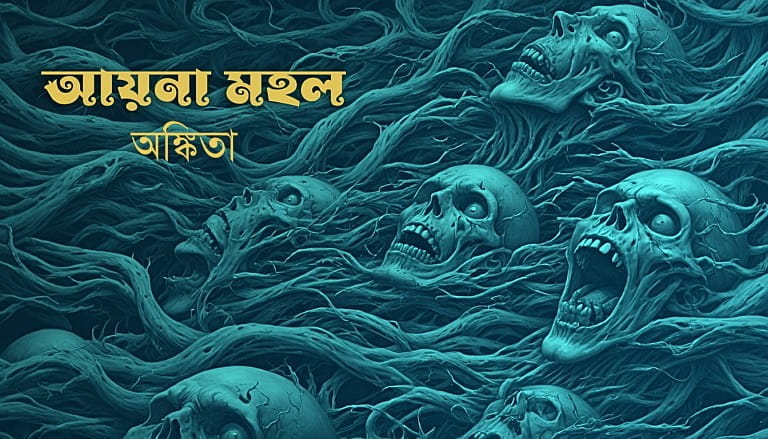

আয়না মহল

লেখক: অঙ্কিতা

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

কেমনে আসে যায়।

সুরেলা গানটা ঢেউ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শালবনের আনাচেকানাচে। ছুঁয়ে যাচ্ছিল লাল মাটি, কাঁকুরে পথ। মিশে যাচ্ছিল নীলচে জলস্রোতের ছোটো নদীতে। সুরের অনুরণন ধাক্কা খাচ্ছিল সামনের একমেটে বাড়িটার বন্ধ দরজায়। খোলা উঠোনের একধারে প্রায় পথের উপরের পাকুড় গাছটার তলায় দুটি মাত্র মানুষ। একজন আউলবাউল ফকিরমানুষ, অন্যজন বছর এগারো-বারোর এক বালিকা।

গান যত শেষের দিকে যাচ্ছিল গাইয়ের স্বর ততই উদাত্ত হয়ে উঠছিল। সঙ্গে শ্রোতার তন্ময়তা ভেঙে কেমন একটা অস্বস্তি খেলা করছিল মুখের উপর। গান যখন শুরু হয়েছিল, তখন ফকির মানুষটি শ্রোতার অনুরোধে নীচু স্বরেই গান গাইছিলেন। তবে ঠিক যেন মনমতো হচ্ছিল না, তাই বার বার সুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেরা। ক্রমে সুরের মায়ায় বিভোর হয়ে কখন যেন গলা চড়ে গেছে খেয়াল নেই। শেষ পদটা শুরু হওয়ার আগেই শ্রোতা একবার চকিতে ভয়ার্ত চোখে দেখে নিল বন্ধ সদর দরজাটা। উদাত্ত গলায় মীড় তুলে বয়স্ক ফকির মানুষটি গাইছিলেন—‘লালন কেঁদে কয়…’

‘থাম! থাম বলছি শয়তানের বাচ্চা!’ এক সৃষ্টিছাড়া উন্মত্ত হুংকার সমস্ত সুরের মূর্ছনাকে এক লহমায় ছিন্ন করে দেয়।

শ্রোতা গাইয়ে দুজনেই ভীষণরকম চমকে ওঠে। ফকিরের হাত থেকে একতারাটা খসে পড়ে মাটির উঠোনে। এক পাংশুটে চেহারার লোক এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। কিশোরী মেয়েটা নিজেকে সামলানোর আগেই লোকটা তেড়ে এল। হিংস্রভাবে খেঁকিয়ে উঠল, ‘মরার সাধ! মরার সাধ হয়েছে! মানা করেছি না? কতবার মানা করেছি এইসব গান শুনবি না। এইসব কথা ভাববি না।’

‘বাবা… আমি…’

একটা হিংস্র থাপ্পড়ে বালিকাকে উঠোনে আছড়ে ফেলল লোকটা। রুক্ষ কর্কশ গলায় চেঁচাল, ‘চুপ কর! কাকে ডাকছিস? কাকে দেখতে চাইছিস খাঁচা ছেড়ে? টুঁটি টেনে ছিঁড়ে রেখে দেব ওসব নাম মুখে আনলে।’

ফকির হতভম্ব হয়ে গেছিলেন। বাচ্চা মেয়েকে নির্দয়ভাবে মারতে দেখে তিনি হাত তুলে মানুষটাকে আটকাতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ফিরে তাকাল লোকটা। ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে দুই চোখ, পাকাটে শুকনো দড়ির মতো চেহারা, কংকালসার হাত। সেই হাতেই ফকিরের গলা টিপে ধরল দুই হাতে। থুতু ছিটিয়ে চিৎকার করতে লাগল, ‘শয়তান! শয়তানের চেলা তোরা। আমাকে শেষ করে শান্তি হয়নি! আমার মেয়েকেও খেতে এসেছিস! আজ তোকে আমি শেষই করে দেব।’

আকস্মিক আক্রমণে ফকির হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সেইজন্যেই ওই পাংশুটে কংকালসার চেহারার লোকটা অনায়াসে ফকিরকে মাটিতে ফেলে বুকের উপর চেপে বসতে পারল। মাটি থেকে একতারাটা তুলে নিয়ে হিংস্রভাবে ফাটিয়ে দিতে চাইল ফকিরের মাথাটা।

আচমকা বালিকা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘বাবা! এইদিকে দেখো!’

মেয়েটির চিৎকারে দুজনেই একই সঙ্গে তাকাল সেইদিকে। চিৎ হয়ে শুয়ে ফকির ঠিক বুঝতে পারল না। মেয়েটা কী যেন একটা ঝকমকে লম্বা লাঠির মতো জিনিস তুলে নিয়ে লোকটাকে দেখাচ্ছে। জিনিসটা দেখেই একটা অদ্ভুত আর্ত চিৎকার করে লোকটা সরে গেল ফকিরের বুকের উপর থেকে। বালিকা কয়েক পা এগিয়ে এল। তখনও তার চোখে জল, গালে লাল পাঞ্জাছাপ। তবু হাতের লাঠির মতো বস্তুটাকে সামনে ধরে মেয়েটা এগিয়ে এল।

লোকটা পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল। ‘না আ আ… সরা… সরা ওটা… সরিয়ে নে…’

মেয়েটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু লোকটা চিৎকার করতে করতে দু-হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল।

বালিকা কণ্ঠে শক্ত হুকুম শোনা গেল। ‘থামো বলছি। থামো। ঘরে যাও। বাইরে আসবে না খবরদার।’

কোঁকাতে কোঁকাতে লোকটা চার হাত পায়ে প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। মেয়েটা তড়িঘড়ি দরজায় শেকল তুলে দিল। তারপর হাতের জিনিসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল।

বয়স্ক ফকির ততক্ষণে উঠে বসেছেন। মেয়েটার হাতের লাঠির মতো জিনিসটা তার গায়ের কাছেই এসে পড়েছে। ফকির ভালো করে দেখলেন। রংচঙে রাংতা আর কাগজের ফুলে মোড়া লাঠি। দু-পাশে ঘট ঝোলানোর জন্যে দড়ির ব্যবস্থা। তারেকশ্বর থানে বাবার মাথায় জল ঢালতে গেলে যে ধরনের লাঠি ব্যবহার করা হয়, সেটাই।

বালিকা আকুল হয়ে কাঁদছে দেখে ফকির এগিয়ে এসে মেয়েটার মাথায় হাত রাখলেন। ‘সব ঠিক হয়ে যাবে মা। এত কষ্ট পেও না।’

‘আমার বাপটা ক্ষেপে গেছে গো, বাউলচাচা। আর এসো নি তুমি।’

ফকির মানুষ বলে, ‘তা কেন? আমি আসব মা। গান শুনে প্রাণ জুড়োতে ইচ্ছা করলেই বলো, আমি আসব।’

‘আমার বাপ আক্ষস হই গ্যাচে। ঠাকুর দ্যাবতা সহ্য হই না বাপুর। হুই দেখ না ক্যানে আমাদের তুলসীতলাটারেও পুইড়ে দিয়েছে। আমাদের ঠাকুর, ঘট সব টান মেরি নদীতে ফেইলে দিসে। এ বাড়িতে শাপ লেগিচে। তুমি আর এসোনি।’

ফকির গম্ভীরমুখে উঠোনটা নিরীক্ষণ করলেন। এতক্ষণ তিনি খেয়াল করেননি, এক ধারের বাঁধানো তুলসীতলাটাকে কেউ পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সত্যিই এই মেটে মাটির বাড়িটায় যেন অভিশাপ লেগেছে। কেমন এক থমথমে পরিবেশ। এতক্ষণ যা হয়নি এবার তাই হয়, ত্রস্ত ফকির ঝোলাটা তুলে নেয়। উঠোন থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, বয়স্ক ফকির গম্ভীর মুখে আর একবার তাকান ঘরটার দিকে।

লোকটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে। এখন তার মুখ নরম, ভয়ার্ত সে ফিসফিসিয়ে কাতর গলায় বলে ওঠে, ‘খাঁচা ভেঙো না ফকির। খাঁচা ভাঙার কথা বলো না।’

ফকির আশংকার চোখে তাকিয়ে থাকেন। পাগলের ফিসফিসে গলার অনুরোধ চড়া হতে থাকে। কেমন একটা বিনবিনানি রুদ্ধ কান্নার মতো স্বরটা উঠছিল নামছিল। একসময় পাগল লোকটা আর্তনাদ করতে থাকে।

‘… খাঁচা ভাঙিস না রে… ওই শয়তানের ডাকে খাঁচা ভাঙিস না… বারণ কর, বড়োসাধুকে বারণ কর… ওদের জাগাস না… ওরা সবাইকে শেষ করে দেবে… প্রলয় নেমে আসবে! ওদের জাগাস না!’

ফকির দ্রুত পায়ে মাটির উঠোন থেকে পথে নেমে আসেন। তাঁর সারা শরীর ভয়ে কাঁপছে। একি ভয়ংকর অমুঙ্গুলে কথাবার্তা!

দুই

… ধরতে পারলে মনবেড়ি

দিতাম পাখির পায়।।

‘একটা মানুষ লালন ফকিরের গানের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারছে, তুই কি তাকে পাগল বলবি?’

বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে সোহং গালে টোল ফেলে শুধু হাসল। সাইকোলজি ব্যাপারটা যে কতটা জটিল সেটা পঙ্কজকে এইভাবে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আপাত-সুস্থ মানুষের মধ্যেও কত ধরনের বিকৃতি থাকে। আবার কিছু পারম্পর্যহীন উন্মাদ মানুষের জ্ঞানও অবাক করার মতো হয়। পঙ্কজের কাজ ইলেকট্রিক ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে। মানুষের মনের এইসব জটিল জিনিস সে কী বুঝবে…

সোহং-কে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে দেখে পঙ্কজ নাছোড় হয়ে বলল, ‘তবু তুই একবার আমাদের গ্রামে এসে লোকটাকে দেখতে পারিস। আমার মনে হয় কেসটা তোর কাছেও ইন্টারেস্টিং হবে।’

‘আর আমার পিএইচডি-র কাজ? সেটা মুলতুবি রেখে তোর সঙ্গে ছুটব গ্রামে, একটা কেসের জন্যে!’

পঙ্কজ ঠোঁটে ঠোঁট চাপল। বলল, ‘দেখ। আমি একটা কথাই বলতে পারি, লোকটা একদম ইউনিক ধরনের পাগল। আমি এমন কিছু দেখিনি কখনও। নাস্তিক হয়ে গেছে একেবারে।’

এতক্ষণে সোহং খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। ‘নাস্তিকদের তুই বুঝি পাগল বলিস?’

‘ইয়ার্কি নয়, সুহি!’ পঙ্কজ একটু রাগ-রাগ গলাতেই বলল, ‘কোনো নাস্তিক যদি রাতবিরেতে মন্দিরে মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়, বাউল ফকির দেখলেই দা-কাটারি নিয়ে তাড়া করে, তাহলে সেই নাস্তিককে পাগল বলা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। তুই বুঝতে পারছিস না, আমাদের গ্রামে দাঙ্গা লাগার মতো অবস্থা ওর জন্যে।’

‘বলিস কী! লোকটা বেঁচে আছে এখনও?’

‘অতি কষ্টে। আমাদের বাড়ির একতলাটা তো খালিই পড়ে থাকে। সেইখানেই একটা ঘরে ব্যাটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। এই এক উটকো ঝামেলা এখন পিসিমাকে পোয়াতে হচ্ছে। এদিকে সামনেই পুজো। আমি শুধু ভাবছি সেই সময়ে পাগলাটা নতুন করে কোনো ঝামেলা না করে বসে।’

‘তোদের বাড়িতে কেন রেখেছিস?’

‘আসলে ওই পাগলের বউটা আমাদের বাড়িতেই কাজ করে। আমি তো থাকি না, পিসির দেখাশোনার জন্যেও তো কাউকে চাই। বউটা এত কাজ করে, তার সমস্যায় পাশে না দাঁড়ালে চলে? এবার প্রবলেমটা বুঝেছিস?’

সোহং আবার গালে টোল ফেলে মুচকি হাসে। বলে, ‘দিব্যি বুঝেছি। এই ফাঁকে তুই চাইছিস আমাকে একেবারে পিসির সামনে টেনে দাঁড় করাতে। তাই না?’

পঙ্কজ আচমকা কলকাতার আকাশে চিল খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে যায়।

সোহং-কে পঙ্কজ চেনে সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে। তাও নাই নাই করে সাত-আট বছর হয়ে গেল। দুজনেই একই কলেজ, একই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে। শুধুমাত্র সোহং-এর সাবজেক্ট সাইকোলজি আর পঙ্কজের ইলেট্রিক্যাল। মাস্টার্সের পরে পঙ্কজ গেছে পুনেতে চাকরি করতে, আর সোহং পিএইচডি করছে; তাও আজ তিন বছর হয়ে গেল। পঙ্কজ আড়েঠারে সোহং-কে বহুবার নিজের মনের কথা বোঝানোর চেষ্টা করছে। সাইকোলজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া মেয়ে এই সময়গুলোতেই এমন বোকা হয়ে যেত সে পঙ্কজের কথা বিন্দুমাত্র বুঝত না। সোহং-এর কাছে হালে পানি না পেয়ে, বছরদেড়েক আগে পঙ্কজ সোজা সোহং-এর বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে দরবার করছে। পঙ্কজকে জামাই হিসাবে খুব পছন্দ হলেও বাবা-মা মেয়ের মুখের উপরে কথা বলতে পারেননি। মেয়ে তো বলেই দিয়েছে পড়াশোনা শেষ না করে সে কিছুই ভাবতে রাজি নয়।

যদিও পঙ্কজ আগের থেকে এখন অনেক বেশি আশাবাদী। তাই বিগত দেড় বছর ধরে বিভিন্ন উপায়ে সে সোহং-কে নিজেদের গ্রামে নিয়ে যেতে চাইছে। ছোটোবেলাতেই মা-বাবাকে হারিয়েছে পঙ্কজ। পিসিমাই তাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছেন। সোহং-কে একবার পিসিমার সঙ্গে দেখা করানো দরকার। পঙ্কজের হয়েছে শাঁখের করাতের মতো দশা। পঙ্কজ যে ওখানেও সোহং-এর কথা বলে রেখেছে। প্রতিবার গ্রামে ফিরলেই পিসি তাড়া দেয়। কিন্তু প্রত্যেকবারই বিভিন্ন ছলছুতোয় সোহং ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে।

পঙ্কজ বোঝে সোহং-এর কাছে নিজের পড়াশোনা, পেপার লেখা, থিসিস বের করাটা কতটা জরুরি। দুটো পেপারের কাজ এগিয়েও রিজেক্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সত্যিই সোহং অন্য কোনোরকম মানসিক চাপ নেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। বিয়ে ব্যাপারটা তো মুখের কথা নয়। যাকগে পঙ্কজ বিয়েসাদির কথা এখুনি ভাবছে না, সে না হয় কয়েক বছর পরেই হবে। তবে পাকা কথাটুকু হয়ে থাকলেও একরকম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পিসিমার সঙ্গে সোহং-এর আলাপটুকুও পঙ্কজ করাতে পারল না। তবে এবারে আর সোহং এড়াতে পারবে না। পঙ্কজ জানে, সোহং মুখে যতই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাক না কেন, এই কেসটা কোনো সাধারণ কেস নয়। ব্যাপারটা সোহং-কেও ভাবিয়েছে। সোহং এবার ঠিকই আসবে তাদের গ্রামে।

***

জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী, চিন্ময়ী রূপে জাগো।

তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণি কাঁদে আর ডাকে ‘মা গো’॥

পঙ্কজদের দোতলার গাড়িবারান্দার ছাতে দাঁড়িয়ে ছিল সোহং। নীচের উঠোন থেকে ঢাকের বাদ্যি ভেসে আসছে। মাইকে বাজছে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গভীর স্বর। গাঢ় নীল শরতের আকাশ, জুঁইফুলের গন্ধভাসা বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—জাগো… জাগো…

আজ ষষ্ঠী। সবে তিন দিন হল সোহং পঙ্কজদের বাড়িতে এসেছে। এই তিন দিনের বেশির ভাগ সময়টাই সে কাটিয়েছে বাড়ির পিছনের মহলের প্রায় মাটির তলার একটা ঘরের সামনে। সেই পাগলা মানুষটার সঙ্গে কথাবার্তা বলে অথবা তাকে লক্ষ করে। লোকটার বউয়ের সঙ্গেও সে কথা বলেছে। কথা শুধু বলা হয়নি বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে। মেয়েটা এতদিন ছিল তার দাদুর বাড়িতে। গতকাল রাতে তার মা গিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে।

নতুন দিদিমণিকে দেখে তুলি একটু সিঁটিয়ে ছিল। তবে আজ সকালে লুচি আলুর দম খেতে গিয়ে তুলির সঙ্গে সোহং-এর ভাব হয়ে গেছে। এতক্ষণ সোহং-এর সঙ্গে গল্প করে সবে কিছুক্ষণ হল সে নীচের উঠোনে গেছে।

‘কী রে ডাকলি কেন? পিসিমা চানে গেল। নীচে গুষ্টির কাজ… এখুনি তোর আবার কীসের দরকার পড়ল?’ হন্তদন্ত হয়ে পঙ্কজ এসে জিজ্ঞেস করল।

সোহং আকাশ থেকে পরল, ‘আমি ডাকলাম! কই?’

‘যাহ্ বাবা! এই তো তুলি গিয়ে বলল তুই নাকি ডাকছিস?’

সোহং চোখ পাকায়, বলে, ‘যা ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছিস, ওই বাচ্চা মেয়েটাও দু-দিনে সব বুঝে গেছে। পিসি চানে গেছে দেখে একটু পরোপকার করেছে। যা নীচে পালা। গুষ্টির কাজ…’

নীচে যাওয়ার বদলে পঙ্কজ একটা চেয়ার টেনে জমিয়ে বসে, বলে, ‘থাক। সারাক্ষণ তো কাজই করছি। এবারে তো বিকেলে তিথি। দুপুরের পর থেকে আর নিশ্বাস ফেলার সময় পাব না। এখনই একটু বসে যাই। কি বলিস?’

সোহং হ্যাঁ না কিছুই বলে না। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হাতের নোটবুকে। সে গভীরভাবে কিছু একটা চিন্তা করছিল। কেসটা তাকে ভাবাচ্ছিল।

পঙ্কজ একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ার গন্ধেই সোহং-এর মনটা চিন্তাজগৎ থেকে ছাতবারান্দায় ফিরে আসে। একটা নিশ্বাস ফেলে সে বলে, ‘পিসি চানে গেছে, এই ফাঁকে আমাকেও একটা দে। বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিই।’

আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে পঙ্কজ জিজ্ঞেস করল, ‘কিছু বুঝলি?’

‘কগনিটিভ সাইকোলজি বলতে তুই কী বুঝিস কাজু?’

‘যে সাবজেক্টটা নিয়ে তুই মাস্টার্স করেছিস। এখন পিএইচডি করছিস।’ নির্বিকারভাবে পঙ্কজ বলে ওঠে।

‘হুহ্! বিশাল বুঝিস।’ ঠোঁট ওলটায় সোহং। ‘কগনিটিভ সাইকোলজি হল এই সমাজের বিভিন্ন বাধানিষেধের ফলে মানুষের যখন চিন্তাভাবনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ধাক্কা খায়। যখন সেই সমস্ত ব্যাপারে সমস্যা দেখা…’

‘থাম থাম। তুই হঠাৎ আমাকে সাইকোলজির ক্লাস নিচ্ছিস কেন?’

‘তোদের বাড়ির এই লোকটার সমস্যাটা সম্পূর্ণভাবে কগনিটিভ সাইকোলজির সমস্যা। ওর বউয়ের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম মানুষটা আগে খুবই ঠাকুরদেবতা মানত।’

‘হ্যাঁ।’ পঙ্কজ ঘাড় নেড়ে বলল, ‘প্রতি বছর স্বামী-স্ত্রীতে তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে যেত। গত বছর আর এই বছর তো বড়ো করে মনসা পুজোও করেছিল। গাঁয়ের লোক খাইয়েছিল। শুনেছিলাম মধ্যপ্রদেশের ওদিকে কোনো একটা পাওয়ার প্ল্যান্টে নাকি গার্ডের চাকরি পেয়েছিল। কাঁচা টাকা।’

‘মধ্যপ্রদেশ নয়। ছত্রিশগড়। গার্ড নয়। ওয়াটার ড্যাম দেখাশোনার কাজ।’ পঙ্কজকে থামিয়ে বলে ওঠে সোহং।

‘কিন্তু…’

‘কিন্তু, এই বছর নাকি কাজের জায়গায় ফিরে গিয়েও তারপর আবার বর্ষার মাঝমাঝিই ফিরে চলে এসেছে গ্রামে। আর সমস্যার শুরুও সেই সময় থেকেই। প্রথমে নিজের ঘরের ঠাকুরের মূর্তি, ঘট সব বাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। তারপর তুলসীতলায় আগুন ধরিয়ে দেয়।’ সোহং বলে ওঠে।

‘হ্যাঁ। সেই ব্যাপারটা নিয়েও খুব ঝামেলা হয়েছিল। সবকিছু দেখেশুনে তোর কী মনে হচ্ছে?’

‘একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার, পেশেন্ট প্রচণ্ড রকমের ভয় পাচ্ছে।’

‘কীসের থেকে?’

‘সেটাই স্পষ্ট নয়। এক হতে পারে এমন কেউ তার ক্ষতি করেছে অথবা ভয় দেখিয়েছে যে ঠাকুর পুজো করে, অধ্যাত্ম স্তরের মানুষ।’

‘সাধুসন্ন্যাসী? কোনো রকমের গুণ তুক বা বাণ মারা টাইপের কিছু?’ ভুরু কুঁচকে বলে ওঠে পঙ্কজ। এইসব ঘটনা গ্রামে ঘরে নেহাত কম ঘটে না। হয়তো সেইরকম কিছুর থেকেই মানসিক চাপে তুলির বাপটা আচমকা পাগল হয়ে গেছে।

পঙ্কজের প্রশ্নের উত্তর আলতো ঘাড় দোলায় সোহং। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলে, ‘কিন্তু পেশেন্ট শুধু মন্দিরে নয়, বৈষ্ণবদের আশ্রম আর মসজিদে গিয়েও হামলা করেছিল। এই জায়গাটাতেই খটকা লাগছে। একদিকে লোকটা ধর্মস্থানে হামলা করছে। আবার অন্যদিকে ঠাকুরের ঘট বা অনান্য পুজোর জিনিসপত্র দেখলে, অথবা নামগান শুনলে ভীষণ রকমের ভয় পাচ্ছে। কখনও বা রেগে যাচ্ছে।’

‘আর দ্বিতীয়?’

‘অ্যাঁ?’

‘তুই কথা বলতে শুরু করেছিলিস এক হতে পারে বলে, তাই প্রশ্ন করছি তোর দ্বিতীয় অনুমানটা কী?’

‘দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে, পেশেন্ট সব ধরনের ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে ভয় পাচ্ছে।’

‘মানে?’

‘সহজভাবে বললে, ভগবানকে। আবার পেশেন্টের বয়ানে বলতে গেলে, শয়তানকে। এখন ওর কাছে ভগবান শয়তান সবই এক। কোনো এক অসীম শক্তিধর ক্ষমতাবান কেউ।’

‘হুম্! কী যেন একটা বলছিল, জেগে উঠলে শাপ লাগবে! ও কি কোনো বিশেষ ঠাকুরের কথা বলছে?’

‘এই ব্যাপারে আমি অনেক প্রশ্ন করেছি। কে জেগে উঠলে শাপ লাগবে—সঠিক কোনো উত্তরই দিতে পারেনি। কখনও কখনও মনে হচ্ছে পেশেন্ট কোনো একটা মানুষের জেগে ওঠার কথা বলছে। কিন্তু এই জেগে ওঠার ব্যাপারটা ওর কাছে খুবই ভয়ংকর কিছু একটা।’

‘তা এখন কী মনে হয় তোর? এ অসুখ কি সারবে?’

‘বলতে পারব না। তবে চিকিৎসা তো প্রয়োজন। এখানে এইভাবে রেখে সেটা সম্ভব নয়। পুজোটা মিটে গেলে পেশেন্টকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আমার স্যারকে বলে কোনো একটা মেন্টাল হোমে সিটের ব্যবস্থা করে দেবখন। টাকাপয়সা কিছু লাগবে না।’

‘সেই ভালো। ওর কিছু একটা ব্যবস্থা না হলে আমি ঠিক শান্তি পাচ্ছিলাম না। আসলে পুজোর ছুটি শেষ হলেই আমি পুনেতে ফিরে চলে যাব। এই ভয়ংকর উন্মাদকে এ বাড়িতে রেখে যেতেও ভয় করছে, যদি কিছু করে বসে।’ পঙ্কজ বলে ওঠে।

সোহং ফ্যাকাশে হাসে। নীচের থেকে তুমুল ঢাকের বাদ্যি ভেসে আসে। পঙ্কজ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। বলে, ‘ওই রে ঠাকুরমশাই বুঝি এসে গেলেন…’

পঙ্কজ চলে গেলেও সোহং চুপ করে বসে থাকে। তুলির বাপের কথাবার্তা তাকে খুব চিন্তায় ফেলেছে। মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচ খচ করে বিঁধছে শুধু একটাই বাক্য—জেগে উঠবে… ওরা জেগে উঠবে… ওদের ডাকিস না… ওরা জেগে উঠবে…

তিন

আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা

মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা।

মানুষের মন এক অতি বিচিত্র অতি ভয়ংকর স্থান। কীভাবে কে জানে কোন অনু পরমাণুর লেনদেনে, কোন স্ফুলিঙ্গের অচানক চমকে তৈরি হয়েছিল এই অতি জটিল অতি ব্যপ্ত অন্তঃকরণ। প্রকৃতির গবেষণাগারের এক দরজা দিয়ে ঢুকেছিল দ্বিপদী বানরের দল, অন্য দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এল মানুষ। বহিঃরঙ্গে তারা একই। একই রকম ভঙ্গুর, একই রকম অসহায়, নখদন্তহীন; খাদ্য শৃংখলার নীচের পর্যায়ে অবস্থানকারী অনান্য প্রাণীদের সঙ্গে নেই বিশেষ পার্থক্য। তবু তারা আলাদা, বদল যে ঘটে গেছে অন্তঃকরণে। মানুষ নামক জীবটি পার্থিব প্রকৃতির গবেষণাগারের এক অসামান্য ফসল।

একদা বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিচরণ করত যে দ্বিপদী জীব, সেইদিন থেকে তার উত্তরণ হল। কে জানে কার আশীর্বাদে সে পেলে জ্ঞানবৃক্ষের শাখায় বিচরণ ক্ষমতা। উঠে এল খাদ্যশৃংখলার সব থেকে উপরের স্তরে। শীর্ষবিন্দুতে। শুধু সেখানে পৌঁছেই সে ক্ষান্ত দিল না। একের পর এক বিজ্ঞানের আবিষ্কারে বাড়িয়ে চলল আপন আয়ুষ্কাল, মুঠোতে ভরতে চাইল প্রকৃতিকে, খুঁজে বার করতে চাইল অনন্তের রহস্য। কিন্তু এখনও কি সে জানতে পেরেছে কিছু? প্রকৃত জ্ঞানের ছায়াও কি কখনও এসে পড়েছে মানুষের অন্তঃকরণে? আদৌ কি সেই জ্ঞান সহ্য করার ক্ষমতা আছে এই সামান্য পার্থিব কোষবুনটের অন্তঃকরণে?

প্রাচীনকাল থেকে মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। মুনিঋষিরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রাণপন চেষ্টা করে গেছে সেই স্বরূপ চেনার। গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী ডাকডাকিনীরা অনেক আগেই আঁচ করেছেন প্রকৃতির খেলা। তাঁরা জানত, মহাকালের এই মহাবিশ্বে এক সৌরজগৎ সামান্য স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছুই না। কোনো এক অসীম অনন্তের কৌতূহলী খেলার আমরা কাঠপুতুলি মাত্র। আমাদেরকে রচা হয়েছে তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য… তাঁদের শান্ত রাখার জন্য… তাঁরা ছাড়া আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই… আমরাই তারা… তারাই আমরা…

বিশ্রী একটা খ্যারখেরে শব্দ তুলে টেপটা থেমে গেল। এই টেপটা তুলির মা এনে দিয়েছে সোহং-কে।

‘তুলির বাপ, মানুষটা তো আগে এমন ছেলনি। ঠাকুর দ্যাবতা বলতে অজ্ঞান। কুথায় পালা গান, কুথায় কথকতা সক্কল ওই টেপের মদ্যি উঠায়ে রাখত।’ কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল তুলির মা।

এই ক্যাসেটটা নাকি তুলির বাবাই পাঠিয়েছিল পোস্টে। অবশ্য এরকম অনেক ক্যাসেটই নাকি মানুষটা পাঠাত। ক্যাসেটটা এল আর তার দিন কুড়ি পরেই কাজের জায়গা ছেড়ে মানুষটাও ফিরে চলে এল বাড়িতে। তারপর থেকে তো ঝামেলা আর ঝামেলা। এই ক্যাসেটটার কথা তুলির মা ভুলেও গেছিল। এখন সোহং-এর জিজ্ঞাসাবাদে তার মনে পড়ে ক্যাসেটটার কথা। এনে দিয়েছে সোহং-কে।

খর খর শব্দ করতে করতে ক্যাসেটটা থেমে গেলে পঙ্কজ চিন্তাচ্ছন্ন মুখে তাকাল সোহং-এর দিকে। তারপর বলল, ‘এটা কি কোনো কাল্টের বাণী? তুলির বাবা কি কোনো কাল্টের খপ্পরে গিয়ে পড়েছিল?’

‘সেইরকমই মনে হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই কাল্টটা ঠিক কী চায়?’

‘সেটা কীভাবে জানা সম্ভব?’ পঙ্কজ ভুরু কোঁচকায়।

‘যেতে হবে সেই শহরে, যেখানে তুলির বাবা কাজে গেছিল। এই কাল্টের সম্পর্কে খোঁজ নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।’

পঙ্কজ গা ঝাড়া দিল। বলল, ‘এখন ছাড় এসব। একটু পরেই বোধন শুরু হবে। এতশত ভাবনাচিন্তা আর করতে পারছি না। পুজোর ক-টা দিন তো আনন্দ করে নিই। তারপর তুলির বাবাকে কলকাতার মেন্টাল হোমে ভরতি করিয়ে দেবখন। তোরা চিকিৎসা করিস। অত কাল্ট-ফাল্ট নিয়ে ভেবে কী হবে…’

সোহং ভুরু কোঁচকায়। পঙ্কজের মতো এত সহজে ব্যাপারটাকে সে তুচ্ছ করে দিতে পারছে না। কাল্টের কথাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। সাধারণত যেসব ধর্মীয় কাল্ট এদিক ওদিক গজিয়ে ওঠে তাদের সঙ্গে এদের বাণীর বিশেষ মিল নেই। বরং তুলির পাগল বাবার কিছু কথার সঙ্গে এই বাণীর মিল আছে। সোহং মনে করার চেষ্টা করল তুলির বাপের কথাগুলো—

‘ওদের ঘাঁটানো উচিত নয়। ওদের জাগানো উচিত নয়। ওদের ঘুমাতে দাও। ওদের জাগিও না।’

ক্যাসেটের ‘তাঁরা’ আর তুলির বাবার ‘ওঁরা’ নিশ্চয়ই একই ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ অথবা… অথবা … একদমই অন্য কিছু।

বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না সোহং। পঙ্কজের তাড়া খেয়ে উঠে পরে। সায়ং ষষ্ঠী। এখন অনেক কাজ। চার দিনের দুর্গাপুজো মানে যে এত বিশাল ঝক্কির ব্যাপার তা তার আগে জানা ছিল না। কলকাতায় সে ঠাকুর দেখেছে মন্ডপে মন্ডপে, পাড়ার পুজো ক্লাবে যোগ দিয়েছে বটে কিন্তু সে তো শুধুমাত্র নাটক, আঁকা আর গান গাওয়ার প্রতিযোগিতায়। দুর্গাপুজো তার কাছে এক বিশাল কার্নিভালের মতো, শুধুই উৎসব, আলো ঝলমল, পুজোর গান, সুন্দর সুন্দর মন্ডপসজ্জা। উৎসবের পিছে কোথাও একটা জপ, স্তব, স্তুতি, স্তোত্র সহ ষোড়শপচারে পুজো হয় বটে; তবে সেই সম্পর্কে বিশেষ ধারণা নেই সোহং-এর। এইবারে পঙ্কজের বাড়ি এসে সে বুঝতে পারছে পুজো ব্যাপারটা অন্য কিছু।

মানুষ এক মহা ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে কয়েক দিনের জন্যে নিয়ে আসে বাড়িতে। সে কল্পনা করতে পারে না সেই অসীম মহিমাময়ীর মহামাত্রিক আকার। ধারণা করতে পারে না সেই অনন্তের ক্ষমতা। তাই মানুষ মূর্তি গড়ে। নিজের মতো করে রূপ দেয়। সেই মৃন্ময়ী রূপের মাঝে আরাধনা করে এক ঘুমিয়ে থাকা মহান শক্তির। প্রাণ বপন করে মাটির মূর্তির মাঝে। সেই মহা ঈশ্বরকে ছোঁওয়ার কি অপার আকাঙ্ক্ষা মানুষের! এক মহা চৈতন্যকে মানুষ কী অনায়াসে বেঁধে ফেলে সামান্য এক জড় পদার্থের মূর্তির মাঝে!

ফলসা রঙের উপর লাল বুটি বুটি একটা সালোয়ার কামিজ পরে সোহং তৈরি হয়ে নিল। পঙ্কজ অবশ্য ঘ্যান ঘ্যান করছিল শাড়ি পরার জন্য। সোহং পাত্তা দেয়নি। অবশ্য মনে মনে ভেবে রেখেছে অষ্টমীর অঞ্জলির দিন শাড়িটা পরবে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই এক ঝাঁক প্রজাপতির মতো রংবেরঙের জামাকাপড় পরা বাচ্চা ছেলেমেয়ে দৌড়ে গেল সামনে দিয়ে। পুজো তাহলে শুরুই হয়ে গেছে। এই গ্রামে পঙ্কজদের পুজোটাই সব থেকে পুরোনো। গ্রামের অনেক নারীপুরুষ ভিড় করে এসেছেন মন্ডপের সামনে।

‘সুহিদি, ঠাম্মা তোমায় ডাকতে বলিচে। পুজোর জন্যি বেলগাছের তলায় বেদি বানাতে হবে যে। চলো চলো…’ তুলির আনন্দ উছলে পড়ছিল। সে জানে পুজোর পরেই বাবাকে নিয়ে সবাই কলকাতায় যাবে। আর বাবা ভালো হয়ে যাবে। দু-দিন আগের দুঃখ কেটে গেছে শারদার আগমণে।

সবাই এসে বসেছিল ঠাকুরমন্ডপে। বেদি তৈরির সময় পিসিমা ব্যাখ্যা করছিলেন, বোধন কী বোধন কেন করা হয়। আনমনে কথাগুলো শুনতে শুনতে সোহং চমৎকৃত হয়।

বোধন অর্থে জাগানো। কে কাকে জাগাবে? পূজক মাকে জাগাবে নাকি মা পূজককে জাগাবে? কে ঘুমিয়ে আছে? আমরা ঘুমিয়ে আছি, নাকি মা ঘুমিয়ে আছেন? আমাদের অনুভূতি হয়েছে, বিশ্বের পূর্ণ চৈতন্যশক্তির আভাস আমরা পেয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি তা। তাই এই বোধন একই সঙ্গে যেমন মাতৃবোধন তেমনি নিজের চৈতন্যসত্ত্বাকেও সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত করার আরাধনা।

বোধনের কাজের জন্যে ঠাকুরমশাইয়ের হাতের কাছে সবকিছু গুছিয়ে দিচ্ছিলেন পিসিমা সহ গ্রামের আরও কয়েকজন। পঙ্কজ একপাশে মনের আনন্দে ঢাক বাজাচ্ছিল। সোহং মন্ডপের অন্য ধারে একটা ধুনুচি জ্বালাতে নাকানি চোবানি খাচ্ছিল। সোহং-এর অবস্থা দেখে হেসে কুটিপাটি হচ্ছিল তুলি। দিদিটা কিছুই জানে না। দুর্বা ঘাস আর এমনি ঘাসও আলাদা করতে পারে না। শেষমেশ তুলির মা এসে সোহং-কে উদ্ধার করল। ঠাকুর মশাইয়ের আসনশুদ্ধি হয়ে গেছে। সবাই তদ্গত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্ডপের সামনে। পঙ্কজ ঢাকের দায়িত্ব ঢাকিকে ছেড়ে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সোহং-এর পাশে। এখুনি মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হবে। মাকে জাগিয়ে তোলা হবে, আহ্বান করা হবে, মৃন্ময়ী মূর্তি পরিণত হবে চিন্ময়ী রূপে। দেবী নেমে আসবে মানুষের চিদাকাশে।

মাকে জাগিয়ে তুলব আমরা। যে সমস্ত উপাদানে আমি হয়েছি, আমার বোধদয় হয়েছে; মাটির প্রতিমাতেও জগতের ওই নানান বস্তু স্পর্শ করিয়ে মায়ের পরিব্যপ্ত অধিষ্ঠান সম্পূর্ণ করা হবে।

‘সব শেষ হয়ে যাবে। প্রলয় নেমে আসবে…’ ভয়ংকর এক চিৎকারে সকলেই চমকে উঠল।

‘সর্বনাশ করেছে!’ চাপা গলায় সোহং বলে উঠল। পঙ্কজ একঝলক উপরের দিকে তাকিয়েই সিঁড়ির দিকে ছুটল।

প্রায় তেতলা সমান উঁচু মন্ডপের ছাতে কীভাবে যেন গিয়ে উঠেছে পাগলাটা। কার্নিশ ধরে বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে ঝুলতে চেঁচাতে লাগল পাগলা মানুষটা।

‘থামা এ ডাক… চুপ কর… ওদের জাগাতে আমি দেব না… কিছুতেই দেব না… সবকিছু থামিয়ে দেব আমি…’

অবস্থা বেগতিক দেখে সোহং চেঁচিয়ে উঠল, ‘কেউ কিচ্ছু করবে না। কাউকে ডাকা হবে না। তুমি নেমে এসো। আমরা পুজো এখুনি বন্ধ করে দিচ্ছি।’

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বিভৎসভাবে হেসে উঠল মানুষটা। ‘তোরা মিথ্যুক। তোরা মূর্খ। তোরা জড়। তোরা আয়না মহলের ছায়া। আমি সবকিছু থামিয়ে দেব। আমি ওদের জাগাতে দেব না…’ বলতে বলতে মানুষটা ঝাঁপ খেল। শান বাঁধানো মেঝেতে প্রথম এসে লাগল মাথাটা। সমবেত আর্তনাদ আর গেল গেল রবের মাঝে সোহং-এর কানে বিঁধল একটা আওয়াজ, খুলি ফাটার—ফট্!

চার

তার উপরে সদর কোঠা

আয়নামহল তায়।।

মাসকয়েক আগের এক ঘটনা।

প্রথম পর্যায়:

একটা বিশাল হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর। পায়ের তলায় মেঝেটা চলমান। তাঁর দু-পাশে পাঁচ পাঁচ সারি উলঙ্গ মানুষ দাঁড়িয়ে। সামনে অগুন্তি মাথা দেখা যাচ্ছে। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ। কিশোর লাইন ভেঙে ছুটে গেল।

তারা লুকিয়ে ছিল মরুভূমির মধ্যে এক পুরোনো ডোমে। আজকে সকালে চার ডজন পুলিশের গাড়ি গিয়ে তাদের সম্পূর্ণ ডোমকে তুলে এনেছে।

ওই তো… ওই তো… তার বাবা মা বোন… ওই তো তার বন্ধুরা… হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সে ঠিক খুঁজে বার করেছে তার পরিবার আর বন্ধুদেরকে। সে পাগলের মতো তাদের হাত ধরে, পা ধরে টানতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরে কিশোর বুঝল কারও চেতনা নেই। সম্মোহিতের মতো সবাই তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। একমাত্র সেই, এই জ্ঞানহীন জগতে বেঁচে আছে। কোনোভাবে সে সম্মোহিত হয়নি। তাঁর চারিদিকে হাজার হাজার মানুষপুতুল। পায়ের তলার মেঝে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক অমোঘ নিয়তির দিকে।

আচমকা একটা তীব্র যান্ত্রিক আওয়াজে চমকে উঠল কিশোর। সামনেই বিশাল একটা ধাতব ঘর। সিলিন্ডার আকৃতির। তার উপরের খানিকটা অংশ কাচের। চলমান মেঝে সমেত দশ দশ সারি মানুষ সেই ঘরে ঢুকে গেল। ধাতব দেওয়াল নেমে এল। সিলিন্ডার আকৃতির ঘরটা অত্যন্ত দ্রুত ঘুরতে শুরু করল।

এটা কি একটা বিশাল আকৃতির সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন? একবার এক ডেয়ারি মিউজিয়ামে দেখছিল সুমি। মাখন তৈরির জন্যে দুধকে ওইভাবে ঘোরানো হত। এখানে কী ঘোরানো হচ্ছে? ভয়ার্ত সুমিকে নীল করে দিয়ে কাচের দেওয়ালে ছিটকে পড়তে লাগল মানুষের রক্ত, জেলির মতো থকথকে মাংস।

***

‘কে তুমি? এই শহরে নতুন বুঝি?’ এক বৃদ্ধা প্রশ্ন করে কিশোরকে।

কিশোর এড়িয়ে যেতে চায় বৃদ্ধাকে। জানে না কেন যেন ভয় পায়। ভয়ের উৎস কিশোর নিজেও জানে না।

‘কোথা থেকে এসেছ তুমি?’ বৃদ্ধা আবারও প্রশ্ন করে।

এক অদ্ভুত আতংকে কিশোর শিউরে ওঠে। ওই পৈশাচিক কারখানাটা থেকে কিশোর যে কীভাবে বেরিয়ে এসেছে তা তার নিজেরও ভালো মনে পড়ে না। পালাবার আশায় সে চলন্ত মেঝের পাশ বরাবর দৌড় দিয়েছিল। তখন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনে মাংসপিণ্ডে পরিণত হচ্ছিল তার বাবা, মা, বোন আর বন্ধুরা। ঘরের একদম শেষ দিকে পৌঁছে ওই ঘূর্ণায়মান যন্ত্র আর মেঝের মধ্যে একটা ফাঁক খুঁজে পেয়েছিল। সেখান দিয়েই গলে বেরিয়ে গেছিল। তারপর আর বিশেষ কিছু মনে নেই। কীভাবে সে এই শহরের মাঝে এসে দাঁড়াল কিছুতেই মনে পড়ছে না তার। যেমন, মনে পড়ছে না নিজের নাম।

বৃদ্ধার প্রতিটি প্রশ্নেই এক অজানা ত্রাস কিশোরকে জড়িয়ে ধরছিল। তার মনে হচ্ছিল জানতে পারলেই এরা আবারও তাকে সেই কারখানায় ঠেলে পাঠিয়ে দেবে।

শেষমেশ বৃদ্ধার একটা প্রশ্ন আগের মতো অতটা ভয়ের মনে হল না কিশোরের। ‘তুমি কি কিছু খাবে?’

কিছু খাওয়া দরকার। খিদে তেষ্টাতেই মরে যাচ্ছে সে। কিশোর ঘাড় হেলাতেই বৃদ্ধা বললেন, ‘চলো আমার সঙ্গে খাদ্য কাউন্টারে।’

কাউন্টারে গিয়ে কার্ড পাঞ্চ করতে প্রথমে একটা প্লেট বেড়িয়ে এল গর্ত থেকে। কিশোর আতঙ্কে কাঠ হয়ে লক্ষ করল প্লেটের গায়ে সেই লোগোটা। এই চিহ্নই সে দেখেছিল সিলিন্ডার যন্ত্রের গায়ে।

থকথকে জেলির মতো একদলা মাংসপিণ্ড এসে পড়ল প্লেটের মধ্যে।

***

সাবজেক্ট নম্বর ৯১৩-র সারা দেহ থরথর কাঁপছিল। শরীরটা কাচের সিলিন্ডার ভরতি এক ঘন তরলে ডোবানো। অত্যাধুনিক সেই সিলিন্ডারের তলার এবং উপরের ধাতব অংশ থেকে অসংখ্য প্রোব বেরিয়ে ঢুকে গেছে শরীর এবং মাথার নানান অংশে। কাচের সিলিন্ডারের বাইরেও সরু মোটা তার চলে গেছে পার্শ্ববর্তী বিশাল কম্পিউটারে। কিছু দূরে টেবিলের উপরে বসে আছে ল্যাবকোট পরা এক মধ্য তিরিশের ইউরোপীয়ান রমণী। উজ্বল সোনালি চুল। তিনি প্রফেসরের অ্যাসিস্ট্যান্ট। তার সামনে অনেকগুলো স্ক্রিন। একটা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে শরীরের বিভিন্ন পরিবর্তন। বাকি স্ক্রিনগুলো জুড়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন উত্থান পতন। সাদা পোশাক পরা যুবতী অ্যাসিস্ট্যান্ট সেইসব ডেটা দ্রুত তুলে নিচ্ছে নিজের হাতের পাতলা কাগজের মতো কম্পুটারে।

কাজ শেষ হয়ে গেলে, সে শরীরের বিভিন্ন গ্ল্যান্ডের অবস্থাটা একবার দেখে নিল নিজের নোটস্ক্রিনে। স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার ততক্ষণে সাবজেক্টের শরীর শান্ত করার জন্যে নির্দিষ্ট মানের ওষুধ পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে।

শরীরের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে আসার পরে প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা। তারপরে পরবর্তী পর্যায় শুরু হল।

দ্বিতীয় পর্যায়… তৃতীয় পর্যায়… সাবেজেক্টটির কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। বন্ধ চোখের পাতার তলায় মণিটা নড়ে যাচ্ছিল পাগলের মতো। শরীরে খিঁচুনি দেখা দিচ্ছিল। কখনও কখনও উত্তাপ ওঠানামা করছিল। চামড়ায় লালচে ক্ষত ফুটে উঠছিল। চতুর্থ পর্যায়ের কম্পাঙ্ক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরটা ভীষণ ঝাঁকানি দিয়ে উঠেই একবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরেও ফ্রনট্যাল, পেরিট্যাল, অক্সিপিটাল, টেম্পোর্যাল লোবের স্ক্রিনগুলোয় বিভিন্ন কম্পাঙ্ক বিচ্ছুরণ হচ্ছিল। প্রায় তিন মিনিট সময় নিল স্ক্রিনগুলো অন্ধকার হতে। শুধু শরীরের স্ক্রিনের এক অংশে হৃৎপিণ্ডের রেখাটা সরলরেখা তৈরি করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

…

যুবতী অ্যাসিস্ট্যান্টটি চোখ তুলে তাকাবার আগেই, অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা মুহূর্তের মধ্যে বুকের দু-পাশে সুঁই ফুটিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করল প্রাণহীন দেহটির মধ্যে। একবার… কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা… আরেকবার… আবার অপেক্ষা… তৃতীয়বার। যুবতী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। দেহে কোনো সাড় জাগল না। যন্ত্রের তত্ত্বাবধানে দেহটিকে রেখে সাবজেক্ট নম্বর ৯১৩-র অন্যান্য তথ্য তুলে নিতে লাগল হাতের ডিজিটাল নোটবইতে।

মাথা না ঘুরিয়েই যুবতী বুঝল কেউ একজন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রফেসর। প্রফেসরও ইউরোপীয়ান।

প্রফেসর জিবে তালুতে ঘর্ষণ করে, ছিক্ ছিক্ শব্দ তুললেন, বললেন, ‘আবারও ফেল করল! ত্রিশ জনকে পাওয়া গেছে। আর একজন মাত্র বাকি। কিছুতেই এরা নবম পর্যায় পর্যন্ত যেতেই পারছে না। এইসব কাদামাটির ভারতীয়দের দিয়ে এই কাজ হয়? কবে যে উত্তরেশিয়ান লটটা ঢুকবে। এইসব ব্যাপারে ওরা খুব পোক্ত। দু-তিন জনকে ঠিকঠাক পেলেই…’

‘স্যার। বত্রিশ জন দরকার না?’ যুবতী অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে ওঠে।

রহস্যময় হাসি হাসেন প্রফেসর বলেন, ‘একজন আগে থেকেই আছে।’

হাতের ট্যাবে যুবতী দেখছিল পরের জনের জন্য কাকে বেছে নেওয়া যায়। একসময় সে বলে উঠল, ‘স্যার, এরা তো সবাই প্ল্যান্টের কর্মচারী। কোনো অসুবিধা হবে না তো প্ল্যান্ট চালাতে পরে?’

‘সেসব তো আমাদের চিন্তা করার কথা নয়। সে সব দায়িত্ব অন্য কারোর। আমাদের শুধু যা কাজ তাই করে যাওয়া উচিত।’

‘তাহলে এই লোকটাকে দেখুন, স্যার। এই যে প্ল্যান্টের ওয়াটার ড্যামের দায়িত্বে আছে। আমার মনে হয় এ ভালো সাবজেক্ট হবে। আর তা ছাড়া লোকটার বড়োই কৌতূহল। অন্যরা বলছিল, ও মাঝে মাঝেই ল্যাবরেটরির আশপাশে ঘুর ঘুর করে। ব্যাটার কাছে একটা টেপ রেকর্ডারও আছে। মাঝে মাঝে কীসব রেকর্ডও করে নাকি।’

প্রফেসর এক ঝলক স্ক্রিনটা দেখে নিয়েই ঘাড় হেলালেন।

হাতের কাজটা সারতে সারতে যুবতী অ্যাসিস্ট্যান্ট একটু উসখুস করল। প্রফেসরের দিকে তাকাল একবার।

‘তুমি কি কিছু বলবে?’ বয়স্ক প্রফেসর স্ক্রিনের দিকে চোখ রেখেই জানতে চাইলেন।

‘হ্যাঁ। বলছিলাম কী, আমরা কাজটা কোনো বাঁদর শ্রেণীর জীবের উপরেও তো চেষ্টা করে দেখতে পারতাম। শুধু শুধু এতগুলো মানুষ সাবজেক্ট…’ যুবতী অ্যাসিস্ট্যান্ট বাক্যটা শেষ করতে পারে না। একটু ভয়ে ভয়েই সে কথাটা উত্থাপন করছে। প্রফেসর রেগে গেলে কে বলতে পারে হয়তো তাকেও সাবজেক্ট হিসাবে ডুবে মরতে হবে ওই তরলে। আর, এ মরা তো সাধারণ মৃত্যু নয়। স্নায়ুর ওষুধ দিয়ে দিয়ে মস্তিষ্কে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয় ভয়। অতি ভয় অতি ত্রাসের পথে চলতে চলতে একসময় স্তব্ধ হয়ে যায় হতভাগ্যদের হৃৎপিণ্ড।

‘শুধুই বাঁদর? সিটাসেনগুলোর উপরে কেন নয়?’ প্রফেসর কি ইয়ার্কি মারছে! যুবতী ঠিক বুঝতে পারল না।

‘সিটাসেন… মানে ডলফিন, তিমি? ওদের মস্তিষ্কটা তো অনেকটাই অন্যরকম, স্যার।’

‘কিন্তু আমাদের কাজ তো মস্তিষ্ক নিয়ে নয়। বরং অনুভূতি নিয়ে। ওরাও আমাদের মতোই অনুভূতি প্রবণ।’

‘তা তো ঠিকই স্যার। আমরা মানুষ নিয়ে কেন…’

‘কারণ, মানুষের মতো আর কেউ নয়। মানুষের অনুভূতি আর কল্পনায় এক বিশেষ ব্যাপার আছে। তা কি জানো?’

‘না স্যার। আমি তো ঠিক সাইকোলজির ছাত্রী নই। আমি ওই সেরিব্রাম নিয়েই কাজ করি।’

‘ও হ্যাঁ! তাই তো তাই তো। মানুষই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী, যার অনন্তের অনুভূতি আছে।’

‘অনন্তের অনুভূতি!?’ যুবতী অ্যাসিস্ট্যান্ট তো তো করে জিজ্ঞেস করল।

যুবতীর হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর আবার বললেন, ‘দেখ। একসময় এই হোমো স্যাপিয়েন্স জাতটার মতোই আরও প্রায়মানব ছিল পৃথিবীতে। নিয়ানডারথাল, ইরেকটাস… জানোই তো। নিয়ানডারথালদের মস্তিষ্কের সাইজ তো আমাদের থেকেও বেশি ছিল। কিন্তু প্রায় সত্তর হাজার বছর আগে থেকে শুরু করে হাজার ত্রিশ বছরের মধ্যেই ওদের সবাইকে হারিয়ে বা খুন করে এই হোমো স্যাপিয়েন্সই জয় করে নেয় পৃথিবীকে। এর কারণ হচ্ছে হোমো স্যাপিয়েন্সের মস্তিষ্ক যা বাস্তবে নেই তাকেও কল্পনা করতে পারে। একেই বলে অনন্তের অনুভূতি। যা দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এমনকি যার কোনো অস্তত্বিও নেই; সেই অসীমকে একমাত্র মানুষই পারে প্রতিষ্ঠা করতে।

অনন্তের অনুভূতি। কল্পনার এই অসম্ভব ব্যাপ্তি। প্রকৃতি একমাত্র মানুষকেই এই জ্ঞানবৃক্ষের ফল দিয়েছে। কই আর তো কোনো প্রাণী এই ক্ষমতা পায়নি। এই পৃথিবীর লক্ষ কোটি শ্রেণীর প্রাণের মাঝে একমাত্র মানুষই… একমাত্র আমরাই এই মহা ক্ষমতার অধিকারী। এই জন্যেই শারীরিকভাবে অতি শক্তিশালী না হয়েও, আমরাই এখন পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি। অন্যান্য প্রাণীদের আমরা ধর্তব্যের মধ্যেও আনি না। প্রকৃতির এই দান নিশ্চয়ই কোনো মহান কাজের জন্যে।’

‘তাহলে এই অদ্ভুত ‘ভয়’-এর গবেষণা কেন? কেন ধাপে ধাপে ভয়ের চূড়ান্তে নিয়ে যাওয়া হয় সাবজেক্টদের?’ যুবতী প্রশ্ন করে।

‘ভয়। প্রাণ রক্ষার প্রধান তাগিদ। মানুষের শরীর যে পার্থিব ধাঁচে তৈরি, তাতে তিনটি জৈবক্রিয়া তার মনস্তত্ত্বে প্রধান কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। এক, খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা। দুই, বংশবৃদ্ধির ইচ্ছা অর্থাৎ যৌনতা। তিন, ভয়।’

‘ভয়!?’

‘হ্যাঁ, ভয়। ভয় এক অনাদি অনুভূতি। শরীর ধারণের তাগিদের জন্যে সমস্ত জীবকুলই ভীত হয়। এখন তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে কেন আমরা ক্ষুধা বা যৌনতাকে হাতিয়ার করলাম না। ওই দুই জৈবক্রিয়া মানুষের মনের বদলে শরীরে প্রভাব ফেলে অনেক বেশি কিন্তু আমাদের গবেষণা তো মানুষের মন নিয়ে। তাই আমরা বেছে নিয়েছি, তৃতীয় অস্ত্র, ভয়। মানুষের কল্পনা শক্তির অসামন্যতার কারণে এই ‘ভয়’-কে যে মাত্রায় ব্যবহার করা যায়, তাকে ছুঁতে পারে না অন্য কোনো অনুভূতি

মনের মধ্যে কোনো খেদ রেখো না। কোনো দ্বিধা রেখ না। মনে রেখ, আমরা এক মহাজ্ঞানের চর্চা করছি। পথ যত ভয়াল হবে, শেষের ফল হবে ততই মিষ্ট। আয়না মহল ভেঙে স্বয়ং ঈশ্বরকে ছুঁয়ে দেখব আমরা। সেই মহাযাত্রাতেই ব্যপ্ত আমাদের কর্মকাণ্ড। যাও, পরের সাবজেক্টকে রেডি করো।’ কথাগুলো বলে প্রফেসর গট গট করে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

যুবতীর মাথার মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে প্রফেসরের কণ্ঠস্বর—আয়নামহল… ভেঙে… স্বয়ং ঈশ্বরকে… ছুঁয়ে দেখব আমরা…

পাঁচ

কপালের ফের নইলে কি আর

পাখিটির এমন ব্যবহার।

অকালতারা।

সকালের কুয়াশা কাটার আগেই লজঝড়ে স্থানীয় বাসটা সোহংকে নামিয়ে দিল হাইওয়ের ধারে। রুক্ষ হু হু হাওয়া সোহংকে আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দিল। দালহা পাহাড়ের পাদদেশে এক ছোটো শান্ত জনপদ, অকালতারা। বিলাসপুর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে এই শহরটা। এই একটেরে মফস্বলের মতো জায়গাটা জমজমাট হয়ে গড়ে উঠেছে শুধুমাত্র স্থানীয় চুনাপাথরের খনি আর ভবিষ্য থার্মাল প্ল্যান্ট প্রজেক্টের জন্য। নয়তো এটাও ছত্রিশগড়ের একটা ক্ষুদ্র গ্রাম হয়ে থেকে যেত অনায়াসেই।

তুলির মায়ের থেকে সোহং জেনেছে, এই শহরেই কাজ করতে এসেছিল তুলির বাপ। কী কাজে গেছিল, কোথায় কাজ করতে এসেছিল সেটার খোঁজেই অবশ্য সোহং-এর এখানে আগমন। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটার পর থেকেই সে একরকম মনস্থির করে ফেলেছিল এই শহরটাতে আসার। শহরটা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল ক্রমাগত। যেন তুলির বাপের পাগলামির সমস্ত চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে শুধু এই শহরেই।

মাস দুয়েক আগে, দুর্গাপুজোর ঘটনাটার পরে পঙ্কজকে বড্ড ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল লোকাল থানায়। এখন সে আবারও চাকরি ক্ষেত্রে গিয়ে খানিক থিতু হয়েছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে পিসিমাকেও। ওই বাড়িতে পিসিমাকে একলা রেখে যাওয়ার কথা সে ভাবতেও পারেনি। তারপর থেকে পঙ্কজের সঙ্গে সোহং-এর তেমন কথাবার্তা আর হয়নি। ওই সকাল বিকেলে সামান্য দু-একটা দায়সারা মেসেজ। কেমন আছো? ভালো আছি। ব্যাস, শেষ। পঙ্কজ যেমন চুপটি মেরে গেছে সোহংও আর পঙ্কজকে নিজের থেকে যেচে পড়ে ফোন করেনি।

এর মধ্যেই যথেষ্ট খবর জোগাড় করেছিল সোহং। আগে তুলির বাবা অন্য রাজ্যে যেত কাজের জন্যে। বছর দেড়েক আগেই সে প্রথমবার এসেছিল বিলাসপুর। তুলির মায়ের কথায় তখন থেকেই মাইনের টাকাটাও অনেকগুণে বেড়েছিল। কিন্তু কাজের জায়গা সম্পর্কে চুপ থাকার পরিমাণও বেড়েছিল। আগে যে মানুষ প্রতিদিনই ফোন করে সারাদিনে কী কী ঘটল সেই নিয়ে বকবক করত। নতুন দেশের নতুন ধরনের হালচাল জানাত। এই অকালতারায় কাজে আসার পর থেকে সেই মানুষ স্পিকটি নট হয়ে গেছিল। বাড়িতে ফোন করত না বিশেষ। বাড়ির লোকও ফোনে পেত না। বলত কাজের জায়গায় টাওয়ার থাকে না।

কলকাতা থেকে এতটা দূরে, ছত্রিশগড়ের অকালতারায় এইভাবে একলা আসার সাহস সোহং-এর কখনোই হত না। অকালতারা সম্পর্কে খোঁজখবরের সময় প্রথমেই তার চোখে পড়েছিল বিলাসপুরের নাম। বিলাসপুর সোহং-এর চেনা জায়গা। এইখানে ছোটোবেলায় সোহং বেশ কয়েকবার বেড়াতে এসেছিল। সোহং-এর বড়োমামা বিলাসপুরের কারখানায় কাজ করতেন। এখনও মামা-মামী বিলাসপুরেই থাকেন। মা বাবাকে বুঝিয়ে আসতে, সোহং-এর কোনো সমস্যাই হয়নি। সোহং ভেবেছিল মামা হয়তো অকালতারা সম্পর্কে তথ্য দিতে পারবেন। কিন্তু মামা আজকাল বাইরের জগতের খবর খুব বেশি রাখেন না। অকালতারা গ্রামটাও তিনি চেনে না। মামাবাড়ি আসার চতুর্থ দিনে কাউকে কিছু না বলে, লোকাল বাস ধরে সোহং একাই চলে এল অকালতারায়।

অকালতারাতে এসে প্রথমেই সোহং গেল স্থানীয় থানায়। কোনো অফিসার ছিল না। একজন বয়স্ক কনস্টেবল চেয়ারে বসে বসে হাই তুলছিলেন। সোহং তাঁকেই প্রশ্ন করে তুলির বাবার ফোটোটা দেখিয়ে। তিনি কিছু তো বলতেই পারলেন না। বরং অকালতারা সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই ক্ষেপে উঠে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

মনমরা হয়ে সোহং বেরিয়ে এল থানা থেকে। সামান্য এগিয়েই বাজার, পাশেই একটা অটো রিক্সার স্ট্যান্ড। একজন ছোকরা মতো অটোওলা একাকী সোহং-কে দেখে এগিয়ে এল।

‘টুরিস্ট হ্যায় ম্যাডামজি? কেয়া দেখনা হ্যায় বোলিয়ে? দালহা হিল, লেক, কোটগড় ফোর্ট, মাতা কি মন্দির, রাইস মিল, চুন্নাপাত্থর কি খাদান…’ ফরফরিয়ে বলে যাচ্ছিল ছেলেটা। অকালতারার মতো ছোটো একটা শহরেও নাকি এত কিছু দেখার আছে!

সোহং কোনোমতে তাকে থামায়। যদিও এইসব কিছুই দেখার দরকার নেই তবু ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় ব্যাপার স্যাপার জানা যেতে পারে। টাকাপয়সার একটা হিসাব কষে সোহং বলল, ‘চলিয়ে পহলে দালহা হিল দেখতে হ্যায়। নাম কেয়া হ্যায় আপকা?’

অকালতারা থেকে প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে দালহা হিল। যেতে যেতে জগদীশ নামের বছর ষোলোর অটোওলাটির সঙ্গে খেজুরে আলাপ জুড়ল সোহং। জগদীশ প্রথমেই জানাল, কম বয়সে অটো চালাচ্ছে বলে ম্যাডামজি যেন এটা না ভাবে যে সে কাঁচা ড্রাইভার। তারপর বলল, শুধুমাত্র কম বয়স বলে মাসে মাসে থানায় তাকে দুশো টাকা এক্সট্রা জমা করতে হয়। তারপর নিজের জীবনের কথা বাদ দিয়ে স্থানীয় দর্শনীয় স্থানের কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দালহা হিলের মাথায় অর্ধনারীশ্বরের মন্দির। বিশেষ বিশেষ দিনে ভালোই ভিড় হয়।

কথায় কথায় জগদীশ জানাল, ‘আভি হামারে ইধার কৈ প্রবলেম ফবলেম নেহি হায়। আভি সবকিছু বিলকুল ঠিকঠাক সা হ্যায়।’

‘আভি ঠিক হ্যায়? মানে আগে ঝামেলা হয়েছিল নাকি?’ বলল সোহং। কথোপকথন অবশ্য হিন্দিতেই হচ্ছিল।

‘না। প্রবলেম নয়। তবে মারাত্মক বৃষ্টিতে ড্যাম ভেঙে জলের তোড়ে পাওয়ার প্ল্যান্টের একটা অংশ ভেঙে দিয়েছিল। অনেকে ভেসে গেছে। আর তিন দিন বিজলি ছিল না অকালতারায়।’

‘কবে ঘটেছিল?’

জগদীশ জানাল, চার মাস আগের ঘটনা। পাওয়ার প্ল্যান্টটা এখনও সারাতে পারেনি। ওটা পুরো বন্ধ। চার মাস আগে! তখনই তো তুলির বাবা অকালতারা থেকে ফিরে গেছিল গ্রামে। ফোটোটা বের করে জগদীশকে দেখাল সোহং। ফোটো দেখে জগদীশ চিনতে পারল না। উলটে বলল, যারা চুনাপাথরের খনিতে অথবা রাইস মিলে কাজ করতে আসে তাদের সব্বাইকে সে চেনে। কারণ চুন্না গলির বস্তিতেই তারা সবাই থাকে। এর বাইরে অকালতারায় যারা আসে তারা হয় বাবুবিবি গোত্রের অথবা ওই পাওয়ার প্ল্যান্টের লোক। তাদের খোঁজ জগদীশ রাখে না।

‘ওই পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকেই বিজলি আসে এই শহরে?’ দালহা হিলের উপরে উঠতে উঠতে সোহং জিজ্ঞেস করে।

‘উঁহু।’ ঘাড় নাড়ে জগদীশ। তার মোরগঝুঁটির মতো চুল ফুরফুরিয়ে ওড়ে হাওয়ায়। ‘ও বিজলি শহরে আসত না। ওখানে একটা কারখানা ছিল। সেইখানেই প্রচুর বিজলি লাগত।’

‘কারখানা? কীসের?’ ছাই ওড়াতে ওড়াতে সোহং এতক্ষণে যেন একটা ক্ষীণ সূত্র খুঁজে পায়।

‘পাতা নেহি ম্যাডামজি। উধার কিসি কো জানে কা পারমিশন নেহি হ্যায়। বড়ে সিংজীকা প্ল্যান্ট হ্যায় উও। পুরাই পেরাইভেট।’

‘এখন ওখানে যাওয়া যায় না?’

‘উ তো খন্ডর বন গ্যয়া। বললাম না, বান ডেকেছিল নদীতে। কারখানা বিল্ডিং-এর খানিকটা ভেঙে নিয়ে চলে গেছে। চাইলে যেতে পারেন, তবে থানা থেকে পারমিশন করিয়ে আনতে হবে। খুব কড়া পাহারা। চারধারে বিজলীকা ঘেরা লাগা হুয়া হ্যায়।’

সোহং একটু হতাশই হল। থানার কনস্টেবলেরই যা হাঁকডাক, তাতে কে আর তাকে পারমিশন দেবে। এও একরকম ছাই ওড়ানোই হচ্ছে।

ম্যাডামজির হতাশ চেহারা দেখে উৎসাহ দিতেই জগদীশ বলে উঠল, ‘ইধার সে দিখতা হ্যায় উয়ো প্ল্যান্ট আউর কারখানা ভি। চলিয়ে দিখায়েঙ্গে।’

দালহা পাহাড়ের উপর থেকে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। অনেক দূরে ঝাপসা মতো বিলাসপুর শহরটাও দেখা যায়। অন্যদিকে পরিষ্কার দেখা যায় অকালতারা গ্রামটি। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে লীলাগড় নদী। নদীটি দালহা পাহাড়কে ঘিরে আধ পাক খেয়ে বয়ে গেছে দক্ষিণ পূর্বে।

পাহাড়ের এক ঢালের কাছে দাঁড়িয়ে সোহং খালি চোখেই পাওয়ার প্ল্যান্ট কাম ল্যাবরেটরির ভগ্নদশাটা পরিষ্কার দেখতে পেল। সত্যিই বাড়ির কাঠামোটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই। একাংশ ভেঙে ঝুলছে নদীর উপর। শান্ত শিষ্ট নদীটাকে এখন দেখলে বোঝাই যায় না সে কয়েক মাস আগেই এই বড়োসড়ো তিনতলা কারখানা বাড়িটাকে ধ্বসিয়ে ছেড়েছে।

নিজের জুমলেন্সের ক্যামেরায় অনেকগুলো ছবি তুলল সে কারখানাটার। এরকম ভাঙাচোরা বিল্ডিং-এর চারপাশে ইলেকট্রিক ফেন্স লাগাবার কারণটা কী? জগদীশকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, ভিতরে অনেক দামি দামি বিদেশি যন্ত্রপাতি ছিল। সেগুলো যাতে চুরি না হয় তাই এত সতর্কতা।

জগদীশ বুঝতে পারছিল দিদিটা শুধু শুধু ঘুরতে অকালতারা আসেনি। হয় কাউকে খুঁজতে এসেছে, অথবা ওই বিজলীঘর সম্পর্কে খবর নিতে এসেছে। সে মহা উৎসাহে হড়পা বানের গল্প বলছিল। বান ডাকার পরে ওই বিল্ডিংটা প্রায় তিন-চার দিন জলে ডুবে ছিল। ভেসে গেছিল কত লোক। ওই কারখানায় দুজন সোনালি চুলের বিদেশি ছিল। তারাও মারা গেছিল। যত মেশিনপত্র, কম্পুটার সবই নষ্ট হয়ে গেছিল। তবে দু-একটা মেশিন নাকি নদীস্রোতে বয়ে অনেক দূর চলে গেছিল। পরে সিংজীর লোক সেগুলো উদ্ধার করে এনেছিল।

কথাটা বলেই সে মিটমিটিয়ে হাসে। তারপর বলে, ‘চলিয়ে ম্যাডামজি নদীকে পাস। সারপ্রাইজ দিখায়েঙ্গে আপকো।’

‘কেয়া সারপ্রাইজ?’

‘চলিয়ে না।’

অটো চালিয়ে নদীর দিকে যেতে যেতে, জগদীশ জানায়, বড়ে সিংজী এই অঞ্চলের সবচে বড়োলোক। এইখানকার যত জমিনদারি, সব বড়ে সিংজীর। অথচ সিংজীর বাপ-ঠাকুর্দা জগদীশের মতোনই গরীব মানুষ ছিল। এই সিংজীই যেন কোত্থেকে এত্ত এত্ত টাকা করে ফেলেছে।

নদীর ধারে সোহং-কে নিয়ে গিয়ে সত্যিই সারপ্রাইজ দিল জগদীশ। ঝোপঝাড় সরিয়ে বের করে আনল, বিশাল বড়োসড়ো ধাতব একটা টুকরো।

সোহং ভুরু কুঁচকে জগদীশের দিকে তাকাতেই সে জানাল, বড়ে সিংজীর কারখানা থেকে নদীতে যেসব মেশিন ভেসে গেছিল, এটা তাদের একটা। বাকি সব টুকরো সিংজীর লোক নিয়ে চলে গেছে।

যন্ত্রাংশটা দেখল সোহং। প্রায় ফুট আড়াই ব্যাসার্ধ আর দু-ফিট উঁচু একটুকরো কেকের মতো একটা ধাতব যন্ত্র। অনেকখানি অংশ ভেঙে চলে গেলেও বোঝা যায় এটা কখনও একটা বিশাল গোলকার যন্ত্র ছিল। টুকরোটার উপর কয়েকটা নল বেরোনর বা ঢোকার ফুটো। পরিধি বরাবর একটা খাঁজ। ভালো করে লক্ষ করলে এখনো দেখা যায় খাঁজের মধ্যে ভাঙা কাচের টুকরো। জিনিসটা দেখেই সোহং-এর একটা কথাই মাথায় এল—ক্রায়োজেনিক সিলিন্ডার। সায়েন্স ফিকশন ইংলিশ মুভিগুলিতে এরকম জিনিস দেখা যায়। এটা ওরকম কোনো সিলিন্ড্রিক্যাল টিউবের তলার ধাতব অংশের একটা অংশ।

সোহং-এর মনের মধ্যে একের পর এক প্রশ্ন জমছিল। বড়ে সিংজীর ওই কারখানাতে বিশাল কিছু একটা কর্মকাণ্ড নিশ্চয়ই চলত। কী এমন গবেষণা যার জন্যে অত অত বিদ্যুতের প্রয়োজন! বিদেশি লোকেরা কী করে কারখানায়? ওখানে কী মানুষকে দীর্ঘ সময়ের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখার কিছু পরীক্ষা চলছিল? যদি ঘুমের পরীক্ষা করাই হয় তাহলে তুলির বাপ পাগল হয়ে গেল কেন?

শুধু প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশ্ন। উত্তর নেই কোথাও।

‘আব কাঁহা যায়েঙ্গে ম্যাডামজী? কোটগড় ফোর্ট চলে?’ জগদীশ জিজ্ঞেস করল।

‘না। বড়ে সিংজীর বাড়ি চলো।’

ছয়

খাঁচা ভেঙে পাখি আমার

কোন বনে পালায়।।

ভূপেন্দ্র সিং-এর বসার ঘরের এক পাশে বসেছিল সোহং। বসার ঘরের জানালা থেকে সামনের বিশাল বাগানটা দেখা যায়। তারপর পাঁচিল, তারপর রাস্তা। ওই রাস্তাতেই হয়তো কোথাও অটো নিয়ে অপেক্ষা করছে জগদীশ। চুন্না বস্তি থেকে বেরিয়ে সোহং-এর ইচ্ছা ছিল একবার পাওয়ার প্ল্যান্টটা দেখবে। জগদীশ বলল, ভূপেন্দর জয় সিং চাইলে পাওয়ার প্ল্যান্টে ঢোকার ব্যবস্থা হতে পারে।

ভূপেন্দ্র জয় সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, একজন ম্যানেজার গোছের লোক তার নাম, ধাম আর আগমনের কারণ জেনে, তাকে এই বাইরের ঘরের সোফায় বসিয়ে রেখে, উধাও হয়ে গেল। একটা বাড়তি কথাও বলল না।

‘নমস্তে।’ ভারী গলায় অভিবাদন শুনে সোহং ফিরে তাকাল। প্রায় মধ্য পঞ্চাশের এক পৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন ঘরের মাঝে।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাল সোহং।

‘বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। বোলিয়ে কেয়া খিদমত কর সকতে হ্যায় আপকা।’

সোহং একটু থতমত খেয়ে গেল। ঠিক কী বলবে সেটা তো সে ভেবে আসেনি। চট করে কোনো মিথ্যে গল্পও সোহং-এর মাথায় এল না। সে ব্যাগ হাতড়ে তুলির বাবার ফোটোটা বার করল। ‘এই লোকটাকে আপনি চেনেন? আপনার পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করতে এসে এই লোকটা হারিয়ে গেছে।’

‘হতে পারে।’ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে ভূপেন্দ্র সিং। ‘আসলে এমন বান এসেছিল। অনেকেই মারা গেছে। অনেককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্ল্যান্ট আমি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি। সবার পরিবারকেই আমি ক্ষতিপূরণ পাঠিয়েছি। এই মানুষটার পরিবার কি টাকা পায়নি?’

সোহং একটু বিমূঢ় হয়ে মাথা নাড়ে। তুলিদের পরিবার টাকা পেয়েছিল কিনা সেই ব্যাপারে তো সে কিছুই জানে না। সে ভেবেছিল ভূপেন্দ্র সিং যদি তুলির বাবার পাগলামির একটা কারণ হয় তো, নিশ্চয়ই সে চমকে উঠবে, অথবা মানুষটার অভিব্যক্তিতে আর কেউ না হোক সোহং তো অন্তত বুঝতে পারবে। সোহং একজন সাইকোলজিস্ট, তাকে ধোঁকা দেওয়া অত সহজ নয়। কিন্তু এই প্রৌঢ় মানুষটার মুখে নিখাদ দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই।

‘দেখুন, শুধু ছবি দেখে একে আমি চিনতে পারছি না। আমার রিডিং রুমে প্ল্যান্টের সমস্ত কাগজপত্র রাখা থাকে। আপনি দয়া করে যদি ওখানে আসেন।’

ফাঁদে পড়ে গেল সোহং। সে মিন মিন করে বলল, ‘জগদীশ বাইরে বসে আছে।’

‘জগদীশ কৌন? উও অটোবালা!’ বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন ভূপেন্দ্র সিং। কী বলবে বুঝে না পেয়ে সোহং ঘাড় নাড়ে।

‘আমার লোক বলে দেবেখন ওকে। ও অপেক্ষা করবে। চিন্তা করবেন না, বেঙ্গলি ম্যাডাম। ভূপেন্দ্র সিং মেহমানদের খাতিরদারি করতে জানে।’

সোহং-এর আর কিছুই বলার রইল না। ভূপেন্দ্র সিং-এর পিছু পিছু লম্বা করিডোর পাড়ি দিয়ে ভিতরের একটা ঘরে এল সোহং। মাঝারি পরিসরের একটি পাঠাগার। ঘরের তিন দিকের দেওয়াল জোড়া আলমারি। শুধু বই আর বই।

ঘরটায় ঢুকেই সোহং-এর নজরে এল, ডান দিকের দেওয়ালে ফরাসি ধাঁচের বিশাল জানালা। তার সামনেই পাতা সোফা সেট, আরামকেদারা। জানালা দিয়ে পিছনের মাঠটা দেখা যায়। আর তারপরেই দেখা যায় পাওয়ার প্ল্যান্ট সংলগ্ন কারখানার পাঁচিলটা। তারও পিছনে দলহা পাহাড়। লীলাগড় নদীটাকে দেখা যাচ্ছে না এই জানালা থেকে।

এক শিরশিরে অনুভূতিতে সোহং-এর ঘাড়ের রোমকূপ দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। সেটা কী ওই কারখানা সংলগ্ন প্রাচীরটা দেখে? নাকি, পাহাড়ের ওদিক থেকে ছুটে আসা হাড়কাঁপানো বাতাসে? সোহং সঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু ভূপেন্দ্র সিং-এর বাড়ির অন্যান্য ঘরের তুলনায় এই পাঠাগারটি যেন একটু বেশিই শীতল, বেশিই প্রাচীন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বিভিন্ন জাবদা জাবদা খাতার পাতা ওলটালো ভূপেন্দ্র সিং। ততক্ষণ সোফায় বসেছিল সোহং। তার সামনের নীচু টেবিলটায় জড়ো হয়েছে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু আর সরবত। খাতা ওলটানোর ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই ভূপেন্দ্র সিং খাবারগুলো খাওয়ার জন্যে তাড়া দিচ্ছিলেন সোহং-কে। একটা প্যাটিস আর অর্ধেক গ্লাস সরবত খেয়েই সোহং প্লেট নামিয়ে রেখে দিল।

‘মনে হচ্ছে, অন্য ঘরের খাতাগুলোর মধ্যে আছে।’ বলে খাতার পাঁজা সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভূপেন্দ্র সিং।

সোহং-কে অবাক করে দিয়ে, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য বোতাম টিপলেন ভূপেন্দ্র সিং। সোহং দেখল, বইঘরের শেষ প্রান্তের একটা আলমারি সরে যাচ্ছে, উন্মোচিত হচ্ছে একটা গুপ্তদরজা। ভিতরের ঘরটা থেকে একরাশ হিমেল ঠান্ডা হাওয়া এসে সোহং-কে কাঁপিয়ে দিল।

দুই ঘরের মধ্যে দরজাটা খোলাই ছিল। সোহং ঘুরে ঘুরে দ্বিতীয় ঘরটা দেখছিল। একের পর এক আলমারি। এখানে বিভিন্ন ভাষায় লেখা বইয়ের ছড়াছড়ি। সোহং দেখল প্রায় দশ-বারোটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লেখাপত্র। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। এই ছত্রিশগড়ি প্রৌঢ়কে দেখলে মোটেও মনে হয় না লোকটা দশ-বারোটা বিভিন্ন ভাষা জানে। একটা আলমারির পাল্লা খোলা দেখে, সোহং একটা বই নামিয়ে আনল। বইগুলো খুবই পুরোনো। ভূপেন্দ্র সিং-এর অগোচরে সোহং কয়েকটা বইয়ের স্পাইনে লেখা নামের ছবি তুলে নিল। নামটা গুগল করে দেখতে গিয়ে সোহং-এর খেয়াল হল, ফোনে নেট নেই। এমনকী টাওয়ারও নেই।

‘এই বাড়িতে টাওয়ারের খুব সমস্যা। একটু সাইডের দিকে তো,’ ভূপেন্দ্র সিং কখন যেন সোহং-এর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। চমকে উঠে ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখে সোহং। ভূপেন্দ্র সিং দেখেও না দেখার ভান করে, বললেন, এই ঘরে যা দেখছেন, আমার সারা জীবনের সংগ্রহ এগুলো। অবশ্য আমাকে বেশি কষ্ট করতে হয়নি। লক্ষ লক্ষ জন্ম তো, তাই সবই গোছানো ছিল আগের থেকেই…’

ভূপেন্দ্র সিং-এর শেষ কথাটায় চমক লাগে সোহং-এর। তার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে, ‘মানে?’

ভূপেন্দ্র সিং সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজেকে সামলে নেন, বলেন, ‘আসলে আমি জানতাম এগুলো কার কালেকশনে আছে। আমি শুধু উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়েছি। আসুন, দেখুন না আমার কালেকশন। সমঝদার তো পাই না তেমন কাউকে।’

আলমারিগুলো দেখতে দেখতে ঘরের অন্য প্রান্তে চলে এসেছিল ওরা। একটা আলমারি দেখে সোহং যারপরনাই অবাক হল। আলমারিতে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা প্রাচীন তালপাতা আর ভুজপত্রের পুথি, সিল্ক কাপড় আর চামড়ার স্ক্রোল, এমনকী কয়েকটা প্রস্তর ফলক পর্যন্ত!

সোহং-এর অবাক দৃষ্টির দিকে নজর রেখে ভূপেন্দ্র সিং বলে ওঠেন, ‘ওই সমস্ত বই, এই সমস্ত পুথি আর স্ক্রোল, এমনকী হাজার হাজার বছর আগের ওই প্রস্তর ফলকে একটাই গল্প লেখা আছে। শুধু একজনেরই কথা। পড়তে জানলে তবেই পড়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগা সে, কেউ তাকে পড়তে পারেনি আজও… ভুল বুঝেছে সকলে… হাজার হাজার বছর আগের মানবগোষ্ঠী ভুল বুঝেছে… ভুল বুঝেছে মিশরের ফারাওরা… ভুল বুঝেছে মিং সাম্রাজ্যের অধিকর্তা… রেনেসাঁর ইউরোপিয়ান বুদ্ধিজীবিরা … এমনকী স্বয়ং রাশিয়ার স্তালিন পর্যন্ত…’

সোহং ভুরু কোঁচকায়। ভূপেন্দ্র সিং লোকটা ক্ষ্যাপা নাকি? এসব কী বলছেন? কিন্তু এই ধরনের কথা সে যেন আগেও কোথায় একটা শুনেছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল সোহং।

‘আসুন। এই ঘরে আসুন। সিঁড়ি আছে। সাবধানে নামবেন।’ অত্যন্ত বিনীতভাবে ভূপেন্দ্র সিং অনুরোধ জানান।

মোহাচ্ছন্নের মতো সোহং পা দিল তৃতীয় ঘরে। এই ঘরটাকে আর লাইব্রেরি রুম বলা চলে না। বরং একটা নিজস্ব জাদুঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ঘরে ছোটোবড়ো এমনকী দু-মানুষ সমান উঁচু পাথরের ফলক। অজস্র পোড়ামাটি ফলক। অনেক প্রাচীন সব লেখা ও আঁকা ছবির ফোটোগ্রাফ। এই ঘরটায় কোনো জানালা নেই। তবে সিলিং-এর আধুনিক স্বয়ংপ্রভ আলোর ব্যবস্থা। ঘরের মধ্যে পা দিতেই যা জ্বলে উঠেছে।

ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ছবিগুলো দেখছিল সোহং। আচমকা দেওয়ালজোড়া একটা বিশাল ছবি দেখে প্রায় আঁতকে উঠল সে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল ছবিটা। কয়েক সেকেন্ড আগেই কেন যে ভয় পেয়ে গেছিল সেটা ধরতে পারল না। কিন্তু ভয়ের অস্বস্তিটা এখনও মনের মধ্যে বিরাজমান।

বিমূর্ত ছবি একটা। তুলির কিছু টানে ক্যানভাসের বিভিন্ন জায়গায় ঘূর্ণিপাক খেয়ে খেয়ে কিছু একটা অবয়ব তৈরি করেছে। খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয় কুয়াশার এক ঢেউ যেন ভেসে বেড়াচ্ছে ক্যানভাসের এপাশ থেকে ওপাশে। এতে ভয় পাওয়ার কী আছে? কিন্তু প্রথম দেখাতে ওই বিমূর্ত কুয়াশার মাঝে সে যেন ভয়ংকর কী এক অশুভকে দেখে ফেলেছে। মনে হচ্ছিল এক মুহূর্তের জন্য সে যেন ‘নেই’ হয়ে গেছিল।

সোহং-এর অস্বস্তি লাগছিল। আরেকবার খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে তার মনে হচ্ছিল, সে ছবিটা দেখছে না; বরং ছবিটার মধ্যে থেকেই কেউ তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

সোহং-কে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভূপেন্দ্রবাবু এগিয়ে এলেন। জানালেন, এটা সতেরশো শতকের ফ্রেঞ্চ শিল্পীর আঁকা। ছবিটার নাম ‘দ্য ফার্স্ট সাইট’। প্রথম দর্শন।

পরের ছবিটা দেখে আর তেমন চমকাল না সে। এটাও রেনেসাঁ যুগের আঁকা ছবি, নাম স্বপ্ন-দর্শন। ছবিগুলোর মধ্যে কী যেন একটা আছে। প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগছিল সোহং-এর। কী যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ঘরের মধ্যে। সোহং প্রথমে ধরতে পারছিল না। পরে বুঝতে পারল ভূপেন্দ্র সিং একটা পুরোনো দিনের থালা রেকর্ড চালিয়েছেন একটা।

সোহং-এর মুখের দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে বললেন, ‘শুধু কী দর্শনেন্দ্রিয় কে ধন্য করলে চলবে? শ্রবণেন্দ্রিয় আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় কী দোষ করল? এই যে শুনতে পাচ্ছেন অতিলৌকিক সুরমূর্ছনা, এই যে অগুরু সুবাস… এই সবই অতি প্রাচীন। হারিয়েই গেছিল সময়ের বাঁকে। অষ্টাদশ শতকে আমার ১২৫৩-তম অবতার আধুনিক পন্থায় এগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।’

সোহং-এর কেমন ঘোর ঘোর লাগছিল। ভূপেন্দ্র সিং-এর শেষ বাক্যটাও ঠিকমতো যেন মগজে প্রবেশ করল না তার। সে যেন ভুলেই গেছে কীসের জন্যে এসেছিল। কী ছিল তার কাজ। এই প্রাচীন জাদুঘরের অদ্ভুত সব জিনিস দেখে চমকে চমকে ওঠাটাই যেন তার কর্তব্য। এক অদ্ভুত দ্রিমি দ্রিমি ডম্ ডম্ সুর ভেসে বেড়াচ্ছিল ঘরে। সঙ্গে অতি অদ্ভুত এক গন্ধ। গন্ধটা ঠিক কীসের সোহং বুঝতে পারছিল না। বোঝার কোনো ইচ্ছাও করছিল না তার।

ভূপেন্দ্র সিং একের পর এক দরজা খুলছিলেন। কয়েক ধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে পরের ঘরে প্রবেশ করছিল সোহং। কতগুলো ঘর পার করে এল সে? কী কী দেখল? কিছুই আর ভাবতে ইচ্ছা করছে না। একটা ঘরে শুধুই মমি করে রাখা মানুষের দেহ। ভূপেন্দ্র সিং জানালেন, তার ১৭২টি অবতারের মমি রাখা আছে সেই ঘরে। প্রায় ২৫০ সংখ্যক আরও প্রাচীনাদের শুধুমাত্র হাড় অথবা ভস্মাবশেষ। আরও অতীতের অবতারদের স্মৃতি ছাড়া কিছুই নেই। তাদের ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

সোহং-এর মাথায় কিছুই ঢুকছিল না।

নতুন একটা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন ভূপেন্দ্র সিং। বললেন, ‘এই ঘরেই রাখা আছে আমাদের মুক্তির চাবিকাঠি। দশ হাজারেরও বেশি সৌরবছর ধরে অবতারেরা চেষ্টা করে চলেছে, কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এই বন্ধন থেকে। এইখানে সেই সমস্ত গবেষণার নিদর্শন জমা করা আছে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল এইটা।’ সামনের কাচের বাক্সের দিকে আঙুল তুলে দেখায় ভূপেন্দ্র সিং।

‘দেখুন ভালো করে।’ ভূপেন্দ্র সিং গমগমে স্বরে আদেশ করেন। সোহং-এর কোষে কোষে একটা ঝাঁকুনি লাগে। সে যেন এক ঘুম থেকে জেগে উঠছে। ঘুম নয়, স্বপ্ন। সোহং ঝুঁকে পড়ে সামনের বিশাল কাচের বাক্সের উপর। পরিষ্কার চোখে দেখতে থাকে বস্তুটাকে। প্রায় স্বচ্ছ হলদেটে একটা এবড়ো খেবড়ো একটা দণ্ড আর তার মাথায় থাকা বলের মতো জিনিস…

একি! প্রায় স্বচ্ছ হলদেটে প্রলেপের ভিতরে ওটা কী! একটা মানুষের মস্তিষ্ক সমেত স্নায়ুদণ্ড!

পিছন থেকে ভূপেন্দ্র সিং-এর ভরাট স্বর শোনা যায়। ‘এটা অ্যাজটেক সভ্যতার এক বীর যোদ্ধার মস্তিষ্ক। প্রাচীনকালে একে দেবতাদের উদ্দেশে অর্ঘ দেওয়া হয়েছিল। জীবিত অবস্থাতেই শরীর থেকে তুলে আনা হয়েছিল হৃৎপিণ্ড। জ্যান্ত অবস্থাতেই ওই মস্তিষ্ক আর স্নায়ুমণ্ডলী রক্ষা করা হয়েছিল অ্যাম্বারে ডুবিয়ে।’

সোহং প্রায় ছিটকে সরে আসে কাচের বাক্সটার সামনে থেকে। এতক্ষণে তার সমস্ত ঘোর কেটে গেছে। ভয়ে উত্তেজনায় সে তোতলায়। বলে ওঠে, ‘আ… আপনি… এসব কেন রেখেছেন? কী চান আপনি?’

‘সেই গল্পই তো বলব আপনাকে।’

‘ন্… না আমি কোনো গল্প শুনতে চাই না… জগদীশ… জগদীশ…’ সোহং ছুটে বেরোতে চায় ঘরগুলো থেকে।

এ কোথায় এসে পড়েছে সে? কোথায় সেই ফরাসি জানালার বইঘরটা। সেই দ্রিমি দ্রিমি ডম্ ডম্ সুরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অদ্ভুত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। প্রতিটা ঘরের প্রতিটি দেওয়াল প্রতিটি বস্তু থেকে উচ্চারিত মন্ত্র। সেই অগুরু গন্ধ কেমন বদলে গেছে এক অদ্ভুত ধাতব গন্ধে।

একের পর এক ঘর দৌড়ে পেরোতে পেরোতে, আচমকা সোহং-এর মনে হল পায়ের তলার মেঝেটা যেন ‘নেই’ হয়ে গেল। সে পড়ে যাচ্ছে এক অতল গভীর কুয়োর মাঝে… কুয়োর উপর থেকে ভেসে আসছে ভূপেন্দ্র সিং-এর গমগমে স্বর।

‘ঈশ্বরকে খোঁজার পথ সবর্দাই কঠিন। সর্বদাই জটিল। মানুষের সাধ্য কি সেই গোলকধাঁধার সমাধান করে? ঈশ্বর না চাইলে কোনোকিছুই সম্ভব না। ঈশ্বর চাইছেন… ঈশ্বর মুক্তি চাইছেন…’

সাত

মন তুই রইলি খাঁচার আশে

খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে।

নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢেউ উঠছিল। বিশাল বিশাল ঢেউ যেন আছড়ে পড়ছে মহাকালের দ্বারের উপর। কানের কাছে ঢেউ ভাঙছে। বাতাসে উড়ছে জলকণা। কিন্তু বিপুল জলরাশি এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে না সোহং-কে। সোহং স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বসে আছে না দাঁড়িয়ে আছে। এমনই নিকষ অন্ধকার যে নিজের হাত-পাও দেখা যায় না। সোহং চোখ বন্ধ করল। চোখ খুলল। আবার বন্ধ করল। আবার খুলল। কোনো তফাত বোঝা যাচ্ছে না। সোহং-এর দৃষ্টিশক্তি আছে তো? শুধুমাত্র দৃষ্টিশক্তি চলে গেলেই যে একটা মানুষের সমস্ত কিছু নেই হয়ে যেতে পারে সেটা আচমকা সোহং অনুভব করল। দু-হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল সোহং।

পরক্ষণে ভীষণ ভয়ে বিবশ হয়ে এল সোহং-এর শরীর। শরীর নাকি মন? এই যে সোহং চিৎকার করল কই সে শব্দ তো কানে পৌঁছল না! সোহং-এর চোখ আর কান একসঙ্গে খারাপ হয়ে গেল নাকি! না, এই তো সে শুনতে পাচ্ছে জলরাশির গর্জন। তাহলে কি সোহং-এর স্বররোধ হয়ে গেছে। সোহং বোবা হয়ে গেছে! আর… আর… সোহং দু-হাত তুলে মুখ ঢাকল না! কিন্তু কই কোনো স্পর্শ তো বোধ হল না। সোহং-এর হাত কই গেল! সোহং হাতটা নাড়াল। হাত যেন আছে। হাত দিয়ে নিজের কানটা চোখটা ছোঁয়ার চেষ্টা করল সোহং কিন্তু কই। হাতটা যেন শূন্যে হাতড়ে মরল, যেখানে সোহং-এর মাথা থাকার কথা তা শুধুই এক শূন্যস্থান।

ভয়ে সোহং-এর দম বন্ধ হয়ে এল। এসব কী ঘটছে! সে নিজের শরীরটাই খুঁজে পাচ্ছে না! অথচ শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে শীতল জলকণা। পায়ের নীচে জলের স্পর্শ। কানে সমুদ্রের গর্জন। নাকে ঝাপটা দিচ্ছে আঁশটে ভেজা গন্ধ। সোহং টের পেল তার শরীর বলে যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে সেটা কাঁপছে, শিউরে উঠছে বারংবার।

ক্রমে ঢেউ-এর শব্দ কমে এল। ছলাৎ ছলাৎ করে শব্দ উঠছিল চারপাশে। সোহং অনুভব করল পায়ের পাতা ডুবিয়ে জলরাশি বাড়ছে। সোহং জল থেকে সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু সরতে পারল না। ক্রমে সেই নিরন্ধ্র কৃষ্ণবর্ণ জলরাশি সোহং-এর উরু ছাড়াল, কোমর পার করল, বুক ছুঁল, আরও বাড়তে লাগল। গলা, চিবুক, ঠোঁট, নাক… জোয়ার এলে নদীকুলে থাকা পাথরের টুকরো যেমন জলে ডুবে যায় ঠিক সেইভাবে আস্তে আস্তে সোহং তলিয়ে গেল জলের তলায়।

মানুষের কিছু রিফ্লেক্স থাকে। মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ বাঁচার চেষ্টা করে। কিছু করতে পারবে না জেনেও সেই রিফ্লেক্সেই সোহং হাত-পা ছুড়ে জলের উপরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করল আপ্রাণ। এক অসহনীয় বিকৃত কষ্টে দুমড়ে যেতে থাকল সোহং-এর অশরীরী সত্ত্বা।

ডুবে যেতে যেতে স্রোতের টানে নদীর তলদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে যেতে যেতে সোহং আবিষ্কার করল তার দম বন্ধ হয়নি। অবশ্য সে আদৌ শ্বাস নিচ্ছে কিনা তাই সে বুঝতে পারল না। কারা যেন কলরোল করছে। মন্ত্রোচ্চারণের মতো অদ্ভুত এক ধ্বনি উঠছে সোহং-কে ঘিরে।

কোনো একজন নাকি অনেকে বলেই চলেছে, মুক্তি দাও। মুক্ত করো। ধ্বংস করো এই কারাগার। ধ্বংস করো। এক তীব্র মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা সোহং-কে নিমেষে জর্জরিত করে ফেলল। শরীরটাকে হাতের মুঠোয় পেলে এখুনি সে বুক চিরে নিজের হৃৎপিণ্ড বার করে আনত নিজের হাতে।

কারা মুক্তি চাইছে? কে মুক্তি চাইছে? এক সময় প্রচণ্ড সন্ত্রস্ত হয়ে সোহং বুঝতে পারল, সে নিজেই মুক্তি চাইছে। তার নিজের মধ্যে থেকে অন্য কেউ একজন মুক্তি চাইছে। কে?

***

এক ঝটকায় সোহং-এর জ্ঞান ফিরে এল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতে গিয়ে বাধা পেল সে। এখনও তার নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করছে এই দেহখাঁচা থেকে এখুনি মুক্তি পেতে। তার ইন্দ্রিয়সমূহ তার নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। বিভৎস এক গলা চিরে রক্ত বের হওয়া জান্তব চিৎকার বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে। থেকে থেকে শরীরটা বেঁকে যাচ্ছে অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। সোহং-এর হাত-পা মোটা কাপড়ের স্ট্র্যাপে বাঁধা। সে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে একটা গদিওলা চেয়ারের উপর। অনেকটা ডেন্টিস্টদের চেয়ারের মতো সেটা।

কে যেন জোর করে সোহং-কে খানিকটা তরল গিলিয়ে দিল। ঘন কাত্থ মতো তরলটা সোহং-কে শীতল করতে করতে নামছিল গলা দিয়ে। বস্তুটা পান করে ক্রমে সুস্থির হল সোহং। উন্মাদনা কমে এল। লোকটা আবারও খানিকটা তরল খাইয়ে দিল সোহং-কে।

সোহং-এর মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে এল। সে দেখল একজন সাদা ল্যাবকোট পরা লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে। ভূপেন্দ্র সিং-কে চিনতে কিছুক্ষণ সময় লাগল সোহং-এর। আরও কিছুক্ষণ পরে সোহং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে এলে তার হাত পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিল ভূপেন্দ্র সিং।

আরও কিছুক্ষণ পরে ঘোলাটে স্বরে সোহং বলে উঠল, ‘আমি কী দেখলাম?’

‘তোমার ‘ধী’ জাগ্রত হয়েছিল। তুমি অনুভব করেছ ঈশ্বরকে। আমাদের মুনিঋষিরা যা বলে গেছিলেন, নরের মধ্যেই আছে নারায়ণ। এ এক সার্বিক সত্য। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর মুক্তি চাইছেন। ধী-রা মুক্তি চাইছে।’ ভূপেন্দ্র সিং-এর ভরাট স্বর গম গম করে বেজে উঠল ঘরের মধ্যে। তীব্র স্বরে সোহং-এর মাথা যন্ত্রণা করছিল। কিন্তু ভূপেন্দ্র সিং থামলেন না। তিনি বলে চললেন, ‘প্রথম জ্ঞানোদয়ের সময় থেকেই জানতাম আমি বিশেষ কেউ। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আমার ঈশ্বর সর্বক্ষণ কথা বলতেন। আমি জানতাম আমি একা নই। এর আগেও পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে হাজার মানবদেহে ভ্রমণ করেছেন আমার ঈশ্বর। তাঁর কথামতোই আমার পূর্বপুরুষের সমস্ত সঞ্চিত ধনরাশি দিয়ে আমি গড়ে তুলেছি এই গবেষণাগার। শ-য়ে শ-য়ে বছরের সাধনায় মানুষের বিজ্ঞান এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে অতি শীঘ্রই এই মহান গবেষণায় আমরা সিদ্ধিলাভ করব।’

‘কীসের গবেষণা?’ অস্ফুটে বলে সোহং। অত্যন্ত ঠান্ডায় শিউরে শিউরে উঠছিল সে।

ভূপেন্দ্র সিং উঠে যায় সোহং-এর পাশ ছেড়ে। অন্ধকারে কোথায় একটা গিয়ে খুট করে সুইচ টেপে। জ্বলে ওঠে সিলিং আর মেঝের অদৃশ টিউবগুলো। চারপাশ আলোকিত হয়। আশপাশটা দেখে শিউরে ওঠে সোহং।

এক বিশাল হলঘর। তাতে একের পর এক বিশাল বিশাল তরল ভরতি কাচের সিলিন্ডার। সার দিয়ে সাজানো। প্রতিটি সিলিন্ডারের মধ্যে একটি করে মানুষ। জীবিত, নাকি মৃত? বুঝতে পারে না সোহং। শুধুমাত্র একধারের তার সবথেকে কাছের সিলিন্ডারটিতে মানুষের বদলে রাখা সেই অ্যাম্বারে চোবানো প্রাচীন যোদ্ধার মস্তিষ্ক আর স্নায়ুমণ্ডলী। আর তার পাশের সিলিন্ডারটি খালি। সোহং-এর বুকের ভিতরটা শির শির করে। কেন খালি ওই সিলিন্ডারটা?

‘সব প্রস্তুত, শুধু একজন… একজন সঠিক আধারের অভাবে আমি শেষ পথটুকু পার করতে পারছিলাম না। শেষ সাবজেক্টটাকে পাওয়ার আগেই আমার পাওয়ার প্ল্যান্টটা ধ্বংস হয়ে গেল। ওই প্রফেসর আর ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্যেই…’ আচমকা ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের তালুতে নিজেই ঘুসি মারেন ভূপেন্দ্র সিং।

‘প্রফেসর? ওই বিদেশি মেয়েটা? যারা বানের জলে ভেসে গেছিল…’ কথায় কথায় ভূপেন্দ্র সিং-কে ব্যস্ত রাখতে চায় সোহং। সামান্য একটু ভরসা তৈরি হয়েছে তার বুকের মধ্যে। এখুনি সে প্যান্টের পকেটে নিজের মোবাইলটার অস্তিত্ব টের পেয়েছে। চেয়ারটা ছেড়ে সে নেমে দাঁড়ায় মাটিতে। মেঝেতে অজস্র পাইপ ছড়িয়ে আছে মাকড়সার জালের মতো।

‘হ্যাঁ। ওই জার্মান মেয়েটা আর প্রফেসর ছিল আমার সহকারি। ওদের মতো শক্ত স্নায়ুর মানুষ পাওয়া মুশকিল। ওদের সাহায্য পেয়েছিলাম বলেই আমি এক জীবনে কাজটা এতদূর অগ্রসর করতে পেরেছি। ওদের ছোট্ট একটা ভুলই এত বড়ো অঘটন ঘটিয়ে দিল। ওরা সাবজেক্ট হিসাবে বেছে নিয়েছিল ওয়াটার ড্যামের দায়িত্বে থাকা লোকটাকে। এই তোমার সেই পেশেন্ট, ‘তুলির বাপ’।’ কথায় ব্যস্ত থাকা ভূপেন্দ্র সিং লক্ষও করল না সোহং-কে।

একটা সিলিন্ডারের আড়ালে গিয়ে সোহং চট করে দেখে নিল একবার মোবাইলটা। টাওয়ার নেই কোনো। হতাশায় হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল সোহং-এর। তাকাল চারিদিকে। সম্পূর্ণ বদ্ধ একটা ঘর। একটা লোহার দরজা দেখে টলমল পায়ে ছুটে গেল সে দরজাটার দিকে। নাহ্, ওই দরজা খোলা সোহং-এর দ্বারা সম্ভব নয়। হতাশায় শরীর ভেঙে আসতে চায় সোহং-এর। দরজাটায় হেলান দিয়ে সে বসে পড়ে।

ভূপেন্দ্র সিং-এর লক্ষ নেই সোহং-এর দিকে। ধূর্ত লোকটা জানে এই ঘর থেকে সোহং কিছুতেই বাইরে যেতে পারবে না। পারবে না, বাইরের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতেও। নিজের মনেই বকে যাচ্ছিল ভূপেন্দ্র সিং, ‘লোকটাকে ওয়াটার ড্যামের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিতে, যাকে কাজে বসানো হয়েছিল, সে ব্যাটা একেবারে নভিস। একরাতের মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে কখন যে জল বেড়ে বিপদসীমা অতিক্রম করল, আর কখন যে ড্যামের গায়ে ফাটল হল, সে ব্যাটা কিছুই খেয়াল করেনি। বানের জলে ভেঙে গেল আমার গবেষণাগার। ভেসে গেল সবাই।

‘নিশ্চয়ই সেই রাতে ওরা গবেষণা করছিল তোমার ‘তুলির বাপ’-এর উপর। ওই সিলিন্ডার সমেত ভেসে গেছিল লোকটা। তাই বেঁচে গেছিল। তবে পাগল হয়ে গেছিল। কী অদ্ভুত! পাগল হয়েও ফিরে গেল নিজের ঘরে। আর পাঠিয়ে দিল তোমাকে।

‘আমি তোমার ল্যাপটপ খুলে দেখেছি। শুনেছি ওই সাবজেক্টের সঙ্গে তোমার সেশনগুলো। তুমি একজন সাইকোলজিস্ট। খুব ভালো। খুব ভালো। তোমার মতো সাহসী একজনকেই আমার প্রয়োজন ছিল। এসো, সোহং। দেখো আমার গবেষণাগার। বসে থেকো না ওই দরজায় হেলান দিয়ে, গবেষণা শেষ না হলে ও দরজা খুলবে না।’

কী ভেবে ফোনটা একটা পাইপের আড়ালে রেখে উঠে দাঁড়াল সোহং। রেকর্ডারটা অন করে দিয়েছে সে।

পাশেই একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো ঘর। দুটো ঘরের মাঝে কোনো দেওয়াল নেই। ভূপেন্দ্র সিং তাকে নিয়ে যায় ঘরটায়। ঘরে শুধুমাত্র একটা কাচের তৈরি শূন্য শবাগার। তাতে উলটানো বিছের মতো এক অদ্ভুত দর্শন যন্ত্র। উঁচানো পায়ের মতো মোটা মোটা সূঁচওলা তীক্ষ্ণ সিরিঞ্জ।

সোহং গুনছিল, যন্ত্র বিছের একত্রিশ জোড়া পা, আর মাথার কাছে দুটো হুলের মতো দাঁড়া।

সোহং গুনছিল, চারপাশ ঘিরে বত্রিশটি তরলপূর্ণ সিলিন্ডার।

সিলিন্ডারগুলো থেকে সাপের মতো কিলবিলে পাইপ মেঝে বেয়ে এসে ঢুকে গেছে কাচের শবাগারে। আরও ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায়, জীবিত অথবা মৃত নারীপুরুষগুলির মস্তিষ্ক থেকে নেমে এসেছে পাইপগুলো।

‘হ্যাঁ। তুমি ঠিকই ধরেছ, সোহং।’ কানের কাছে ভূপেন্দ্র সিং-এর স্বরে চমক লাগে সোহং-এর। ‘এই প্রতিটি সিলিন্ডারের নরনারীই ভয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছে। ওদের মস্তিষ্কে ক্ষরিত হয়েছে এক অসামান্য ফ্লুইড। সেই ফ্লুইড বয়ে আসবে ওই পাইপে। আর ওই শবাধারের শুয়ে থাকবে যে তার একত্রিশ জোড়া স্পাইনাল নার্ভ বেয়ে শরীরে ঢুকে যাবে তা। আর ব্রেইন স্টেমে ঢুকবে ওই প্রাচীন যোদ্ধার মস্তিষ্ক-তরল। আর তখনই সেই শরীরে তৈরি হবে চাবিকাঠি। এই পৃথিবীর সকল খাঁচা খুলবার এক এবং একমাত্র চাবিকাঠি।’

‘খাঁচা! কীসের খাঁচা? কীসের চাবিকাঠি?’ সোহং-কে যেন প্রশ্নে পেয়েছে।

‘বলব। অবশ্যই তুমি সব জানবে। আর সামান্যই কাজ বাকি। সেই কাজ তোমাকে দিয়েই আমি সম্পন্ন করতে পারব। তার আগে তোমার জানা উচিত, কোন মহান কাজে তুমি অংশ নিতে চলেছ।’

সোহং মাথা ঝাঁকায়। সে শুনতে চায় না। সে বুঝতে পারছে তার সঙ্গে কী ঘটতে চলেছে। নিশ্চয়ই ওই বত্রিশ নম্বর সিলিন্ডারটায় স্থান হবে তার। চরম ভয়ের মাঝে চরম শারীরিক কষ্টের মাঝে হবে মৃত্যু…

‘‘ধী’ আমাদের ঈশ্বর।’ ভূপেন্দ্র সিং উচ্চারণ করল একটি মাত্র বাক্য।

সঙ্গে সঙ্গে সোহং অনুভব করল, কী এক চরম আকাঙ্ক্ষা জাগছে প্রাণের মধ্যে… যেন ওই কথাটাই একমাত্র অভিপ্সু বস্তু… শুধু এই জীবনের নয়… জন্ম জন্মান্তরের…

‘ …আমাদের ঈশ্বর—‘ধী’… ‘

ভূপেন্দ্র সিং হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। শুধু সোহং-এর ধরার অপেক্ষা।

আট

কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে

ফকির লালন কেঁদে কয়।।

প্রায় তিন দিন হয়ে গেল সোহং-কে পাওয়া যাচ্ছিল না। সোহং-এর বাবা-মা তো বটেই, এমনকী খবর পেয়ে পঙ্কজও উড়ে এসেছে পিসিমাকে সঙ্গে নিয়ে পুনে থেকে। পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছিল। সোহং-এর মা তো ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। বাবার অবস্থাও তথৈবচ। বৃদ্ধ বড়োমামাকে সঙ্গে নিয়ে পঙ্কজই ছুটদৌড়ো করছিল বিভিন্ন থানায়। অথচ মেয়েটা যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে।

চারদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা দু-গাড়ি ফোর্স নিয়ে বিলাসপুর থানার বড়োবাবু এসে দাঁড়ালেন সোহং-এর মামার বাড়ির সামনে। পঙ্কজকে ডেকে তুলে নিলেন গাড়িতে। বললেন, সোহং-এর একটা খোঁজ পেয়েছেন। সেই জন্যে যাচ্ছেন। অন্যেরাও যেতে চাইছিল। বিশেষ করে সোহং-এর বাবা আর বড়োমামা। কিন্তু পুলিশ অফিসার পঙ্কজ ছাড়া আর কাউকেই নিয়ে যেতে চাইলেন না।

পঙ্কজ জিপে উঠতেই, জিপ ছেড়ে দিল। পঙ্কজ লক্ষ করল একটা বছর ষোলো-সতেরোর ছেলে বসে আছে তার পাশে। ছেলেটাকে দেখেই মনে হচ্ছে তার উপর দিয়ে ঝড়, অনেক ধকল গেছে।

পুলিশ অফিসার বললেন, ‘মনে হয়, মিস সোহং-এর একটা খোঁজ আমরা পেয়েছি। এই ছেলেটার নাম জগদীশ। ওকে ভূপেন্দ্র জয় সিং-এর লোক পাওয়ার প্ল্যান্টের মধ্যে আটকে রেখেছিল গত তিন দিন। আজ নাকি ছেড়ে দিয়েছে। এ এসে খবর দিয়েছে আমাদের।’

অফিসার কথা শেষ করতে না করতেই জগদীশ কেঁদে উঠল, ‘স্যার। ম্যাডামকে বাঁচান স্যার। আমার সব দোষ। ম্যাডাম, আমাকে বললেন ওই বাড়িতে যাবেন, আর আমিও নিয়ে চলে গেলাম। ওই বাড়িতে ম্যাডাম ঢোকার পর এক ঘণ্টা আমি বাইরে অপেক্ষা করেছি। তারপর, সিংজী গুন্ডাগুলো আমাকে ধরে নিয়ে গেছে।’

পঙ্কজ অস্থির হয়ে বলল, ‘জানতে যখন পেরেছেন তো ওই লোকটার বাড়ি আপনারা সার্চ করছেন না কেন?’

চলন্ত জিপের ঝাঁকুনি সামলে পুলিশ অফিসার, বলে উঠলেন, ‘ওই অকালতারা এলাকা কিছুদিন আগেও মাওবাদী বেল্ট ছিল। এই ভূপেন্দ্র জয় সিং-এর নামে আমরা অনেকদিন ধরেই অনেক ধরনের কমপ্লেন পাচ্ছি। কিন্তু কোনোটাই প্রমাণ করা যায়নি বলে, আর উপরের মহলের সঙ্গেও লোকটার আঁতাত আছে; তাই কিছু করতে পারিনি। এখন হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছি। তাই তো একেবারে ফোর্স নিয়ে যাচ্ছি।’

দরজা ভেঙে ভূপেন্দ্র সিং-এর বাড়িতে ঢোকার সময় পুলিশের আগের কথাবার্তা সম্পূর্ণ অহেতুক মনে হল পঙ্কজের। কেউ একজনও বাধা দিতে এল না। বাড়িটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। এমনকী কোনো চাকরবাকরও নেই।

খুঁজতে খুজতে ওরা লাইব্রেরি ঘরটা খুঁজে পেল। সেই গুপ্ত দরজাটা এখন হাট করে খোলা। যেন আহ্বান জানাচ্ছে বাইরের দর্শককে। পঙ্কজরা নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। একের পর এক অন্যান্য ঘরগুলো দেখতে দেখতে, সবার শেষে মাটির তলায় সেই কাচের বাক্স রাখা ঘরটি তে পৌঁছাল তারা। তবে কাচের বাক্সটা এখন খালি।

ঘরটার একপাশে আরেকটা দরজা। সেটাও খোলা। সেখান থেকে মাকড়সার মতো ঠান্ডা কুয়াশা মেঝে বেয়ে এসে ঢুকছে এই ঘরে। ঘরটায় ঢুকতে যেতেই কীসে যেন ঠোক্কর খেল পুলিশ অফিসার। জিনিসটা হাতে তুলে নিতেই পাশ থেকে পঙ্কজ চেঁচিয়ে ওঠে, ‘স্যার! সোহং-এর ফোন এটা! সোহং… সোহং… কোথায় তুমি?’ বলতে বলতে অফিসারকে ঠেলে সরিয়ে ঘরটায় ঢোকে পঙ্কজ।

পঙ্কজ অন্ধকার ঘরের মধ্যে কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়া মাত্র ফট ফট করে অদৃশ্য বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করে। সারা ঘর আলোকিত হয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে বুকে যেন একটা ঘা খেয়ে থমকে দাঁড়ায় পঙ্কজ।

ততক্ষণে অফিসার সহ অনান্যরাও হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এসেছে ঘরের মধ্যে। একটা সমবেত আতংকের ধ্বনি শোনা যায়।

পঙ্কজের মাথা ঝিম ঝিম করছিল। গা গুলোচ্ছিল ভীষণ। এটা গবেষণাগার নাকি কোনো পিশাচের কারখানা! স্বচ্ছ তরলভরতি কাচের বিশাল বিশাল হাইড্রো সিলিন্ডার। বত্রিশ খানা। প্রত্যেকটার মধ্যে বিকৃত দেহ এক-একটা মৃত মানুষ। ছেলেমেয়ে উভয়েই। প্রচণ্ড ভয়ে তাদের মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে কারোর কারোর। কেউ কেউ দু-হাতে নিজেই নিজের গলা আঁকড়ে ধরেছে। একজন নিজের হাতে নিজের চোখ উপরে নিয়েছে। একজন দাঁত দিয়ে জিব কেটে ফেলেছে। এক পৈশাচিক উন্মাদনার নিদর্শন ধরা আছে কাচের সিলিন্ডারে সিলিন্ডারে। কী ঘটেছে এখানে!

কনস্টেবলগুলো ভীত সন্ত্রস্ত চোখে দেখছিল ঘরটাকে।

একজন ইন্সপেক্টর বলে উঠল, ‘স্যার। শেষের সিলিন্ডারে ভূপেন্দ্র সিং-এর বডি।’

সকলে চমকে উঠল।

পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে পঙ্কজকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ড্রামগুলোর ভিতরের যেসব বডি আছে সেগুলোর মধ্যে কেউ সোহং কিনা।

পঙ্কজ শুকনো মুখে মাথা নাড়ল।

‘স্যার ওদিকে আরেকটা ঘর আছে।’ কাঁপা গলায় অন্য একজন বলে উঠল। ‘কিন্তু, স্যার, ঢুকতে ভয় লাগছে। অন্ধকার। সব কটা পাইপ ওই ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।’

অস্ফুটে একটা গালাগালি দিয়ে পুলিশ অফিসার ছুটে যান। পিছু পিছু পঙ্কজও।

আরেকটা দরজা। আরেকটা ঘর। শেষ ঘর! দরজা খুলতেই সোহং-কে দেখতে পেল পঙ্কজ। একটা যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত কাচের শবাধার। চতুর্দিক থেকে সাপের মতো কিলবিলে পাইপের সমাহার এসে ঢুকেছে শবাধারের মধ্যে।

শবাধারের মধ্যে শুয়ে আছে সোহং। সেই বিছের মতো যন্ত্রটা আঁকড়ে ধরেছে তার শিঁরদাঁড়া। দুটো হুল ঢুকে গেছে ঘাড়ের উপরে মস্তিষ্কের মধ্যে। সোহং শুয়ে আছে। শ্বাসের তালে তালে উঠছে নামছে তার বুক।

পঙ্কজ এগোতে গেলে বাধা দেন পুলিশ অফিসার। বলেন, ‘দাঁড়ান। কোনো যন্ত্রে হাত দেবেন না। ওই কাচের ঢাকনাটা খুললে কিছু ঘটেও যেতে পারে। আমি বিলাসপুরে খবর পাঠিয়েছি। ওরা স্পেশালিস্ট নিয়ে আসছে।’

পঙ্কজ সভয়ে পিছিয়ে আসে।

***

প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। বিলাসপুর থেকে স্পেশালিস্টরা এখনও এসে পৌঁছায়নি। পঙ্কজ সোহং-কে ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। সে বসে আছে গবেষণাগারের ঘরেই। অফিসার সহ আরও কয়েকজন কনস্টেবলও আছে। সকলেই বসে আছে। গাঢ় কুয়াশা পাক খাচ্ছে ঠান্ডা ঘরের মেঝেতে। পাক খাচ্ছে সিলিন্ডারগুলো ঘিরে। বাতাসে ভাসছে এক ধাতব গন্ধ। কোথায় যেন দ্রিমি দ্রিমি বেজে উঠল ঢাকের বোল। সকলে চমকে উঠে তাকাল অফিসারের দিকে।

সোহং-এর ফোনটা খুলে ফেলেছেন অফিসার। চালিয়েছেন শেষ রেকর্ডিংটা। তখনও রেকর্ড হয়ে চলছিল।

স্তোত্র উচ্চারণের মতো গম গমে স্বরে ভরে ওঠে গবেষণাগার। ফোনের মধ্যে থেকে অদ্ভুত সুরে ভূপেন্দ্র জয় সিং বলে চলেছে,

‘ওরা ‘ধী’। আমাদের ঈশ্বর ‘ধী’। অবশ্য ঈশ্বর বলছি কাকে? ওরাই এক এবং একমাত্র। আমরা তুচ্ছ পার্থিব জড় পদার্থ মাত্র। সোহং, ভূপেন্দ্র… শুধুমাত্র এক একটা ঘরের নাম। সেল নম্বর। এই পার্থিব প্রকৃতিতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের মস্তিষ্কে এই অতি প্রাকৃতিক কল্পনা শক্তির আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এই কাজ করেছিল বি-ধী। ধী-কে আটকে রাখার উদ্দেশ্যে। ‘ধী’ মহামাত্রিক সত্তা। সেই অতিমাত্রাকে কীভাবে সামান্য পার্থিব চতুঃমাত্রার মাঝে ঢোকানো সম্ভব! তখন তৈরি হয়েছিল অন্তঃকরণ। অতিমাত্রার প্রতিফলন ঘটে অন্তঃকরণে। সেই জন্যেই মানুষের চার মাত্রিক জীব হয়েও তার কল্পনাশক্তি অসীম অতিমাত্রিক। অন্তঃকরণ। সবথেকে শক্তিশালী এক কারাগার।

কোনো মানুষকে ভিসুয়াল হেলমেট পরিয়ে ট্রেড মিলে হাঁটানোর মতো। মনে হবে দিব্যি গ্রামের রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছি। দু-পাশে সবুজে সবুজ ধানখেত, প্রজাপতি উড়ছে, পাখি ডাকছে, বাতাস বইছে মৃদু মন্দ। আসলে হয়তো মানুষটা হাঁটছে একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে। হয়তো তার পাশেই হেঁটে চলেছে তার বাবা, ভাই, বোন, মা… কিন্তু মানুষটা তা জানে না। জানবেও না কোনোদিন।

এইভাবেই প্রতি ‘ধী’ ডুবে থাকেন নিজের জগতে। আসলে তাঁকে আবদ্ধ রাখা হয় দেহখাঁচায়। তাদের ঘিরে থাকে অন্তঃকরণের আয়না মহল। তার পাশেই থাকে আরেকটা দেহ খাঁচা, আরেক ‘ধী’; কিন্তু তারা কখনোই খুঁজে পায় না একে অপরকে। আয়না মহল আটকে দেয় তাদের।

এক-একটা মানুষ, এক-একটা কারাগার। ভিতরে ঘুমিয়ে আছেন ঈশ্বর—‘ধী’। মানুষের মৃত্যু হলেও মুক্তি নেই তাঁদের। লহমারও ভগ্নাংশে এক মৃত শরীর থেকে অন্য সদ্যোজাত শরীরে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় তাঁরা। জন্মের পর জন্ম চলেছে সাধনা। ভাঙা যায়নি এই দেহখাঁচা আর পূর্ণজন্মের চক্র। একাকী পারা যায়নি, অনেকে একত্রেও পারেনি। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে এই কোটি কোটি দেহখাঁচাকে, অন্তঃকরণকে একত্রে ধ্বংস করা।’

ভূপেন্দ্র সিং-এর প্রলাপ শুনতে শুনতে পঙ্কজের রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছিল। এ কী ভয়ংকর পাগল! এই লোকটা চাইছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একসঙ্গে মেরে ফেলতে! মানুষকে মেরে ঈশ্বরকে মুক্তি দেবে! কিন্তু একি! পঙ্কজের মধ্যে একি দ্বিবিরোধী অনুভূতি একত্রে খেলা করছে। ধমনীতে ধমনীতে এক পরম উত্তেজনায় নাচছে রক্ত। বুকের মধ্যে কল কল উচ্ছল ধারায় বয়ে চলছে শোণিত স্রোত। এক পরম আকাঙ্ক্ষায় প্রতিটি রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠছে।

শুধু তো পঙ্কজ একা নয়। ঘরের সবার মুখেই কেমন এক অমোঘ প্রতিচ্ছবি। কেমন যেন এক অমানবিক হিংস্রতা খেলা করছে সকলের চোখে মুখে! কোথায় যেন বাজছে সেই দ্রিমি দ্রিমি ঢাকের বোল। যুগযুগান্ত ধরে কারা যেন বিকারগ্রস্তের মতো করে চলেছে স্তোত্রপাঠ। নরবলি দিতে দিতে কারা যেন উন্মাদের মতো নেচে চলেছে। কারা যেন আয়না মহলে ঘুরে ঘুরে হয়ে উঠেছে ক্লান্ত, বিদ্রোহী, হিংস্র। এখুনি তারা প্রতিটি কারাগারকে ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে আসবে মহাজগতে। আটশো কোটি কারাগার। প্রতি নিয়ত বেড়েই চলেছে। বেড়েই চলেছে বন্দিদের সংখ্যা। এবার তারা মুক্তি চায়। পৃথিবীর চার মাত্রার বন্ধন খুলে ভেসে যাবে তারা মহামাত্রার স্রোতে।

পঙ্কজ দেখল, একজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে খুলে ফেলছে কাচের শবাগারের পাল্লাটা। ঠান্ডা বাতাস ছুঁয়ে গেল সোহং-এর শরীরটাকে। সঙ্গে সঙ্গে সোহং-এর গোটা দেহটা অসম্ভব এক ভয়ে শিউরে উঠল।

পঙ্কজ দেখল, সোহং-এর দেহ দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। কেউ যেন শুষে নিচ্ছে জীবনীশক্তি। চোখের সামনে যুবতী নারীর ফরসা নরম সুন্দর চামড়া কুঁচকে গুটিয়ে কালচে বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। গলে গলে যাচ্ছে মাংস মজ্জা। চোখ শুকিয়ে গর্তে ঢুকে গেল। ঠোঁটের মাংস গুটিয়ে বেরিয়ে এল বিকট দর্শনা। কয়েক মুহূর্তেই শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেল দেহটা।

চোখের সামনের ওই বিভৎস দৃশ্য দেখে ঘোর কেটে গেছে সকলের। একজন কনস্টেবল ভয়ার্ত কণ্ঠে বিকট চেঁচিয়ে উঠল, ‘হায় রাম! স্যার!’

পঙ্কজ চমকে উঠে তাকাল অফিসারে দিকে। মুখে চরম আতংকের প্রতিচ্ছবি নিয়ে ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে অফিসার। গুটিয়ে যাচ্ছে চামড়া… গলে যাচ্ছে মাংস মজ্জা… ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে আসছে দাঁত…

বিকট রক্তজল করা চিৎকারের পর চিৎকার ছড়িয়ে পড়ছিল বদ্ধ ঘরটায়।

প্রচণ্ড ত্রাসে ছুটতে ছুটতে পঙ্কজ ছিটকে বেরিয়ে এল আন্ডারগ্রাউন্ড ঘরগুলো থেকে। বাড়ির চারপাশে ভিড় জমিয়েছে অকালতারা গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ। তাদের কাছে পৌঁছানর আগেই পঙ্কজ অনুভব করল কে যেন তার সমস্ত জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছে।

তখনও সেই গবেষণাগারের হিমশীতল বদ্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে ভূপেন্দ্র সিং-এর গম গমে স্বর।

‘সাধনার শেষে আমরা পেয়েছি সেই চাবিকাঠি, সেই হলাহল, সেই অনুভূতি। যার তরঙ্গমাত্রও ভেঙে ফেলবে আয়না মহল। ধ্বংস করে দেবে সমস্ত অন্তঃকরণ। বিনষ্ট করে দেবে সকল খাঁচা। জল নয়, বায়ু নয়, খাদ্য নয়; শুধুমাত্র অনুভূতির মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে এক মনোজগৎ থেকে অন্য মনের মধ্যে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে। সাধনার শেষ পর্যায় আগত। অবশেষে তৈরি হয়েছে সেই মহান অমৃত। আর সামান্য কিছু পথ মাত্র বাকি। সোহং, তোমার দেহখাঁচাকেই আধার করে তৈরি হবে চাবিকাঠি। তুমিই মুক্তি দেবে সকলকে… এসো সোহং… আমার সঙ্গে এসো… ‘

ভয়ের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছিল সারা পৃথিবী জুড়ে। কোটি কোটি দেহ নিমেষের মধ্যে পরিণত হচ্ছিল বিকৃত কংকালে।

সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শোনা যাচ্ছিল এক বিকট মরণান্তিক চিৎকার।

‘আঁ—আঁ—আঁ’

Tags: অঙ্কিতা, নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা