অপার্থিব মেধার সন্ধানে – পর্ব ৮

লেখক: সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী

শিল্পী: ইন্টারনেট

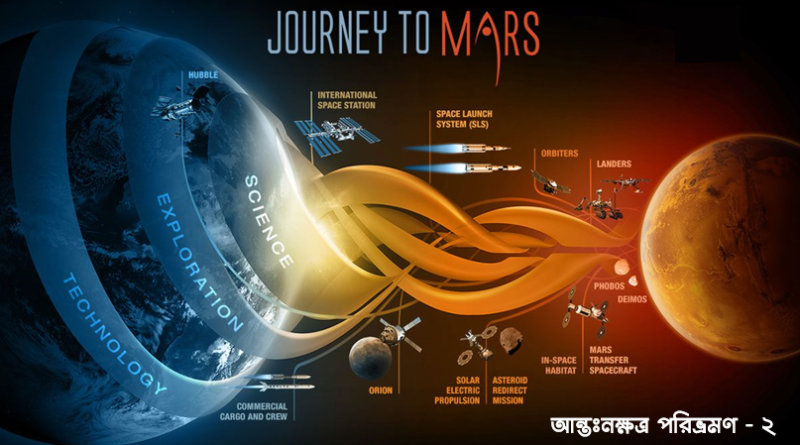

আন্তঃনক্ষত্র পরিভ্রমণ – ২

সাধারণত ইদানিং রবিবার দুপুরের আগেই প্রফেসর মহাকাশ ভট্টের বাড়ি যাই। এই রবিবার স্যার ফোনে সন্ধের পরে আসতে বললেন। স্যারের পরিচিত ফিলাডেলফিয়ার একটি বাঙালি পরিবার সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে—দেখা করতে আসবে। সন্ধে সাতটা নাগাদ স্যারের বাড়ি এলাম। স্টাডিরুমেই যথারীতি বসা হল।

স্যার বললেন, “হ্যাঁ, আগের দিন যেটা বলছিলাম—আন্তঃনক্ষত্র পরিভ্রমণ তো দূরের কথা, আপাতত আন্তঃগ্রহ পরিভ্রমণেও, মহাকাশে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষকে যদি সুদীর্ঘকাল কাটাতে হয়, তবে তার শরীর ও মনে কী কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা আগে থেকে জানা দরকার ও সেই অনুসারে নভোচরদের শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সুদক্ষ করে তুলতে হবে ও বিবিধ প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং সেটা যে খুব সহজ কাজ নয় বলাই বাহুল্য।”

আমি বললাম, “স্যার, প্রথম মহাকাশযাত্রী হিসেবে আমরা মেজর ইউরি গ্যাগারিনকে জানি যাকে ১৯৬১ সালে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি একশো আট মিনিটের মতন মহাকাশে ছিলেন ও পৃথিবীকে একবারের মতন প্রদক্ষিণ করেন। কিন্তু তারও আগে লাইকা নামে এক কুকুরকে পাঠান হয়েছিল কিন্তু সে বাঁচেনি। তা হলে লাইকাকেই প্রথম মহাকাশে পাঠান প্রাণী বলে ধরা যেতে পারে?”

স্যার – “মহাকাশে প্রথম পাঠান প্রাণী বলতে গেলে কয়েকটা সাধারণ মাছি। অ্যামেরিকার নিউ মেক্সিকো থেকে ১৯৪৭ সালে রকেটে করে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। প্রায় ১০৯ কিলোমিটার উচ্চতায় যাবার পর মাছিসহ ক্যাপস্যুল প্যারাস্যুটের সাহায্যে নামান হয়। মাছিগুলো সবই জীবন্ত ছিল। জীবদেহে মহাজাগতিক বিকিরণের বিক্রিয়ার পরিণাম লক্ষ্য করা ছিল উদ্দেশ্য। এর পরে বাঁদর, কুকুর, খরগোশ, কাঠবেড়ালি মহাকাশে পাঠান হয়েছে। তবে লাইকা প্রথম যাকে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠান হয়েছিল। মেজর গ্যাগারিনকেও শারীরিক মানসিক অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর পাঠানো হয়েছিল।

মহাকাশভ্রমণ চর্চ্চার বিষয়কে বলা হয় অ্যাস্ট্রোনটিকস বা কসমোনটিকস। এর সঙ্গে বায়োলজির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়ছে নতুন বিষয় বায়োঅ্যাস্ট্রোনটিকস। এই নতুন বিষয়ের উদ্দেশ্য হল মহাকাশভ্রমণকালে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত, আচরণগত ও চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের এবং মহাকাশযানে নভচরদের বাসযোগ্য পরিবেশ, জীবনধারণ ও জীবনরক্ষাকারী পদ্ধতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের গবেষণা ও অধ্যয়ন করা।

যে কোনও যানবাহনের ভ্রমণেই দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে। যানবাহনের গতি বেশি হলে ঝুঁকির মাত্রাও বাড়ে। তাই দ্রুতগতি যানে যতটা সম্ভব যাত্রীসুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। দেখবে যত মোটর দুর্ঘটনা হয়, তুলনামূলকভাবে রেল দুর্ঘটনা কম হয়, এরোপ্লেনের দুর্ঘটনা আরও কম। মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে যাত্রী সুরক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর অভিযানকালে সে রকম কোনও দুর্ঘটনা হলে যাত্রীরা যে কেউ জীবিত থাকবে না—সে বিষয় নিশ্চিত। ১৯৬৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সয়ুজ ১ একটি অসফল অভিযানের পর পৃথিবীতে ফেরার সময়ে প্যারাসুট ঠিক মতন না খোলায় মাটিতে আছড়ে পড়ে। ফলে নভোচর ভ্লাদিমির কোমারভের মৃত্যু হয়। এর পর থেকে আজ অবধি উনিশ জন মহাকাশ যাত্রীর অভিযানকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে অ্যামেরিকার চ্যালেঞ্জার ও কলাম্বিয়া স্পেসশাটলের দুর্ঘটনায় সাতজন করে মোট চোদ্দোজন নভোচর মৃত্যুমুখে পতিত হন—যাঁদের মধ্যে আমাদের প্রথম ভারতীয় মহিলা মহাকাশচারি কল্পনা চাওলা ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণকালে ও পরীক্ষামূলক উড়ানের সময়ে দুর্ঘটনায় আরও তেরোজন নভোচরের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের পরীক্ষানিরীক্ষার কালে ছোটখাটো ও মাঝারি ধরণের দুর্ঘটনায় প্রাণহানি না ঘটলেও অল্পবিস্তর আহত অনেকেই হয়েছেন।

তাই মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে অভিযাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয় ও এ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে। নাসার এ পর্যন্ত একশো বত্রিশটি মনুষ্য-চালিত অভিযানের মধ্যে দুটি মাত্র প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটেছে। সে রকম রাশিয়ার একশটি অভিযানের মধ্যে দুটি ছিল প্রাণঘাতী এবং তাদের গত চল্লিশ বছরে কোনও সেরকম প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবুও দুর্ঘটনা একদম হবে না এ কথা জোর দিয়ে কেউ কখনও বলতে পারবে না। আর এ কথাও সত্যি যে পৃথিবীতে যে কোনও অভিযানের চেয়ে মহাকাশ অভিযানের ঝুঁকি অনেক অনেক বেশি।”

ইতিমধ্যে ধরণীদা টেবিলে দু’কাপ কফি আর একটা প্লেট ভর্তি এগ পকোড়া রেখে গেল। খেতে খেতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন স্যার, মহাকাশে তো একসঙ্গে অনেক অভিযান হচ্ছে না যে ধাক্কাধাক্কি লাগবে। আর সেখানে বাধাবিপত্তিও তো তেমন নেই”।

স্যার – “না অনেক অভিযান একসঙ্গে হচ্ছে না ঠিকই। তবে বাধাবিপত্তি নেই তা’ নয় – বরং বেশ ভালো রকমই আছে। বলছি তোমায় সে কথা। মহাকাশ অভিযানে যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকে। তা ছাড়াও প্রশিক্ষণ কালে শারীরিক ও মানসিকভাবে একশো ভাগ সক্ষম এরকম নভোচরদেরই নির্বাচন করা হয়। তবুও গবেষণায় দেখা গেছে অভিযানকালে বিশেষত দীর্ঘকালের যাত্রায় মহাকাশযাত্রীদের প্রধানত পাঁচটি বিপত্তির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রথম বিপত্তি স্পেস র্যাডিয়েশন বা মহাকাশের বিকিরণ—

এই বিকিরণ চোখে দেখা যায় না। সাধারণভাবে র্যাডিয়েশন বা বিকিরণ বলতে আমরা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গরূপে শক্তির নির্গমনকে বুঝি। রেডিয়ো তরঙ্গ থেকে শুরু করে মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রা রে, আলোক তরঙ্গ, এক্স-রে, গামা রে পর্যন্ত এর বিস্তার। আমাদের পৃথিবীতে এই বিকিরণ আমরা সদা সর্বদা পেয়ে থাকি। যেহেতু পদার্থের কণারও তরঙ্গসত্ত্বা আছে তাই উচ্চ শক্তিসম্পন্ন দ্রুত চলমান অতিপারমাণবিক কণা বা আয়নিত কণাকেও বিকিরণ বলা হয়। সাধারণত এই বিকিরণ মহাকাশের বিকিরণ বলেই পরিচিত।

মহাকাশের বিকিরণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এই বিকিরণের প্রভাব শরীরে বিভিন্ন কোষের ক্ষতিসাধন করে, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন প্রাণহানিকর রোগের সৃষ্টি করে, হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে কার্ডিওভাসকুলার রোগের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রজনন সিস্টেমে এ বিকিরণের প্রভাবে মিউটেশনের ফলে ত্রুটিযুক্ত কোষের সৃষ্টি হয় যা পরবর্তী প্রজন্মকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু সুখের কথা হল এই মহাকাশের বিকিরণ পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগেই পৃথিবীকে বেস্টন করে যে চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে যার নাম ভ্যান অ্যালেন বেল্ট, তাতে প্রায় সবই আটকা পড়ে যায়। না হলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকত কি না সন্দেহ।

এই বিকিরণ তিন ধরণের বিকিরণের সমন্বয়। এক—যে পদার্থ কণারা ভ্যান অ্যালেন বেল্টে আটকা পড়ে, দুই—যে সকল কণা সৌরশিখা ও সৌরঝড়ের সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে নির্গত হয় ও তিন—মহাজাগতিক রশ্মিকণা যা সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে আসা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রোটন ও ভারি আয়ন যা কসমিক রে নামে অধিক পরিচিত। মহাকাশের বিকিরণের হাত থেকে আমরা পৃথিবীতে কতকটা সুরক্ষিত হলেও, লো আর্থ কক্ষপথের ওপারে মহাকাশযাত্রীরা আর কিন্তু এর হাত থেকে মুক্ত নন। এর ফলে তাঁদের যে সকল রোগের স্বীকার হবার সম্ভাবনা থাকে তা’ হল ক্যানসার, কেন্দ্রীয় নার্ভ সিস্টেমের ক্ষতি, সঠিক চিন্তাভাবনা করে কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস, হঠাৎ আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন, অবক্ষয়-জনিত রোগ, চোখে বিকিরণ-জনিত ছানি ইত্যাদি। নাসা জৈবিক সিস্টেমের ওপর বিবিধ বিকিরণের প্রভাব নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছে। আমাদের স্পেস স্টেশন যেখানে মহাকাশচারীরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস থাকেন, পৃথিবীর প্রতিরক্ষামূলক চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে থাকলেও তাঁদের পৃথিবীর তুলনায় দশ গুণ বেশি বিকিরণের সম্মুখীন হতে হয়। আর গভীর মহাকাশে গেলে এই বিকিরণের প্রভাব যে বহুগুণ বেড়ে যাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং এই বিপত্তি থেকে কিছুটা সুরাহা পেতে গেলে মহাকাশযানের গঠনে ধাতব ঢালসহ যথেষ্ট সুরক্ষা কবচ সিস্টেম রাখতে হবে। ডোসিমেট্রির সাহায্যে যাত্রীদের শরীরে কতটা বিকিরণ প্রবেশ করছে তা’ নিয়মিত মেপে দেখতে হবে ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় বিপত্তি বিচ্ছিন্নতা ও বন্দীদশা—

এ কথা ঠিক যে স্পেস স্টেশনে যে সব নভচররা গেছেন তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশেষভাবে উপযুক্ত। ছয় মাস করে থাকতে হলেও তাঁরা প্রায়ই তাঁদের পছন্দ মতন খাবারদাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জোগান পৃথিবী থেকে নিয়মিত পেয়ে থাকেন। তাঁরা জানেন যে তেমন কোনও অবস্থা ঘটলে তাঁরা সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু নাসার চিন্তা সেই সব মহাকাশ অভিযাত্রীদের নিয়ে যাঁরা মঙ্গল গ্রহে অভিযান করবেন। এটা নিঃসন্দেহ যে মঙ্গলের অভিযাত্রীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে যথেষ্ট ঝাড়াই বাছাই করে নির্বাচন করা হবে। তবুও নাসার চিন্তা এই কারণে যে এই অভিযাত্রীদের আগেকার মহাকাশচারীদের তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হবে অনেক বেশি দীর্ঘসময় ধরে, যা প্রায় আড়াই-তিন বছরের মতন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অভিযাত্রীদের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা ও স্পেসক্র্যাফটের ছোট যায়গার ভেতর জনাকয়েক মিলে গাদাগাদি করে দীর্ঘদিন ধরে বন্দীদশায় থাকার অভিজ্ঞতা যে খুব সুখকর হবে না—সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। আর এর ফলে তাঁরা যে ধরণের মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন তা হল মেজাজ, চিন্তাধারা, চেতনা, অনুভূতি, মনোবল, আন্তঃব্যক্তিক মিথষ্ক্রিয়া ইত্যাদির পরিবর্তন। এ ছাড়া ঘুমের সমস্যা হবে। আমাদের শরীরে এক জৈবিক ঘড়ি আছে যা প্রতিদিন এক চব্বিশ ঘণ্টার চক্রের মতন আমাদের শারীরিক, মানসিকও স্বভাবগত পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে যাকে বলে সার্কাডিয়ান ছন্দ। আমাদের রাত্রের নিদ্রা ও দিনের জাগরণ আলো-অন্ধকার জনিত সার্কাডিয়ান ছন্দ। মঙ্গলগ্রহে প্রতিদিন অতিরিক্ত একচল্লিশ মিনিটের কারণে এই ছন্দের পতন ঘটবে ও ঘুমের সমস্যা দেখা দেবে। শরীর সঠিক বিশ্রাম না করলে কাজেরও ব্যাঘাত ঘটবে। এর ওপরে ভারী কাজের চাপ, একঘেঁয়েমি, ক্লান্তি, হতাশা, টাটকা খাবারের অভাব ও পুষ্টির ঘাটতি ব্যবহার ও আচরণগত সমস্যার সৃষ্টি করবে। তার ফলে সদস্যদের নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও পৃথিবী থেকে দূরত্বের কারণে যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা মিশনের সাফল্যের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। মহাকাশ অভিযানের মনোবিজ্ঞানের গবেষকরা এইসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন কীভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায়।

সাধারণত সম্ভাব্য মহাকাশচারীদের দীর্ঘ মহাকাশযাত্রার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম করে তোলার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাঁদের মধ্য থেকে অনেক বিবেচনা করে নভচরদের বেছে নেওয়া হয়। তবুও দেখা গেছে যে, নভচরদের নানাবিধ মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয় যা কোনও কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিসাধন করে ও আচরণগত কিছু সমস্যা দেখা দেয়। প্রশিক্ষণকাল থেকে শুরু করে অভিযানকাল পর্যন্ত বেশ দীর্ঘকাল তাঁদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কঠোর নিয়মকানুন ও পরিশ্রমের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। অভিযানকালে তাঁদের গবেষণামূলক নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা, স্পেসক্র্যাফট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রায় সদা সর্ব্বদা খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। যেহেতু তাঁরা একটি অত্যন্ত দ্রুতগতি যানের ভেতর অবস্থান করেন, তাই এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট মননিবেশ করতে হয় ও তটস্থ থাকতে হয় কারণ সামান্য ভুলত্রুটিও হয়তো মারাত্মক প্রাণঘাতী দুর্ঘটনায় পরিণত হতে পারে। ফলে স্বভাবতই তাঁদের ভালোরকম মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়। তার ওপরে স্পেসক্র্যাফটের খুবই স্বল্প পরিসরে পৃথিবীর তুলনায় এক ভিন্ন পরিবেশে কয়েকজন মিলে দিনের পর দিন থাকাও খুব কষ্টদায়ক—কতকটা যেন সশ্রম কারাদণ্ডের মতন। যাঁরা কক্ষপথ পরিক্রমায় গেছেন বা চাঁদে গেছেন, তাঁরা অল্প কয়েকদিনের জন্য গেছেন তাই তাঁদের ক্ষেত্রে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। যে সব নভচর স্পেস স্টেশনে যাচ্ছেন তাঁদের কম করে ছয় মাস থাকতে হয়। তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে এলে পর তাঁদের শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। নভচরদের এবং পৃথিবী থেকে যাঁরা মিশন পরিচালনা করে থাকেন—তাঁদের নিয়ে যুগ্মভাবে বিভিন্ন সমীক্ষা করে দেখা গেছে নভচরদের মধ্যে আচার-আচরণগত বেশ কিছু সমস্যার তৈরি হয় বিশেষত মিশন পরিচালনায় যুক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ব্যবহারে। অ্যামেরিকার স্কট কেলি প্রায় এক বছর স্পেস স্টেশনে কাটিয়ে গত এপ্রিল মাসে ফিরে এসেছেন। স্কট ও তাঁর যমজ ভাইয়ের মার্কের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী তফাত লক্ষ করা গেছে যেমন ক্রোমোসম-এর শেষে যে রক্ষাকারি টুপির মতন থাকে যাকে বলে টেলোমিয়ার্স—তার পরিবর্তনে ও উভয়ের মানসিক চেতনা, ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে।

তৃতীয় বিপত্তি পৃথিবী থেকে দূরত্ব—

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩৮৪৪০০ কিলোমিটার। কক্ষপথে পৃথিবী ও মঙ্গলের পরিভ্রমণকালে পারস্পরিক দূরত্ব পাঁচ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ কিলোমিটার থেকে চল্লিশ কোটি দশ লক্ষ কিলোমিটার—গড় দূরত্ব বাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কিলোমিটার অর্থাৎ চাঁদের দূরত্বের থেকে প্রায় পাঁচশো পঁচাশি গুণ বেশি। আমি যখন বাইরে থাকি তখন তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় লক্ষ করেছ যে অনেক সময়ে কথাগুলো কীরকম কেটে কেটে কয়েক সেকেন্ড দেরিতে আসে। সে রকম পৃথিবী থেকে মঙ্গলের যোগাযোগে একপথেই প্রায় কুড়ি মিনিট সময় লেগে যাবে—তার মানে প্রশ্ন গিয়ে উত্তর আসতে চল্লিশ মিনিট। এখন যদি কোনওকারণে কোনওরকম সঙ্কটজনক পরিস্থিত দেখা দেয় যার জন্য পৃথিবীতে যাঁরা মিশন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন তাঁদের সাহায্য ও নির্দেশের আশু প্রয়োজন না হলে কোনও বড় রকম বিপদ ঘটে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে অভিযাত্রীদের নিজেদেরই সব কিছু করে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আবার কেউ যদি সেরকম কোনও পীড়িত হয়ে পড়ে তা হলে তাঁর চিকিৎসাও করতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের একাধারে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, পাইলট সবই হতে হবে। অভিযাত্রীদের অন্তত তিন বছরের মতন খাবারদাবার, ওষুধপত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য দ্রব্যাদি নিয়ে যেতে হবে। নাসা এ কারনে এতদিন ধরে সংরক্ষণ করা খাবারের পুষ্টি যাতে থাকে, ওষুধের মেয়াদ যাতে থাকে এ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে।

চতুর্থ বিপত্তি মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের প্রভাব—

মঙ্গল অভিযানে অভিযাত্রীদের তিন ধরণের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের প্রভাবে পড়তে হবে। প্রায় দু’বছরের মতন থাকতে হবে আর কাজ করতে হবে মঙ্গলের অভিকর্ষের আওতায় যা পৃথিবীর অভিকর্ষের আট ভাগের তিন ভাগ, পৃথিবী থেকে মঙ্গলে যাতায়াতের সময়ে ছয় মাস করে ওজনহীন অবস্থায় থাকা আর আবার যখন ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে আসবে তখন পৃথিবীর অভিকর্ষের সঙ্গে যার সঙ্গে সে জন্মাবধি অভ্যস্ত, তার সঙ্গে তাঁদের দেহকে নতুনভাবে খাপ খাওয়াতে হবে। দেখা গেছে যে অভিকর্ষের এই পরিবর্তন মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। দশ বারো ঘণ্টার প্লেন জার্নি বা চব্বিশ ঘণ্টার ট্রেন জার্নি করলেই কীরকম অনেকের শরীর খারাপ লাগে। আর এ তো বহুগুণ বেশি গতিসম্পন্ন সুদীর্ঘ যাত্রা—এতে অভিযাত্রীদের গতিজনিত অসুস্থতা কীরকম বা কতটা হবে এখনও জানা নেই। নাসার গবেষণায় জানা গেছে অভিকর্ষহীন অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে হাড়ে ক্যালসিয়ামের ক্ষয় ও অস্টিওপোরোসিস, পেশীশক্তির ক্ষয়, সহনশীলতার হ্রাস, কার্ডিওভ্যাস্কুলার সিস্টেমের সমস্যা, রক্ত ও অন্যান্য তরলের গতি শরীরের নীচের দিকে না হয়ে ওপরের দিকে হওয়ায় চোখের ওপর চাপ পড়ে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ইত্যাদি নানাবিধ রোগের উদ্ভব হতে পারে। কীভাবে এ সব সমস্যার সমাধান করা যায় তাই নিয়ে নাসা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

পঞ্চম বিপত্তি বদ্ধ ও প্রতিকূল পরিবেশ—

স্পেসক্র্যাফটের স্বল্প পরিসরের বদ্ধ পরিবেশে দীর্ঘকাল দিন যাপন অভিযাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। বিভিন্ন ধরণের জীবানু পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। মানুষের শরীরে যে সকল অনুজীব স্বাভাবিকভাবে থাকে – তারা সহজের একের শরীর থেকে অপরের শরীরে অনুপ্রবেশ করতে পারে। স্ট্রেস হরমোনের হেরফের, শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ঘটতে পারে। ফলে অভিযাত্রীরা অ্যালার্জি ও নানাবিধ রোগের শিকার হতে পারেন। তাজা বাতাসতো আর পাবে না—একই বাতাসকে পুনঃব্যবহার করতে হবে—তার ওপর তাপমাত্রা, বাতাসের চাপ, আলো ইত্যাদি সব সময়ে সঠিক মাত্রায় রাখতে হবে যাতে অভিযাত্রীরা সাচ্ছ্যন্দ অনুভব করতে পারেন না হলে কাজকর্মেও তার প্রভাব পড়বে। তাই প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের নজর দিয়ে সেই অনুযায়ী গবেষণা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তাই আন্তঃনক্ষত্র অভিযানের কথা এখন একদম ভুলে যাও—আগে দেখি আমরা মঙ্গল অবধি নির্বিঘ্নে অভিযান করতে পারি কি না। যদিও ২০৩৩ নাগাদ মঙ্গলে মানুষের অভিযান হতে পারে বলে নাসা আশা করছে কিন্তু অন্য অনেক বিশেষজ্ঞের তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মানুষ বাদ দিয়ে মঙ্গলে অভিযান তো আগেও হয়েছে – আরও হতেই পারে। কিন্তু মঙ্গলে মানুষ পাঠাতে গেলে বৈজ্ঞানিকদের তাকে শতকরা একশো ভাগ সুরক্ষা ও সাচ্ছ্যন্দ দিয়ে পাঠাতে হবে—তাকে জেনেশুনে শহিদ করার অধিকার তাঁদের নেই।

আমি বললাম, “কিন্তু স্যার আমি অনেক কল্পবিজ্ঞানের গল্পে ও কিছু কিছু পপুলার সায়েন্সের লেখায় পড়েছি যে এ রকম আন্তঃনক্ষত্র অভিযানে মানুষকে যদি অতি ঠান্ডায় শীতঘুম পাড়িয়ে রেখে দেওয়া যায় আর এ অবস্থায় মানবদেহের মেটাবোলিসমের হারও নাকি অনেক কমে যায় ও তার শরীরে যথেষ্ট শক্তি সংরক্ষিত হয়। ফলে তাকে অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় গ্রহান্তরে সুদীর্ঘ যাত্রা জন্য। আবার নির্দিষ্ট কাল পরে তাকে শীতঘুম থেকে তুলে আবার কাজে লাগান হয়। সত্যি এটা কি সম্ভব?”

স্যার বললেন, “দেখো এই হাইবারনেশন বা শীতঘুম বিষয়টি কোনও কোনও জীবদেহের বৈশিষ্ট্য এ কথা ঠিক। সাপ, ব্যাং, রোডেন্ট বা ইঁদুর জাতীয় অনেক প্রাণীর এ রকম শীতঘুম দেখা যায়। যেমন ধর উত্তর অ্যামেরিকা অঞ্চলে উডফ্রগ বলে এক ধরনের ব্যাং দেখা যায় যারা শীতের সময়ে বলতে গেলে জমে বরফ হয়ে যায়। কিন্তু কখনও মারা যায় না। প্রতি শীতে এই উডফ্রগেরা গভীর শীতঘুমে চলে যায়, এদের শ্বাসক্রিয়া ও হৃৎস্পন্দন বলতে গেলে প্রায় থেমে যায় এবং শরীরের প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ জল ধীরে ধীরে বরফে পরিণত হয়। আবার বসন্ত এলে বরফ গলে গেলে তারা লাফিয়ে চলে খাবারের সন্ধানে ছোটে। কিন্তু মানুষের এ হেন অবস্থা হলে মৃত্যু অনিবার্য। হিমালয় অভিযানে যে সকল অভিযাত্রী তুষার চাপা পড়েন তাঁদের মৃত্যুই হয়। অনেক সময়ে অতিরিক্ত ঠান্ডায় হাত পায়ের আঙুল, নাকের ডগা, কান বা গালের চামড়া ও তার নীচের টিস্যু জমে অসাড় হয়ে যায় যাকে আমরা ফ্রস্টবাইট বলি। বর্তমানে যে বিষয় এই জমাট ঠান্ডায় জীবদেহের অভ্যন্তরে কী ক্রিয়াপ্রক্রিয়া হয়—তা নিয়ে চর্চা করে তার নাম ক্রায়োবায়োলজি।

আলাস্কার আর্কটিক অঞ্চলের কাঠবিড়ালিদের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে শীতঘুমের সময়ে এদের শরীরের তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে শূন্য থেকে আরো দু’ ডিগ্রি নেমে যায়। পনেরো সেকেন্ডে একবার করে হৃৎস্পন্দন হয় ও কয়েক মিনিট ধরে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ থাকে। শীতঘুম যাদের বৈশিষ্ট্য এ জাতীয় প্রাণীদের জীবনকালও বেশি।

কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বা সিনেমাতে অতি সহজেই মানুষকে এ রকম দীর্ঘকালব্যাপী শীতঘুমে পাঠানো আর প্রয়োজন মতন জাগানো যায় বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ জাতীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সম্ভাবনা এখনও আমাদের নাগালের মধ্যে আসেনি। চেষ্টা যে বিজ্ঞানীরা করছেন না তা নয়, কিন্তু তেমন কোনও উৎসাহব্যঞ্জক আশার আলো এখনও দেখা যায়নি। তবে ওষুধের সাহায্যে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে কমিয়ে এনে, মেটাবোলিসমের হার কমিয়ে দেহকে অচেতন নিষ্ক্রিয় করা যায় সেটা দেখা গেছে। একে বলে থেরাপিউটিক হাইপোথারমিয়া। এ অবস্থায় মানুষের শরীরকে প্রায় পক্ষকাল অব্ধি জীবিত রাখা যায় সেটা চিকিৎসাবিজ্ঞানে দেখা গেছে।

এ ছাড়া শরীরের কোষ বা টিসু ঠান্ডায় সংরক্ষিত করা যায় আমরা জানি। মানুষের শুক্রাণু, ডিম, ভ্রূণ ইত্যাদি তরল নাইট্রোজেনের পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। নলজাতক শিশু আজ আর পরীক্ষার পর্যায়ে নেই—সুপ্রতিষ্ঠিত বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এ ছাড়াও চিকিৎসাবিজ্ঞানে অস্থিমজ্জা, স্টেমসেল, কর্নিয়া, চামড়া হরবখত ঠান্ডায় সুরক্ষা করা হচ্ছে ও প্রয়োজন মতন আবার ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে একজন আস্ত মানুষকে ওরকম ঠান্ডায় রাখতে গেলে বিপত্তি আছে। দেখ আমাদের শরীরের শতকরা ষাট ভাগই তো জল। এখন ওই ঠান্ডায় জল বরফে পরিণত হলে কোষের অভ্যন্তরের অংশের ও ট্যিসুদের ফাটিয়ে বিশাল ক্ষতিসাধন করবে। এই ক্ষতিকে আটকাতে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রকম পদ্ধতি যেমন অতিদ্রুত শীতলীকরণ, বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রায়োপ্রোটেকট্যান্টস বা ঠান্ডা-প্রতিষেধকের ব্যবহার করে কী করে ট্যিসু, কোষেদের দীর্ঘকাল সুরক্ষা করা যায় তার চেষ্টা করছেন, ঠিক যেমন ভাবে মানুষের মৃতদেহকে বিবিধ রাসায়নিক পদ্ধতিতে সুরক্ষা করা হয়।

সমস্যার শেষ এখানেই নয়। না হয় মানুষকে সফলতার সঙ্গে দীর্ঘ শীতঘুমে পাঠান গেল। এবার একসময়ে তাকে জাগাতে তো হবে। সে সময়ে তাকে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনার সময় একটু হেরফের হলে কোষ ও টিসুর যথেষ্ট ক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা আছে। সে সব সমস্যারও সমাধান করতে হবে। বুঝতেই পারছ কল্পবিজ্ঞানের গল্পে বা সিনেমায় যা সহজ বাস্তব বিজ্ঞানের কাছে অনেক ক্ষেত্রে তা’ খুবই কঠিন। এ ক্ষেত্রে সাফল্য শেষ পর্যন্ত কবে আসবে, কতটা আসবে বা আদৌ আসবে কি না একমাত্র ভবিষ্যৎই বলবে।

কয়েক বছর আগে অ্যামেরিকার জর্জিয়ার এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি স্পেসওয়ার্কস এন্টারপ্রাইজ নাসাকে একটি প্রোজেক্ট রিপোর্ট পেশ করেছিল যেখানে বলা হয়েছে যে বর্তমান প্রযুক্তিতে পৃথিবী থেকে মঙ্গলে যেতে ছয় থেকে নয় মাস লাগবে। অভিযাত্রীদের যদি থেরাপিউটিক হাইপোথারমিয়ার সাহায্যে দেহের তাপমাত্রা প্রায় দশ ডিগ্রী কমিয়ে একরূপ নিষ্ক্রিয় করে রাখা যায় তা হলে তাঁদের শরীরের মেটাবলিসমের হার শতকরা পঞ্চাশ থেকে সত্তর ভাগ কমে যাবে। ফলে তাঁদের খাদ্য ও জলের প্রয়োজনও অনেক কমে যাবে— স্পেসক্র্যাফটকে অপেক্ষাকৃত কম ওজন বইতে হবে ও তাতে শক্তির খরচও কমবে। সুপ্ত অভিযাত্রীদের আলাদা আলাদা ঘুমের ক্যাপসুলের মধ্যে রাখা হবে। স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারের সাহায্যে তাঁদের শরীর পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে আর ইন্ট্রাভেনাস পদ্ধতিতে তাঁদের খাবার দেওয়া হবে। সকলকেই যে এক সঙ্গে ঘুমিয়ে যেতে হবে এমন অর্থ নেই। অভিযাত্রীরা পালা করে কয়েক সপ্তাহ করে ঘুমাবে। যে দল জেগে থাকবে তাঁরা স্পেসক্র্যাফট চালান ও তার রক্ষণাবেক্ষন করবে। নাসা এ সব নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করছে। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিও দূরপাল্লার মহাকাশ ভ্রমণে মানুষের শীতঘুম নিয়ে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে। দেখা যাক জল কতদূর গড়ায়।

আমি, “স্যার, তা হলে যা দেখা যাচ্ছে যে মঙ্গল গ্রহে মানুষের অভিযানই এখন বিজ্ঞানীদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ – আগামী পনেরো-কুড়ি বছরের মধ্যেও তা’ সম্ভব হবে কি না বিজ্ঞানীরা নিজেরাও নিশ্চিত নন। তা’ হলে নাসা একসময়ে বৃহস্পতি গ্রহে মানুষের অভিযানের কথা ভেবেছিল কীভাবে?”

স্যার, “হ্যাঁ এটা ঠিকই—এখন বৃহস্পতি গ্রহ পুরো গ্যাসীয় অবস্থায় আছে—এখানে তো আর মাটিতে অবতরণ করার প্রশ্ন নেই। ২০০৩ সালে নাসার ট্রাউটম্যান ও আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী HOPE (Human Outer Planets Exploration) নামে একটি প্রকল্পের প্রস্তাব পেশ করেছিল যেখানে তাঁরা ২০৪৫ নাগাদ বৃহস্পতির চাঁদ ক্যালিস্টোতে মানুষের অভিযানের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। আপাতত সম্ভব হচ্ছে না বলে ভবিষ্যতে যে সম্ভব হবে না এ কথা বলা ঠিক নয়। আন্তঃনক্ষত্র মনুষ্য-অভিযান যদি সম্ভব নাও হয় সুদূর ভবিষ্যতে আন্তঃগ্রহ অভিযানে মানুষ একদিন মঙ্গলের মাটিতে বা বৃহস্পতির, শনির কোনও চাঁদের মাটিতে পা রাখতে পারবে এটা আশা করা যেতেই পারে”।

আমি – “আর একটা বিষয় আমার জানতে ইচ্ছে করে বুদ্ধিমান ভীনগ্রহী যারা আমাদের মতন বা আমাদের থেকেও উন্নত যদি থেকে থাকে তবে কী ধরণের সংকেত পাঠালে তারা আমাদের অস্তিত্ব বুঝতে পারবে বা কি ধরণের সংকেত পেলে আমরা তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হব?”

স্যার – “এই আন্তঃনক্ষত্র যোগাযোগের জন্য কী ধরণের বার্তা এ পর্যন্ত পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে এ নিয়ে সামনের দিন বলব”।

ধরণীদা খেতে ডাকলেন—ডিনার প্রস্তুত। লুচি, মাংসের কোর্মা আর ফ্রুট ক্রিম।

[ক্রমশঃ]

Tags: অপার্থিব মেধার সন্ধানে, ইন্টারনেট, ধারাবাহিক, পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, প্রবন্ধ, সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী

Pingback: অপার্থিব মেধার সন্ধানে – Eternity