অপার্থিব মেধার সন্ধানে

লেখক: সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী

শিল্পী: ইন্টারনেট

৬ মহাকাশ অভিযান

জুলাই মাসের মাঝামাঝি তৃতীয় রবিবার। মাসচারেক পর প্রফেসর মহাকাশ ভট্ট আমেরিকা থেকে ফিরেছেন দিনকয়েক হল। স্যারের সঙ্গে দেখা হয়নি, তবে ফোনে দু’দিন কথা হয়েছে। মাসদেড়েক থেকে সেপ্টেম্বরের শেষে পুজোর আগেই আবার চলে যাবেন। ফিরতে ফিরতে সেই মার্চ-এপ্রিল। স্যার যখন ছিলেন না— তখন আমি একটা কাজের কাজ করেছি। আমি সেই প্রথম দিন থেকেই স্যার এই অপার্থিব মেধার সন্ধানের বিষয়ে যা বলেছেন— একটা ভয়েস রেকর্ডারে রেকর্ড করে রেখেছিলাম। স্যার যখন বাইরে ছিলেন আমি সেই অবসরে রেকর্ডার চালিয়ে শুনে শুনে সব হুবহু লিখে নিয়েছিলাম। ঠিক করেছি পরে স্যারকে দেখিয়ে নিয়ে স্যারের নামে কোনও জনপ্রিয় বিজ্ঞানের পত্রিকায় ছাপাব। আমি সেই সব লেখা নিয়ে আজ দুপুরে স্যারের বাড়ি এসেছি। স্যার লেখাগুলো একটু উলটে পালটে দেখে নিয়ে বললেন— “ঠিক আছে। পুরোটা শেষ করে নাও— তারপর একবারে দেখে দেব”। ডাইনিং টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। আমি আর স্যার খেতে বসলাম। ভাজা মুগের ডাল, আলু পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ। অবশ্য শেষ পাতে মিষ্টি থাকেই, না হলে স্যারের খাওয়া হয় না। খাওয়ার পর স্যার স্টাডিতে এসে পাইপ ধরিয়ে তাঁর প্রিয় রিক্লাইনারে অর্ধশয়ান হলেন। আমিও পাশের সোফাতে আরাম করে বসলাম— সেন্টার টেবিলে ভয়েস রেকর্ডার অন করে নিয়ে।

স্যার বলতে শুরু করলেন— “আমরা আগের আলোচনায় বলেছিলাম যে উন্নত মেধার প্রাণীদের আমাদের পৃথিবীতে ইতিমধ্যে না আসার কারণ হিসাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা যে চারটি সম্ভাব্য ধারণার কথা বলেছেন তার মধ্যে তিনটি ধারণাই অর্থাৎ The Contemplation Hypothesis, The Self-destruction Hypothesis আর The Zoo Hypothesis ধোপে টিকছে না। বাকি যে প্রথম ধারণা— মহাকাশযানে আন্তঃনক্ষত্র ভ্রমণ সম্ভবপর নয় যা এনরিকো ফের্মিও নিজেও সন্দেহ করেছিলেন— এবারে তা’ নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমাদের মহাকাশ অভিযানের কিছু প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

সোজা ভাষায় ভ্রমণ মানে এক যায়গা থেকে আরেক যায়গায় যাওয়া। আর এই ভ্রমণের তিনটে বৈশিষ্ট্য— কতটা দূর যাব বা দূরত্ব, কত দ্রুত যাব বা গতি আর কী ভাবে যাব বা যানবাহন। স্বাভাবিকভাবেই দূরত্বের ওপর নির্ভর করবে যানবাহন ও তার গতি। মানব সভ্যতার অগ্রগতির মূলে শক্তি ও সময়ের সদ্ব্যবহার অর্থাৎ আগুনের ব্যবহার আর চাকার আবিষ্কার। দ্রুতগতির নেশাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে স্পোর্টস কার থেকে সুপারসনিক জেটের মতন নিত্যনতুন যান আবিষ্কারে। এখন অবধি সবথেকে দ্রুতগতি সম্পন্ন স্পোর্টস কারের সর্ব্বোচ্চ গতি ঘন্টায় প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার আর চালকযুক্ত বিমান নর্থ আমেরিকান এক্স-১৫-র রেকর্ড ঘন্টায় ৭২০০ কিলোমিটার। কিন্তু এগুলো দিয়ে তো আর আন্তঃনক্ষত্র ভ্রমণ হবে না। কারণ এরা কেউই পৃথিবীর প্রবল মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াতে সক্ষম নয়। পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে যেতে গেলে গতি দরকার ঘন্টায় ৪০৩২০ কিলোমিটার যাকে বলা হয় মুক্তিবেগ বা escape velocity। সেটা সম্ভব হয়েছে রকেটের সাহায্যে”।

আমি বললাম— “স্যার, যা জেট প্লেনের পক্ষে সম্ভব হল না তা’ রকেটের পক্ষে সম্ভব হল কী করে? আর এই যে স্পেস শাটল বা আর্টিফিসিয়াল স্যাটেলাইট বা মহাকাশযান যাই বলি— সেগুলোকে কীভাবে সঠিক লক্ষ্যে পাঠান হয়?”

প্রফেসর ভট্ট— “দেখো এরোপ্লেনের আর রকেটের বায়ুগতিবিজ্ঞানের তত্ত্ব এক নয়। পাখির আর প্লেনের ওড়ার তত্ত্ব একই। প্লেন যখন ওড়ে তখন চারটে পরস্পর বিরোধী বল একসঙ্গে কাজ করে— thrust বা ঘাত, drag বা টান, lift বা উত্তোলন আর gravity বা মাধ্যাকর্ষণ। প্লেনের ইঞ্জিন প্লেনকে অতি দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়— আর তার ফলে সামনের বাতাসও দ্রুত প্লেনের ডানার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ডানার গঠন পাখির ডানার অনুকরণেই হয়েছে। ডানার নিম্নতল সমতল কিন্তু ওপরের তল বাঁকা অর্থাৎ সামনের দিক থেকে উঁচু হয়ে পেছনে ক্রমশ নেমে গেছে, যে কারণে বাতাস ডানার ওপর দিয়ে ঝড়ের মতন নীচের দিকে চালিত হয়। ফলে প্লেনের নীচের দিকের বাতাসের চাপ ওপরের দিকের থেকে বেশি হয়, যা প্লেনকে তার সমস্ত ওজনসহ মাধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীতে ঠেলে ওপরে তুলে দেয়। প্লেনের গতি বেশি হলে এই উত্তোলনও বেশি হবে। জেট প্লেনের গতি বেশি হওয়ার জন্য অত উঁচু দিয়ে যেতে পারে। প্লেনের গতি আবার বাধা পায় বিপরীতমুখী বাতাসের টানের জন্য। সাধারণ যাত্রীবাহী প্লেনগুলোর যেমন ধরো বোইং ৭৪৭-এর সর্ব্বোচ্চ গতি হতে পারে ১০০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি। আর জেটের কথা আগেই বলেছি ঘন্টায় ৭২০০ কিলোমিটারের মতন।

অতি উচ্চতায় আবহমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে, আর সে কারণে ইঞ্জিনের জ্বালানির দহন যথেষ্ট হয় না ও তাতে প্লেনের গতি ব্যাহত হয়। তাই অধিকাংশ যাত্রীবাহী প্লেন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩.৭ কিলোমিটার উচ্চতায় সীমাবদ্ধ থাকে। সুপারসনিক কনকর্ড প্লেনের রেকর্ড আছে ১৮.৩ কিলোমিটার। আমেরিকার লকহীড ইউ-২ স্পাই প্লেন যেতে পারে ২১.৩ কিলোমিটার। এখন আমাদের যেতে হবে স্পেস বা মহাকাশে। প্লেন তো আকাশে ওড়ে—মহাকাশে তো যেতে পারে না। তা হলে আকাশ আর মহাকাশের মধ্যে সীমারেখাটা কোথায়? ভূপৃষ্ঠ থেকে এই একশো কিলোমিটার ওপরে একটা কাল্পনিক রেখা আছে যাকে বলা হয় কারম্যান লাইন— যার ওপারে মহাকাশ বা বহির্বিশ্ব। পদার্থবিদ থিওডোর ভন কারম্যানের নামানুসারে এই লাইন— যিনি প্রথম গণনার মাধ্যমে দেখিয়ছিলেন যে ৮৩.৬ কিলোমিটার উচ্চতার পরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এতটাই পাতলা হয়ে যায় যে কোনও রকম বৈমানিক উড়ান সম্ভবপর নয়। এই মহাকাশে যেতে হলে রকেটের সাহায্য নিতে হবে।

এবার রকেটের বিষয়ে আসা যাক। রকেটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছোটবেলা থেকে— দেওয়ালির সময়ে সরু মুখের বোতল থেকে ছাড়া হত, যাকে বলতাম হাউই বাজি। এর আবিষ্কার তো আর আজকে নয়— সেই ৮০০ বছর আগে চীনে। হাউইয়ে কী থাকত? একটা লম্বা কাঠি— মাথার দিকে লাগান একটা কাগজের টিউব, তাতে বারুদ ঠাসা। নলের নীচে পলতে আর ওপর একটা শম্বুক বা কোন। মহাকাশে যে রকেট পাঠান হয় তার প্রাথমিক গঠনও কতকটা এরকমই। রকেট কাজ করে ভরবেগ বিনিময়ের ভিত্তিতে। রকেটে যে মোটর থাকে তার দাহন-প্রকোষ্ঠে জ্বালানি আর জারক পাম্প করে পাঠান হয়। দহনের ফলে যে উত্তপ্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়, তা অতিদ্রুত প্রসারণের ফলে উচ্চচাপে সরু প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রবল বেগে নির্গত হতে থাকে। ফলে যে ঘাতের সৃষ্টি হয় তাতে হাউই নিউটনের তৃতীয় সুত্র অনুসারে সামনের দিকে তীরবেগে এগিয়ে যায়। এরোপ্লেনের গতি আনুভূমিক, কিন্তু রকেটের গতি উল্লম্বভাবে। তাই রকেটের ওপর দুটি বিপরিতধর্মী বল কাজ করে— মাধ্যাকর্ষণ-জনিত ওজন ও বাতাসের টানের সংযোগ আর তাদের বিপরীতে ঘাত। এই ঘাত যত বেশি হবে রকেট, তত দ্রুত উর্দ্ধগতি হবে।

এবার রকেটের গঠনের কথা বলি। সাধারণভাবে আধুনিক রকেটের চারটে ভাগ—

১) স্ট্রাকচার বা অবয়ব যা আমরা বাইরে থেকে দেখছি— একটা লম্বা নলের মতন চেহারা যার মাথার দিকটা শম্বুকের মতন ছুঁচোল তিন কোনা, যাতে বলতে গেলে কোনওরকম বাধা ছাড়াই বাতাস কেটে বেরিয়ে যেতে পারে আর একদম নীচের দিকে ডানার মতন।

২) রকেট তো আসলে বাহক— কিছু বহন করে নিয়ে যায়। রকেটের মাথার শম্বুক অংশকে বলে পে-লোড অর্থাৎ রকেট যা বহন করে নিয়ে যায় যেমন স্যাটেলাইট, স্পেস শাটল বা শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে কোনও বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ।

৩) পে-লোডের পরে থাকে গাইডেন্স বা নিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থা, অর্থাৎ কম্পিউটার, র্যাডার, নানারকম সেন্সর যা রকেটকে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

৪) প্রোপালসন বা পরিচালন ব্যবস্থা, যেমন তরল জ্বালানি, অক্সিডাইজার বা জারক যা রকেটের জ্বালানিকে জ্বলতে সাহায্য করবে, রকেট মোটর, পাম্প, নজল বা সরু মুখের নল যেখান দিয়ে দাহ্য জ্বলন্ত গ্যাস তীব্রবেগে নির্গত হবে। অবশ্য রকেটের গঠনের কথা যত সহজে বললাম তত সহজ নয়— বাস্তবে অত্যন্ত জটিল। কত হাজার রকম যে ছোট-বড় বিবিধ অংশ আছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমরা রকেট বাজিতে কী দেখেছি? পলতে তে আগুন দিলে হুস করে আকাশে উঠে গেল আর জ্বালানি শেষ হতেই মাটিতে আছড়ে পড়ল। এখন মহাকাশে রকেট যে স্যাটেলাইট বা স্পেসশিপ নিয়ে যায় তা তো আর মাটিতে পড়ছে না— তাদেরকে কীভাবে পাঠান হচ্ছে? আবার মহাকাশচারীদেরকেই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে কী করে? এবার সে বিষয়ে বলব কিন্তু তার আগে এই স্পেস সম্বন্ধে কিছু ধারণা প্রয়োজন।

এমনিতে স্পেস মানে স্থান কিন্তু এখানে আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে যে স্পেস কথাটা আসছে সেটার বিষয়ে বলছি। বহির্বিশ্ব বা আউটার স্পেস কারম্যান লাইন থেকে শুরু করে সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে। যে সমস্ত মহাকাশযান স্পেসে পাঠান হয়েছে তার সিংহভাগই হল স্যাটেলাইট যাকে বাংলায় বলি কৃত্রিম উপগ্রহ বা রাশিয়ানরা নাম দিয়েছিল স্পুটনিক— যারা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে। তথ্য বলছে এ পর্যন্ত পৃথিবীর চল্লিশটা দেশ থেকে প্রায় আট হাজার একশো স্যাটেলাইট পাঠান হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে অনেক মাঝপথেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন এই ২০১৯ সালের শুরুতে পাঁচ হাজারের কিছু কম স্যাটেলাইট পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। এর মধ্যে অবশ্য হাজার দুয়েকের মতন কাজ করে চলেছে আর বাকিরা মৃত— আর কাজ করছে না। কর্মরত স্যাটেলাইটগুলোর অর্ধেকের বেশি হচ্ছে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট— এদের জন্যই আজ এত সহজে ইন্টারনেট করছ, স্কাইপে কথা বলছ, টেলিকনফারেন্স করছ। এ ছাড়া কিছু আছে ওয়েদার স্যাটেলাইট যাদের পাঠান ছবি থেকে, তথ্য থেকে আবহাওয়ার কতকটা সঠিক আগাম আভাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আছে GPS স্যাটেলাইট— এ যে মোবাইলে তু্মি কোথায় আছ— সহজে দেখতে পাচ্ছ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পাঠান হয়েছে অজস্র ধরণের স্যাটেলাইট যেমন অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল— দূর মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণের জন্য যেমন হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ, ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন, জীবদেহের ওপর গবেষণার জন্য বায়োস্যাটেলাইট, পৃথিবী পর্যবেক্ষণের জন্য স্যাটেলাইট ও আরও নানা রকমের এমনকী স্পাই স্যাটেলাইট পর্যন্ত। তা ছাড়া আমদের নভোচরদের নিয়ে যাওয়া স্যাটেলাইট, স্পেসশিপ তো আছেই। সেগুলো আবার পৃথিবীতে নিরাপদভাবে ফিরিয়েও আনা হয়।

এখন এসব তো পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্যে ঘুরছে। যে সব মহাকাশযান পৃথিবীর কক্ষপথ ছাড়িয়ে চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল বা আরও দূরান্তরে পাঠান হয়েছে তার সংখ্যাও কয়েক’শো হবে। এর মধ্যে কিছু চাঁদ ও মঙ্গলকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তার মধ্যে আমাদের ভারতের চান্দ্রায়ণ ১ আছে, যদিও এখন সে মৃত। মঙ্গলকে কেন্দ্র করে ঘুরছে মঙ্গলায়ণ ১ এখনও কর্মক্ষম। চাঁদে বারছয়েক মানুষ নেমেছে। মঙ্গলে রোবটের সাহায্যে মারস রোভার চালান হয়েছে। এ ছাড়া আছে বেশ কিছু ফ্লাইবাই”।

আমি বললাম, “ফ্লাইবাইটা কী বস্তু বুঝলাম না’তো স্যার”!

স্যার বললেন, “এগুলো আসলে কিছু স্পেসপ্রোব অর্থাৎ মহাকাশযান যাতে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি থাকে— যারা কোনও লক্ষ্যবস্তুর যেমন গ্রহের গা ঘেঁষে বেরিয়ে যায়, স্যাটেলাইটের মতন গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে না। আর যাবার সময়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করে পৃথিবীতে পাঠায়। কখনও বা কোনও গ্রহের পাশ ঘেঁষে যাবার সময়ে সেই গ্রহের অভিকর্ষের সাহায্য নিয়ে আরও দ্রুতগতি লাভ করে দূরের কোনও গ্রহ বা অন্য লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যায়। এদের কাজই হল বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা— গুপ্তচরগিরি বলতে পার।

যেমন ধরো আমেরিকার পায়োনিয়ার ১০, ১১, ভয়েজার ১, ২, নিউ হরাইজন— এরা সৌরজগতের বাইরের গ্রহ অর্থাৎ অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট থেকে প্লুটো পর্যন্ত গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ— যাদেরই গা ঘেঁষে যাবে তাদেরই বিবিধ তত্ত্বতালাশ করে পৃথিবীতে খবর পাঠাবে। এরা চলতে চলতে এত দ্রুতগতি লাভ করে যে সূর্যের অভিকর্ষের আকর্ষণ থেকে মুক্তিলাভ করে একসময়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। এই ভয়েজার ২— ১৯৭৭ সালের অগাস্ট মাসে পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস আর নেপচুনের যাবতীয় সুলুক সন্ধান সব দিয়েছে বারো বছর ধরে অর্থাৎ ১৯৮৯ সাল অবধি। এর পর ওর প্রাথমিক ও প্রধান কাজ গ্রহদের অনুসন্ধান শেষ করেও তার যাত্রা ও তথ্য পাঠানোর কাজ অব্যাহত থাকে। গত ২০১৮ সালের নভেম্বরের ৫ তারিখ ভয়েজার ২ সৌরমণ্ডলের এলাকা যাকে হিলিওস্ফিয়ার বলে, তা ছাড়িয়ে চলে গেছে আন্তঃনক্ষত্র জগতে। এর আগে অবশ্য পাইয়োনিয়ার ১০, ১১ আর ভয়েজার ১ মহাশূন্যে আন্তঃনক্ষত্র জগতে চলে গেছে। যদিও কোন নির্দ্দিষ্ট তারা লক্ষ্য করে যাচ্ছে না তবুও বলা হচ্ছে যে আগামী চল্লিশ হাজার বছর পরে এন্ড্রোমেডা নক্ষত্রমণ্ডলীর রস ২৪৮ তারার ১.৭ আলোকবর্ষ দূর দিয়ে চলে যাবে আর যদি কোথাও বাধা না পায় তা’ হলে দু লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বছর পরে আকাশের যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধক তার ৪.৩ আলোকবর্ষ দূর দিয়ে চলে যাবে”।

আমি বললাম, “কিন্তু স্যার এই স্যাটেলাইট বা স্পেসশিপ বা এই স্পেসপ্রোবগুলো মহাকাশে এত নিখুঁতভাবে তাদের কক্ষপথে পাঠান হচ্ছে কীভাবে? কীভাবেই বা এতগুলো স্যাটেলাইট একসঙ্গে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে— মৃত হয়ে গেলেও তারা তো পৃথিবীতে পড়ে যাচ্ছে না বা নিজেদের মধ্যে ধাক্কা লাগছে না?”

স্যার বললেন, “প্রথমে আমি তোমাকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন কক্ষপথ আছে সে সম্বন্ধে বলি। প্রধানতঃ তিন ধরণের পৃথিবী-কেন্দ্রিক কক্ষপথ ধরা হয়— ১) উচ্চ যার শুরু পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ৩৫৭৮০ কিলোমিটার উঁচু থেকে, ২) মধ্য যার ব্যাপ্তি ২০০০ থেকে ৩৫৭৮০ কিলোমিটার আর ৩) নিম্ন – ১৮০ থেকে ২০০০ কিলোমিটার। এই উচ্চ কক্ষপথে ৩৫৭৮৬ কিলোমিটার উচ্চতায় আছে জিওসিনক্রোনাস কক্ষপথ— যেখানে স্থাপিত কোনও স্যাটেলাইটের কাক্ষিক পর্যায়কাল পৃথিবীর এক নাক্ষত্র দিনের সমান অর্থাৎ ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। এই কক্ষপথ যদি ঠিক নিরক্ষরেখার ওপরে থাকে তবে তাকে বলে জিওস্টেশনারি কক্ষপথ। এখানকার কোনও স্যাটেলাইটকে পৃথিবী থেকে দর্শক সব সময়ে এক যায়গায় স্থির অবস্থিত দেখবে। আবহাওয়া ও যোগাযোগ সংক্রান্ত স্যাটেলাইটগুলো এই জিওস্টেশনারি কক্ষপথে ঘোরে।

কক্ষপথ যত পৃথিবীর কাছে হবে স্যাটেলাইটের গতি তত বেশি হবে আবার যত দূরে হবে গতি তত কম হবে। মধ্য কক্ষপথে ২০২০০ উচ্চতায় আছে সামান্য উপবৃত্তাকার সেমি-সিনক্রোনাস কক্ষপথ— যেখানে একটি স্যাটেলাইটের কাক্ষিক পর্যায়কাল বারো ঘন্টা। এই কক্ষপথে GPS (গ্লোবাল পসিশনিং সিস্টেম) স্যাটেলাইটগুলো থাকে।

নিম্ন কক্ষপথে বেশ কিছু নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য স্যাটেলাইট পাঠান হয়েছে। আবার আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান ও ইস্রাইলের ইন্টেলিজেন্স স্যাটেলাইট বা সোজা ভাষায় স্পাই স্যাটেলাইট আছে সারা পৃথিবীর ওপর নজরদারির জন্য। এ যাবৎ যত অ্যাস্ট্রোনটসহ স্পেসস্টেশন পাঠান হয়েছে সব এই নিম্ন কক্ষপথে পৃথিবী থেকে দু-হাজার কিলোমিটারের মধ্যে।

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পনেরো লক্ষ কিলোমিটার দূরে দুটি বিন্দু বা অবস্থান আছে যেখানে সূর্যের ও পৃথিবীর যুগ্ম অভিকর্ষের বল ও সেখানে অবস্থিত কোনও স্যাটেলাইটের বিপরিতমুখী কেন্দ্রাতিগ বল সমান। এই বিন্দু দুটিকে বলা হয় লাগরাঞ্জ বিন্দু। অবশ্য পৃথিবীর কক্ষপথে এ রকম আরও তিনটে লাগরাঞ্জ বিন্দু আছে। এই বিন্দুগুলিতে অবস্থিত কোনও বস্তু পৃথিবীর সঙ্গে সমলয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর নিকটতম দুটি লাগরাঞ্জ বিন্দুর একটির অবস্থান পৃথিবীর আর সূর্যের মাঝে অর্থাৎ দিনের ভাগে— এখান থেকে সূর্যকে বিনা বাধায় সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব বলে এখানে ১৯৭৮-এ International SunEarth Explorer 3 ISEE3 আর ২০১৫-র জুনে Deep Space Climate Observatory DSCOVR নামের দুটো মহাকাশযান পাঠান হয়েছে প্রধানত সৌরবায়ু অর্থাৎ সূর্য হতে ঝাঁকে ঝাঁকে নির্গত ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদির কণার অবিরাম স্রোতের প্রকৃতি ও পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের ওপর তার প্রভাব ইত্যাদি নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। আর রয়েছে দুটো সৌর দূরবিন Solar and Heliospheric Observatory ও Advanced Composition Explorer। এরা লাগরাঞ্জ বিন্দুকে কেন্দ্র করে ত্রিমাত্রিক কক্ষপথে আবর্তিত হয়।

দ্বিতীয় লাগরাঞ্জ বিন্দুটি আছে প্রথম বিন্দুটির ঠিক বিপরীতে— রাত্রিভাগে অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থান সূর্য ও দ্বিতীয় লাগরাঞ্জ বিন্দুর মাঝে। এখানে সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ সবই পেছনে থাকায় যে কোন মহাকাশযানের পক্ষে গভীর মহাকাশের পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে নাসার Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) নামক স্পেসপ্রোবটি এখানে আছে— এর কাজ বিগ ব্যাঙের মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণের (Cosmic Microwave Background Radiation) যাবতীয় তত্ত্বতালাশ করা। হাবল টেলিস্কোপের উত্তরসূরি জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটি এখানে পাঠান হবে।

যে সমস্ত মহাকাশযান পাঠান হচ্ছে তাদেরকে দু’ভাগে ভাগ করা যাক— চালক ও মহাকাশচারী অর্থাৎ মনুষ্যযুক্ত আর মনুষ্যবিহীন বা রোবটচালিত। এবার রোবটচালিত মহাকাশযানের কথা বলি— এদেরকে আট ভাগে ভাগ করা যায়—

১) ফ্লাইবাই— যারা সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের নানাবিধ তথ্য, ছবি আহরণ করে পৃথিবীতে পাঠাবে। কোনও গ্রহ বা উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের খপ্পরে পড়বে না। এ ভাবে হয়তো কেউ কেউ এক সময়ে সৌরমণ্ডল থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে চিরতরে হারিয়ে যাবে। যেমন, ভয়েজার ১, ২, পাইয়োনিয়ার ১০, ১১, নিউ হরাইজন ইত্যাদি।

২) অরবিটার— এ জাতীয় মহাকাশযান পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতা থেকে বেরিয়ে কোনও গ্রহের এলাকায় ঢুকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে গ্রহকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে আর সেই গ্রহ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠাবে। যেমন ধর শুক্রের কক্ষপথে ম্যাগেলান, শনির কক্ষপথে ক্যাসিনি, মঙ্গলের কক্ষপথে মেরিনার ৯ কিংবা বৃহস্পতির কক্ষপথে গ্যালিলিও। আমাদের ভারতের মঙ্গলায়ণও অরবিটার।

৩) অ্যাটমোস্ফেরিক— এদের কাজ কোনও গ্রহ বা উপগ্রহের আবহমণ্ডলের গঠন, ঘনত্ব, তাপমাত্রা, বাতাসের চাপ, মেঘ ইত্যাদির খুঁটিনাটি তথ্যের সন্ধান করা। এ জাতীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষানিরীক্ষার যন্ত্র বা প্রোব মহাকাশযান আকারে ছোট ও কোনও বড় অরবিটার যান এদের নিয়ে গিয়ে গ্রহের আবহমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বেলুন প্রোব ছেড়ে দেওয়া হয় যা আবহমণ্ডলে ভাসতে ভাসতে তথ্য সংগ্রহ করে।

৪) ল্যান্ডার— নাম শুনেই বুঝতে পারছ এ জাতীয় মহাকাশযান কোনও গ্রহের উপরিতলে অবতরণ করে যাকে বলি সফট ল্যান্ডিং। বেশ কিছুদিন সেখানে থেকে নানাবিধ তথ্য, ছবি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলাফল পৃথিবীতে পাঠায়। যেমন শুক্রগ্রহে নেমেছিল ভেনেরা, চাঁদে সারভেয়ার, মঙ্গলে ভাইকিং, পাথফাইন্ডার।

৫) পেনিট্রেটর— অর্থাৎ এ ধরণের স্পেসপ্রোব কোনও গ্রহ, উপগ্রহ বা ধুমকেতুর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং বিস্ফোরণের ফলে যে গর্তের সৃষ্টি হয় ও স্প্লিনটার নির্গত হয় তার তথ্য ছবি পাঠায়। এগুলো সেভাবেই তৈরি হয় যাতে সংঘর্ষের ধাক্কা সামলাতে পারে। তাও ২০০০ সাল পর্যন্ত কোনও পেনিট্রেটর সাফল্য পায়নি। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে নাসার ডিপ ইমপ্যাক্ট স্পেসপ্রোব সাফল্যের সঙ্গে টেমপেল ১ নামক ধুমকেতুর নিউক্লিয়াসে ধাক্কা মেরে গর্তের সৃষ্টি করতে পেরেছিল ও প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠাতে পেরেছিল।

৬) রোভার— এগুলো হল অনুসন্ধানকারী চার চাকাওয়ালা গাড়ি যা কোনও গ্রহে রোবটচালিত হয়ে আশেপাশের বেশ খানিকটা এলাকার তথ্য সংগ্রহ করবে, ছবি তুলবে, মাটি-পাথর তুলে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করবে আর তার ফলাফল পৃথিবীতে পাঠাবে। মঙ্গলে পাঠান ল্যান্ডার স্পেসক্র্যাফট পাথফাইন্ডারে সোজোর্ন রোভার পাঠান হয়েছিল।

৭) অবসারভেটরি— এ জাতীয় স্পেসক্র্যাফটের কাজ পর্যবেক্ষণ করা। পৃথিবী বা সূর্যকে কেন্দ্র করে কোনও কক্ষপথে এদের এমনভাবে রাখা হয় যাতে এদের দৃষ্টিপথে কোনও প্রতিবন্ধকতা না থাকে। ফলে এরা গভীর মহাকাশের মহাজাগতিক বস্তু, গ্যালাক্সি ইত্যাদির নানাবিধ ছবি ও অন্যান্য তথ্য নিয়মিতভাবে পৃথিবীতে পাঠাতে পারে। আগেই তোমায় দুটো এ রকম অবসারভেটরির কথা বলেছি যারা লাগরাঞ্জ বিন্দুতে আছে। এ ছাড়া আছে যেমন হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, চন্দ্র এক্স রে অবসারভেটরি, টেরেস্ট্রিয়েল প্ল্যানেট ফাইন্ডার, কম্পটন গামা রে অবসারভেটরি, নেক্সট জেনারেশন স্পেস টেলিস্কোপ ইত্যাদি।

৮) কমিউনিকেশন— এ জাতীয় স্যাটেলাইট গাদা গাদা আছে – আজকের দ্রুত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার এত উন্নতির মূলে তো এরাই।

এর পর আসি মনুষ্যবাহী স্পেসশিপের কথায়। প্রথম অ্যাস্ট্রোনট, কসমোনট বা নভোচর যাই বল মেজর ইউরি গ্যাগারিন— ১৯৬১ সালে ১২ এপ্রিল ভোস্টক স্পেসক্র্যাফটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। তারপর থেকে আজ অবধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় পাঁচশো একষট্টি জন নভোচর মহাকাশ পরিভ্রমণ করেছেন আর তার মধ্যে বারো জন চাঁদে অবতরণ করেছেন। বাকিরা সকলেই বিভিন্ন কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছেন ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। আমাদের ভারতের কল্পনা চাওলাও সহ প্রায় তেইশ জন নভোচর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে এক ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন প্রোগ্রামেই প্রায় আঠারোটা দেশের দু’শো তিরিশ জনেরও বেশি নভোচর যুক্ত হয়েছেন”।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “স্যার, এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন ব্যাপারটা কী?”

স্যার— “ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন আসলে একটি বড় বাসযোগ্য কৃত্রিম উপগ্রহ যেখানে বেশ কিছু নভোচর একসঙ্গে দিনের পর দিন থাকতে পারে আর জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, মানব-জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতির্জীববিদ্যা, আবহবিদ্যা স্পেস-মেডিসিন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করতে পারে, মানে এক কথায় মহাজাগতিক লিভিং-কাম-ল্যাবরেটরি। এটি একটি বহুজাতিক প্রচেষ্টা। এর আয়তন একটি ফুটবল মাঠের সমান আর ওজন তিন লক্ষ একানব্বই কিলোগ্রামের মতন। তবে এটা কখনই একবারে পাঠান হয়নি। এটা মডিউলার স্ট্রাকচার। ১৯৯৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বহুজাতিক সহযোগিতায় অংশবিশেষ নিয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে। এতে নভোচরদের থাকার ঘর, বাথরুম, গোটা তিন-চারেক ল্যাবরেটরি, জিম, ৩৬০ ডিগ্রি বে-উইন্ডো ইত্যাদি রয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, জাপান, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি সবার যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এই স্পেস স্টেশন। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে গড়পড়তা চারশো কিলোমিটার ওপরে অর্থাৎ ‘লো আর্থ অরবিটে’ ঘণ্টায় আঠাশ হাজার কিলোমিটার বেগে প্রতি নব্বই মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী থেকে প্রশিক্ষিত নভোচরেরা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে এই স্পেস স্টেশনে যাতায়াত করেন ও সেখানে কিছুকাল থেকে গবেষণার কাজ করে থাকেন। একটানা সবচেয়ে বেশিদিন থেকেছেন আমেরিকার স্কট কেলি— তিনশ চল্লিশ দিন— দীর্ঘদিন ধরে মানুষের শরীরের ওপর মাইক্রোগ্র্যাভিটির কী প্রভাব হয় তার গবেষণার জন্য। আগামী ২০২৪ সাল পর্যন্ত স্পেস স্টেশনের কাজ চলবে— তবে অবস্থা বুঝে বাড়তেও পারে। এটা আসলে নবম স্পেস স্টেশন। এর আগে মির, স্যালুট, স্কাইল্যাব সব পাঠান হয়েছিল।

এবার তোমার যে প্রশ্নটা ছিল অর্থাৎ এই সমস্ত স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে কী করে— মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীতে পড়ে যাচ্ছে না কেন? ঠিক যে কারণে চাঁদ পৃথিবীতে বা গ্রহগুলো সূর্যের মধ্যে পড়ছে না— এও তাই। পড়ছে না কথাটা ভুল— পড়ছে তবে চিরকাল ধরে। ঠিক বুঝলে না না?”

আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নাড়লাম।

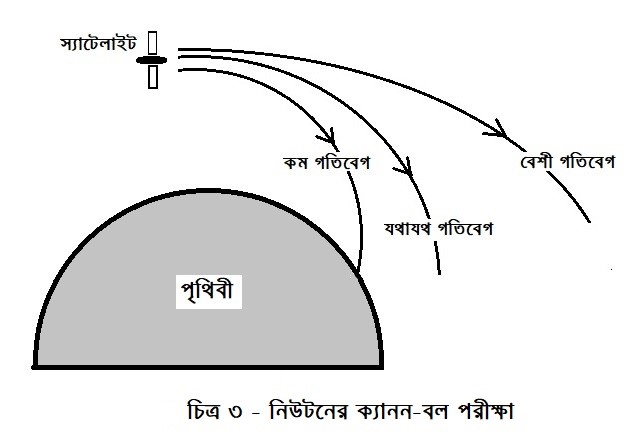

স্যার— “তা’ হলে তোমাকে একটা কাল্পনিক পরীক্ষার কথা বলি। এর নাম নিউটনের কামানের গোলার পরীক্ষা। এই পরীক্ষা দিয়ে নিউটন বলতে চেয়েছিলেন যে মহাকর্ষীয় বল সার্ব্বজনীন এবং গ্রহ সকলের গতির মূল কারণ। ধর কোনও উঁচু পাহাড়ের থেকে একটা কামানের গোলা ছাড়া হল – যদি কোনও মহাকর্ষজনিত বল কাজ না করে, আর বাতাসের কোনও বাধা না থাকে তা হলে গোলা যে দিকেই ছোঁড়া হোক সে দিকেই কোথাও না থেমে সরল রেখা বরাবর চলে যাবে নিউটনের প্রথম সুত্র অনুসারে। আর যদি পৃথিবীর মহাকর্ষ বল কামানের গোলাকে আকর্ষণ করে তবে তার গতিপথ নির্ভর করবে গোলার প্রাথমিক বেগের ওপর। গোলা চাইবে যে দিকে ছোঁড়া হয়েছে সে দিকে যেতে আর মহাকর্ষজনিত বল তাকে টানবে উল্লম্বভাবে নীচের দিকে। ফলে সে অধিবৃত্তাকার পথে চলবে। যদি প্রাথমিক গতিবেগ কম হয় তবে গোলা একটা নির্দ্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে আবার পৃথিবীর মাটিতে পড়বে। গোলার অনুভূমিক গতিবেগ যদি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৭.৩ কিলোমিটারের কাছাকাছি হয় তখন গোলা কোনও নির্দ্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে আবার পড়বে কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে নয়— শূন্যেই পড়তে থাকবে। একদিকে তার গতিবেগের ফলে সে সোজা পথে চলে যেতে চাইবে আর পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্য ক্রমাগত বাধা পেয়ে প্রতি মুহূর্তেই দিক পরিবর্তন করবে যেহেতু গোলার আগুয়ান গতি আর অভিকর্ষ-জনিত পতনের গতি সমান— আর তার ফলে গোলা কোনও কক্ষপথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে অবিরত ঘুরতে থাকবে। চাঁদ যেমন পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, পৃথিবী যেমন সূর্যের চারদিকে ঘোরে এই কৃত্তিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটগুলোও তেমনি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

স্যাটেলাইটের কক্ষপথ যত পৃথিবীর কাছে হবে জোরাল অভিকর্ষের টানকে বাধা দেবার তত তার গতিবেগ বাড়াতে হবে। পৃথিবী থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার ওপরে কক্ষপথে পৌঁছতে হলে স্যাটেলাইটের গতি হতে হবে কম করে প্রতি সেকেন্ডে ৭.৯ কিলোমিটার। একে বলে কাক্ষিক গতিবেগ। এই গতিতে সে পৃথিবীকে বৃত্তাকারে ঘুরবে। যদি এর থেকে বেশি গতি হয় তা হলে কক্ষপথ হবে উপবৃত্তাকার। যদি গতিবেগ মুক্তিবেগের সমান বা বেশি হয় তা হলে সে অধিবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর মহাকর্ষের টান ছাড়িয়ে অন্য গ্রহের পথে যাত্রা করবে। আমাদের স্যাটেলাইটগুলোর সিংহ ভাগ রয়েছে লো আর্থ অরবিটে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দু-হাজার কিলোমিটারের মধ্যে। কক্ষপথে এদের স্পর্শক বেগ বৃত্তাকার কক্ষপথ হলে প্রতি সেকেন্ডে ৬.৯ থেকে ৭.৮ কিলোমিটার আর উপবৃত্তাকার পথ হলে প্রতি সেকেন্ডে ৬.৫ থেকে ৮.২ কিলোমিটার। আর কাক্ষিক পর্যায়কাল ৮৯ মিনিট থেকে ১২৮ মিনিট। এর ওপরে ৪০০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত রয়েছে মলনিয়া কক্ষপথ। এখানে স্যাটেলাইটের স্পর্শক বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১.৫ থেকে ১০ কিলোমিটার। যত ওপরে যাবে মহাকর্ষের টানও কমতে থাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শক বেগ তত কম হতে থাকবে।

এখন ধর তুমি দৌড়াচ্ছ— আর উল্টোদিক থেকে জোরে বাতাস বইছে। তখন তুমি নিশ্চয়ই পেছনে একটা টান অনুভব করবে— বাতাস যেন তোমাকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। আর তাতে তোমার গতি খানিকটা স্লথ হবে। একে বলে টান বা ড্র্যাগ। এখন রকেট সিস্টেম যখন পে-লোড অর্থাৎ স্যাটেলাইটকে কক্ষপথে পৌঁছে ছেড়ে দিল তখন তার গতি রকেটের গতির সমান আর এই গতিতে অবস্থাভেদে কয়েকশো বছর ধরে ঘুরতে পারে। চাঁদ বা পৃথিবী তো এদের সৃষ্টির সময় থেকেই ঘুরে চলেছে। এই অঞ্চল আমাদের উপরের আবহমণ্ডল। নীচের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ২.৭ x ১০১৯ অনু প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। উচ্চতা বাড়লে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব কমতে থাকে। ৬০ – ৭০ কিলোমিটার ওপরে যেখানে মেসোস্ফিয়ার সেখানেই বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব কমে যায় ৯৯.৯ শতাংশ আর ২০০ কিলোমিটারের ওপরে তো আরও কমে যাবেই। তবুও যা থাকে তাতেও স্যাটেলাইটদের ওপর এই টান ক্রিয়া করে বিশেষত দু’শো থেকে ছ’শো কিলোমিটার উচ্চতায়। সূর্যের সক্রিয়তাচক্রের কারণে সৌরশিখা ও অন্যান্য পদার্থ নির্গত হয় তা’ এই আবহমণ্ডলকে প্রভাবিত করে ও এই সব কারণে টানও বেড়ে যায়। এই টানের ফলে স্যাটেলাইট পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। যে সব স্যাটেলাইট সক্রিয় তারা এই টানে কক্ষচ্যূত হলে তাদের আবার নিজ নিজ কক্ষে প্রতিস্থাপন করতে হয়। সূর্য যখন শান্ত থাকে অর্থাৎ সক্রিয়তা যখন সবচেয়ে কম থাকে, তখন লো আর্থ অরবিটের স্যাটেলাইটগুলোকে বছরে চারবার নিজ নিজ কক্ষপথে ঠেলে পাঠাতে হয়। আর এগারো বছরের সৌরচক্রে সূর্য যখন সবথেকে বেশি সক্রিয় থাকে, তখন প্রতি দু-তিন সপ্তাহ অন্তর তাদের কক্ষপথে ফেরত পাঠাতে হয়। একে বলে স্যাটেলাইট ম্যানুভ্যারিং— আর করা হয় জ্বালানির সাহায্যে রকেটের মতন ঘাত সৃষ্টি করে।

সব স্যাটেলাইটের জীবৎকাল আছে— তারপর সে মৃত হয়ে মহাকাশে জঞ্জালের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে— সুতরাং এগুলোর সদ্গতি করা প্রয়োজন। স্যাটেলাইট কতটা দূরে আছে তার ওপর নির্ভর করে দুটি পন্থা আছে। যেগুলো ছোট আকৃতির আর কাছাকাছি আছে, শেষ জ্বালানি দিয়ে সেগুলোর গতি কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে কক্ষচ্যূত হয়ে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে তীব্রবেগে পড়ে বাতাসের সঙ্গে প্রবল ঘর্ষণে প্রচন্ড গরম হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঠিক যেমন উল্কাপিন্ডগুলো হয়। কিন্তু যে সব স্পেস স্টেশন বড় আকারের সেগুলোর সব হয়তো পুড়ে যায় না। ফলে অবশিষ্টাংশ কোনও জনবহুল এলাকায় পড়ে বিশাল দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই সেগুলোকে চালনা করে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সবথেকে জনহীন এলাকায় ফেলা হয়। এ অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে স্পেসক্র্যাফট সিমেট্রি। দ্বিতীয় পন্থা যে সমস্ত স্যাটেলাইটগুলো উঁচ্চতর কক্ষপথে আছে তাদের উল্টোদিকে আরও উঁচুতে কোনও কক্ষপথে পাঠিয়ে দেওয়া। কারণ তাদের পৃথিবীর দিকে ঠেলতে অনেক জ্বালানির প্রয়োজন। এই কক্ষপথ সবচেয়ে উঁচুতে যে ক্রিয়াশীল স্যাটেলাইটগুলো আছে তার থেকেও অনেক ওপরে প্রায় ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উঁচুতে। একে বলা হয় গ্রেভিয়ার্ড অরবিট— স্যাটেলাইটদের কররখানা।

এবারে আসি স্যাটেলাইটদের মধ্যে ধাক্কা লাগার প্রশ্নে। যদিও স্যাটেলাইটগুলো যথেষ্ট গণনা ও বিবেচনা করে পাঠান হয় ও পৃথিবী থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে যে যার কক্ষপথে বিনা বাধায় ঘুরতে পারে তবুও কক্ষচ্যূত হয়ে নিজেদের মধ্যে মুখোমুখি ধাক্কা লাগার বা অন্য কোনও বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। কিছু কিছু দুর্ঘটনা তো ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। এইতো কয়েকদিন আগে আমাদের ভারত থেকে যে অ্যান্টি-স্যাটেলাইট মিসাইল টেস্ট করা হল তার যে বিস্ফোরিত অংশবিশেষ যাকে বলা হয় স্পেস ডেব্রিস, ধাক্কা মেরে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের ক্ষতি করতে পারে নাসার প্রধান সে আশঙ্কা করে খুব বিবৃতি দিয়েছিলেন, যা অবশ্য পেন্টাগনের কর্তারা ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা উড়িয়ে দিয়েছেন। এই স্পেস ডেব্রিসের সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে কী ভাবনা চিন্তা চলছে সে নিয়ে পরে একদিন আলোচনা করব। আপাতত আমরা দেখি এই স্যাটেলাইটগুলো কী ভাবে কক্ষপথে পাঠান হয় বা কী ভাবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে গ্রহান্তরে পাঠান হচ্ছে। সেখান থেকে ধারণা করা যাবে আন্তঃনক্ষত্র পরিভ্রমণ কতটা সম্ভবপর। আগামী রবিবার এই নিয়ে আলোচনা করব।

[ক্রমশঃ]

*************

Tags: অপার্থিব মেধার সন্ধানে, ইন্টারনেট, চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিটেকটিভ সায়েন্স ফিকশন, প্রবন্ধ, সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী

এই ধারাবাহিকের ষষ্ঠ পর্ব -মহাকাশ অভিযান – আগেকার পর্বগুলির মতোই কৌতূহল উদ্দীপক ৷বিভিন্ন ধরণের মহাকাশ যান ও স্যাটেলাইট নিয়ে এমন তথ্য সমৃদ্ধ অথচ আকর্ষণীয়ভাবে সহজ ভাষায় লেখা প্রবন্ধটির জন্যে লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ ৷পরের পর্বের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম ৷