অতিমারী ও মানবসভ্যতা: ভূত ও ভবিষ্যৎ

লেখক: সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী: সুপ্রিয় দাস

১১ মার্চ, ২০২০: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গ্যানাইজেশন বা সংক্ষেপে হু) ঘোষণা করল পৃথিবীতে এক এমন ভাইরাসের দাপট শুরু হয়ে গেছে, যার কোনও প্রতিষেধক মেডিকেল সায়েন্সে এখনও নেই। অর্থাৎ এই ভাইরাসকে অকেজো করে দেওয়ার মতো ভ্যাকসিন বা ওষুধ দুটোই আপাতত মানুষের অধরা। সাধারণত কোনও দেশে বা বিশেষ কোনও গোষ্ঠী কিংবা ভূখণ্ডে এধরনের কোনও অজানা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে, তাকে মহামারী বা “এপিডেমিক” আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সেই রোগ কোনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বেড়াজাল ডিঙিয়ে হয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক— তখন তাকে বলা হয় অতিমারী বা “প্যানডেমিক”।

সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম করোনাভাইরাস–২ বা সংক্ষেপে সারস-কোভ-২ এই সংক্রামক ভাইরাসের গালভরা নাম। এর থেকে উদ্ভুত রোগের নাম— কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস ডিজিস–২০১৯)। এটি সারস-কোভ-১ এর উত্তরাধিকারি। এই সারস-কোভ-১ ভাইরাস ২০০৩-২০০৪ সালে সারস-ভাইরাস নামে চিন দেশ থেকে উৎপত্তি হওয়া আরও এক মহামারীর কারণ। তবে সেটি মহামারী পর্যায়েই ছিল, অতিমারী হয়ে ওঠার আগেই তার প্রতিষেধক মানুষের হাতে চলে আসে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় নোভেল করোনাভাইরাসের গভীর জৈবিক বিশ্লেষণ নয়। সেই কাজটা বরং তোলা থাক প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের জন্যই। করোনার টীকা কবে আসবে তা নিয়ে যাঁরা দিনরাত এক করে প্রাণপাত করছেন তাঁরাই এখন সমগ্র মানবজাতির কাণ্ডারি। আর যে স্বাস্থ্যকর্মী আর প্রশাসনিক মানুষজন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে নিশ্চিত বিপদের সামনেও নাওয়াখাওয়া ভুলে নিঃশব্দে মানবসেবা করে চলেছেন, তাঁদের চেয়ে বড় ঈশ্বরের খোঁজ কেউ দিতে পারেন বলে জানা নেই। তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আমরা বরং তাকাই মানুষের দিকে। তার বর্তমান আচার আচরণের দিকে। তাকাই বর্তমান প্রযুক্তি-সর্বস্ব গতিময় পৃথিবীর আচমকা থমকে যাওয়ার দিকে। এই অতিমারীর পরিপ্রেক্ষিতে কী কী পট পরিবর্তন আমাদের দুনিয়ায় আসতে পারে, তার একটা যৌক্তিক অথচ কাল্পনিক রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। আর যেহেতু অতীতের আলোতেই ভবিষ্যতের অবয়ব কিছুটা আন্দাজ করা যায়, তাই ইতিহাস ভ্রমণটা এমন একটা আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি।

মানুষের ইতিহাস এই পৃথিবীর বুকে খুব একটা বেশি দিনের নয়। সে তুলনায় লিখিত ইতিহাসের বয়স তো আরও কম। তবে দেখা গেছে, মূলত ব্যাকটিরিয়া আর ভাইরাস মিলে মানবজন্মকে যুগে যুগে যেরকম ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল, তার তুলনা কমই রয়েছে। তবে আপাতত যে ক’টা অসুখ অতিমারীরূপে মানবসভ্যতাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, তার কয়েকটির বিবরণ না দিলে এই আলোচনার পটভূমিকা করা সম্ভব নয়।

জাস্টিনিয়ান প্লেগ:

সময়ঃ ৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ

জীবাণু: ইয়েরসিনিয়া পেসটিস (ব্যাকটিরিয়া)

ইজিপ্টের থেকে এই প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে ততকালীন বাইজেন্টাইন সাম্রাজের রাজধানী কনস্ট্যানটিনোপলে। বাইজেন্টাইনের সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নামেই এই প্লেগের নামকরণ করা হয়। বিশ্বজুড়ে প্রায় দশ কোটি মানুষের মৃত্যু হয় এই ভয়াবহ প্লেগে। সম্রাট জাস্টিনিয়ান নিজেও এতে আক্রান্ত হন, তবে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। সাধারণ মানুষের ভাগ্য অবশ্য ততটাও ভালো ছিল না। এশিয়া, আরব, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের (ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন) মানুষের ওপর এই মহামারীর অভিশাপ নেমে এসেছিল। এই প্লেগের প্রাদুর্ভাব যখন শুরু হয়, সেই সময়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ক্ষমতার শিখরে ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার হচ্ছিল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। ঠিক সেই সময়ে এই অযাচিত মহামারী দিশেহারা করে দিল সম্রাট এবং তাঁর সমস্ত সৈন্যদলকে। ছারখার হয়ে গেল সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন। রোমান সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ অবশ্যই এই মারীর আক্রমণ।

এছাড়াও, মানুষের মনে খ্রীষ্টান ধর্মের শিকড় এই প্লেগের পরেই আরও বেশি করে গেঁড়ে বসে। সেই সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানুষের জ্ঞানের গভীরতা নেহাত হাতুড়ে বিদ্যার চাইতে বেশি কিছু নয়। তাই ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া মানুষের কাছে আর বিকল্পও ছিল না। ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস টুকু ভরসা করে প্রায় খড়কুটো আঁকড়ে অতিমারীর বিরূদ্ধে এক অসম লড়াইয়ে নেমেছিল মানবসভ্যতা।

শিল্পীর কল্পনায় সম্রাট জাস্টিনিয়ান

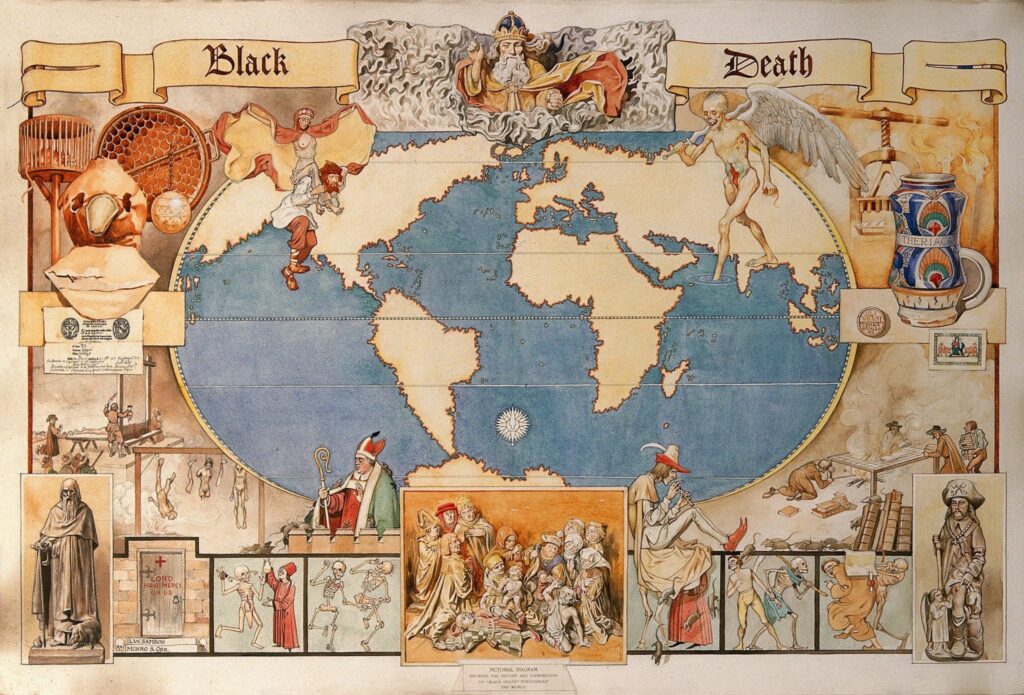

বুবোনিক প্লেগ:

সময় – চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (১৩৪৭ সাল)

জীবাণু: ইয়েরসিনিয়া পেসটিস (ব্যাকটিরিয়া)

একই শত্রু – একই অসুখ – আরও ভয়ানক মৃত্যুমিছিল। এই ভয়ানক অতিমারীর নামই হয়ে গেল – করাল মৃত্যু বা ব্ল্যাক ডেথ। মধ্য এশিয়ায় উৎপত্তি হয়ে ইতালি ঘুরে ক্রমে এই প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। প্রমাণ পাওয়া গেছে মঙ্গোলিয়াতে এই প্লেগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় সবার প্রথমে— মোটামুটি ১৩৩০ সাল নাগাদ। চিন এবং ইউরোপের মধ্যে সিল্ক-রুট মঙ্গোলিয়ানরা বন্ধ করে রেখেছিল। সেই কারণেই এই প্লেগ অন্তত এশিয়া থেকে ইউরোপের মধ্যে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু ইতালির ব্যবসায়ীদের ওপর এই দুর্ধর্ষ মোঙ্গল আক্রমণ শুরু হয় ১৩৪৬ সাল নাগাদ ক্রিমিয়াতে। আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এই প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। শোনা যায় আক্রমণকারী মোঙ্গলরা নাকি নিজেদের প্লেগাক্রান্ত মৃতদেহগুলি কাফার রাস্তায় ছুড়ে ছুড়ে ফেলত, যাতে প্রতিপক্ষও প্লেগাক্রান্ত হয়ে মরে। দেখতে গেলে, ওটাই হয়তো যুদ্ধে প্রথম জৈব অস্ত্রের প্রয়োগ।

মঙ্গোলদের উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। এই ব্ল্যাক ডেথ সারা ইউরোপকে গ্রাস করে নিল পরবর্তী কয়েক বছরে। পৃথিবীর ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত যেসব ভয়ানক মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, বুবোনিক প্লেগ তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, কুখ্যাততম এবং বীভৎসতম বলা যেতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষের মৃত্যুর ফলশ্রুতিতে ইউরোপের জনসংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমে যায়।

বুবোনিক কথাটা মধ্যযুগের ল্যাটিন শব্দ “বুবো” (bubo) থেকে এসেছে— এর অর্থ ফোঁড়া বা ফুলে যাওয়া। ইয়েরসিনিয়া পেসটিস নামক ব্যাকটিরিয়া এক ধরনের মাছির দ্বারা বাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত দেহ থেকে দেহে। তাছাড়া এই ব্যাকটিরিয়ার আরও একটি চমৎকার বাহক ছিল ইঁদুরের দল। বলাই বাহুল্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের সময় হাইজিন বা “স্বাস্থ্য” ব্যাপারটাকে মানুষ অতটা আমল দিত না— পরিচ্ছন্নতাকে মনে করত বাহুল্য। তার সেই ফাঁকে এইসব বিশ্রী অসুখ থেকে থেকেই তাকে আক্রমণ করত।

এই রোগে আক্রান্ত মানুষের দুই থেকে সাতদিনের মধ্যে ভয়ানক জ্বর হত, সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা এবং বমি। হাত-পায়ের বিভিন্ন অংশ জায়গায় জায়গায় ফুলে যেত। বুবোনিক প্লেগের যদি সঠিক চিকিৎসা না হত, তাহলে রোগ আরও ভয়ানক আকার ধারণ করত। রক্ত নালিকায় আক্রমণ করত ব্যাকটিরিয়া এবং সেই অবস্থাকে বলা হত সেপটিসেমিক প্লেগ। কোষে রক্তপ্রবাহকে আটকে দিত ওই ব্যাকটিরিয়ার দল। মানুষের মৃত্যু হত সারা শরীর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়ে। এই কালো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত রাস্তা জুড়ে। সেকারণেই এই প্লেগের নাম হয়ে গেছিল ব্ল্যাক ডেথ।

শিল্পীর কল্পনায় ব্ল্যাক ডেথ

ব্ল্যাক ডেথ মানব সভ্যতা মায় তার সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। যে জীবনকে আমরা এত অমূল্য মনে করি, সেই জীবনকে চোখের সামনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে মৃত্যুর হাতে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে দেখলে মানুষ ক্রমে নিজের প্রাণের মায়াটুকুও ত্যাগ করে। সম্মান, প্রতিপত্তি হেলায় সরিয়ে রেখে লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জীবন তো আর ক’দিনের। লুটে নাও যে যা পারো— বস্তুতান্ত্রিক সুখের ভাণ্ডার পূর্ণ করে নাও চুরি, ডাকাতি রাহাজানি করে। মানুষের ওপর মানুষের নির্মম অত্যাচার, জায়গায় জায়গায় যুদ্ধ, হানাহানি, হত্যা— এসব তুঙ্গে উঠেছিল এই মহামারীর সময়ে। খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের দোষ দিতে লাগল— তারা নিশ্চই শহরের জলসত্রগুলোকে বিষিয়ে দিয়েছে। ইহুদিদের ধর্মাচরণ এবং জীবনযাপন খুব পরিচ্ছন্ন। হয়তো সেকারণেই এই মহামারীর আঁচ তাঁদের গায়ে বিশেষ লাগেনি। কিন্তু সেই সময়ের সন্ত্রস্ত, ক্ষুব্ধ আর বিধস্ত মানুষ সেটা বুঝলে তো! তারা কেবল দেখতে পেল ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা প্লেগে মরছে কম। দুয়ে দুয়ে চার— রোগটা এদেরই সৃষ্টি। অতএব মারো ইহুদীদের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু পূর্বে আরও একবার ইউরোপ নিরীহ ইহুদিনিধনের সাক্ষী রইল।

আধুনিক পৃথিবীতে প্লেগ একটা রোগই না। পরিমিত ডোজের অ্যান্টি-বায়োটিকের প্রভাবে এই রোগের মৃত্যুহারকে ১১% তে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়, একটা “সামান্য” রোগ, কেবল সঠিক চিকিৎসার অভাবে কী কাণ্ডটাই না বাধাতে পারে।

লন্ডনে প্লেগ – ১৬৬৫

ব্ল্যাক ডেথের কবলে সাফ হয়ে গিয়েছিল লন্ডনের প্রায় অর্ধেক বাসিন্দা, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল প্রায় এক হাজার গ্রাম। ১৩৪৬ থেকে ১৬৬৫ এর মধ্যে এই প্লেগ বারংবার হানা দিয়েছে লন্ডনে। ছিনিয়ে নিয়েছে হাজারে হাজারে নিরীহ অসহায় প্রাণকে। ১৫০০ সাল নাগাদ লন্ডনে “কোয়ারেন্টাইন” ব্যাপারটা রীতিমতো নিয়মে পরিণত করা হল। তখন যে বাড়িতে প্লেগ হত, তার পরিবারবর্গকে একটা লাঠিতে সাদা কাপড় বেঁধে সেটা হাতে নিয়ে বেরোতে হত— যাতে চিহ্নিত করা যায় যে তার পরিবারের সদস্য প্লেগ আক্রান্ত। ১৬৬৫ সালে শেষবারের মতন প্লেগ মরণকামড় বসাল লন্ডনের ওপর। মাত্র সাতমাসের ব্যবধানে প্রায় এক লাখের ওপর বাসিন্দা প্রাণ হারাল এই মহামারীর কবলে। সমস্ত জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, প্লেগাক্রান্তকে বাড়ির মধ্যে কোয়ারেন্টাইনে রেখে সেই বাড়িকে লাল ঢ্যারা দিয়ে চিহ্নিত করে এবং প্লেগের মড়াদের মাটির গভীরে কবর দিয়ে শেষ পর্যন্ত লন্ডন এই মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

গুটি বসন্ত বা স্মল পক্স:

সময়: ১৫০০ শতকের আমেরিকা এবং অধুনা মেক্সিকো

জীবাণু: ভ্যারিওলা ভাইরাস

এক কালান্তক রোগ এই গুটি বসন্ত এবং এর সবথেকে বড় অসুবিধে হল এ ভয়ানক সংক্রামক রোগ। রুগির পুঁজের রস বা ব্যবহৃত জিনিস থেকে অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই অসুখ। আমেরিকা এবং অধুনা মেক্সিকোয় প্রায় কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল এই মহামারী। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই অসুখে মেক্সিকোর প্রায় এক কোটি দশ লাখ মানুষের জংঘনত্ব মাত্র দশ লক্ষে নেমে আসে। আমেরিকার আদিবাসিদের এই রোগের বিরূদ্ধে কোনও প্রতিরোধক্ষমতা ছিল না, সম্পূর্ণ নতুন এক ভাইরাস ছিল এই ভ্যারিওলা। প্রকারান্তরে পিঁপড়ের মতো অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছিল এতগুলো মানুষ। বলা হয়, জর্জ ওয়াশিংটনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে (১৭৭৫-৮৩) যত মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, তার অধিকাংশই নাকি মারা গিয়েছিল এই মহামারীর প্রকোপে।

তবে এই গুটিবসন্তের টিকা, আবিষ্কৃত হয় পরবর্তীকালে। খুব নিঁখুত যদিও ছিল না সেই টিকা, তবু চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলতে গেলে এই প্রথম টিকাকরণ! চিকিৎসকরা লক্ষ করেন যে গোরুর একধরনের পক্স হয় এবং তারা এই রোগের বিরূদ্ধে প্রতিরোধ আপনাআপনি গড়ে তোলে। তাই গোরুর পক্সের কিছুটা মানব শরীরে প্রবেশ করিয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করার কাজে বেশ ফল লাভ হয়। তারপর ১৭৯৬ সালে এডওয়ার্ড জেনার এই গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন।

ভারতেও গুটিবসন্ত মাত্র দেড়শো বছর আগেও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। গ্রামে এবং শহরে প্রচুর মানুষ চিকিৎসার অভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু ক্রমে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে টিকার প্রভূত উন্নতিসাধনে ১৯৭৯-৮০ সাল নাগাদ রোগটি পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়।

সিফিলিস:

সময়: ১৪৭৫ সাল নাগাদ, ইতালিতে।

জীবাণু: ট্রেপোনেমা প্যালিডাম ব্যাকটিরিয়া

সিফিলিসের উৎপত্তি নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। তার কারণও রয়েছে বেশ বড়সড়। সিফিলিসে আক্রান্ত এবং মৃত্যুহারের কোনও সরাসরি প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। সিফিলিস যেহেতু যৌনরোগ বা যৌনাঙ্গের মাধ্যমেই মূলত এই রোগটা ছড়ায়, তাই সে যুগের মানুষ এই রোগের ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ নীরব। বলা হয়, ইতালির ন্যাপেলসে যখন ফরাসীরা আক্রমণ করে, তখন তাদের থেকেই এই রোগটা ছড়ায়। তখনকার দিনে রোগটার নাম ছিল “ফরাসী অসুখ” বা “গ্রেট পক্স”।

সিফিলিস মা থেকে সন্তানেও সংক্রমিত হতে পারে অর্থাৎ শুধু যৌনতা নয়, রোগটির চরিত্র কিছুটা জীনবাহিতও বটে। ১৯০৫ সালে পল এলরিখ এই রোগের ওষুধ আবিষ্কার করেন কিছু রাসায়নিক যৌগের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। ১৯০৮ সালে তাঁকে নোবেল প্রাইজও দেওয়া হয়।

সিফিলিসের ওপর অধুনা এক গবেষণা আমাদের দেখিয়েছে, যে লন্ডনে সেই আমলে প্রায় কুড়ি শতাংশ মানুষ সিফিলিসের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। ভেবে দেখুন, কী ভয়ানক রোগ ছিল এই সিফিলিস।

কলেরা

সময়: উনবিংশ শতাব্দী ভারত, ইউরোপ, আমেরিকা

জীবাণু: ভিব্রিও কলেরা (ব্যাকটেরিয়া)

কলেরা বলুন বা শুদ্ধ বাংলায় আন্ত্রিক বলুন— এই ভয়াবহ অসুখ থেকে নিস্তার পেয়েছে এমন দেশ হয়তো দুনিয়াতে হাতে গোনা। ঈষদুষ্ণ সামান্য লবণাক্ত জলে এই ব্যাকটিরিয়া জন্মায় এবং পুষ্ট হয়। অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, অপরিষ্কার খাদ্য এবং নোংরা জল পান করলে এই ব্যাকটিরিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

এই ব্যাকটিরিয়াটি আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রে আক্রমণ করে সেখানকার জল নিঃসরণকারি উৎসেচককে অতিমাত্রায় সক্রিয় করে তোলে, আর শরীর থেকে হু হু করে জল বেরিয়ে যেতে থাকে মলদ্বার দিয়ে। যদি না সঠিক চিকিৎসা হয়, তাহলে ডিহাইড্রেশনের ফলে রোগীর মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না।

১৮১৭ সালে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে আমাদের ভারতবর্ষে— সম্ভবত ততকালীন যশোরে এই রোগের সূত্রপাত ঘটে। সরকারি হিসাবে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ১৮২০ সাল নাগাদ কলেরা ছড়িয়ে পড়ে থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়াতে— মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষ মানুষের। ব্রিটিশ সৈন্যরাই এই রোগ ওইসব দেশে বহন করে নিয়ে গেছিল বলে আন্দাজ করা যায়।

এরপর এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য হয়ে এই রোগ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে রাশিয়া এবং ইউরোপে। তবে ১৮২৩-২৪ সালের ইউরোপের ঠান্ডায় কলেরার জীবাণুগুলো মারা যাওয়ায়, সংক্রমণ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

১৮২৯ সালে আবার কলেরার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আবার সেই একই রাস্তা ধরে কলেরা ছড়িয়ে পড়ে রাশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকায়। ১৮৫২ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত প্রায় চার বার কলেরা অতিমারি রূপে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে, মেরেছে লক্ষাধিক মানুষকে।

তবে সুখবর এটাই যে কলেরা যখন আক্রমণ করছে তার আগের শতাব্দীতেই মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন লেন্সে চোখ রেখে বুঝে নিতে পারছেন এই অদৃশ্য হানাদারদের। লুই পাস্তুর কলেরার টিকা আবিষ্কার করার পরেও সেটা যে খুব কার্যকরী হয়েছিল তাও না, কিন্তু বোঝা গিয়েছিল এই রোগের কারণ। তাই ওষুধ আবিষ্কারে দেরি হয়নি বেশি।

স্প্যানিশ ফ্লু:

সময়: ১৯১৮

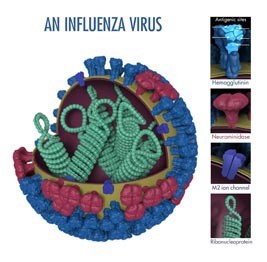

জীবাণু: ইনফুয়েঞ্জা ভাইরাস

ইনফ্লুয়েঞ্জা— আহা নামটা কী মধুর, কী মিস্টি। তাই না? ইতালিয়ানরা এরকম নাম রাখতেই অভ্যস্ত। তবে ওই অবধিই। রোগটার নামটা চমৎকার হলেও, রোগটা মোটেই চমৎকার নয়।

ভাইরাসের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত সেই ঐতিহাসিক আমল থেকেই। হেরোডোটাসের আমলের বহু আগে থেকেই সর্দিকাশি ছিল সাধারণ ব্যাপারস্যাপার। কিন্তু সর্দি কেন হয়, সেটাই কেউ জানতে পারেনি বিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি অবধি। এর পেছনে যে রাইনোভাইরাস নামে একটা পুঁচকে দশ-জিনের একটা ভাইরাস আছে, সেটা আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানকে অপেক্ষা করতে হল প্রায় দু’হাজার বছরের কাছাকাছি।

রাইনোভাইরাস সামান্য সর্দিকাশি করিয়েই শেষ। তার আগমন মাত্র দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা রে রে করে তেড়ে আসে। মারদাঙ্গা শুরু হতেই আমাদের গলা জ্বালা, সর্দি, কফ সব শুরু হয়ে যায়। তারপর শেষমেশ “রক্ত মেখে ঘেমে” যখন শরীরের প্রতিরোধী বীরপুরুষেরা উঠে দাঁড়ায় তখন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। ফ্লু ভাইরাস একটু অন্যরকম। বায়ুবাহিত জলকণার মাধ্যমে এরা ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। একবার নাক বা মুখের মধ্যে দিয়ে মরমে “পশিয়া” গেলে, লন মোয়ারের দ্বারা বাগানের ঘাস কাটার মতোই কোষেদের ধ্বংস করতে থাকে।

ফ্লু ভাইরাসের বিরূদ্ধে বিজ্ঞান সেরকম কোনও প্রতিরোধ আজও গড়ে তুলতে পারেনি। প্রতি বছর ফ্লু এর কবলে পড়ে পৃথিবীতে হাজারখানেক মানুষ এখনও মৃত্যুবরণ করে। সাধারণত দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশিষ্ট মানুষ— বিশেষত বয়স্ক এবং শিশুরাই এই ভাইরাসের সফট টার্গেট। কিন্তু ১৯১৮ সালের স্প্যনিশ ফ্লু কাউকে ছাড়েনি। যে সমস্ত মানুষ সবল এবং যথেষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারি, তাদেরও রীতিমত কাবু এবং কাউকে কাউকে যমের দুয়ারে পাঠিয়ে ছেড়েছিল এই করাল ভাইরাস।

ইতিহাসে ফ্লু-মহামারীর তথ্যপঞ্জী খুঁজে না পাওয়া গেলেও, এটা জানা গেছে যে ফ্লু ভাইরাসের বাহক হল পাখি। যে কোনও ধরনের পাখির মধ্যে ফ্লু ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু পাখিদের যে এরা সবসময় বিশাল ক্ষতি করে তা নয়। কিন্তু এই ভাইরাস যখন পাখি থেকে লাফিয়ে মানুষের মধ্যে আসে, তার মধ্যে তার অনেক মিউটেশন ঘটে। ২০০৩ সালে সার্স বা সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম ভাইরাস বা ২০০৫ সালে H5N1 ভাইরাস, এদের সবারই উৎস হল পাখি।

যাইহোক, ১৯১৮ সালের ফ্লু ভাইরাস দুনিয়াকে রীতিমতো কাঁপিয়ে ছেড়েছিল। হিসেবমতো, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষ এই ফ্লু তে আক্রান্ত হন এবং প্রায় পাঁচ কোটির কাছাকাছি মানুষ প্রাণত্যাগ করেন। এতদিন ফ্লু ব্যাপারটার সঙ্গে ওয়াকিবহাল থাকা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছিল একটা আশ্চর্য বিষয়, তা হল সুস্থ স্বাভাবিক মানুষও (১৫ বছর থেকে ৩৪ বছর বয়সি মানুষ) এই ভাইরাসের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করছিল। আমেরিকা, ইউরোপ থেকে এই রোগ ভারতেও ছড়িয়েছিল বেশ ভালোরকম। ১৯১৮ সালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। দেশ থেকে দেশান্তরে মানুষ যাচ্ছে, মিশ্রণ ঘটছে বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষের। আবার এই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে জোর কদমে। ইংরেজদের পক্ষে লড়তে বাধ্য হয়েছে ভারত। ব্রিটিশরা যুদ্ধ করছে আর তাদের উপনিবেশের নেটিভগুলোকে কী জন্য পোষা হচ্ছে? চলো যুদ্ধে!!

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

ভাগ্যবান সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবন নিয়ে তো ফিরলেন, কিন্তু সঙ্গে বয়ে নিয়ে এলেন এই মারাত্মক ফ্লু ভাইরাস। কয়েক কোটি মানুষের প্রাণনাশ করার পর শেষপর্যন্ত এই ভাইরাসের বিরূদ্ধে মানব শরীর প্রতিরোধ গড়ে তুলল, অর্থাৎ বহু প্রাণের বিনিময়ে মানুষ হার্ড ইমিউনিটি লাভ করল। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনও ভ্যাকসিন মানুষ সেই সময়ে আবিষ্কার করতে পারেনি।

পরবর্তীকালে প্রচুর গবেষণা হয়েছে ১৯১৮ সালের এই ফ্লু ভাইরাসের চরিত্র নিয়ে। কেন এই ভাইরাস এতটা আলাদা! পাখির থেকে আসা ফ্লু ভাইরাস তো এরকম নয়! পরে জানা গেল, এই ভাইরাসের উৎপত্তি পক্ষীকূল নয়, বরং স্তন্যপায়ী শূকর প্রজাতির মধ্যে বিশেষভাবে অভিযোজিত হয়ে এই ভাইরাস এহেন হন্তারক হয়ে উঠেছে! মানব দেহের কোষের বহিরঙ্গ একে চিনতে পারেনি, ট্রয়ের মতো ঢুকতে দিয়েছে নিরীহ “কাঠের ঘোড়া” কে। তারপর H1N1 নিজরূপ ধরে ছারখার করে দিয়েছে কোষের পর কোষ। ফুসফুসকে করে দিয়েছে ঝাঁঝরা। ভয়ানক শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত মানুষটির।

স্প্যানিশ ফ্লু এর সময়কার হাসপাতালের ছবি

এই ফ্লু ছড়ানোর পেছনে মানুষও কম দায়ী নয়। দ্রুত মৃত্যুহার বাড়তে থাকা এই ফ্লু এর খবর কাগজে বেরোতে দিত না ততকালীন সরকার। যুদ্ধ চলছে, অতএব মানুষের মনে সর্বসা সাহস সঞ্চয় করা দরকার। ফ্লুতে প্রতিদিন এত মৃত্যুর খবর পেলে লোকে তো ভয়ে কুঁকড়ে যাবে! এই রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়ার মতো প্রাণ দিয়েছে কত নিরীহ মানুষ, স্রেফ চিকিৎসা এবং জ্ঞানগম্যির অভাবে।

সে সময়ে, স্পেন ছিল এক নিরপেক্ষ দেশ— যুদ্ধের থেকে দূরে। সে দেশে খবর বেরোতে তো বাধা নেই। তাই সেখানকার খবরের কাগজে প্রতিদিন বেরোতে লাগল বিশ্বজোড়া এই নতুন অতিমারীর খবর। আর সেই থেকেই এই ফ্লু তার নাম পেল— স্প্যানিশ ফ্লু হিসাবে।

অতিমারী ও মানবসভ্যতা:

উপরোল্লিখিত অতিমারীগুলি ছাড়াও আমাদের দুনিয়া যত আধুনিক হয়েছে, যত বেড়েছে মানুষে মানুষে যোগাযোগ, খাদ্যাভ্যাসে এসেছে বৈচিত্র এবং বিপরীতদিকে মানুষের মধ্যে বেড়েছে অসাম্য— গরীব হয়েছে আরও গরীব, তত বিভিন্ন ধরনের মারণ জীবাণুর জন্ম হয়েছে। এডস এর জীবাণু থেকে শুরু করে হালের ইবোলা পর্যন্ত আমরা তারই সাক্ষী থেকেছি বারংবার।

২০১৬ সালের এক টেড-টক অনুষ্ঠানে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বিল গেটস পরিষ্কার করে বলেন যে— মানুষ এখন আগেকার মতো পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে চিন্তিত নয়, যতটা ব্যতিব্যস্ত সে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুদের আক্রমণে। পরমাণু অস্ত্র পৃথিবীর প্রায় সব দেশের কাছেই আজকাল মজুত রয়েছে, কিন্তু এই কালান্তক জীবাণুদের বিরূদ্ধে লড়বার জন্য কি আদৌ রয়েছে পরিণত স্বাস্থ্যব্যবস্থা? নাকি এরকম এক একটা জুনোটিক ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণেই ছারখার হয়ে যাবে মানবসভ্যতা?

বিল গেটসের উক্তিটা কিন্তু হঠাৎ করা নয়। ২০১৩ সালে আফ্রিকায় সংক্রমণ ঘটে এক মারণ ভাইরাসের যার নাম ইবোলা ভাইরাস। যদিও ইবোলা নতুন ভাইরাস নয়, তবুও এত গণহারে মহামারীরূপে তাকে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। ইবোলা হেমারেজিক ফিভার বা EHF-এ আক্রান্ত হলে মৃত্যুহার প্রায় ৫০%। অর্থাৎ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে যমে মানুষে টানাটানি অবশ্যম্ভাবী। সরাসরি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে আক্রমণ শানায় এই ভাইরাস। হয়তো এত মারাত্মক ঘাতক বলেই এই ভাইরাস এত কম সংক্রামক। কারণ সংক্রমণের প্রায় পর-পরই রোগী হাসপাতালে চলে যায়। তাই বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে আরও দশজনকে রোগ “বিলি” করার সময় পায় না।

মানবসভ্যতা যখন সবে পায়ে পায়ে চলতে শিখছে, বোধকরি তখন থেকেই জীবাণুরা আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমাদের চারপাশে যত ভাইরাস আর ব্যাকটিরিয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তার অধিকাংশের খবরই বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। খবর বলতে, তাদের জিনের গঠন, মানবকোষকে তারা কীভাবে ক্ষতি করে, কত তাড়াতাড়ি তারা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে ইত্যাদি। বিজ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতা আমাদের সামনে বেশ বড় একটা লাল সঙ্কেত— আমরা মোটেই বিপন্মুক্ত নই।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ভাইরাসের মিউটেশনও হয় প্রচন্ড দ্রুতগতিতে। ভাইরাসকে বেঁচে থাকতে গেলে তাকে বংশবৃদ্ধি করতে হবে আর এর জন্য তার দরকার একটা জীবন্ত কোষ। এবার ধরা যাক, কোনও ভাইরাস একটা কোষে আক্রমণ শানিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখে— ও হরি! সেখানে আগে থেকেই বসে রয়েছে আরও একটা ভাইরাস। এই দুই ভাইরাসের মিলনে জন্ম নিল আরও একগুচ্ছ নতুন ভাইরাসের যাদের মধ্যে ওই দুই ভাইরাসের গুণই বর্তমান। অর্থাৎ যদি সার্স -১ এর কথা ধরা যায়, তাহলে মুরগির ফ্লু আর মানুষের ফ্লু দুটোই কোনওভাবে মিশেছিলে এক শূকরের দেহে। সেখানেই এই দুই ভাইরাসের মিলনে জন্ম হয়েছিল এক নতুন মিউটেটেড ভাইরাসের। যাকে মানব কোষ চিনতেও পারে না, আর সেই তল্লাশির ফাঁকে সে কোষের মধ্যে ঢুকে ধুন্ধুমার বাঁধিয়ে বসে!

আমরা যদি উপরে উল্লিখিত মহামারীগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো এইসব ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস হঠাৎ করে আক্রমণ করেনি। এসবই একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জন্মলাভ করে কখনও যাযাবরদের দ্বারা, কখনও বিদেশি আক্রমণের মাধ্যমে, আবার কখনও বা অভিযাত্রীদের শরীর বেয়ে মিশে গেছ এক একটা নতুন দেশে, আর সেখান থেকে বাকি পৃথিবীতে। প্লেগের বা কলেরার ব্যাকটিরিয়া মানুষের অপরিচ্ছন্নতার সুযোগে এত বড়সড় হয়ে উঠেছে। নোংরা বাসস্থান, জমা জল, আবর্জনা, মলমূত্রের মধ্যে এসব ব্যাকটিরিয়া এবং পরজীবীরা নিজেদের পুষ্ট করেছে। সমাজের মধ্যে যত অসাম্য এসেছে, ততই নিঃস্ব মানুষ বাধ্য হয়েছে অখাদ্য কুখাদ্য খেতে। শক্তিসঞ্চয়ের জন্য খেয়ে গেছে অদ্ভুত সব প্রাণীর মাংস। বাস করেছে নোংরা আবর্জনাময় পরিবেশে। আর সেখান থেকেই আক্রান্ত হয়েছে এক নতুন ব্যাকটিরিয়া বা জুনোটিক ভাইরাসের দ্বারা।

তারপর— শহরের অতি ধনীও রেহাই পায়নি তার আগ্রাসন থেকে।

শুধু তাই নয়, সভ্যতা যত নিজের পায়ের মাটি শক্ত করেছে, তাকে হতে হয়েছে প্রযুক্তি নির্ভর। মানুষের আয়ুষ্কাল বেড়েছে— বেড়েছে তার চাহিদা। সেই চাহিদার পূরণের কারণে নিত্যনতুন জোগানের প্রয়োজনে কারখানা বেড়েছে, পরিবেশ বিপন্ন হয়েছে। যেসব জঙ্গলে মানুষের পা পড়ার সম্ভাবনা ছিল না, আজ সেখানে রীতিমতো শহর গড়ে উঠেছে। জঙ্গলের জীবজন্তুরা প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও ভাবে মানুষের সংস্পর্শে আসছে।

এছাড়াও রয়েছে রকমারি খাদ্যাভ্যাস। নানা রকমের প্রাণীর মাংস। তাদেরকে এক জায়গায় রেখে লালনপালন করা। জীবজন্তুদের মধ্যে যে ভাইরাস রয়েছে, তা এর ফলয়ে সহজেই একে অন্যের সঙ্গে মিশতে পারছে— মিউটেট করছে আর তৈরি হচ্ছে নতুন ভাইরাসের। প্লেগ বা কলেরার মতো ব্যাকটিরিয়াবাহিত অসুখ আজ মানুষকে খুব বেশি বিপদে ফেলতে পারে না, কারণ রকমারি অ্যান্টি-বায়োটিক ডোজ এখন হাতের মুঠোয়। তবুও এখনও প্লেগ এবং কলেরা নির্মূল হয়নি পৃথিবী থেকে। কারণ মানুষের জীবনযাত্রা এবং অজ্ঞতা আজও যথাক্রমে অনিয়ন্ত্রিত এবং সীমাহীন।

কোভিড-১৯ এবং বর্তমানের পৃথিবী:

ঠিক একশো বছর আগে ঠিক যে ধরনের ফ্লু ভাইরাসে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল আমাদের পৃথিবীসুদ্ধ লোক, আজও আমাদের দশা অনেকটাই সেরকম। তবে পার্থক্য নিশ্চই রয়েছে। সে সময়ে ভাইরোলজি বা এপিডেমিওলজি এতটা উন্নত হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থা বা তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতি এত দ্রুত হয়নি। এখন একটা দেশের খবর জানতে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয় না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আন্তর্জাল মারফত সেই তথ্য আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও একটা ভাইরাস আমাদের দুনিয়ায় এসে হানা দিচ্ছে এবং আমরা তার ভয়ে ঘরে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। কোয়ারেন্টাইন, সামাজিক দূরত্ব— এই শব্দগুলো প্রায় ইতিহাসের পাতায় আর এপিডেমিওলজির পাঠ্যপুস্তকে ঠাঁই নিয়েছিল, সেগুলোর সম্যক উপলব্ধি আমরা করতে পারছি হাতে নাতে। এ কীরকম হল?

অতিমারী একটা ডিস্টোপিয়া বা ভয়াবহ কাল্পনিক দুনিয়া। আমরা যারা আগের কোনও অতিমারীর কালে জন্মাইনি বা সেই ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই, তাদের কাছে অতিমারী স্রেফ গল্পকথা ছাড়া আর কিছুই না। আজ থেকে বছরখানেক আগেও কেউ ভাবতে পেরেছিল যে নিছক একটা ভাইরাসের আক্রমণে দেশের পর দেশ লকডাউন হবে, অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে, মানুষের ঠাঁই হবে ঘরের কোনে? ভাবলেও সেটার বাস্তবতা নিয়ে অতিবড় ভবিষ্যতবক্তাও সন্দিহান হতেন নিশ্চই।

এমন একটা ডিস্টোপিয়া এখন আমাদের সামনে— আমরা তার মধ্যে বাস করছি। তাকে নিয়ে বাঁচছি। কিন্তু সত্যিই কি এই কোভিড অতিমারী পুরোপুরি একটা ডিস্টোপিয়া? ১৯১৮ সালে মানুষের কাছে কিছুই ছিল না, ঘরবন্দী হয়ে মানুষের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাকে বাইরে বেরোতেই হত। তাই সে সময়ে বার বার উঠেছে লক ডাউন, আর একের পর এক ওয়েভ এসে নতুন করে আক্রমণ শানিয়েছে মানুষের ওপর। কাতারে কাতারে মরেছে মানুষ। মাস্ক এবং কোয়ারেন্টাইনের ধারণা বলবত হয়নি অনেক দেশেই। কারণ এই দেশ জানতে পারত না ওই দেশ কি করছে!

সেসব অসুবিধে এখন নেই। দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা নিয়মিত একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন— কৌশল শিখছেন কেমন করে এই যমদূতকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণাগার, ভাইরোলজিস্ট, এপিডেমিওলজিস্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে চলেছে প্রতিষেধকের খোঁজে। সুখবর আসবেই আর সেদিন বেশি দেরি নেই।

অতিমারী ও ভবিষ্যতের পৃথিবী:

আমরা ছোটবেলায় বইয়ে পড়েছিলাম বেশ কিছু ভয়ঙ্কর নদীর কথা। দামোদর, ইয়াং সি কিয়াং ইত্যাদি। নাব্যতা কম থাকায় বা বাঁধ থেকে কৃত্রিমভাবে জল ছাড়ার জন্য সেসব নদী ছাপিয়ে মাঝে মধ্যেই হত বন্যা। দু’কূল ভাসিয়ে সেই বন্যা প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি করার পর সেখানে পড়ে থাকত প্রচুর পলিমাটির স্তর, যা নাকি উর্বরতা বাড়াত জমির। বাকি সময়টা সেখানে ফলত সোনার ফসল।

অতিমারীর ফলেও বারংবার বদলেছে পৃথিবী, বদলেছে সমাজ, বদলেছে মানুষের চরিত্র, অভ্যেস। ধরা যাক কুখ্যাত ব্ল্যাক ডেথের কথাই।

চতুর্দশ শতকের শুরু থেকে ইউরোপে জনবিস্ফোরণ হয়েছিল। প্রবল জনসংখ্যার চাপে বিভিন্ন দেশ খাদ্য, বাসস্থান, কৃষিজমি এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের পর্যাপ্ত জোগান দিয়ে উঠতে পারছিল না। যার ফলশ্রুতি হিসাবে শুরু হয়েছিল বিভিন্ন দেশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই প্লেগের ফলে ইউরোপের জনসংখ্যা কমে গেল ভীষণ পরিমাণে। ফলে অভাব দেখা দিল শ্রমিকের, ভাগচাষিদের। যে সামন্ততন্ত্র এতদিন শুষে নিচ্ছিল মানুষের অধিকার, চাষিদের অভাবে বিস্তীর্ণ জমি হয়ে পড়ল অকর্ষিত। ভূস্বামীরা হয়ে পড়ল ভূমিহীন।

ওদিকে জাস্টিনিয়ান প্লেগের সময় মানুষ যে গণহারে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল, এই প্লেগের ফলে মানুষের মনে অজ্ঞেয়বাদের ওপর একটা ঝোঁক দেখা দিল। বিশ্বাসীদের বিশ্বাস গেল টলে আর তার ফলে ক্যাথলিক চার্চ হারাতে লাগল মানুষের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ। পরম করুণাময়ের কল্যাণকর মূর্তির বদলে এই বীভৎসরূপ সহ্য হল না বহু মানুষের। তারা ভাবল ঈশ্বরের ক্রোধের ফলশ্রুতি এই মহামারী। জন্ম হল ফ্ল্যাজেলান্টের, মানে একধরনের অজ্ঞেয়বাদী মানুষদের যারা নিজেদের শরীরে চাবুক মেরে বা খুঁচিয়ে নিজেদের কষ্ট দিত, আর ভাবত এইভাবে তারা ঈশ্বরের ক্রোধকে প্রশমণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

এছাড়াও এই ব্ল্যাক ডেথের প্রভাব পড়েছিল শিল্পে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে এবং কিছুটা হলেও সেকালের চিকিৎসাবিজ্ঞানে। ব্ল্যাক ডেথের সময়কার ঘটনা নিয়ে একশোটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল “ডেকামেরন” নামে, যা আজ সাহিত্যে ক্লাসিকের পর্যায়ে। আধুনিককালেও ড্যান ব্রাউনের বহুচর্চিত বই “ইনফারনো” এর একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এই ব্ল্যাক ডেথের ব্যাপারে পর্যালোচনা। সেখানে এক উন্মাদ বিজ্ঞানী দাবি করেছিলেন যে এই যে অতিমারী, সেগুলো নাকি মানুষের সংখ্যা কমানোর জন্য পৃথিবীতে আসে। আর মানবসংখ্যা কমলে, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান এসবে মানুষ প্রভূত উন্নতি করে। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছিলেন যে ব্ল্যাক ডেথের পর পরই ইউরোপে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ বা রেনেসাঁর আবির্ভাব হয়।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি যখন ইংল্যান্ডে কলেরার আক্রমণ হয়, তখন সোহো শহরে এর সংক্রমণ ছিল সবচাইতে বেশি। প্রতিদিন প্রায় চারশো মানুষ আক্রান্ত হতেন এবং অধিকাংশই মারা যেতেন। জন স্নো নামের এক চিকিৎসক (না না ইনি গেম অব থ্রোনস খ্যাত জন স্নো নন, রক্ত মাংসের মানুষ)— তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন যে বদ-বাতাস নয় নোংরা জলই এই রোগের কারণ। প্রথমে থেমস নদী থেকে যে দুটো কোম্পানি শহরে জল সরবরাহ করত, তার গুণমান নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তারপর নানা পদ্ধতিতে প্রচুর মৌলিক গবেষণা এবং ফিল্ড ওয়ার্ক করে তিনি সোহো শহরের ব্রডউইক স্ট্রিটের একটা জনতা-টিউবওয়েলের হাতল বদলে ফেলতে বলেন।

যথারীতি মানুষ তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল। কিন্তু তাঁর কথামতো কাজ করার ফলে ম্যাজিকের মত কলেরা রুগীর সংখ্যা কমে গেল। মহামারীর সংক্রমণের উৎসের খোঁজ পাওয়ার অর্থ তাকে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি এসে যাওয়া আর এই কাজে জন স্নো অবশ্যই একজন পথিকৃত।

জল ফুটিয়ে খাওয়ার অভ্যেস, পরিচ্ছন্নতার অভ্যেস— এগুলো অতিমারী থেকেই মানুষের শিক্ষা। ইউরোপে পীতজ্বরের মহামারীর সময়ে কেউ জানতেই পারেনি যে রোগটা মশাবাহিত। প্রায় তিরিশ বছর লেগেছিল এই ব্যাপারটা আবিষ্কার হতে। তারপর থেকে মশককূলকে নির্মূল করার কাজটা ইউরোপিয়ানরা ভালোভাবেই করেছেন।

১৯১৮ এর স্প্যানিশ ফ্লু এর ফলে প্রচুর পুরুষ মানুষ মারা যান। কেউ যুদ্ধে, কেউ বা ফ্লু তে। রোজগারের জন্যে তো আর ঘরে বসে থাকলে চলবে না, তাই বাধ্য হয়ে বাইরে বেরোনো মাত্র বায়ুবাহিত এই ফ্লু আক্রমণ করত মানুষকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টেনে নিয়ে যেত যমলোকে। তাই মহিলারা বাধ্য হয়ে সমাজের পর্দা ছেড়ে রাস্তায় বেরোলেন, অফিসে যাওয়া শুরু করলেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় সমাজের মধ্যে পরিবর্তন এল।

কোভিড -১৯ এর ফলে আমাদের জীবনযাত্রায় প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। তবে এদের মধ্যে কয়েকটাই টিঁকবে, বাকিগুলো হয়তো চলে যাবে ইতিহাসের পাতায় কিংবা জন্ম দেবে কোনও স্পেকুলেটিভ ফিকশনের।

বহু দেশের সরকার এই অতিমারীর আগে স্বাস্থ্যের পেছনে বাজেটে তেমন গুরুত্ব দিত না। গুজরাটের এক নামী হাসপাতাল উদ্বোধন হয়েছিল নকল ভেন্টিলেটরসমেত। পরে কোভিড রুগী ভর্তি হওয়ার পর আসল সত্যিটা সামনে আসে। এই অতিমারী দেখিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা। সরকার যতই দাবী করুক না কেন, ওষুধ, বা ন্যুনতম প্রোটেকশন কিট যে এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশে মজুত নেই, তা এখন প্রতিদিনই আমরা বুঝতে পারছি। মানুষের স্বাস্থ্যকে এতটা গুরুত্বহীন করে দেওয়ার ফল এখন হাতেনাতে টের পাচ্ছে প্রতিটা দেশের সরকার। আশা করা যায়, এর থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও দরকারী ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ঘরবন্দি বা লকডাউনের সময় থেকেই আমাদের বাড়ি থেকে কাজের ধারণাটা বাস্তবে নেমে এসেছে। এতদিন অফিস জানত বাড়িতে বসে কাজ হয় না, বাড়িতে বসে লোকে কেবল ঘুমায় আর রাজা উজির মারে। এই অতিমারী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, যে বাড়িতে বসেও কাজ হয় এবং বেশিই কাজ হয়। আইটি কোম্পানিগুলো বছরখানেক ওয়ার্ক ফ্রম হোমের সুবিধা দিয়ে দিল তাদের কর্মীদের।

সিনেমা থিয়েটার বন্ধ, তাই যা হচ্ছে সবই অনলাইনে। বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম— যেগুলো আগে অতটা হালে পানি পেত না, সেগুলো রমরমিয়ে সামনের সারিতে চলে এল। বড় বড় সিনেমা সরাসরি রিলিজ শুরু হল এখানে— যেগুলো আগে কেবল কল্পনাতেই ছিল।

ইন্টারনেট কোম্পানিগুলো উঠে পড়ে লাগল তাদের নেটওয়ার্ক বাড়াতে। আরও বেশি বেশি গ্রাহককে যাতে ধরা যায়, নিয়ে আসা যায় হাই-স্পিড ইন্টারনেটের আওতায়। কারণ বাড়িতে বন্দী মানুষের সামনে এখন ইন্টারনেটই ভরসা যোগাযোগ এবং বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে।

সবথেকে বড় পরিবর্তন— মাস্ক পরা, বার বার হাত ধোয়া এবং নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এটা ঠিকই যে বেশির ভাগ মানুষ এখনও সচেতন নন। কিন্তু অনেকেই ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন এবং মেনে চলছেন অক্ষরে অক্ষরে। সেটাই বা কম কি? কলেরার থেকে বাঁচতে জল ফুটিয়ে খাওয়ার অভ্যেসের মতো যদি এই অভ্যেসটাও টিঁকে যায়, তাহলে ভালো বই মন্দ তো হবে না!!

মানুষের এই যে ইন্টারনেটের ওপর চরম নির্ভরতা, সেটা ভালো না মন্দ তা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু সামাজিক দূরত্বের নামে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে সাময়িক দূরত্বটা তৈরি হচ্ছে, সেটার জের গিয়ে পড়ছে মানসিক ভারসাম্যে। অনেক ছোট ছোট কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে, বেকার হয়ে পড়েছেন বহু অদক্ষ বা মাঝারি দক্ষ শ্রমিক এবং কর্মচারী। তাঁদের কাছে নেই নতুন কাজের হাতছানি। সংসারের মুখে দুটো অন্ন তুলে দেওয়া, তাঁদের সাধারণ বিনোদনের ব্যবস্থা করাও দায় অনেক মানুষের কাছে। তাঁরা ভীত, অবসন্ন, হতাশ! এই অবস্থায় অনেকেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না। হয় আত্মহত্যার মতো ভয়ানক পথ বেছে নেন বা হয়ে পড়েন সমাজ-বিরোধী।

কোভিড অতিমারী বেশিদিন থাকবে না। টিকা আসতে চলেছে দ্রুত। হয়তো বছর দুই পরে আমরা ভুলেও যাব এর ভয়াবহতা। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না আজকের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির যুগেও পৃথিবীতে আক্রান্ত হয়েছেন কোটির ওপর মানুষ, মারা গেছেন প্রায় সাত লক্ষের কাছাকাছি মানুষ।

বিজ্ঞান আমাদের সতর্ক করতে পারে এবং করছেও। সাবধান না হলে, ভবিষ্যতে আমাদের জন্য হয়তো অপেক্ষা করে রয়েছে আরও কোনও ভয়ানক অণুজীব।

Tags: পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রচ্ছদ কাহিনি, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয় দাস

অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ একটা লেখা পড়লাম। এই সময়ের নিরিখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা। ধন্যবাদ জানাই সন্দীপন চটোপাধ্যায়কে। তথ্যসমৃদ্ধ হলেও লেখাটি ঝরঝরে, নির্মেদ এবং সুখপাঠ্য।

অনেক ধন্যবাদ দাদা।

খুব তথ্যসমৃদ্ধ একটা লেখা। খুব ভালো লাগলো।