ফ্রাঙ্কেনস্টাইন– কল্পনার অন্তরালে বাস্তব বিজ্ঞান

লেখক: সন্তু বাগ

শিল্পী: সুপ্রিয় দাস

১৮১৮ সালে প্রকাশ পায় মেরি শেলীর লেখা ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন অর মডার্ন প্রমিথিউস’ এর প্রথম খসড়া। তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্র এক ডাক্তার, যিনি বিভিন্ন মনুষ্যদেহাংশ জুড়ে এক দানব তৈরি করেন। তারপরে সেই দানবদেহটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠাকরেন। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় এক আধিভৌতিক দানব। মেরি শেলীর এই অনবদ্য কল্পনা কিন্তু শুধুই আকাশকুসুম নয়, এর পিছনে ছিল তৎকালীন বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়।

তিনি সেই সময়ের চিকিৎসাব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সমকালীন বিজ্ঞানের দুই বিখ্যাত জীবন ও মৃত্যুর সীমানা-অন্বেষক আবিষ্কার তাঁর লেখায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমটা হল কখনো সখনো জলে ডুবে আপাতমৃত মানুষের পুনর্জীবন প্রাপ্তি আর দ্বিতীয়টা হল প্রাণীকোষের উপর ইলেক্ট্রিসিটির প্রভাব।

১৭৯৫ সালে মেরি শেলীর জন্মের দুবছর আগে, তাঁর মা, দার্শনিক মেরি ওলস্টনক্রাফট, লন্ডনের এক ব্রিজ থেকে টেমস নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তিনি প্রচন্ড অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং একটা চিঠিতে লিখে রেখেছিলেন যে “আমাকে যেন মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে না আনা হয়”। মৃত্যুর পথ থেকে কি কাউকে ফিরিয়ে আনা যায়? যে একবার মৃত, তাঁকে কি করে ফিরিয়ে আনা সম্ভব!

তবু মেরি ওলস্টনক্রাফটের সুইসাইড নোটে ঐ বক্তব্যটা ছিল। কারণ, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন যে জলে ডুবে মৃত্যুর মুখোমুখি চলে গেলেও তাকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। তৎকালীন মানুষ জলে ডোবা আপাতমৃত দেহগুলিকে মৃত বলেই ধরে নিত, কারণ সেইসময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান এতই অনুন্নত ছিল যে জলে ডোবা মানুষকে বাঁচানোর কোন প্রক্রিয়া মানুষের জানা ছিল না। সেই ফুসফুস আর পাকস্থলীতে জল ভরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়া মানুষেরা কিছুক্ষণ পরে এমনিতেই মারা যেত।

কিন্তু আঠার’শ শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে জলে ডুবে মারা যাবার অনতিবিলম্বেই যদি কাউকে তুলে আনা সম্ভব হয় এবং কিছু বিশেষ প্রক্রিয়া সেই দেহের উপরে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তাকে আবার বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। এই মর্মে ১৭৭৪ সালে দুই চিকিৎসক উইলিয়াম হাওয়েস এবং টমাস কোগান লন্ডনের রয়েল হিউমেন সোসাইটিতে পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া নিয়ে একটা বক্তৃতা দেন। তখনও তাঁরা ঠিকভাবে পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারেনি। তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের কথাই বলেন। পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দু-একটা যেমন আহত ব্যাক্তির নাসারন্ধ দিয়ে বাতাস ভেতরে পাঠানো কিংবা পেটে চাপ দিয়ে জল বের করা ইত্যাদি বেশ কাজের ছিল। কিন্তু শিরা কেটে রক্ত-ক্ষরণ, তামাকের ধোঁয়া পাঠানো ইত্যাদি পদ্ধতি সেভাবে কাজে লাগেনি। এসবের পরেও কিছু ব্যাক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এইজন্যেই মেরি ওলস্টনক্রাফট মরার পরে বেঁচে ওঠা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

এভাবে যে মারা যাবার পরেও (আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে আপাতমৃত) কিছু মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব এটা প্রমাণিত হবার পরে মানুষের মধ্যে নতুন এক উদ্বেগের জন্ম দিল। পুনরুজ্জীবন পদ্ধতিকে প্রয়োগ করার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মানুষের মনে ভয় দেখা দিল যে তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হবে। এভাবেই কিছু মানুষ তৈরি করে ফেলল ‘সেফটি কফিন’ যাতে মানুষ যদি কোনও ভাবে বেঁচে ওঠে, সে যেন জানান দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি। আস্তে আস্তে তারা ল্যাবোরেটরীতে বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে গবেষণা করে খুঁজে পান যে জলে ডুবে মৃত্যুর আসল কারণ।এই আবিষ্কারই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস এবং প্রাণের গভীর যোগসুত্র খুঁজে দেয়।

যাই হোক, মেরি ওলস্টনক্রাফট ওই মারা গিয়ে আবার বেঁচে ওঠার দলে পড়লেন। তিনি যে সময়ে ঝাঁপ দিয়ে ছিলেন সেই সময়ে কিছু মৎস্যজীবী ওখানে নৌকা নিয়ে মাছ ধরছিলেন। তারা মেরিকে উদ্ধার করেন এবং ওই পদ্ধতি প্রয়োগে বাঁচিয়ে তোলেন। বেঁচে ওঠার পরে তিনি বিলাপ করে লিখেছিলেন “আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমি যখন মৃত্যুর জ্বালা সহ্য করে ফেলেছি, সেই সময়ে আমায় আবার অমানবিকভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এই জীবন যন্ত্রণায়”। এই ঘটনার দু-বছর পর, ১৭৯৭ সালে, মেরিকে জন্ম দেবার দশ দিন পরে তিনি সন্তানপ্রসবঘটিত জ্বরে মারা গেলেন।

মায়ের মারা যাওয়া এবং পুনরায় বেঁচে ওঠার পরের হতাশা অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে মেরি শেলীর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গল্পে। একজন মানুষকে জোর করে মৃত্যুর দ্বার থেকে ছিনিয়ে আনার পরে হয়তো তার মানবিক গুণাবলী ভোঁতা হয়ে যায়, এই ভাবনাই খানিক ছায়া ফেলেছিল ওই গল্পতে। এর সঙ্গে জুড়ে ছিল খোদার ওপরে খোদাকারি করার আশংকা। তৎকালীন মানুষের ধারণা অনুযায়ী পরপার থেকে ফিরে আসা মানুষ সাধারণ হতে পারেনা। হয় তারা ভগবান, অথবা খোদ শয়তানের প্রতিমূর্তি। এইভাবেই মেরি শেলী এঁকেছিলেন তার বিখ্যাত গল্পের দানব চরিত্রটিকে। কিন্তু যার মনের মধ্যে ছাপ ফেলে যায় বিজ্ঞান, সে কখনোই সাধারণ কুসংস্কারের কাছে মাথা নত করেনা। তাই তার সৃষ্টি ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের আপাত দানবটিও মানুষের কুসংস্কারের উপরে উঠতে সক্ষম হয়। ভালো মন্দের প্রচলিত ধ্যান ধারণা মিশে গিয়ে তৈরি হয় এক কালোত্তীর্ণ ধূসর চরিত্র।

সেই সময়ের বিজ্ঞানের আর একটা নতুন তত্ত্ব মেরি শেলীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গল্পে সেই প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। সেই নতুন তত্ত্বটা হল ইলেক্ট্রো-ফিজিওলজি/তড়িৎ-শারীরবিদ্যা। ১৭৮৬ সালে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী লুইজি গ্যালভানি ইটালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীকোষের ওপর তড়িতের প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। সেই সময়ে এই পরীক্ষা খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না, কারণ বিজ্ঞানীরা জানতেন যে তড়িৎ প্রাণীদেহের মধ্যে দিয়ে গেলে প্রচন্ড অঙ্গ-বিক্ষেপ সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের এই ধারণা হয় যে এর ফলেই পেশির সংকোচন হয়।

১৭৮১ সালের ২৬শে জানুয়ারি, একটা স্থির-তড়িৎ যন্ত্রের সামনে গ্যালভানির সহকারী স্ক্যালপেল দিয়ে একটা মৃত ব্যাঙের নার্ভ স্পর্শ করেন এবং আকস্মিকভাবে ব্যাঙের পা-টা লাফিয়ে ওঠে। তা লক্ষ্য করে গ্যালভানি ওই পরীক্ষাটা আবার করেন এবং একই ফল পান। এরপরে তিনি আরও বিভিন্ন পরীক্ষা শুরু করেন। প্রতিটা পরীক্ষায় তিনি একই রকম পেশি সংকোচনের ফলাফল পান। আরও লক্ষ্য করেন যে ব্যাঙের পা যখন পেতলের হুক থেকে ঝুলছে এবং নিচের লোহার জালি স্পর্শ করছে, সেগুলো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। এবার তিনি পেতল এবং লোহার একটি দ্বিধাতব পাত তৈরি করে এবং দেখেন যে ব্যাঙের পা যখন সেই পাত স্পর্শ করছে, পেশি সংকুচিত হচ্ছে।

এই পরীক্ষা থেকে গ্যালভানির ধারণা হয় যে এই বিদ্যুৎ ব্যাঙের শরীরের মধ্যেই রয়েছে। তিনি এই বিদ্যুতের নাম দিয়েছিলেন ‘প্রাণী-বিদ্যুৎ’। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এই দ্বিধাতব পাতটা কেবলমাত্র ব্যাঙের শরীর থেকে স্নায়ুতে তড়িৎ সঞ্চালনে সাহায্য করছে। ১৭৯১ সালে এক প্রবন্ধে তিনি তাঁর এই মতবাদ প্রকাশ করেন এবং জানান যে প্রাণীর পেশি এবং স্নায়ুতে রয়েছে সুপ্ত তড়িৎশক্তি। তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ‘ব্যাঙ-নাচানে’ অধ্যাপক নামেই।

সেই সময়ে ইটালিয়ান পদার্থবিদ ও রসায়ন বিজ্ঞানী আলেসান্দ্রো ভোল্টা গ্যালভানির পরীক্ষা দেখে উপলব্ধি করেন যে, আসলে ওই ব্যাঙের পা দুটো একই সঙ্গে তড়িতের বাহক ও শনাক্তকারী হিসেবে কাজ করছে। তিনি ব্যাঙের পা এর বদলে ব্যবহার করেন লবণাক্ত-কাগজ এবং তড়িৎ প্রবাহ লক্ষ্য করেন। পরে সেখান থেকেই তিনি আবিষ্কার করেন প্রথম স্থির তড়িৎ-ব্যাটারি।

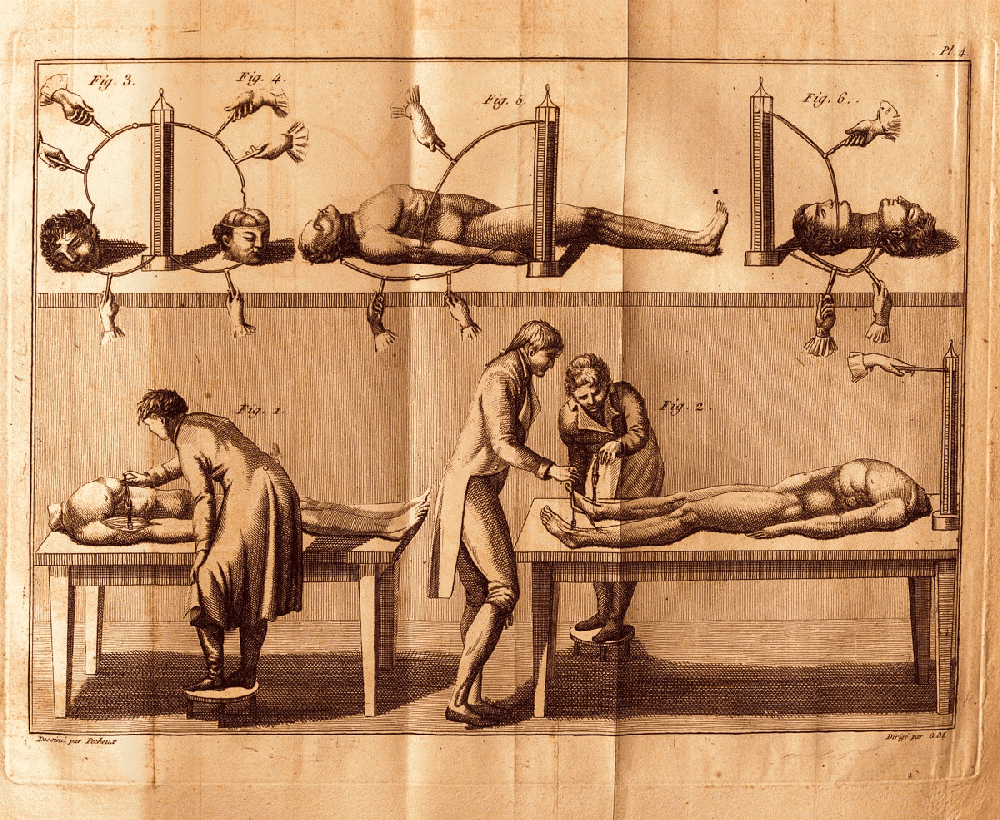

কয়েক বছর পরে, গ্যালভানির ভাইপো জিওভানি আলদিনি তার কাকার আবিষ্কারের সঙ্গে ভোল্টার আবিষ্কার যোগ করে বেশ কিছু নাটকীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সমগ্র ইউরোপ ঘুরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। তিনি কিছু প্রাণীর শরীরের অংশবিশেষ নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রেরণ করে সেগুলিকে উদ্দীপিত করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি মৃত মোষের মাথা নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রেরণ করে চোখ খোলা-বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যা দেখে দর্শক চমকপ্রদ হয়েছিল।

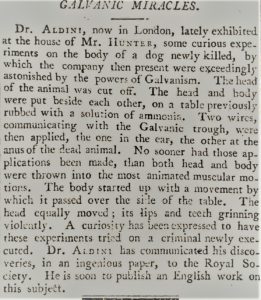

আলদিনির সবচেয়ে কুখ্যাত প্রদর্শন ছিল ১৮০৩ সালের জানুয়ারি মাসে লন্ডনের ‘রয়্যাল কলেজ অফ্ সার্জেনস্’-এ জর্জ ফস্টার নামের এক কুখ্যাত অপরাধীর, যে তার স্ত্রী এবং সন্তানকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছিল। মৃত্যুদণ্ডের পরে তার মৃতদেহের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রেরণ করা হয়। তার মুখের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রেরণের ফলে চোয়াল এবং চোখ খুলে গিয়েছিল। দর্শকেরা অবাক চোখে দেখছিল যে মৃতদেহে যেন প্রাণ ফিরে আসছে। পরের দিনের সংবাদপত্রে কার্টুন প্রকাশিত হল যে আলদিনি নরকের পিশাচের হাত থেকে ফস্টারকে ফিরিয়ে আনছে। জলে ডুবে মৃত্যুর পরে বেঁচে ওঠার আগের উদাহরণগুলোর মত, আলদিনির এই প্রদর্শন মানুষের মনে প্রাণ নিয়ে নতুন ধরনের বিজ্ঞান ও দার্শনিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল।

“General views on the application of galvanism to medical purposes; principally in cases of suspended animation” by Giovanni Aldini, 1819. Courtesy of The New York Academy of Medicine Library

১৮১৮ সালে স্কটিস চিকিৎসক অ্যানড্রু ইউরে একই রকম পরীক্ষা করেন খুনে ম্যাথিউ ক্ল্যডেসডেল-কে ফাঁসি দেবার পরে তার মৃতদেহ নিয়ে। তিনি দাবি করেন মৃতদেহের মধ্যচ্ছদার স্নায়ুকে তড়িৎ দ্বারা উদ্দীপিত করে মৃত মানুষকে আবার বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব।

১৮১৬ সালে মেরি শেলী যখন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন গল্পের খসড়া তৈরি করেন, তখন ইউরোপের বিজ্ঞান চেতনা ছিল এইরকম প্রায়। মেরি শেলী থাকতেন জেনেভা লেকের সামনে একটি ভাড়াবাড়িতে, তাঁর স্বামী জগতবিখ্যাত কবি পার্সি বিস্ শেলীর সঙ্গে। পার্সি বিস্ শেলীও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অ্যামেচার কেমিস্ট। নিজের ল্যাবেরটরি ঘরে সামান্য কেমিক্যাল নিয়ে নানা পরীক্ষা করতেন তিনি।

তাঁদের প্রতিবেশী ছিলেন লর্ড বায়রন এবং তাঁর চিকিৎসক জন পলিডরি। মেরি শেলী বা অন্যান্য প্রতিবেশীদের বাড়ীতে মাঝে মধ্যেই আড্ডা বসত। সেখানে আলোচনা হত বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়, বাদ যেত না ওই সময়কার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোও। এর মধ্যে গ্যালভানির পরীক্ষাও ছিল। মেরি শেলীর ডাইরিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে তিনি লন্ডনে একদিন তড়িৎ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগ বিষয়ে একটি সেমিনার শুনেছিলেন। তাঁর মূল ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গল্পে তিনি ‘ইলেক্ট্রিসিটি’ কথাটি একবারও ব্যবহার করেননি। কিন্তু ১৯৩১ সালের সংস্করণের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন যে গ্যালভানির পরীক্ষার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন মৃতকে প্রাণদানের ক্ষেত্রে।

জেনিভা লেকের পার্শ্ববর্তী বাড়িটায় আড্ডার সময়, একদিন বায়রন সবাইকে একটা করে ভূতের গল্প লেখার প্রতিযোগিতায় আহ্বান করলেন। বিজ্ঞান এবং রূপকথা মিশিয়ে মেরি শেলী তৈরি করলেন এমন এক গল্পের যা এর আগে কেউ করেনি। যা পাঠককে মুগ্ধ করল আবার ভয়ও দেখাল পরবর্তী দু’শ বছর ধরে। তৈরি হল এক যুগোত্তীর্ণ চরিত্র, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।

তথ্যসূত্রঃ

১।https://www.britannica.com/story/the-real-science-behind-frankenstein

২।https://www.insidescience.org/news/science-made-frankenstein

৩।https://www.sciencefriday.com/articles/real-scientific-revolution-behind-frankenstein/

৪।https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Ure

Tags: তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, প্রচ্ছদ কাহিনি, প্রবন্ধ, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন– কল্পনার অন্তরালে বাস্তব বিজ্ঞান, সন্তু বাগ, সুপ্রিয় দাস

তথ্যনিষ্ঠ লেখা, যা সেই সময়ের ভাবনা ও বিজ্ঞানকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে।

অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও আমার ধারণা, মৃত্যুর পর কাউকে ফিরিয়ে আনার পরিণাম তথা অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে সবচেয়ে মর্মান্তিক লেখাটি হল ড্যান সিমন্স-এর “দ্য রিভার স্টিক্স রানস আপস্ট্রিম”। এটি ছিল সিমন্স-এর প্রথম প্রকাশিত গল্প, যা হারলান এলিসন-কে মুগ্ধ করেছিল। গল্পটি টোয়াইলাইট জোন গল্প প্রতিযোগিতায় যুগ্মভাবে প্রথম হয়।

বাহ! খুব সুন্দর হয়েছে!

এই লেখাটি থেকে আমরা বেশ কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানতে পারি যা দিয়ে মৃত্যুর পর কাউকে ফিরিয়ে আনা যে কল্পকাহিনি ছাড়া আর কিছু নয় তা বোঝা যায় । তবে জীবিত সাধারন মানুষকে কোনো তান্ত্রিক কলা বা সম্মোহন ক্রিয়া দিয়ে তার নিজের চরিত্রগত বৈশিষ্টকে যেন ঘুম পাড়িয়ে তার মধ্যে চরিত্রগত এবং ব্যাক্তিত্বে পরিবর্তন আনা যায় তা স্বচক্ষে দেখা । এর কোনো ব্যাখা আমি পাই নি। আমায় কেউ কেউ বলেছেন যে তীব্র সম্মোহনের প্রভাবে এমন হতে পারে যা আমার কাছে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় নি ।