পিথ্রিবাবু ও আশ্চর্য ছক্কা

লেখক: শুভাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী: জটায়ু, হর্ষমোহন চট্টরাজ

(সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য)

আমার নাম পরমেশ্বর পাকড়াশি। তবে লোকে পিথ্রিবাবু বলেই ডাকে— প্রোফেসর পরমেশ্বর পাকড়াশি। প্রোফেসরি করেছি অবিশ্যি বহুকাল আগে। কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ফিজিক্স পড়াতাম। পড়ানোর থেকে গবেষণাই বেশি পছন্দের ছিল বলে কলেজের কাজ ছেড়ে রাঁচির কাছে জোনায় পৈত্রিক বাড়িতে ল্যাবরেটরি বানিয়ে নানান আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলাম। সারা বিশ্বে খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তবে আমার এইসব আবিষ্কার আমার এই ল্যাবরেটরির বাইরে এবং আমার হাতে ছাড়া অন্য কোনওভাবে তৈরি করা যায় না। যে-জন্য অনেক অনুরোধ, উপরোধ ও হুমকি সত্ত্বেও এর উৎপাদন পদ্ধতি কাউকেই কোনওদিন দিইনি। এর ফলে কম বিপদেও পড়তে হয়নি আমায়।

আমি অকৃতদার। বাবা-মা বহুকাল গত হয়েছেন। থাকার মধ্যে আমার দেখাশোনার জন্য আছে আমার বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য রামধনিয়া। আমার নানান আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে নানান ঘটনা ঘটে গেছে আমার এই চৌষট্টি বছরের দীর্ঘ জীবনে।

আজ ৮ই নভেম্বর। বিকেলের ডাকে সদ্য এসে পৌঁছেছে হেমকান্তবাবুর চিঠি। হেমকান্ত খাসনবিশ। বয়স আন্দাজ বছর চল্লিশ। অমায়িক সাদাসিধে এই মানুষটির সঙ্গে আমার আলাপ আরও বছর দশেক আগে। ইনি থাকেন হাওড়ার আমতাতে। পেশায় প্রাইমারি স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক। কিন্তু এঁর নেশা হল প্যারাসাইকোলজি আর প্যারানরম্যাল কাজকর্ম। ভূতপ্রেতের সন্ধানে ইনি যে কত হানাবাড়িতে হানা দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমি নিজে বৈজ্ঞানিক হলেও আমার মন খুব উদার। অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ে আমারও যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। আমি মনে করি এইসব ঘটনাও একদিন বিজ্ঞানের আওতায় এসে পড়বে।

এই হেমকান্তবাবুর কিছু প্রকৃতিদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা আছে। উনি থট রিডিং, ক্লেয়ারভয়েন্স বা ভবিষ্যৎ দর্শন, মাস হ্যালুশিনেশন তৈরি অর্থাৎ একসঙ্গে অনেক লোকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন। মাঝে-মাঝে আমার এখানে ঘুরে যান। ইদানীং বেশ কিছুদিন ওঁর কোনও খবর না পেয়ে বেশ চিন্তাতেই ছিলাম। তাই এতদিন বাদে চিঠিটা পেয়ে বেশ ভালো লাগল। সেটা হুবহু তুলে দিচ্ছি—

“পরম মান্যবরেষু পিথ্রিবাবু, আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় আপনি কুশলেই আছেন। আমি সবেমাত্র টাইফয়েড হইতে সারিয়া উঠিয়াছি। তাই বিগত মাস খানেক আপনার কোনও সংবাদ লইতেও পারি নাই, আপনার কাছে যাইতেও পারি নাই। বহুবার ভাবিয়াছি, আপনাকে দীনের কুটিরে আমন্ত্রণ জানাইব, কিন্তু সে সুযোগ হয় নাই। এইবার বোধ করি, সেই সুযোগ আসিয়াছে।

আমি এমন একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা আপনাকে চাক্ষুস দেখাইতে চাই, কিন্তু তাহার জন্য আপনাকে আমতায় আসিতে হইবে। ইহার ব্যাখ্যা একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব। কবে আসিবেন জানাইলে স্টেশনে উপস্থিত থাকিব। আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

বিনীত,

সেবক শ্রী হেমকান্ত খাসনবিশ।”

এই অমায়িক, উপকারী, আশ্চর্য ক্ষমতাধারী মানুষটি একাধিকবার আমাকে নানান বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। কাজেই, নতুন কী ক্ষমতা তিনি লাভ করেছেন তা জানার যথেষ্ট কৌতূহল হচ্ছে বইকী। পরের সপ্তাহে একবার কলকাতা যাবার প্রয়োজন হয়েছে, ভাবছি তখনই আমতায় ঘুরে আসব।

(২)

আমার দীর্ঘদিনের একটি গবেষণা এতদিনে চূড়ান্ত রূপ নিল। বহুদিন ধরে পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক জীবিত প্রাণীকে অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় সুপ্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন অবিকৃতভাবে রাখার চেষ্টা করে এসেছেন। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা সফলও হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের গবেষণায় সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ওই অতি নিম্ন তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য তরল নাইট্রোজেনের সাহায্যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ফলে তা জনকল্যাণে ব্যবহার করা কঠিন।

বিখ্যাত মার্কিন মাইক্রোবায়োলজিস্ট প্রোফেসর জন সি কেলি অনেকদূর এগিয়েছিলেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তিনি তাঁর গাড়ির মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হন। দশদিন পরে মিসিসিপি নদীতে তাঁর বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করেও এই রহস্যের কিনারা করতে পারেনি। কাজেই কেলির গবেষণা মাঝপথেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এইখানেই আমার গবেষণার সূত্রপাত। আমার আবিষ্কৃত ক্রায়ো-পি মেশিনে কোনও জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদকে আমারই তৈরি করা একটি বিশেষ ভেষজ উপাদানের প্রলেপ লাগিয়ে মানুষপ্রমাণ লম্বা এই যন্ত্রে ভরে একটি বোতাম টিপলেই কিছুক্ষণের মধ্যে ওই প্রাণী বা উদ্ভিদ সুপ্ত অবস্থায় চলে যায়। এরপর তাকে যন্ত্র থেকে বের করে ওইভাবেই সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া চলে। আবার যখন আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দরকার পড়বে, তখন ফের ওই যন্ত্রে ভরে আরেকটি বোতামের সাহায্যে তাদের ঘুম ভাঙানো যায়। বলা বাহুল্য, এই অবস্থায় থাকার সময় এদের কোনও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন হয় না— তার মানে শরীরের বৃদ্ধিও থমকে থাকে।

আমার বাগানের একটি গন্ধরাজ ফুল ও ল্যাবরেটরির একটি টিকটিকি নিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা সফল হয়েছে। ১৫ দিন ঘুমিয়ে থাকার পর আজ সকালে তাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার পর গন্ধরাজ ফুলটি টাটকা তোলা ফুলের মতোই গন্ধ বিলোতে লাগল, আর টিকটিকিটি আলমারির পিছনে লুকিয়ে গিয়ে জানান দিল আমার গবেষণা ঠিক, ঠিক, ঠিক!

(৩)

দিনচারেক বাদে কলকাতার কাজ সেরে হাওড়া থেকে তিনটে পঁচিশের আমতা লোকাল ধরে যখন আমতা স্টেশনে নামলাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা পেরিয়ে গেছে। শীতের বেলা ছোট হয়ে এসেছে। প্ল্যাটফর্মে নেমেই দেখি ওভারব্রিজের মুখে শ্রীমান হেমকান্ত দাঁড়িয়ে। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে রিক্সায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছতে সময় লাগল আধঘণ্টা। আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি রাখেননি হেমবাবু। বৈকালিক চা ও মুড়ি-আলুর চপ শেষ করে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, “এবার বলো তো দেখি, তুমি কী দেখাবার জন্যে আমাকে এত দূরে টেনে আনলে?” ভদ্রলোককে আগে আপনি করেই বলতাম। কিন্তু উনি বয়সে আমার থেকে ছোট হওয়ায় তাতে যারপরনাই লজ্জিত হন ও তুমি শুরু হয়।

ভদ্রলোক বললেন, “কালী পুজোর পরের দিনের ঘটনা পিথ্রিবাবু। আমাদের গ্রামে রটন্তি কালীর মন্দির আছে। সেখানে কালী পুজো হয়। পুজোর দিনে ঠাকুমাকে নিয়ে সন্ধেবেলা গেছি সেখানে। ঠাকুর দর্শন করে ফিরব, রাত আটটা— মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে শর্টকাট করব বলে এগিয়েছি। বললে বিশ্বাস করবেন না পিথ্রিবাবু, পিছন দিকটায় গেছি, আর কীরকম একটা শরীরের মধ্যে করতে লাগল। মনে হল, কী একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে টানছে সামনের দিকে। ঠাকুমাকে নিয়ে আর এগোতে ভরসা পেলাম না। সোজা রাস্তা দিয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু সারা রাত মন পড়ে রইল মন্দিরের পিছনে।

পরের দিন সকালে আবার গেলাম। আলাদাভাবে কিছুই চোখে পড়ল না। মন্দিরের পিছনটায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা সরু রাস্তা শর্টকাটে বাড়ি অবধি চলে গেছে, ওই রাস্তা বড় কেউ ব্যবহার করে না। পুজোর সময় বলে অনেক লোক ছিল চারিদিকে, আমি একা যদি জঙ্গলের ভেতর ঢুকি, তা হলে সবার চোখে পড়বে, তাই সোজা বাড়ি ফিরে এলাম। ঠিক করলাম, পুজোটা মিটে যাক, তারপর একদিন রাত করে যাব।

ভাইফোঁটার পরদিন আঁদুলে বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোঁটা নিয়ে ফিরছি, সন্ধে হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে স্টেশন থেকে হেঁটে শর্টকাট ধরে মন্দিরের দিকে যেতে থাকলাম। এই মন্দির এখন যেখানে, সেখানে আগে এক প্রাচীন মন্দির ছিল। শ্রীমন্ত সওদাগরের তৈরি। তার শুধু তিনটে পিলারের মতো পাথর ওই জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। যখনই বুঝলাম সেই জায়গাটার কাছাকাছি এসে গেছি, হাতের টর্চ জ্বাললাম— দেখি পাথর তিনটের কাছে এসে গেছি। যেই ঠিক তিন পাথরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছি, মনে হল শরীরে ম্যালেরিয়ার মতো একটা কাঁপুনি দিচ্ছে। এমন ঝাঁকুনি, যে মনে হচ্ছে ছিটকে কোথাও যেন বেরিয়ে যাব। আর সাহসে কুলোল না। মনে হল এক্ষুনি বাড়ি চলে যাই। ভাবতে পারবেন না স্যার, এরপর যা ঘটল তা বোঝানোর সাধ্যি আমার নেই। রূপকথার গপ্পে হয় শুনেছি। আর, সেই জন্যেই আপনাকে ডাকা। যেই ভেবেছি বাড়ি ফিরব, অমনি একটা ঝটকা, সব অন্ধকার, পরের মুহূর্তে দেখি এই দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছি।”

বলেন কী ভদ্রলোক! এ তো টেলিপোর্টেশন বলে মনে হচ্ছে। এ নিয়ে বিদেশে কিছু গবেষণা হচ্ছে জানতাম, কিন্তু কখনও চাক্ষুষ দেখিনি। তা হলে কি হেমবাবু একটি টেলিপোর্টেশন জোন আবিষ্কার করে বসেছেন? নাহ, নিজের চোখেই দেখতে হবে ব্যাপারটা। হেমবাবুকে বলতেই তিনি বললেন, “ওই জন্যেই তো আপনাকে আসতে বলেছি পিথ্রিবাবু। আজ রাত্রে খাবার পর আপনাতে-আমাতে যাব ওখানে।”

রাত্রে খাবার পর চাদর মুড়ি দিয়ে দুটো টর্চ হাতে করে আমি আর হেমবাবু কালী মন্দিরের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের শর্টকাট দিয়ে রওনা হলাম। আকাশে হালকা চাঁদের আলো, পথঘাট শুনশান। রাত সাড়ে ন-টা। মিনিট পনেরো হাঁটার পর ভদ্রলোক আমার কোটের আস্তিন খামচে ধরলেন, “ওই! আবার সেইরকম কাঁপুনি! আপনার কি কিছু হচ্ছে?” কই, না তো! আমার কোনও অনুভূতিই হচ্ছে না। হেমবাবু টর্চ জ্বাললেন। দূরে মন্দিরের মধ্যে একটা টিমটিমে আলো। সামনে প্রাচীন মন্দিরের অবশিষ্ট তিনটি ভাঙা পিলার একটা ত্রিভুজ রচনা করেছে। ভদ্রলোক ত্রিভুজের মধ্যিখানে আলো ফেলে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, “ওই সেই জায়গা।” আমি বললাম, “চলুন তো দেখি।” এই বলে ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুই হল না! হেমবাবু দেখি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন। তারপর গুটিগুটি আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে বললেন, “এটা বোধহয় সবার হয় না। আমি বলেই বুঝতে পারছি। আমার হাতটা ধরে থাকুন তো স্যার। কোথায় যাবেন বলুন।” আমি কিছুটা ঠাট্টার সুরেই বললাম, “চলুন তো জোনায়, আমার বাড়ি।”

পরক্ষণেই যা হল, তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। হেমবাবুর সঙ্গে একটা প্রবল ঝটকার সঙ্গে খেয়াল করলাম দুজনে দাঁড়িয়ে আছি আমার বাগানের গন্ধরাজ গাছটার নীচে! আমার বাকরুদ্ধ অবস্থা কাটল লন্ঠন হাতে এগিয়ে আসা রামধনিয়ার গলা শুনে, “এ কী বাবু, আপনি কখন এইলেন? বললেন কাল ফিরবেন!”

বাড়ি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম রীতিমতো একটা সমস্যাও আমরা তৈরি করে নিয়েছি। প্রথমত, হেমবাবুকে না পেয়ে তাঁর বাড়িতে একটা হুলুস্থুলু পড়ে যাবে; দ্বিতীয়ত, আমি তো বাড়িতে ফিরলাম, কিন্তু আমার ব্যাগপত্র তো আমতায়! শুধু আমার মানিব্যাগ আর নোটবইটা আমার ওভারকোটের ভেতরের পকেটে ছিল। রাত তখন প্রায় দশটা, কিছু ভেবে লাভ নেই। আপাতত আমার এখান থেকেই আমতায় হেমবাবুর প্রতিবেশী রমেন মুখুজ্জের বাড়ি ট্রাংক-কল করে জানিয়ে দিলাম ওঁর বাড়িতে একটা খবর দিতে যে, বিশেষ প্রয়োজনে প্রোফেসর পাকড়াশির সঙ্গে হেমকান্ত খাসনবিশ রাতের ট্রেনে রাঁচি রওনা হয়েছেন। রাতের খাওয়া আমতাতেই হয়ে গিয়েছিল। রামধনিয়াকে ডেকে হেমবাবুর জন্য বৈঠকখানায় শোবার ব্যবস্থা করে দিতে বলে আমি আমার ঘরে চলে এলাম।

পরদিন সকালে আমি আর হেমবাবু আমার বৈঠকখানার সোফায় বসে চা খেতে খেতে কালকের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছি। সবকিছু চিন্তাভাবনা করে এর থেকে দুটো সিদ্ধান্তে আসা যায়— এক, এই টেলিপোর্টেশন জোনের অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের অনুভবের বাইরে, যে কারণে আমি টের না পেলেও অলৌকিক ক্ষমতাধারী হেমবাবু এর অস্তিত্ব বুঝতে পারছেন। দুই, এই জোন থেকে যেখানে যাওয়া হবে, সেটা হেমবাবুর ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করছে। আমার চাওয়ার ওপর নয়। তার মানে হেমবাবুর সাহায্য ছাড়া এই ভ্রমণ সম্ভব নয়। আমি জোনা আসার জন্যে বলেছিলাম বটে, কিন্তু সেটা শুনে হেমবাবুই বললেন তিনি মনে মনে সেটা ভেবে ফেলেছিলেন।

আরেকটা কথা মাথায় আসতে হেমবাবুকে বলে ফেললাম, “দ্যাখো, তোমার ওখান থেকে যেমন এখানে এলাম, ঠিক ওই জায়গায়, মানে গন্ধরাজ গাছের নীচে থেকে কি আমতাতে ফেরত যাওয়া যাবে?” উত্তরে উনি জানালেন গন্ধরাজ গাছের কাছে তিনি কিছু ঠাহর করতে পারছেন না।

“আমার কী মনে হয় জানেন পিথ্রিবাবু, এই রকম জায়গা নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। সেইসব জায়গায় না গেলে কিছু করা যাবে না। হয়তো সেগুলোর কাছাকাছি গেলে আমি তার শক্তি বুঝতে পারব।”

আপাতত দরকার হেমবাবুকে তাঁর বাড়িতে ফেরানো, আর সেখান থেকে আমার জিনিসপত্র এখানে আনা। ঠিক হল আজ উনি এখানেই থাকবেন, কাল সকালে ট্রেনে আমতা চলে গিয়ে আমার ব্যাগ নিয়ে আবার আগের মতো এখানে চলে আসবেন। তাঁকে দু-বার জোনা-আমতা করতে হবে এই যা।

বিকেলে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। হেমবাবু আর আমি একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। উনি জোনা ফলস দেখবেন বলেছিলেন, তাই ওই দিকেই যাচ্ছিলাম। আমার বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ পায়ে হাঁটলেই জলপ্রপাত। সেটা দেখে রারু নদীর ধার দিয়ে একটু এগোতে না এগোতেই হেমবাবু বললেন, “দাঁড়ান স্যার, এখানেও সেই ব্যাপার মনে হচ্ছে, আশপাশেই আছে!” সেকী? জোনার প্রপাতের কাছে টেলিপোর্টেশন জোন? ছোটবেলা থেকে অজস্র বার এখানে এসেছি। কই, কোনওদিনও তো বুঝতে পারিনি কিছু? সামনে শ্মশান, ঝরনার শব্দ কমে আসছে, আরও একটু এগোতে হেমবাবু বললেন, “এখানেই শরীরের টানটা বেশি লাগছে। তার মানে একদম কাছেই।”

এদিক ওদিক তাকালাম। সামনে একটা বিশাল শিমুলগাছ। দেখি শিমুলগাছটা আর তার সামনে দু-দিকে দুটো অশ্বত্থ গাছ একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে। আমার মন বলছে, ওই ত্রিভুজের মধ্যবিন্দুতেই যা খুঁজছি তা রয়েছে। হেমবাবুকে বলতেই তিনি এগোতে যাবেন, কী মনে করে ওঁকে থামালাম, “দাঁড়াও, তুমি এখান থেকে কোথায় যেতে চাও?”

হেমবাবু বললেন, “যদি বাড়ি ফিরে যাই?”

আমি বললাম, “তুমি যদি এইভাবে বাড়ি পৌঁছাও আর সেখানে লোকজন থাকে, তাদের যে অবস্থা হবে সেটা সামাল দিতে পারবে তো? তাঁর চেয়ে আগে আমার বাড়িতে চলো, কফি খেতে-খেতে একটা উপায় বের করতে হবে। হাত ধরো।” দুজনে হাত ধরে ত্রিভুজের মাঝখানটায় উপস্থিত হলাম। পরক্ষনেই একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে দেখি সেই গন্ধরাজতলা!

বৈঠকখানায় কফি খেতে-খেতে স্থির হল— কাল বিকেলের দিকে হেমবাবু আবার জোনার ধারে যাবেন। সেখান থেকে চলে যাবেন আমতায় মন্দিরের পিছনে জঙ্গলে। তারপর পায়ে হেঁটে স্বাভাবিকভাবে বাড়ি পৌঁছবেন। সন্ধেবেলা সুযোগ বুঝে ব্যাগটা নিয়ে আবার এখানে এসে আমায় ব্যাগটা দিয়ে আবার আমতায় ফিরে যাবেন।

(৪)

এর তিন দিন বাদে আমার দীর্ঘ দিনের গ্রিক পুরাতাত্ত্বিক বান্ধবী ও বহু অভিযানের সঙ্গিনী মাদাম এলিনা আন্টনোপাউলোর লেখা এক চিঠি পেলাম। বাহান্ন বছরের এই মহিলা শুধু যে তুখোড় বৈজ্ঞানিক তা নন, গ্রিসের একটি সাইকিক রিসার্চ সেন্টারের একজন পুরোধাও বটে। এঁর আরেকটি গুণ, ইনি চমৎকার বাঁশি বাজান। দেশ-বিদেশের নানান রকমের বাঁশি রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। এলিনা লিখেছে সে পাকিস্তানে আসছে এক আর্কিওলজিকাল গবেষণা টিমের প্রধান হিসেবে। তার গন্তব্য মহেন-জো-দারো। সিন্ধু অববাহিকার প্রাচীন এই আশ্চর্য নাগরিক সভ্যতার মানুষদের বিষয়ে কিছু অজানা তথ্য নিয়ে গবেষণার জন্যেই সে মহেন-জো-দারো আসছে। কী করে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল, তারই অনুসন্ধান এলিনার প্রধান উদ্দেশ্য। সে চাইছে আমি ওর সঙ্গে যোগ দিই। হাতে এই মুহূর্তে কোনও কাজ নেই। তাই ঠিক করলাম আগামী সপ্তাহেই ওর কাছে যাব।

পাঁচ দিন পর দুপুরে করাচি পৌঁছে এলিনাকে একটা ফোন করে দিলাম। ও আগেই জানিয়েছিল ওদের দলবল উঠেছে আর্কিওলজি রেস্ট হাউসে। করাচি এয়ারপোর্ট থেকে একটা ছোট প্লেন সোজা মহেন-জো-দারো যায় বটে, কিন্তু সেটা সপ্তাহে মাত্র দু-দিন চলে, আর, আজ রবিবারের একমাত্র বিমানটি সকাল ন-টায় ছেড়ে গেছে, পরের প্লেন সেই বৃহস্পতিবার। তাই প্লেনের অপেক্ষায় না থেকে রাত ন-টার খুশল-খান-খট্টক এক্সপ্রেস ধরে আজ সকাল ছ-টায় এসে পৌঁছেছি ডোকরি শহরের কাছে মহেন-জো-দারো স্টেশনে। স্টেশন থেকে মূল প্রত্নতাত্বিক ক্ষেত্রটি প্রায় সাত মাইল দূরে। রিকশা নিয়ে যখন রেস্ট হাউসে এসে পৌঁছলাম তখন বাজে প্রায় সাড়ে আটটা।

এলিনা দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ঠিক হল লাঞ্চের পর আমরা মূল খননক্ষেত্রে যাব। সেই মতো দুপুর একটা নাগাদ আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে পুরো পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়। আমি আগেও এখানে একবার এসেছি। আবার সেই সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, জলনিকাশি ব্যবস্থা, শস্যাগার, স্নানাগার, স্তূপ দেখতে দেখতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কী করে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে সে যুগের মানুষ স্থাপত্যবিদ্যায় এত পারদর্শী হয়ে উঠেছিল ভাবতে অবাক লাগে। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে পুরো সভ্যতাটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সন্ধেবেলা রেস্ট হাউসের ঘরে এলিনার সঙ্গে বসে সেই নিয়েই কথা হচ্ছিল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২০ সালে যখন এখানে খননকার্য চালান, তখন সেখানে ৪৪টি কঙ্কাল পাওয়া যায় যাতে অত্যন্ত সক্রিয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তা হলে কি এখানে সে যুগে পারমানবিক শক্তি নিয়ে কোন কাজকর্ম হত? এলিনা বলল, “ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ আছে, তার ওপরে শক্তিশালী তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। ডিটেক্টর যন্ত্র হাতে কাছে এগোলেই মনে হচ্ছে কিছু একটা শক্তি যেন সামনে টানছে।”

এই কথা শুনেই কেন জানি না হেমবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক এই রকম অভিজ্ঞতার কথাই তিনি বলেছিলেন না? তা হলে কি মহেন-জো-দারোর ওই স্তূপ একটা টেলিপোর্টেশন জোন? কিন্তু তা আমরা বুঝবো কী করে? সেটা বুঝতে গেলে শ্রীমান হেমকান্তকে প্রয়োজন। এলিনার সঙ্গে হেমবাবুর আগে থেকেই আলাপ আছে, কাজেই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো এলিনাকে বলতেই সে লাফিয়ে উঠল। তার হেমবাবুকে চাই। রাত হয়েছে, এলিনার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলাম।

হেমবাবুকে চিঠি লিখতে চাইছিলাম, কিন্তু এলিনার তর সইছে না— পরের দিন সকালেই সে বলল ফোন করতে। অগত্যা ট্রাংক-কল করে রমেন মুখুজ্জের বাড়িতে জানালাম আধঘণ্টা বাদে আবার করব, যেন হেমবাবুকে খবর দিয়ে আনানো হয়।

আধঘণ্টা বাদে হেমবাবুকে ফোনে পেয়ে সংক্ষেপে সব জানাতে ভদ্রলোক আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু সমস্যা হল ওঁর পক্ষে একা তো এখানে আসা সম্ভব নয়। উনি বললেন ওঁর পদ্ধতিতে চলে আসবেন! সে না-হয় হল, কিন্তু বিদেশি রাষ্ট্রে উপযুক্ত কাগজপত্র, ভিসা ছাড়া এসে ধরা পড়লে কী হবে সেটা চিন্তার বিষয়। আর আদৌ যদি কোনও টেলিপোর্টেশন জোন না থাকে, তা হলে ওঁকে দেশে ফেরত পাঠানো তো বিরাট সমস্যা হবে! কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা, বললেন আসবেনই, আর ওঁর মন নাকি বলছে অভিযান বিফলে যাবে না। কী আর করা, অগত্যা ঝুঁকি নিয়ে রাজি হতে ভদ্রলোক বললেন জোনাতে যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাতের দিকে এখানে চলে আসবেন।

আজ আমি আর এলিনা অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্তূপের মাথায় উঠেছিলাম। এলিনার হাতে একটা EMF বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটেক্টর যন্ত্র। যত স্তূপের কাছে যাচ্ছি, তার কাঁটা ততই ডানদিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। একটা কিছু সামনে আছে বুঝতে পারছি। কাল হেমবাবুকে নিয়ে দেখতে হবে।

দুঃসংবাদ! চরম দুঃসংবাদ! রেস্ট হাউসে ফিরে ডাইনিং হলে লাঞ্চ করার সময় করাচি টেলিভিশনের একটা খবরে মন ভেঙে গেল। আমাদের অত্যন্ত কাছের বহু পুরোনো জার্মান ভূতাত্বিক বন্ধু ফ্রাঞ্জ স্টুবেল নিরুদ্দেশ! সে সম্প্রতি ব্যস্ত ছিল প্যালেওশানোগ্রাফি মানে সমুদ্রের তলার ভূতত্ব নিয়ে গবেষণার কাজে। এবং এই জন্যেই তার প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল— এটা আমরা জানতাম। খবরে বলছে, তার যাবার কথা ছিল হামাকুলিয়া আগ্নেয়গিরির কাছে। ওই অঞ্চলের সমুদ্রের নীচে ভূত্বকের অবিরত একটা নড়াচড়া হয়। সেই কারণে আগ্নেয়গিরি থেকে লাভাও নির্গত হতে থাকে। এর ফলে আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত নানারকম তড়িচ্চুম্বকীয় ঘটনা ঘটে থাকে। শক্তিশালী তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সন্ধান মেলে সেখানে। তাই তো! সেখানেও তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র? আশ্চর্য সমাপতন! ফ্রাঞ্জের বিমান ওই অঞ্চলে হারিয়ে যায়। আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমনকী জলে ডুবুরি নামিয়েও কোনও হদিশ করে ওঠা যায়নি।

এলিনা আর আমি দুজনেই স্তম্ভিত এই খবরে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে গিয়ে ফ্রাঞ্জের সন্ধান করতে হবে— প্রয়োজনে হাওয়াইতে গিয়েও। রাত্রে হেমবাবুর আবির্ভাবের পর তাঁকে আমি আর এলিনা ফ্রাঞ্জের খবরটা দিলাম। শুনে ভদ্রলোকও খুব মর্মাহত হয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে তিনজনে আবার সেই স্তূপে গেলাম। আমারও সন্দেহ হচ্ছিল ওই স্তূপে টেলিপোর্টেশন জোন আছে বলে, হেমবাবু সেই সন্দেহ নিরশন করলেন। কিন্তু একদম ওপরে উঠে ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, “এখানে কিন্তু আমতা বা জোনার মতো অত অল্প নয়, বরং একটা বেশ জোরালো টান বুঝতে পারছি পিথ্রিবাবু। তবে ব্যাপারটা ওইরকমই সন্দেহ নেই। তা হলে কী করতে বলেন?”

আমি চাইছিলাম এলিনাকে নিয়ে তিনজনেই জোনাতে ফিরে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় একটা প্ল্যান বানাতে হবে। কিন্তু আমি বা এলিনা দুজনের কেউই এভাবে ফিরে যেতে পারব না। আমাদের আইনসম্মতভাবে যে-ভাবে এসেছি, সেভাবেই ফিরতে হবে। ঠিক হল হেমবাবু আজ রাত্রে চলে গিয়ে জোনাতে আমার জন্যে আপেক্ষা করবেন, আমি পরের দিনের প্লেন ধরে করাচি চলে গিয়ে দেশের প্লেন ধরব। এলিনা তার সহকর্মীদের মধ্যে কাউকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জোনাতে চলে আসবে। সেখানেই ঠিক হবে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী। সেইমতো রাত দশটা নাগাদ ডিনারের পর আমরা আবার হাজির হলাম ওই স্তূপে। হেমবাবু এগিয়ে গেলেন স্তূপের মধ্যিখানে। তারপর আমাদের চোখের সামনে উধাও হয়ে গেলেন জোনার উদ্দেশে।

(৫)

তিন দিন পর আজ দুপুরে জোনাতে ফিরে দেখি হেমবাবু আমার বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মুখ গম্ভীর। তাঁর মুখ থেকে যা শুনলাম সে এক আজব ঘটনা। মহেন-জো-দারোর স্তূপে সে রাত্রে জোনাতে ফিরবেন বলে হেমবাবু আমাদের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর—

“আশ্চর্য ব্যাপার স্যার, এর আগে যখনই জায়গার নাম চিন্তা করেছি, সেখানেই পৌঁছে গেছি। কিন্তু এবার তা হল না। একটা ঝাঁকুনির পর দেখি কোথায় জোনা কোথায় কী! আমি সমুদ্রের ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, চারিদিকে ইয়া পেল্লায় পেল্লায় পাথরের মুণ্ডু! মনে হল আমি একটা দ্বীপে। তা ছাড়া, তখন তো ছিল রাত, এখন দেখি দিব্যি ঝলমলে দিন। একটা টিলার ওপর উঠে চারদিক নজর করতে দেখি অনেক দূরে জনবসতি। সেদিকে যেতে ভরসা পেলাম না। আমার তো তখন ভয় ধরে গেছে— কোথায় যেতে কোথায় এলাম। এখন ফিরব কী করে? মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবতে বসলাম। বুঝলাম, মহেন-জো-দারোর জায়গাটা বলেছিলাম বেশি শক্তিশালী— তাই বোধহয় নিজের ইচ্ছাশক্তি কাজ করল না, অন্য জায়গায় নিয়ে গেল। কাজেই ফিরতে গেলে আমাকে যে-ভাবে হোক আগের মতো একটা জায়গা খুঁজে বের করতেই হবে। মনকে সংযত করে এদিক-ওদিক ঠাহর করার চেষ্টা করছি। একটা গুহার কাছে মনে হল সেই অনুভূতি। ইষ্টনাম জপে সেদিকে গিয়ে তবে আপনার এখানে আসতে পারলাম। কোথায় গিয়ে পড়েছিলাম বলুন তো?”

হেমবাবুর বর্ণনা শুনে তো মনে হচ্ছে ইস্টার আইল্যান্ড। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপ বহুদিন ধরেই অভিযাত্রী, বৈজ্ঞানিক, ও পর্যটকদের কাছে খুব আকর্ষণীয় জায়গা। এই দ্বীপে অতিকায় কিছু মূর্তি বা মোয়াই ইতস্তত মাটিতে পোঁতা অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু কারা সেই মূর্তি বানাল, কীভাবে বানাল, আর কেনই-বা বানাল তার কোনও সদুত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। নরওয়ের বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ থর হেয়েরডাল তাঁর আকু-আকু বইতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। কিন্তু হেমবাবু জোনা যেতে সেখানেই-বা কেন চলে গেলেন? সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না— কোথায় আমতা, কোথায় জোনা, কোথায় মহেন-জো-দারো, আর কোথায় বা সুদূর ইস্টার আইল্যান্ড! এলিনা ফোন করে জানিয়েছে সে কাল এসে পৌঁছচ্ছে। সে এলে ঠান্ডা মাথায় পুরোটা ভাবতে হবে। হেমবাবু আপাতত এখানেই থাকছেন।

(৬)

গতকাল বিকেলে এলিনা এসে পৌঁছেছে। তাকে সমস্ত ঘটনা বলেছি। সেও ধন্দে পড়ে গেছে। একটা সূত্র না পেলে এগোনোও যাচ্ছে না। ফ্রাঞ্জেরও কোনও খবর নেই। যত দিন যাচ্ছে, তাকে পাবার সম্ভাবনাও যেন তত কমে আসছে। সবার মন অত্যন্ত খারাপ।

আজ হেমবাবু সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্টের টেবিলে এক আশ্চর্য কথা বললেন, “স্যার, কাল ফ্রাঞ্জ-স্যারের কথা ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, কিন্তু শেষ রাতে ঘুমটা একটু পাতলা হয়ে এল— চোখের সামনে দেখি দুটো সংখ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে।”

এলিনা বলল, “মনে আছে সংখ্যাগুলো? কীসের সংখ্যা?”

হেমবাবু বললেন, “কীসের তো জানি না ম্যাডাম, সংখ্যা দুটো হল ২৬৫৯ আর ৪৩৮০। তারপর ফ্রাঞ্জ-স্যারের চশমা-পরা মুখটা ভেসে উঠল— বেঁচে আছেন, কিন্তু কেমন যেন নির্জীব লাগছে! তারপর চশমার দুটো কাচে দুটো বড় বড় পাঁচমাথাওলা তারা! তারপরই সব মিলিয়ে গেল।”

হেমবাবুর এই ধরনের আশ্চর্য ক্ষমতার নজির আগেও দেখেছি। তিনি সংখ্যা নিয়ে কোনও কিছু, যেমন অজানা অ্যাকাউন্ট নম্বর, গাড়ির লাইসেন্স নম্বর, টাকার নম্বর, এ-সব বলে দিতে পারেন। কাজেই এবারেও তাঁর কথাকে অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। কিন্তু সংখ্যা দুটো কী, সেটা বলার ক্ষমতা বোধহয় শ্রীমান হেমকান্তের আয়ত্তের বাইরে। আমাদের দুই বৈজ্ঞানিককেই ভাবতে হবে।

ঠাকুমার অসুস্থ হবার খবর ফোনে আসায় হেমবাবু দুপুরে বাড়ি ফিরে গেছেন, বলে গেছেন দরকার হলেই তলব করতে। বিকেলে আমি আর এলিনা আমার দোতলার স্টাডিতে বসেছিলাম। আমার সামনে টেবিলে রাখা গ্লোবটা নিজের মনেই ঘোরাচ্ছিলাম। একবার মহেন-জো-দারো একবার জোনা, এই করছি— একবার চোখটা আটকে গেল মহেন-জো-দারোর ল্যাটিচিউডে— সাড়ে ২৬° নর্থ মতন। হেমবাবু এরকমই একটা সংখ্যা দেখেছিলেন না? ২৬৫৭? সেটা কি তা হলে ২৬.৫৭? এলিনাকে বলতেই সে লাফিয়ে উঠল। ওই ছোট গ্লোবে এর থেকে নিখুঁত দেখা যাচ্ছিল না। তাই আমার বড় ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাসটা খুলে মেঝেতে পেতে দিলাম। হুমড়ি খেয়ে বসে স্কেল আর কম্পাস নিয়ে মহেন-জো-দারো-টা একটা পেন দিয়ে মার্ক করলাম। সত্যিই ২৬.৫৭° নর্থ।

তারপর জোনা আর আমতা— নাঃ, এরা ওই ল্যাটিচিউডে পড়ছে না। কিন্তু আবার আশ্চর্যের পর আশ্চর্য! ইস্টার আইল্যান্ডের ল্যাটিচিউডও ২৬.৫৭°, তবে উত্তরের বদলে দক্ষিণ গোলার্ধ। এলিনা বলল, “দ্যাখো তো পাকড়াশি, ওই ল্যাটিচিউডে আর কী কী জায়গা পড়ছে?”

আমার হঠাৎ মনে পড়ল ১৯৭২ সালে বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী বন্ধু ইভান স্যান্ডারসন পৃথিবীর দশটি জায়গাকে চিহ্নিত করেছিলেন— যে-সব জায়গায় এমন কিছু-কিছু ঘটনা ঘটেছিল যার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। আমার লাইব্রেরি থেকে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত ১৯৭২-এর সাগা ম্যাগাজিন বের করে স্যান্ডারসনের প্রবন্ধ খুলে দেখি তার মধ্যে এই মহেন-জো-দারো আর ইস্টার আইল্যান্ডও পড়ছে।

প্রায় একঘণ্টা ধরে স্যান্ডারসনের লেখা আর আমাদের দুজনের ভূপর্যটনের ফলাফল যা দাঁড়াল, তা রীতিমতো বিস্ময়কর এবং হেমবাবুর দিব্যদর্শন যে কতখানি অভ্রান্ত তা আরও একবার প্রমাণিত হল। এলিনা তো উত্তেজনায় ছটফট করছে। আমাদের মনে হচ্ছে ফ্রাঞ্জ-কে আমরা খুঁজে পাবই।

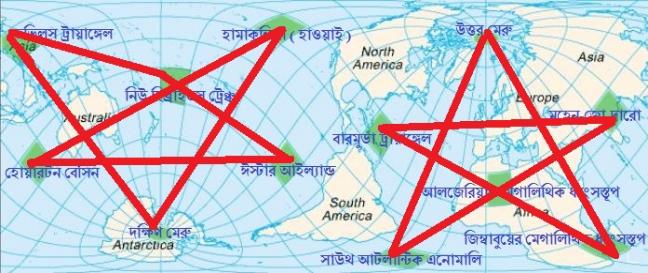

আমাদের গবেষণার ফলাফল আগে বলা দরকার—

১। ২৬.৫৭° নর্থ-এ সারা পৃথিবীতে অসংখ্য জায়গা থাকলেও স্যান্ডারসন পাঁচটি জায়গাকে চিহ্নিত করেছেন— মহেন-জো-দারো, জাপান সমুদ্রের ড্রাগন’স ট্রায়াঙ্গেল, হামাকুলিয়া— যেখান থেকে ফ্রাঞ্জ অন্তর্হিত হয়েছে, কুখ্যাত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এবং আফ্রিকার টিমবাকটু শহরের কাছে আলজেরিয়ার মেগালিথিক ধ্বংসস্তূপ।

২। একইভাবে ২৬.৫৭° সাউথ-এ রয়েছে সাহারা মরুভূমিতে জিম্বাবোয়ের মেগালিথিক ধ্বংসস্তূপ, সমুদ্রের এক গভীর অঞ্চল হোয়ারটন বেসিন, আরেক গভীর জায়গা নিউ হিব্রাইডস ট্রেঞ্চ, হেমবাবুর ইস্টার আইল্যান্ড এবং সাউথ আটলান্টিক এনোম্যালি— যেখানে ভ্যান এলেন বিকিরণ বলয় পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে রয়েছে।

৩। প্রশ্ন হল, এত জায়গার মধ্যে এই জায়গাগুলোই বা কেন বাছা হল? এই পাঁচটি করে জায়গাকে যদি আমরা ম্যাপে পরপর যোগ করি, তা হলে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ এক সঙ্গে নিয়েই সেগুলি দুটি পাঁচ শীর্ষবিন্দু-যুক্ত তারার আকার ধারণ করে! হেমবাবু এই দুটি তারার কথাই বোধহয় বলেছিলেন। তা ছাড়াও দেখছি দুটি তারার ভেতরের দুটি বাহুর ছেদবিন্দুতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুও পড়ছে।

৪। আশ্চর্যজনকভাবে এই দশটি জায়গার প্রত্যেকটি পরেরটি থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত, এবং, এই দূরত্ব হল ৪৩৮০ মাইল— আমরা মেপে দেখেছি! হেমকান্ত অভ্রান্ত!

৫। আমাদের অনুমান, ২৬.৫৭° নর্থ ও সাউথের এই জায়গা দশটির মধ্যে একটি সহজাত টেলিপোর্টেশন টানেল রয়েছে, যার সাহায্যে এদের একটি জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যাওয়া যায়। আবার, এদের বাইরেও পৃথিবীতে অসংখ্য অজানা টেলিপোর্টেশন জোন আছে— যেমন জোনা, আমতা— যেগুলো থেকেও অন্য জায়গায় যাওয়া যায়, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থানটি হেমবাবুর মতো বিশেষ ক্ষমতাধারীদের ইচ্ছাশক্তি নির্ভর।

৬। মানচিত্রে সবক-টি জায়গা যখন চিহ্নিত করা শেষ হল, দেখলাম এগুলিকে একসঙ্গে যোগ করলে একটি অদ্ভুত জ্যামিতিক আকার নিচ্ছে— ইংরেজিতে যাকে বলে imperfect icosahedrons— মানে, এর আকৃতি ছক্কার মতো, কিন্তু ছ-টি তলের বদলে ২০টি সমবাহু ত্রিভুজাকৃতির তল রয়েছে এই আশ্চর্য ছক্কায়।

সারাদিন ধরে আমি আর এলিনা বসে আমাদের পরবর্তী কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করলাম। ঠিক হল, ফ্রাঞ্জ যেখান থেকে উধাও হয়েছিল, সেই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হামাকুলিয়া অঞ্চল থেকেই আমাদের অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে অভিযান চালাতে গেলে আগে দরকার একটা জলযান। এ ছাড়াও দরকার সমুদ্রের নীচে নেমে কাজ করার জন্য সাবমেরিন জাতীয় কিছু। এলিনাকে সেকথা বলতে সে ট্রাংক-কলে তার এক পূর্ব পরিচিত জাপানি ওশানোলজিস্ট বন্ধু কিকুতারো কনিশির সঙ্গে যোগাযোগ করতে সে ফ্রাঞ্জের খবর শুনে খুবই দুঃখ প্রকাশ করল এবং আমাদের সঙ্গে যেতে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। কনিশির সঙ্গে থাকছে তারই আবিষ্কৃত অত্যাধুনিক উভচর জলযান কনিমেরিন ম্যাক্স, যা জলে জাহাজের মতো আর জলের নীচে সাবমেরিনের মতো চলে। কাজেই এই এক যানে আমাদের সব কাজ হয়ে যাবে।

এ ছাড়াও অবশ্যম্ভাবীভাবে থাকছেন শ্রী হেমকান্ত খাসনবিশ, কারণ তাঁর সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে এই টেলিপোর্টেশন জোনগুলি খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। তাঁকেও আমতায় ফোন করে দেওয়া হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব জোগাড়যন্ত্র করে যাত্রা শুরু করতে হবে। এখন প্রত্যেকটা মুহূর্ত মূল্যবান।

(৭)

সানফ্রানসিসকো বন্দরের কাছে আগে থেকে কনিশির ঠিক করে রাখা হারবার-কোর্ট হোটেলে এসে উঠেছি আমরা। আমরা, মানে আমি, এলিনা আর হেমবাবু আজই সকালে এখানে এসে পৌঁছেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম তটে প্রশান্ত মহাসাগরের ধারের এই বন্দর-শহর থেকেই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে জলপথে যেতে হয়। কিন্তু, আমরা এই অভিযান গোপন রাখতে চাই বলে এই জনবহুল শহর থেকে যাত্রা করব না। এখানকার বিখ্যাত গোল্ডেন গেট প্রণালীর ৩০ মাইল দূরে ফ্যারালন দ্বীপপুঞ্জ নামে এক-ঝাঁক জনমানবহীন দ্বীপ আছে। তার মধ্যে সেন্ট জেমস দ্বীপে এসে হাজির হয়েছে আমাদের দলের চতুর্থ সদস্য কনিশি। সে ওসাকা থেকে সমুদ্রের তলা দিয়ে তাঁর কনিমেরিন-ম্যাক্স নিয়ে ওই দ্বীপে এসে উঠেছে। আজ দুপুরে সে তার জাহাজের ওয়্যারলেস থেকে হোটেলে ফোন করে জানিয়েছে সব রেডি। আমরাও এখান থেকে একটা স্পিডবোট ভাড়া করে সেন্ট জেমস-এ গিয়ে কনিশির সঙ্গে যোগ দেব। তারপর সেখান থেকে শুরু হবে আসল যাত্রা।

ফ্রাঞ্জের কোনও খবর নেই। হোটেলের লবিতে পুরোনো খবরের কাগজ ঘেঁটে দেখলাম শেষ খবর বেশ কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল, তাতে বলছে মার্কিন নৌবহর সমস্ত তল্লাশী বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু হেমবাবু ক্রমাগত আমাদের আশ্বাস দিয়ে চলেছেন এই বলে যে, ফ্রাঞ্জ বেঁচে আছে; কিন্তু আর কিছু বলতে পারছেন না। হেমবাবুর ওপর ভরসা করা ছাড়া আপাতত আর কোনও রাস্তা নেই।

কোথায় বোট ভাড়া পাওয়া যায় তার খোঁজখবর করতে আমরা বেরোলাম। এলিনা সরাসরি ফেরিঘাটে খোঁজ করতে বারণ করল। বন্দরের কাছে একটা বড় সবজি বাজার বসে। সেখানে গিয়ে কয়েকজন দোকানীকে জিজ্ঞেস করতে এক বুড়ি ফলওয়ালী বলল তার ছেলের বোট আছে এবং সে সেটা ভাড়া দিতে পারে। এক ঘণ্টা বাদে সে দুপুরের খাবার দিতে আসবে, তখন আমরা কথা বলতে পারি।

বুড়ির ছেলে পিটারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল রাত ১১টার সময় আমরা এই বাজারের সামনে আসব। পিটার সেখানে উপস্থিত থাকবে। সেই মতো ডিনারের পর হোটেল থেকে চেক আউট করে আমরা হাজির হলাম বাজারের সামনে। আমাদের সঙ্গে মালপত্র অল্পই— তিনজনের তিনটে ব্যাগ। অভিযানের যাবতীয় সরঞ্জাম কনিশিই সব তার যানে করে নিয়ে এসেছে। রাতের অন্ধকারে ল্যাম্প পোস্টের আলোয় পথ দেখে বাজার পেরিয়ে পিটারের সঙ্গে ফেরি বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম দেড় নম্বর জেটি ঘাটে। সেখানে পিটারের একটা ছোট মোটর বোট বাঁধা ছিল। পিটার আমাদের সেন্ট জেমস দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে।

৩০ মাইল যেতে সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। তীরের কাছে আসতে এলিনা তার টর্চ দ্বীপের দিকে লক্ষ করে জ্বালানো-নেভানো করতে লাগলো। কয়েকবার এরকম করার পর দেখা গেল দ্বীপ থেকেও ওই রকম আলো জ্বলছে-নিভছে— কনিশি আমাদের জন্য দ্বীপে অপেক্ষা করছে।

দ্বীপে নামতেই কনিশি আমাদের স্বাগত জানাল। এলিনা তার সঙ্গে আমার আর হেমবাবুর পরিচয় করিয়ে দিল। সৌম্য দর্শন, বছর ত্রিশের যুবক, পেটানো শরীর। দেখলেই বোঝা যায় এই ধরনের অভিযানের যথেষ্ট ধকল নেওয়ার তার অভ্যাস আছে। পিটার তার পাওনা বুঝে নিয়ে ফিরে গেল। কনিশি বলল এই সেন্ট জেমস দ্বীপ মাত্র ১২০০ বর্গ মিটার জায়গা নিয়ে। দ্বীপের ঠিক মাঝখানে ও একটা তাঁবু ফেলেছে— আমরা রাতটা সেখানেই কাটাব। তাঁবুতে পৌঁছে কনিশিকে ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতার কথা বলা হল।

(৮)

ভোর পাঁচটায় কনিশি আমাদের তুলে দিল। তার জাহাজ আছে দ্বীপের ঠিক উলটো দিকে একটা খাঁড়ির কাছে। হেঁটে ওখানে যেতে বেশি সময় লাগল না। কনিমেরিন-ম্যাক্স যখন জলের ওপরে চলে, তখন তার ডেকটা খোলাই থাকে। যখন জলে ডুব দেয়, তার আগে একটা শক্ত কাচের ঢাকনা পুরো ডেকটাকে হুডের মতো ঢেকে দেয়। কনিশি বলল তাতে জলের নীচেও ডেকে বসে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়।

আমরা চারজন সেন্ট জেমস দ্বীপ থেকে রওনা হয়েছি। আমাদের অবস্থান ৩৭.৪৫° নর্থ-১২৩.০৫° ওয়েস্ট। কনিশি সবার জন্য কফি নিয়ে হাজির। সকালের ঝলমলে রোদে কনিমেরিনের ডেকে বসে কফি খেতে-খেতে এখন এরপর কী করণীয় তা নিয়ে আলোচনা করার দরকার।

***

তিনদিন কেটে গেছে। নতুন কোনও খবর নেই। অত্যন্ত বিরক্তিকর সমুদ্রযাত্রা। বই পড়ে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আর বাইরের দৃশ্য দেখে সময় কাটানো ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই। কনিশিকে আমার নতুন আবিষ্কার ক্রায়ো-পি-এর কথা বলছিলাম। এলিনা তো এর মধ্যে দেখেও এসেছে। কনিশি শুনে খুব খুশি হল। বলল, “প্রোফেসর, তুমি যদি এই যন্ত্রকে আরও উন্নত করতে পার, তা হলে হয়তো জরাকে জয় করে মানুষ অমর নিরোগ হতে পারবে। কারণ হাইবারনেটেড অবস্থায় তুমি জীবের বৃদ্ধি আটকাতে পেরেছ।”

আমরা আপাতত চল্লিশ নট গতিবেগে চলছি। প্রথম দু-দিন হাওয়া প্রায় ছিলই না। ফলে মোটরের ওপর চাপ বেশি পড়ছিল। আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় পাঁচ থেকে ছ-দিন। জ্বালানী সাশ্রয়ের জন্য আমরা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া জলের নীচে দিয়ে যাব না, এটাই ঠিক হয়েছে; কারণ আসল কাজ যখন জলের নীচে, সেই সময় জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে মুশকিল।

গতকাল থেকে উত্তর-পূর্ব ট্রেড উইন্ড বইতে শুরু করেছে, ফলে আমাদেরও গতি বেড়ে গেছে। চারদিকে শুধু নীল সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। কখনও-কখনও ঢেউ আছড়ে পড়ছে জাহাজের ডেকে। কনিশি মাছ ধরায় সিদ্ধহস্ত। কাল সে একটা মাহিমাহি মাছ ধরেছে। ডলফিনের আকৃতির এই মাছগুলো দেখতে ভারী সুন্দর— দু-পাশ সোনালি, আর পিঠের দিকে উজ্জ্বল নীল আর সবুজ। খেতেও সুস্বাদু।

হেমবাবুর দেখলাম কয়েকবার বমি হল— ওষুধ দিতে হল। আমাদের অবিশ্যি এ ধরনের সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা আছে। এইভাবে চললে আর দিন দুয়েকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যেতে পারব।

***

এইভাবে আরও দু-দিন কেটে গেল। আমরা এখন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিন-পূর্ব তট থেকে প্রায় ২২ মাইল দূরে। এই জায়গাই হল সেই হামাকুলিয়া। এমনিতেই হাওয়াই সুপ্ত আর সক্রিয় দু-রকম আগ্নেয়গিরির অঞ্চল। আর এখানেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০০ ফুট নীচে আছে লো-ইহি নামের এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। আমাদের অভিযান চালাতে হবে এখানকার জলের নীচে। কনিশি বলল এবার তার জাহাজ জলে ডুব দেবে। লো-ইহির জ্বালামুখের ব্যাস আধ মাইলেরও বেশি। কাজেই স্বচ্ছন্দে আমাদের যান তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে।

এলিনা আর হেমবাবু ডেকে, আমি আর কনিশি কন্ট্রোল রুমে। প্যানেলের একটি বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা কাচের আবরণ বেরিয়ে এসে পুরো ডেকটাকে ঢেকে দিল, আর ভেতরে অক্সিজেন সরবরাহ শুরু হয়ে গেল। কনিশি বলল এই কাচ এতই শক্ত যে জলের চাপ সহজেই সহ্য করতে পারবে। এবার একটি লিভারে চাপ দিতেই জলের নীচে নামতে শুরু করল কনিমেরিন-ম্যাক্স। আমরা চারজনেই ডেকের ওপর এসে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে বাইরের আলো কমে এল। সমুদ্রের তলার নানান আশ্চর্য প্রাণী আর উদ্ভিদের গা থেকে বেরোনো এক স্নিগ্ধ প্রতিপ্রভা ডুবোজাহাজেকে যেন এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে যাচ্ছিল। কনিশি ডুবোজাহাজের হেডলাইট জ্বেলে দিল যাতে কোনও ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা না খেতে হয়। লো-ইহির বিস্তৃত জ্বালামুখের ঠিক ওপরে এখন আমরা। সবেমাত্র গহ্বরে প্রবেশ করল জাহাজ। ঠিক তখনই আমার কোটের আস্তিনটা খামচে ধরলেন হেমবাবু, “স্যার!” তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোকের মুখটা ফ্যাকাশে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, “সেই মহেন-জো-দারোর মতো জোরালো টান পিথ্রিবাবু, যত নামছি, তত যেন বাড়ছে!”

আমি আর এলিনা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমাদের হিসেব অনুযায়ী হামাকুলিয়ায় একটা টেলিপোর্টেশন জোন থাকার কথা। কিন্তু সেটা যে ঠিক লো-ইহির ভেতরে তা কে জানত? জানলেন অবিশ্যি শ্রীমান হেমকান্ত খাসনবিশ। ক্রমশ নামছি নীচের দিকে, বুঝতে পারছি হেমবাবু আর সহ্য করতে পারছেন না— দরদর করে ঘামছেন— প্রাণপণে আমাকে জাপটে ধরে আছেন। হঠাৎ প্রবল একটা ঝাঁকুনি, এ ঝাঁকুনি আমি আগে অনুভব করিনি— আমতাতেও নয়, জোনাতেও নয়। মুহূর্তের অন্ধকার। দৃষ্টি ফিরে পেয়ে দেখি আমরা জলের নীচেই তো রয়েছি, তা হলে? তা হলে কি এটা কোনও টেলিপোর্টেশন জোন নয়? আমাদের গণনা কি ভুল? ঝাঁকুনিটা তা হলে কীসের?

এলিনা বলল, “পাকড়াশি, দ্যাখো— এ তো চারদিকেই জল। আগ্নেয়গিরির পাথরের মতো জায়গা তো নয়? আমরা কি তা হলে অন্য কোথাও চলে এসেছি?” কনিশি এতক্ষণে সামলে উঠেছে। হেমবাবু কিন্তু এখনও স্বাভাবিক নন। এলিনা তাঁকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল। কনিশি বলল, “ওপরে ওঠা যাক। নইলে বোঝা যাবে না আমরা কোথায়।”

জলের ওপরে ওঠার পর বুঝলাম আমরা সত্যিই অন্য জায়গায় এসে গেছি। চারপাশটা পুরো পালটে গেছে। কনিশি তার জলযানের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমাদের ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড বের করে ফেলল। তারপর উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল, “জাপানের আছে— ওয়াতাশি নো কুনি— আমার দেশ!”

ঠিকঠাক অবস্থান বের করে কনিশি জানাল, “এই জায়গাটাকে আমার ভাষায় বলে মা-নো-উমি, তার মানে শয়তানের সাগর। আমরা হনশু দ্বীপের ১১২ মাইল দক্ষিন-পূর্বে মিয়াকে দ্বীপের কাছে আছি। তোমরা অ্যাটলান্টিকের বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কথা তো সবাই জান, এই ডেভিল’স সি ওই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দোসর।”

আমি আর এলিনা একবার পরস্পরের দিকে তাকালাম। এলিনা বলে উঠল, “এটাই কি ড্রাগন’স ট্রায়াঙ্গেল?” কনিশি বলল, “একদম ঠিক। যেমন বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে বছরের পর বছর ধরে বহু জাহাজ আর প্লেন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, একইভাবে এখানেও তা-ই হয়েছে। ১৯৫২ সালে ৭০০ লোক নিয়ে ৫টা সামরিক জাহাজ হারিয়ে গিয়েছিল। সেটার ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জাপান সরকার ১০০ জন বৈজ্ঞানিকের একটা দলকে একটা গবেষণা জাহাজে পাঠায়। সেটাকেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে এই জায়গাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।”

হেমবাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার বলে উঠলেন, “পিথ্রিবাবু, এই জায়গাটাও আপনাদের সেই লিস্টে আছে না?” ঠিক। ২৬.৫৭° উত্তর অক্ষাংশের পাঁচটি জায়গার একটি— ঠিক যেমন মহেন-জো-দারো। অর্থাৎ এখানেও কোথাও একটা উচ্চশক্তির টেলিপোর্টেশন জোন আছে। তার মানে, কোনওভাবে ওই সব জলযান আর বিমানগুলো এই জোনের মধ্যে পড়ে গিয়ে অন্য কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। কোথায় জানি না, কিন্তু মন বলছে এই বিশ্বের এই রকম অজস্র টেলিপোর্টেশন জোনের কোনও না কোনটায় সেগুলো চলে যাচ্ছে। একই ঘটনা তার মানে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলেও ঘটেছে। তা হলে এটাই আসল রহস্য— যে রহস্য বছরের পর বছর অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে— তা আজ আমরা উন্মোচন করলাম!

এলিনা বলল, “আমাদের এই সমুদ্রের নীচে অনুসন্ধান করতে হবে। হয়তো ফ্রাঞ্জ হামাকুলিয়ায় হারিয়ে গিয়ে এখানে চলে এসেছিল। কিন্তু এখন না। রাতের অন্ধকারে। আপাতত কোথাও কনিশিকে তার যানটা লুকিয়ে রাখতে হবে।”

কনিশি বলল, “জলের নীচে সম্ভব না। প্রচুর জ্বালানী খরচ হবে। কাছাকাছি কোনও দ্বীপে দেখতে হব।”

কনিশি তার জাহাজের লাইব্রেরি থেকে কিছু বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বলল, “এই জায়গার দ্বীপগুলোকে একসঙ্গে বলে ইজু দ্বীপপুঞ্জ। এর মধ্যে কিছু দ্বীপে জনবসতি আছে, সেগুলোতে গেলে আমাদের চলবে না। কিন্তু আরও কিছু দ্বীপ আছে যেগুলো একদম জনমানবহীন। সেখানেই আমাদের লুকোতে হবে।”

এক্ষেত্রে নিজের অঞ্চল বলে কনিশির ওপরেই নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই ওকে বললাম সেরকম দ্বীপের সন্ধান করতে। কনিশি জানাল, “এদের মধ্যে সব থেকে বড় দ্বীপ তোরি-শিমা। এখান থেকে একটু দূরে ফিলিপাইন সমুদ্রের দিকে, কাজেই কেউ জানতেও পারবে না। এটাও কিন্তু হামাকুলিয়ার মতোই একটা আগ্নেয়দ্বীপ। আমরা ওখানেই যাব। সবাই ভেতরে ঢোকো। নীচে নামব।”

আমরা হামাকুলিয়াতে যখন ছিলাম তখন ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ছিল। যে মুহূর্তে আমরা জাপানে চলে এলাম, আন্তর্জাতিক সময় অনুসারে তখন ১৬ তারিখ সকাল। কাজেই প্রত্যেকের ঘড়ি সেই মতো ঠিক করে নিতে হল। কনিশির কথা মতো আমরা জলের নীচে দিয়ে চলে এসেছি তোরি-শিমা দ্বীপে। অত্যন্ত উঁচু নীচু জমি দিয়ে তৈরি এই দ্বীপ। আকারেও বড়। কনিশি বলল প্রায় দুই বর্গ মাইল মতো এলাকা। দ্বীপের তীরে অজস্র সামুদ্রিক পাখির ভিড়। একটা খাঁড়ির মধ্যে কনিশি তার জাহাজ নোঙর করে আমাদের নিয়ে চলে এল উঁচু একটা ঢিপি পেরিয়ে নীচু জায়গায়, যেখানে কেউ সমুদ্র থেকে আমাদের লক্ষ করবে না। রাতে থাকার জন্য প্লাস্টিকের তাঁবু আর আলো সঙ্গেই ছিল। দুটো তাঁবুর একটাতে আমি আর হেমবাবু্, অন্যটায় কনিশি আর এলিনা থাকছে।

তারিখটা একদিন এগোলে কী হবে, ঘটনাটা তো একই দিনে ঘটছে— কাজেই যথেষ্ট পরিশ্রমে আমরা সবাই ক্লান্ত। আমারও এই বয়সে শরীর এত ধকল এখন আর নিতে পারে না। হেমবাবুও কাহিল। অথচ আমাদের চারজনের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে সুস্থ থাকতে হবে। উনি ঠিক না থাকলে আমরা ফ্রাঞ্জকে উদ্ধারের ব্যাপারে এক পা-ও এগোতে পারব না। তাই ঠিক হল আজ পুরো বিশ্রাম। হেমবাবু ওষুধ খেয়ে সারাদিন অকাতরে টানা ঘুমিয়েছেন। যা করার এক দিন বাদে করতে হবে।

(৯)

হেমবাবু ঘুম থেকে উঠে একদম ফিট। তাঁকে বলে দিয়েছি তাঁর এখন একটাই কাজ, যখনই টানের জায়গা অনুভব করবেন, সঙ্গে-সঙ্গে জানান দেবেন। কনিশি ডাকছে, খাঁড়িতে জাহাজের কাছে যেতে হবে।

রাত নেমেছে। কনিশির জলযান আমাদের নিয়ে সমুদ্রের নীচে ডুব দিল। আমাদের লক্ষ্য দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রের তলায় তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালানো। কনিশি তাঁর জাহাজকে ধীরে ধীরে দ্বীপের থেকে আধ মাইল দূরে রেখে ঘুরিয়ে যাচ্ছে দ্বীপের চারদিকে। জাহাজের উজ্বল হেডলাইটের আলোয় রাতের সমুদ্রতল এখন স্পষ্ট। একসময় কনিশি জানাল আমরা দ্বীপের উলটোদিকের সমুদ্রে চলে এসেছি। এদিকটা প্রথম দিন দ্বীপে আসার সময় আমরা দেখিনি, কাজেই সবার অনুসন্ধিৎসু চোখ ডুবোজাহাজের জানলায়।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটা আশ্চর্য জিনিস— সামনে বিশাল একটা পাথরের খণ্ড। এ জিনিস এখানে কী করে এল? এলিনা আর কনিশিও এখন সেটা দেখতে পেয়েছে। কনিশি তার জাহাজ থামিয়েছে। ভালোভাবে তাকিয়ে বোঝা গেল একটা বিরাট পাথরের তৈরি কিছু সামনে রয়েছে এবং তার বিস্তৃতি ক্রমশ সামনের দিকে— কত দূর কে জানে— অন্ধকারে ও-পাশটা হারিয়ে গেছে। এলিনা বলল, “ভেতর থেকে হবে না, আমাদের জলে নেমে দেখতে হবে। কনিশি, তোমার জাহাজ ওপরে তোলো, ডাইভিং সুট পরে আমরা নামব।”

কনিমেরিন এখন জলের ওপরে। কনিশি হেডলাইট নিভিয়ে দিয়েছে। চারজনে চারটে ডুবুরির পোশাক পরে তৈরি। হেমবাবুর একটু অস্বস্তি হলেও শেষ অবধি নড়াচড়া করে মানিয়ে নিয়েছেন। এই পোশাকের হেলমেটে একটা করে জোরালো সার্চ লাইট আছে। ফলে জলের নীচে দেখতে কোনও অসুবিধা হবে না। হেমবাবুকে বললাম তিনি যেন একদম আমার পাশে পাশে থাকেন। এক-এক করে চারজন জাহাজ থেকে মই বেয়ে জলে নেমে পড়লাম।

সমুদ্রের নীচে এর আগেও যাবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, কিন্তু সে ডুবোজাহাজের মধ্যেই। এরকম জলের মধ্যে সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। জোর আলোয় দেখছি সামনে দিয়ে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাছের ঝাঁক। তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সেই পাথরের স্তূপের দিকে। হিসেব অনুযায়ী আমরা ওপর থেকে ৬০ ফুট নীচে। ভাসতে ভাসতে গিয়ে নামলাম পাথরটার ওপর। যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বিশাল এক আকৃতি। অন্তত আরও চল্লিশ ফুট মতো নীচের দিকে নেমে গেছে। আর দৈর্ঘ্যে? অন্তত দুটো ফুটবল খেলার মাঠ ধরে যাবে! এ জিনিস এখানে কে বানাল? কেনই বা বানাল? এই পাথর মোটেও এবড়োখেবড়ো নয়, বরং মসৃণ পাথরের স্তর পাঁচটি ধাপে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। ঠিক যেন একটা গ্যালারি!

ক্রমশ আমরা আরও তলায় নামছি। চোখে পড়ছে পাথরের চারদিকে অজস্র খাঁজ আর ফাঁক। তা হলে কি এর ভেতর ঢোকা যায়, আর ভেতরটা ফাঁপা? দেখা যাক। চারপাশ দেখতে দেখতে এক জায়গায় দেখা গেল একটা ঢালু মতন পথ ভেতরে ঢুকে গেছে, যার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে একটা লোক ভেতরে চলে যেতে পারে। এলিনা ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বলল। প্রথমে সে, তারপর কনিশি ঢুকে গেল ভেতরে, তারপর আমি হেমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে।

আশ্চর্য! যত ভেতরে ঢুকছি, তত দেখছি আমাদের চারপাশে জল কমছে— অর্থাৎ আমরা একটা গহ্বরে ঢুকেছি যার ওপরের স্তর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে, নীচেও কিছু আছে। আরও খানিকটা যাবার পর আমরা যে জায়গায় এসে পৌঁছলাম সেটা একটা বিশাল পাথরের ঘর, সেখানে জলের চিহ্নমাত্র নেই। কনিশি তার হেলমেট খুলে বলল, “তোমরাও হেলমেট খোলো। এখানে পর্যাপ্ত বাতাস, নিশ্বাস নিতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।” তা-ই তো! জলের নীচে এরকম স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা এল কী করে? তা হলে কি কেউ কৃত্রিমভাবে তৈরি করেছে? কেউ কি আছে এখানে? হেলমেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে সার্চলাইটও নিবে গিয়েছিল, কিন্তু লক্ষ করলাম এখানে সম্পূর্ণ অন্ধকার নেই। কোথা থেকে যেন একটা অদ্ভুত হালকা আলো আসছে। কনিশি বলল, “চলো, সামনে এগোনো যাক।”

হেমবাবু আমার হাতটা ধরে আছেন, বুঝলাম যথেষ্টই ঘাবড়ে আছেন ভদ্রলোক। বেশ কয়েকটা অলিগলি পেরোনোর পর হঠাৎ দেখি দূরে একটা জায়গায় জোর আলো জ্বলছে, এবং এ আলো বিজলি বাতি! চারজনে পা টিপে টিপে সামনে এগিয়ে দেখি একটা ঘরের মতন— সেখান একটা টেবিলের সামনে একটা পাথরের ওপর বসে পিছন ফিরে টুপি পরা একজন লোক কিছু লিখে চলেছে!

সে লোক আমাদের এখনও দেখতে পায়নি। কিন্তু এইভাবে কতক্ষণ? এলিনা আমার কানে ফিসফিসিয়ে বলল আমাদের অস্তিত্ব জানান দিতে। একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি— আমাদের দেখে লোকটা কী করবে, তার কাছে কোনও অস্ত্র আছে কি না, এখানে আরও কেউ রয়েছে কিনা কিছুই আমরা জানি না। আমার বন্দুকও ওপরে জাহাজে রাখা, ভাবিনি জলের নীচে দরকার পড়বে।

যা থাকে কপালে বলে একটা গলা খাঁকরানি দিলাম— সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চমকে ঘুরে গিয়ে পাথরটা থেকে উঠে একদম সামনে— মুখের ভাব পুরো ভূত দেখার মতো। আমাদের দু-পক্ষেরই এক অবস্থা। লোকটা চারদিক তাকাচ্ছে, আমাদের দিকে দেখছে, বুঝে উঠতে পারছে না আমরা কোথা থেকে উদয় হলাম। এবার তার নজর পড়ল আমার ওপর— সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে বলে উঠল, “প্রোফেসর পাকড়াশি না? তুমি এখানে কী করে এলে? কেনই বা? এখানকার খোঁজ পেলে কী করে?” এই বলে সে টুপিটা খুলে টেবিলে রেখে টেবিলের ওপর রাখা একটা রিভলবার তুলে নিল। এতক্ষণে আমিও তাকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি— কিন্তু— না না, তা কী করে হয়? প্রোফেসর জন কেলি তো মৃত! এ তা হলে কে?

লোকটা নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিল, “প্রোফেসর, ভাবছ মরা মানুষ বেঁচে উঠল কী করে, তা-ই না? যে মরেইনি, তাঁর আবার বাঁচার প্রশ্ন আসে কীভাবে?”

আমি বললাম, “কিন্তু তোমার দেহ তো পুলিশ মিসিসিপি নদীর ধার থেকে পেয়েছিল!”

লোকটা বলল, “তার মুখটা ছিল বিকৃত, শুধু পোশাকটা ছিল আমার। একটা লোককে আমার জায়গায় অভিনয় করতে হয়েছিল আরকী। তা, বিজ্ঞানের সাধনায় ওরকম এক-আধটা প্রাণ বিসর্জন তো হতেই পারে, তাই না পাকড়াশি? এখন বলো তো, তুমি এখানে কী করছ? এরাই বা কারা?”

এলিনার পরিচয় দিতে কেলি বলল সে এলিনার নাম শুনেছে, যদিও কনিশির নাম তার অজানা। হেমবাবুর সঙ্গে পরিচয় করালাম আমার সেক্রেটারি বলে, যদিও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা কিছু বললাম না। আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য যে ফ্রাঞ্জকে খুঁজে বের করা তা বললাম, তবে আশ্চর্য ছক্কার ব্যাপারে চুপ রইলাম।

শুনে কেলি বলল, “জানি না কীভাবে তোমরা এই জায়গার হদিশ পেলে— তবে প্রোফেসর, আমার খুব ইচ্ছে ছিল তোমার পায়ের ধুলো পড়ুক আমার এই ল্যাবরেটরিতে। কীভাবে তা সম্ভব হতে পারে সে নিয়েও ভেবেছি। কিন্তু তুমি যে নিজেই চলে আসবে তা কল্পনাও করিনি।”

এখানে কোন ল্যাবরেটরিতে কেলি কী গবেষণা করছে? ও যে ক্রায়োজেনিক্স-এর ওপর কাজ করছিল তা আগেই বলেছি। কিন্তু তার জন্য একটা মানুষকে খুন করার কী দরকার ছিল? এই অজ্ঞাতবাসেরই বা কারণটা কী?

কেলিকে সেই প্রশ্ন করতে সে নিজেই বলল, “এসে যখন পড়েছ, সবই জানবে। আমার হারিয়ে যাবার প্রয়োজন পড়েছিল। ওপরের জগতে আমার এই গবেষণা চালাতে পারতাম না। তোমরা জান, আমার গবেষণার বিষয় ছিল নিম্ন তাপমাত্রায় মানবদেহ সংরক্ষণ। কিন্তু ওটা শুরু মাত্র। আসল গবেষণা অন্য বিষয়ে। প্রায় শেষ হবার মুখে সেই গবেষণা। তারপরেই আমি হব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক। এসো আমার সঙ্গে।”

এই বলে সে সামনের দিকে আরেকটা গলিপথে হাঁটা দিল, তাকে আমরা অনুসরণ করলাম। এবার পৌঁছলাম আরেকটা ঘরে, এটাই মনে হল কেলির ল্যাবরেটরি। পাঁচটা টেবিলে পাঁচটা কাচের বাক্স— প্রত্যেকটার সঙ্গে একাধিক পাইপ আর বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে চলে গেছে একটা বড় যন্ত্রের মধ্যে। যন্ত্রটা থেকে লাল আর হলুদ আলো জ্বলছে-নিভছে। দেখে মনে হল বড় কম্পিউটার। সামনে গিয়ে দেখি বাক্সগুলোর মধ্যে পাইপ দিয়ে একটা সাদা ধোঁয়া পাঠানো হচ্ছে, তার ফলে ভেতরটা অস্বচ্ছ হয়ে রয়েছে। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে ভেতরে একজন করে মানুষ শায়িত। সর্বনাশ, এরা কারা? জীবিত না মৃত? ফ্রাঞ্জও কি এখানে আছে?

কেলি বলে চলেছে, “তোমরা কানিংহ্যামের নাম শুনেছ? জিম কানিংহ্যাম?” এলিনা বলল, “হ্যাঁ, এপিডেমিওলজিস্ট। এনথ্রাক্স রোগ নিয়ে গবেষণা করছিল। হঠাৎই মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে হারিয়ে যায়।”

“ঠিক। এক নম্বরে রয়েছে কানিংহ্যাম। দুয়ে আছে পাকড়াশির দেশের বংশদ্ভুত আরেক প্রতিভাধর হারিয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিক বিমল কাঞ্জিভাই, তিনে দক্ষিণ মেরুতে হারিয়ে যাওয়া সিডনি মার্কস, চারে রুশ জীব বিজ্ঞানী নিকোলাই প্যাশেনিক— এরা সবাই পৃথিবীর চোখে হারিয়ে গেছে। পাকড়াশি, ঠিক যেমন হারিয়ে গেছে তোমার বন্ধু ফ্রাঞ্জ স্টুবেল!”— এই বলে কেলি পাঁচ নম্বর বাক্সের দিকে আঙুল দেখাল। আমি আর এলিনা ছুটে সেখানে গিয়ে দেখি ভেতরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে আমাদের বহুকালের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, বহু অভিযানের সাথী ফ্রাঞ্জ। এলিনা নিজেকে আর সামলাতে পারল না, গিয়ে কেলির জামার কলারটা দু-হাতে টেনে ধরল, “স্কাউন্ড্রেল! কী করেছ তুমি এদের? এরা কী করে এখানে এল? তুমি এদের মেরে ফেলেছ?”

আলতো করে এলিনার হাতটা কলার থেকে সরিয়ে কেলি মৃদু হেসে বলল, “সুন্দরী, তোমার এতগুলো প্রশ্নের উত্তর এক-এক করে দিই? এদের মধ্যে মার্কস আর ফ্রাঞ্জকে আমি অজ্ঞান অবস্থায় তোরি-শিমা দ্বীপে পড়ে থাকতে দেখি। জানি না ওরা কীভাবে ওখানে এল। বাকিদের আনার ব্যবস্থা আমাকে করে নিতে হয়েছে— কীভাবে, সেটা আর জিজ্ঞেস কোরো না।”

তা হলে কি কেলি টেলিপোর্টেশনের ব্যাপারটা জানেই না? ও নিজে কী করে এখানে এল? এখানে এই বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে ওর কাজটাই বা কী? আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঠিক একই প্রশ্ন করে বসল কিকুতারো কনিশি।

“আমি এসেছি আমার নিজের সাবমেরিনে। আমার দরকার ছিল এরকম একটা নিরুপদ্রব জায়গার। ওপরের জগতে অহেতুক কৌতূহলের শিকার হতে চাই না আমি। আমার গবেষণা প্রথম কিন্তু আমি আমেরিকাতেই শুরু করি। শব্দ বিজ্ঞানী সুখবিন্দার সিং চাধার কথা জান কি?”

প্রবাসী এই শিখ বিজ্ঞানীর কথা আমি শুনেছি। ইনিও হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কিন্তু প্রায় ১৫ সপ্তাহ পর যখন এঁকে প্যারিসের একটা রেস্তোরাঁর সামনে পাওয়া যায়, তখন ইনি সম্পূর্ণ স্মৃতিলুপ্ত। কী ঘটেছিল কিছুই উনি বলতে পারেননি। এরপর বেশিদিন আর তিনি বাঁচেননি। তার সঙ্গে কেলির কি সম্পর্ক?

“ভাবো তো পাকড়াশি, যদি ওর স্মৃতি ফিরে আসত, সব বলে দিত, আমার কী সর্বনাশ হয়ে যেত? ওকে আমার কাজের শেষে মেরে ফেলাই উচিত ছিল। তাই আর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে নতুন করে জলের নীচে, যেখানে কেউ আমায় খুঁজে পাবে না, আবার আমার কাজ শুরু করেছি। ডেভিল’স সি-তে এই পাথরের স্তূপটার কথা আমার আগে জানা ছিল। কে বানিয়েছে জানা যায় না। কেউ বলে কোনও ভিনগ্রহী বুদ্ধিমান প্রাণীর কাজ— যেমনটা আছে পেরুতে, ইংল্যান্ডের সলসবেরি প্লেনে; আবার কেউ বলে এটা সমুদ্রের তলায় মু-সভ্যতার লুপ্ত শহরের ধ্বংসাবশেষ, ঠিক আটলান্টিসের মতো। ভেবেছিলাম প্রায় কেউই এটার কথা জানে না, কিন্তু এখন তো দেখছি এ জায়গাটাও নিরাপদ নয়।”

আমি নিজে এটার কথা জানতাম না আগেই লিখেছি। এমনকী কনিশি যে জাপানের বাসিন্দা, তার কাছেও এটা অজানা সেটা সে পরে বলেছিল।

“তোমার সাবমেরিন মানে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“এখানেই গুহার মধ্যে রাখা আছে। আমাকে তো সভ্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হচ্ছে রসদ আর গবেষণার জিনিসপত্রের জন্য, এখানে তো আর কেউ নেই। মূলত আমি তাইওয়ান আর জাপানের দিকেই যাই, তবে ছদ্মবেশে।”

এলিনা বলল, “ঢের হয়েছে। এদের এই অবস্থা কেন বলো আগে।”

“তোমরা তো সবাই বৈজ্ঞানিক। আশা করি আমার কথাগুলো তোমরা স্বীকার করে নেবে। এক সময় আমি ক্রায়োজেনিক্স নিয়ে কিছু কাজ শুরু করেছিলাম, কিন্তু সেই কাজ সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি। তখন সেই অর্ধসমাপ্ত কাজের থেকেই এই গবেষণার শুরু। আমি হতে চাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। সারা দুনিয়া আমাকে এক বাক্যে মেনে নেবে। তার জন্য চাই অঢেল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। কোনও একজন মানুষ, সে যতই প্রতিভাধর হোক-না কেন, তার পক্ষে এক জীবনে কখনওই এত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না। তা হলে উপায়? এখানেই আমার কাজ— জ্ঞান সঞ্চালন।

“তোমরা জান, মানুষের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলেই তার মৃত্যু হয় না— যতক্ষণ-না তার মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হচ্ছে। প্রায় মিনিট দশেকের মতো— তারপর আর কিছু করার থাকে না। হৃদক্রিয়া বন্ধ হলে রক্তসংবহনতন্ত্র আর শ্বসনতন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মস্তিষ্ক কাজ করতে থাকে। মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স মানুষের চিন্তা, সিদ্ধান্ত, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন, বুদ্ধিমত্তা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে মস্তিষ্কের মেমারি সেন্টারে। ওই দশ মিনিট মস্তিষ্কের এই অংশে একটা অদ্ভুত বৈদ্যুতিক স্পন্দন ঘটতে থাকে— ইইজি তে সেটা ধরা পড়ে। মৃত্যুর দু-দিন পরেও অন্তত হাজার খানেক জিন সক্রিয় থাকে। তারপর সব শেষ— আর আমার গবেষণার শুরু।

“আমি অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রার সাহায্যে মানুষকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ওই দশ মিনিটের অবস্থার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রাখতে পেরেছি। এদের হৃদস্পন্দন বন্ধ, কিন্তু মস্তিষ্কের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী। এদের সারা জীবনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এমনকী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এদের মস্তিষ্ক থেকে শোষণ করে ওই কম্পিউটারের মেমারিতে আমি সঞ্চয় করে নিচ্ছি। বিপুল পরিমাণ তথ্য বলে এই পদ্ধতি বেশ ধীর। অন্যদের ক্ষেত্রে একরকম শেষই হয়ে এসেছে, খালি ফ্রাঞ্জের ক্ষেত্রে আজই একটু আগে সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু একদিন তাও শেষ হবে। তারপর পরের ধাপ— ওই তথ্য আরোপিত হবে আমার মস্তিষ্কে।”

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, “মানে, এতগুলো মানুষকে তুমি এই অবস্থায় জীবন-মরনের মাঝখানে ঝুলিয়ে রেখেছ? এটা তুমি করতে পার না। এই তুমি বৈজ্ঞানিক? তোমার পেশাগত দায়বদ্ধতা নেই?”

কেলি বলে উঠল, “আমি কী করতে পারি, আর কী পারি না, সেটা কি আমি তোমার কাছ থেকে শিখব প্রোফেসর পাকড়াশি? আমার তো সুদিন এসে গেছে! আরও তিনজন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত— তোমাদের জ্ঞানও আমায় দান করো? আমার আরও বাক্স তৈরিই আছে। এক-এক করে শুরু করব। প্রথমে জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারক প্রোফেসর পি. পাকড়াশি। তোমার একেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার, যেগুলোর কোনও পেটেন্ট তুমি কাউকে দাওনি, স্বার্থপরের মতো একা ভোগ করে গেছ, সব এবার তৈরি হবে কেলি এন্টারপ্রাইসের ফ্যাক্টরিতে!”

কনিশি বলল, “যাদের মেমারি নেওয়া হয়ে এসেছে তাদের কী হবে? স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দেবে?”

কেলির মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল, “তা তো সম্ভব নয়— সুখবিন্দারের কী হয়েছিল দেখলেই তো! যত ওদের মস্তিষ্ক স্মৃতিশূন্য হচ্ছে ততই মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমছে। আসলে ওইখানেই ডন কেলির বিফলতা। আমি ঘুম পাড়াতে পেরেছি, কিন্তু সুস্থভাবে জাগাতে পারিনি। কাজেই কাজ শেষ হলে ওদের চির নিদ্রায় পাঠিয়ে দেব, জড় পদার্থের মতো বাঁচার চেয়ে সেটাই ভালো নয় কি? আর দেরি নয়, এসো পাকড়াশি, তোমার বাকি তিন সঙ্গীও শেষবারের মতো দেখে যাক এই দুনিয়ার এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা— ব্রেন ড্রেন!”

“তিন কেন, আমরা তো ন-জনই আছি।” উত্তরটা আমাদের পিছন থেকে এল। আর, উত্তরটা দিলেন আমার সেক্রেটারি শ্রী হেমকান্ত খাসনবিশ!

“হোয়াই নাইন?” চেঁচিয়ে উঠল কেলি।

“কেন? আমরা চারজন, আর ওরা পাঁচজন— ওই যে!” হেমবাবু সামনের দিকে ইশারা করলেন। কেলি চকিতে পিছনে ঘুরল। তারপর যা ঘটল আমরা সবাই তার সাক্ষী হয়ে রইলাম। কাচের বাক্সগুলোর ঢাকনা খুলে টেবিল থেকে মাটিতে পা দিলেন পাঁচ হারিয়ে যাওয়া ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক— আমাদের ফ্রাঞ্জ সহ। আমি আর এলিনা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম— যা বোঝার আমরা বুঝে গেছি— শ্রীমান হেমকান্তের অতিন্দ্রিয় ক্ষমতার প্রকাশ, সর্বজনীন দৃষ্টিভ্রম! কনিশি আর কেলি এ ব্যাপারটা জানে না। কনিশি হাঁ, আর কেলির চোখ কপালে, “মানে, এ কী করে সম্ভব? না, না, এ হতেই পারে না। তোমরা জেগে উঠলে কী করে?”

পাঁচ বৈজ্ঞানিক ক্রমশ কেলির দিকে এগিয়ে আসছে— আর, কেলি পিছোতে পিছোতে একদম কনিশির নাগালে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, “কনিশি, ওকে ধরো।” জাপানি কনিশি তার ছোটবেলায় শেখা জুজুৎসুর এক প্যাঁচে কেলিকে ধরাশায়ী করে ফেলতেই কেলির হাতের রিভলবার ছিটকে গিয়ে পড়ল পাঁচ হাত দূরে। মুহূর্তে এলিনা সেটা তুলে নিল। ততক্ষণে হেমকান্তের কাজ শেষ— আমাদের চোখের সামনে পাঁচটি কাচের বাক্সে পড়ে রইলেন নিদ্রামগ্ন পাঁচ বৈজ্ঞানিক। আবার ফ্রাঞ্জের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে এদিক ওদিক খুঁজে এলিনা কিছু নাইলনের দড়ি জোগাড় করেছে— সেটা দিয়ে কেলিকে বেঁধে ফেলা হল। এখন প্রধান কাজ ফ্রাঞ্জ সহ বাকি চারজনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। কনিশি ইতিমধ্যে উঠে গিয়ে কম্পিউটারের সুইচগুলো বন্ধ করে দিয়েছে যাতে আর মেমারি সঞ্চয় হতে না পারে।

আমার মন বলছে, কেলি যেখানে বিফল, আমার ক্রায়ো-পি যন্ত্রের সাফল্য এখানেই। যদি কিছু করা যায় তো ওই যন্ত্রের সাহায্যেই করা যাবে, নচেত নয়। কিন্তু এই অবস্থায় এই পাঁচজনকে কী করে আমি জোনাতে নিয়ে যাব? সে কথা এলিনাকে বলতে হেমবাবুই সমাধানটা করে দিলেন, “দরকার কী পিথ্রিবাবু, আপনি যন্ত্রটাই এখানে নিয়ে আসুন-না, ফ্রাঞ্জ স্যার যখন ওই দ্বীপে এসে পড়েছিলেন, ওরই ধারেকাছে নিশ্চয় সেই রটন্তী কালীর মন্দিরের মতো জায়গা থাকবে— একটু খুঁজে নিতে হবে। চলুন, আমি আর আপনি আগে ওই দ্বীপটায় যাই।”

ঠিক হল, কেলিকে নিয়ে আপাতত তার ডুবো জাহাজে আমাকে আর হেমবাবুকে দ্বীপে নামিয়ে বাকিরা কনিমেরিনে অপেক্ষা করবে। এলিনার বন্দুকের নলের সামনে লক্ষ্মী ছেলের মতো কেলি সব কোথা শুনতে বাধ্য হল। অতি সাদামাটা ছোট একটা সাবমেরিনে যখন আমরা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলাম তখন সকাল হয়ে গেছে। দুজনে দ্বীপের ভেতর দিকে হাঁটতে থাকলাম। যদি কোনও টেলিপোর্টেশন জোন হেমবাবু না পান, তা হলে তো খুব মুশকিল। কিন্তু বেশি খুঁজতে হল না। মিনিট চল্লিশ হাঁটার পর একটা টিলার কাছে এসে হেমবাবু বললেন, “পিথ্রিবাবু, মনে হচ্ছে পেয়ে গেছি। আসুন তো।” আমার হাতটা ধরে তিনি বলে উঠলেন, “জয় মা কালী”!

একটা ঝাঁকুনি, আমার বাগানের গন্ধরাজ গাছের নীচে দুজনে— চারিদিকে অন্ধকার— হিসেব অনুযায়ী ভোর হতে এখনও ঘণ্টা তিনেক। আমার বারান্দায় সারারাত একটা অল্প পাওয়ারের বালব জ্বলে। তার আলোয় দুজনে বারান্দায় উঠলাম। একতলায় আমার ল্যাবরেটরির বাইরে একটা তালা লাগানো থাকে, তার একটা চাবি থাকে আমার মানিব্যাগের মধ্যে। ভাগ্যিস সেটা আমার পকেটেই আছে। রামধনিয়া নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। রাত হওয়ার এই একটা সুবিধা, কেউ টের পাবে না। চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে দুজনে ধরাধরি করে মানুষপ্রমাণ যন্ত্রটা আর অন্যান্য রাসায়নিক নিয়ে আবার তালা মেরে দুজনে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এখন একটাই ঝকমারির কাজ, ফিরে যেতে গেলে সেই নদীর ধারে শিমুল গাছের কাছে যেতে হবে। মিনিট দশেক প্রায় লাগল দুজনে মিলে সবকিছু নিয়ে শিমুল গাছের কাছে পৌঁছতে।

***

সবাই মিলে কেলির ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে প্রথমেই একটা দুঃসংবাদ শুনতে হল। কেলিকে বলা হয়েছিল একজন-একজন করে কাচের বাক্স থেকে বৈজ্ঞানিকদের বের করার জন্য। বাক্স খোলার পর দেখা গেল ফ্রাঞ্জ ছাড়া অন্যদের মস্তিষ্কের কাজ শেষ হয়ে পচন শুরু হয়ে গেছে। কাজেই তাদের আর কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এলিনা আর কনিশি দুজনে একটাই কোথা বলল, “দ্যাখো পাকড়াশি, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা ভাবো, সম্পূর্ণ স্মৃতি বিলুপ্ত অবস্থায় এরা বাইরের জগতে ফিরলে কি কোনও লাভ হত? ওরা এতদিনে সবার চোখে মৃত। ওদের এখানেই শান্তিতে শেষ শয্যায় থাকতে দাও। এ ব্যাপারে আমরা সবাই মুখ বন্ধ করে থাকব। বরং ফ্রাঞ্জকে নিয়েই ভাবা যাক।”

ওদের যুক্তি মেনে নিতেই হল। এবার ফ্রাঞ্জের দেহ বের করে সারা শরীরে বিশেষ মলমের প্রলেপ লাগিয়ে তাকে শুইয়ে দিলাম ক্রায়ো-পি যন্ত্রের ভেতরে। এবার বোতাম টিপে অপেক্ষা। বুক দুরুদুরু করছে— জানি না সফল হব কি না। হলেও, যে ফ্রাঞ্জ ফিরবে, সে কী রকম হবে— সুস্থ না বিকৃত মস্তিষ্ক কে জানে! যন্ত্রের কাঁটা বলছে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে হৃদস্পন্দনের হার। ঠিক সাত মিনিট কুড়ি সেকেন্ডের মাথায় ফ্রাঞ্জ চোখ খুলল! আমি তাড়াতাড়ি মেশিন বন্ধ করে যন্ত্রের দরজা খুলে তাকে বের করলাম। আস্তে আস্তে আমার হাত ধরে সে উঠে দাঁড়াল— তারপর চারদিকে একবার তাকিয়ে আমার দিকে ফিরে বলে উঠল, “থ্যাঙ্ক ইউ, পিথ্রি!”

পাঁচ দিন পরে ওসাকার সেন্ট্রাল হসপিটাল থেকে ফ্রাঞ্জকে ছেড়ে দেয়। প্রচণ্ড ধকলে ওর একটা সব রকম চেক-আপেরও দরকার ছিল। শারীরিক জখমও ছিল। সবেমাত্র ব্রেন ড্রেন শুরু হওয়ায় ওর স্মৃতি বা জ্ঞানের কোনও খামতি সেভাবে হয়নি এটাই রক্ষা। কেলিকে আমরা ওসাকা পুলিশের হাতে তুলে দিই, যদিও অনেক তথ্য রেখেঢেকে। সব কিছু পুলিশের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতও না, আমরা প্রমাণও করতে পারতাম না। আপাতত তার বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ, নিজের প্রয়োজনে আরেকজনকে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া।

অগত্যা কনিশিকে ধন্যবাদ ও বিদায় জানিয়ে আমি, এলিনা আর হেমবাবু প্লেন ধরে ফ্রাঞ্জকে নিয়ে ওসাকা থেকে দেশের উদ্দেশে রওনা হলাম পরের দিন। এবার পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

হেমবাবু আরও একবার কৃতজ্ঞতাপাশে আমাদের আবদ্ধ করলেন— শুধু ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে ছোট করব না। অনেকদিন বাড়ি ছাড়া— তাই তাঁকেও আর আটকাচ্ছি না। সবার দিকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে শ্রীমান হেমকান্ত গেট থেকে বেরিয়ে দেখি হাঁটা দিলেন শিমুল গাছের দিকে। কিন্তু দু-পা এগিয়েই কী মনে করে থেমে গেলেন ভদ্রলোক। কপালে আর বুকে তিনবার প্রণাম ঠুকে উলটো দিকে ঘুরে সটান হাঁটা দিলেন সোজা বড় রাস্তার দিকে রাঁচির বাস ধরার জন্য।

Tags: অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান গল্প, জটায়ু, পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, শুভাগত বন্দ্যোপাধ্যায়, হর্ষমোহন চট্টরাজ

খুব ভালো লাগল৷ পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল প্রোফেসর শঙ্কু বোধহয় নকুড়বাবুকে নিয়ে ক্রায়ো পির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন৷ তারপর যখন ঘুম ভাঙল, দুজনেই নিজেদের নাম ভুলে গেলেন৷ তাই পিথ্রিবাবু খাসনবিশ মশাইকে নিয়ে নতুন এডভেঞ্চারে নেমে পড়লেন৷

অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের ভালো লাগলেই আমার পরিশ্রমের সার্থকতা। পারলে আমার আগের গল্প প্রোফেসর শঙ্কু ও কার্পেথিয় আতঙ্ক কল্পবিশ্বেরই পাতায় পড়ে দেখতে পারেন।

দারুণ, দারূণ লাগল। সত্যজিৎ বাবুকে মনে করিয়ে দিলেন। 🙂 চালিয়ে যান।

অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের ভালো লাগাই আমার পাথেয়।