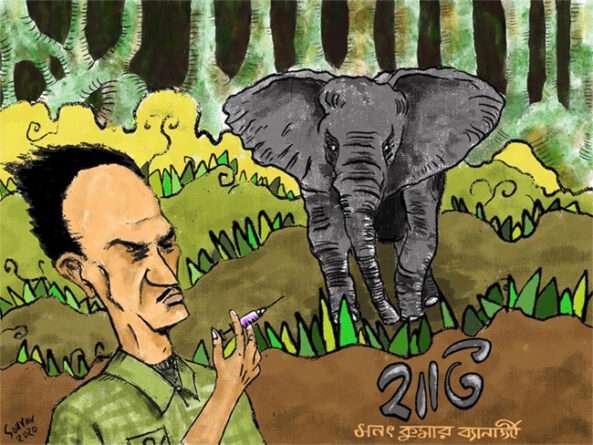

হাতি

লেখক: সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী

শিল্পী: সৌরভ দে

“নাঃ! সহ্যের একটা শেষ আছে। আর এই মেসে থাকা যাবে না।”

“আমিও মেস ছেড়ে দেব ভাবছি।”

“তুই ভাবছিস? আমি তো ঠিকই করে ফেলেছি।”

“আমি তো একটা মেসের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। আর ক-দিন পরে সামনের মাসে একটা সিট খালি হচ্ছে। কালই অগ্রিম টাকাটা দিয়ে আসব।”

ওপরের কথাবার্তা যে বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের মেসবাড়ির দোতলার আড্ডাঘরে চলছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কী এমন হল যে মেসের বাসিন্দারা সবাই একসঙ্গে মেস ছেড়ে দিতে চাইছে? বাড়িওয়ালা বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছে? কর্পোরেশন থেকে বিপজ্জনক বাড়ি বলে নোটিশ দিয়ে গেছে? বনোয়ারী, রামভূজ দুজনেই একসঙ্গে কাজ ছেড়ে দিয়ে মুলুক চলে গেছে? আরে না না, সে-সব কিছু নয়, কারণ একটাই। মেসের তিনতলার ঘরে অনেক বছর আগে যিনি অতিথি হয়ে এসে শিব ঠাকুরের মতন অধিষ্ঠান করেছেন— আড্ডাঘরের আরামকেদারাটা যাঁর মৌরসিপাট্টা সেই একমেবদ্বিতীয়ম ঘনাদার পূর্ণ অসহযোগীতা। আজ সাত দিন ধরে তিনি আমাদের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। সকাল বিকেল দুইবেলা রামভূজ তিনতলার ঘরে ভোগের নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে যায়। এমনকী সকাল-বিকেলের চা-জলখাবার পর্যন্ত। একদিন বনোয়ারীকে দিয়ে পাড়ার মোড়ের সিগেরেটের দোকান থেকে দুই টিন ক্যাপসটেন সিগেরেটও আনিয়েছেন। শিশিরের চোখে হঠাৎ পরে যাওয়ায় বনোয়ারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, “সিগেরেট কার জন্য রে বনোয়ারী?”

বনোয়ারী বলল, “ওই বড়াবাবু আনতে বলিয়েছে।”

“টাকা কে দিল, বড়বাবু?”

“না। লিখকে রাখতে বলিয়েছে।”

অতঃপর শিশিরই একদিন দোকানে গিয়ে সিগেরেটের দাম চুকিয়ে এসেছে। টানা তিনদিন বৃষ্টিতে কলকাতা শহর চারদিক জলে থই থই। ট্রাম-বাস বন্ধ। মেসের গলির মোড়ে বলতে গেলে এক হাঁটু জল। তার মধ্যেই শিবু বনোয়ারীকে নিয়ে রোজ বাজার করে নিয়ে আসছে। বাজার-সরকারের দায়িত্বটা শিবু নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছে। ঘনাদার জন্য নানারকমের চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়োর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হরি ময়রার দোকানের বাদশাহি শিঙাড়া, উড়ের দোকানের হিঙের কচুরি, আলুর দম, পাড়ার বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান থেকে বেগুনি, ফুলুরি, পেঁয়াজি, মোচার চপ, রামভূজের হাতের ঝালমুড়ি, মাটন রোল, চিকেন পাকোড়া, মোগলাই পরোটা— জলখাবারের যত রকম আয়োজন করা যায় তার ত্রুটি রাখছি না। রামভূজ রোজ চারবেলা করে সব ওপরে নিয়ে যাচ্ছে আর পাতে পিঁপড়ে কেঁদে যাওয়া মতন থালা বাটি নিয়ে বনোয়ারী যথারীতি নেমে আসছে। অথচ কেবল ঘনাদাই নীচে নামছেন না।

বুদ্ধিটা শেষমেষ গৌরের মাথাতেই এসেছিল। মেস ছেড়ে দেবার উক্তিগুলো তারই ফলশ্রুতি। নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চললেও তার আওয়াজ যে তিন তলার ঘর অব্দি পৌঁছচ্ছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আরও নিশ্চিন্ত হলাম দিবানিদ্রা শেষে ঘনাদার আয়েস করে টানা গড়গড়ার আওয়াজের সাময়িক বিরতি দেখে। ইতিমধ্যে শিশির ঘরে গিয়েছিল সিগেরেটের টিন আনতে। ফিরে এসেই খবর দিল ঘনাদা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের আলসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নির্ঘাত আমাদের কথা শোনার জন্য। হঠাৎ আমাকে দেখে চট করে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবটা যেন, মন দিয়ে একদল উড়ে যাওয়া পাখির দল দেখছেন। ফেরার সময়ে দেখি ঘরে ঢুকে গেছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার ফলাফল কী হল জানার উদ্দেশ্যে বনোয়ারী বিকেলের চা নিয়ে যাবার পরে-পরেই তিনতলায় সবাই দল বেঁধে ধুপধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে ঘনাদার ঘরে উঠে আসি।

ঘনাদা সবে চা খাওয়া শেষ করে একটা সিগেরেট ধরিয়ে চোখ বুজে টানছেন। সামনে খালি কাপ আর বড় প্লেটে ডেভিলের ওপরের কিছু ভাজা ব্রেডক্রাম্বের গুঁড়ো। এই যে আমরা চারজন হইহই করে ঘরে ঢুকলাম তাতেও তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল না। গৌরই প্রথম বলল, “ঘনাদা, আমরা সবাই এই মেস ছেড়ে দিচ্ছি। সুধীর আর একটা মেস ঠিক করে এসেছে— কাল গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে। আমরাও কাল বেরিয়ে যে-যার মেস ঠিক করে আসব। আপনার জন্যও কি কোনও বড় বাগানওয়ালা বাংলো বাড়ি দেখব ঘনাদা?”

এই রকম একটা ভয়ানক সংবাদেও ঘনাদার কোন চিত্তবিকৃতি হল না। দু-চোখ বুজে নির্লিপ্ত ভাবে সিগেরেট টেনে চলেছেন— মন যেন তাঁর কোন ঊর্ধ্বজগতে চলে গেছে। গৌর একটু মাথা চুলকে বলল, “তা আপনি কী বলেন ঘনাদা?” বেশ খানিকক্ষণ পরে ঘনাদা চোখ বুজেই বললেন, “বেশ, যাও। তা কবে যাচ্ছ তোমরা?”

আমরা এ-ওর মুখের দিকে বোকার মতন তাকালাম। এটা তো আশা করিনি। শিবু আমতা-আমতা করে ঢোঁক গিলে বলল, “তা এ-মাসের তো আর দিন দশেক আছে। শেষ হলে সামনের মাসের গোড়াতেই— আপনার বাংলোও দেখে ঠিক করে আসছি তা হলে।”

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভাবলেশহীন মুখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ঘনাদা মাথা নেড়ে বললেন, “না। আমার এখন এখান থেকে যাওয়া চলবে না। দিন কয়েকের মধ্যে একটা অত্যন্ত জরুরি টেলিগ্রাম আসছে খবর পেয়েছি, যার জন্য এতদিন তোমাদের এখানে পড়ে আছি। ঠিকানা তো এখানকার দেওয়া আছে কিনা। পেলেই আমাকে ওই মূহূর্তেই বেরিয়ে যেতে হবে।” এই বলে আবার চোখ বুজে নীরবে সিগেরেট টেনে যেতে লাগলেন। জরুরি টেলিগ্রামের কথাটা শুনে আমরা একটু আশান্বিত হয়ে উঠলাম। সলতে কি ধরল তা হলে?

শিশির বলল, “সিগেরেটটা শেষ হয়ে এসেছে ঘনাদা। আর একটা দেব?”

ঘনাদা একটু চোখ খুলে হাতের দিকে তাকিয়ে সিগেরেটের শেষ সুখটানটা দিয়ে পাশে রাখা ছাইদানে ফেললেন। মুখে কিছু বললেন না বটে, তবে ডান হাতের তর্জনি আর মধ্যমার মধ্যে ইঞ্চিখানেক ফাঁক দেখে শিশির সিগেরেটের টিন খুলে একটা সিগেরেট বের করে আঙুলের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে লাইটার ধরাল। ঘনাদা সিগেরেট ধরিয়ে আবার দুটো রামটান দিয়ে চোখ বুজে কানাডিয়ান ইঞ্জিনের মতন শুধু ধোঁওয়া ছাড়তে লাগলেন। শুধুই ধোঁওয়া— কোনওরকম গল্পের ফুলঝুরির ফুলকি চোখে পড়ছে না।

শিবু একটু তাতাবার জন্য বলল, “জরুরি টেলিগ্রামটা কীসের ঘনাদা?”

ঘনাদা আবার নীরব। আমরা দুরু-দুরু বক্ষে ভাবছি পাল্লা হেলবে কি হেলবে না। শিবু আবার আশায় আশায় খাটের একধারে বসে পড়েছে। ঘনাদা না-দেখার ভান করে চুপচাপ সিগেরেট খেয়ে যাচ্ছেন। এবারে চোখ খুলে আমাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে মুখগুলো দেখে নিয়ে বললেন, “টেলিগ্রামটা কীসের জিজ্ঞাসা করছ, তাই না?”

আমরা সমস্বরে “হ্যাঁ, হ্যাঁ” করে উঠলাম। বারুদে আগুন ধরেছে তা হলে। এইবার তুবড়ি ছুটবে মনে হয়। খাটের এদিকে-ওদিকে যে-যার মতন বসে পড়লাম। ঘনাদা আবার দুটো টান দিয়ে বললেন, “সেটা খুবই গোপনীয়। এখনই বলা যাবে না।”

আমরা হতভম্ব। সুকুমার রায়ের ভাষাতে বলতে হয়, “ধুক করে নিভে গেল, বুক ভরা আশা।” ঘর জুড়ে এক অদ্ভুত নীরবতা। পিন পড়লেও আওয়াজ পাওয়া যাবে। আমাদের সবার মুখের মধ্যে রাগ, হতাশার ভাব স্পষ্ট।

ঘনাদা আবার আগের মতন নির্লিপ্ত মুখে বললেন, “আচ্ছা, তোমরা এখন এসো। তোমাদের তো আবার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে হবে।”

এর পরে কি আর এক মুহূর্তও ঘরে থাকা চলে? এ তো একরকম গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! গোমড়া মুখে সুরসুর করে টঙের ঘর থেকে আড্ডা ঘরে আবার জমায়েত হলাম। সব রাগ গিয়ে পড়ল গৌরের ওপর। শিশির মহা খাপ্পা হয়ে গৌরকে বলল, “এই তুই… তুই-ই যত নষ্টের গোড়া। কী দরকার ছিল বড় গলা করে বলার যে আমরা সপ্তাহে তিনদিন করে নিরামিষ খাব? যা না, তুই গিয়ে ঘাসপাতা খা না। কে তোকে বারণ করেছে?”

ব্যাপারটা সেই গত শুক্রবার রাতের ঘটনা। খেতে বসে পাতের চারপাশে শুধু নিরামিষ তরকারির বাটি দেখে ঘনাদা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ব্যাপার, মেসে কি আজকাল একাদশী পালন করা শুরু হল নাকি?”

গৌর বলল, “না ঘনাদা, তা ঠিক নয়। ডাব্লিউ এইচ ও-র একটা রিপোর্টে সম্প্রতি বেরিয়েছে যে অতিরিক্ত আমিষ খেলে মানুষের শরীরে একশো উনষাট রকমের সংক্রমণ হতে পারে। তার মধ্যে হার্টের রোগ, কিডনির রোগ, হাইপারটেনশন, চামড়ার রোগ, টিবি এমনকী ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের সবাইকে এখন স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর এই সম্পদ আমাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করতে হবে। আর তাই ঠিক করা হয়েছে, এখন থেকে মেসে সপ্তাহে তিন দিন নিরামিষ খাওয়া হবে। এখন থেকে একবেলা আর সামনের সপ্তাহ থেকে দুইবেলা নিরামিষ চলবে। আর আপনার থেকে বেশি এ সব ব্যাপারে তো হু-র মুখপাত্রও ভালো জানতে পারবে না। আপনিও নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন ঘনাদা।”

ঘনাদা নীরবে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন। অবশ্য দু-তিনবার করে ভাত নিয়ে সব পদ দিয়ে ভাতের পাহাড় শেষ করে চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে। মুখখানা কালবৈশাখীর মেঘের মতন ঘন কালো, থমথমে। সকলকে সচকিত করে মেঘগর্জনে তাঁর কথার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, “বনোয়ারী, কাল থেকে দু-বেলা আমার খাবার, আমার নাম করে ধর্মতলার আশলামের হোটেল থেকে নিয়ে আসবে। আর আমার খাবার ওপরে দিয়ে আসবে— হ্যাঁ, চার বেলাই।” এই বলে বিদ্যাসাগরি চটিতে মেদিনী কাঁপিয়ে সেই যে টঙের ঘরে চলে গেলেন আজ তার আট দিন হল। অবশ্যই ঘনাদার কোনও খাবারই আশলাম না কে, তার হোটেল থেকে আসছে না। সবই রামভূজের তৈরি, তবে ওই মাছ, মাংস, কোর্মা কালিয়ার প্রাধান্যটা যা একটু চোখে পড়ার মতন।

বৃষ্টিতে বাইরে বেরোবার উপায় নেই। এদিকে ঘনাদাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কাঁহাতক আর বসে বসে ক্যারম, তাস, লুডো খেলা যায়। খবরের কাগজটা ঘনাদার কাছ থেকে ফেরত এলে প্রথমে যা একটু কাড়াকাড়ি হয়— তারপর সবারই দু-বার তিনবার করে পড়া হলে পর এক কোনায় পড়ে থাকে। এই তো সেদিন, সামান্য এক লুডো খেলা নিয়ে শিবু নাকি পাঁচ ফেলে ছয় বলে তাড়াতাড়ি ওর গুটি দিয়ে গৌরের প্রায় পেকে আসা গুটি কেটে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, আর গৌর তাতে মহা খেপে শিবুকে চোর-চোট্টা বলে যাচ্ছেতাই গালাগালি করে লুডোর বোর্ড উলটে দিয়েছে আর ফলে প্রচণ্ড ঝগড়াঝাঁটি হয়ে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবার জোগাড়।

নিরামিষ খাবার প্রস্তাব অবশ্য গৌর তুলেছিল— অথচ খাবারগুলো না-হোক, দিনগুলোই আমাদের নিরামিষ হয়ে গেছে, আর শনি রবিবার তো বলতে গেলে একেবারে হবিষ্যি। আবার একটি সপ্তাহান্ত। শুক্রবার রাতে গৌরের ঘরে বসে প্ল্যান আঁটা হয়েছে। তাই শনিবার দুপুরে গৌর খেয়েদেয়ে কাউকে কিছু না বলে কোথায় বেরিয়ে চলে গেল। খানিক বাদে শিবুকেও বেরিয়ে যেতে দেখে শিশির আর আমি দোতলার আড্ডা ঘরের সামনের বারান্দা থেকে শিবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি, “কী রে কোথায় যাচ্ছিস?”

শিবু পেছন ফিরে উত্তর দিল, “নতুন মেসের সন্ধানে— গৌর তো আগেই বেরিয়ে গেছে, ওর কোন এক বন্ধুর মেসে।”

তা শুনে আমরাও বলি, “হ্যাঁ, জানি। ঠিক আছে যা। আমরাও বেরোব, আমার অগ্রিম টাকা দিয়ে আসতে আর শিশিরের জন্য মেসের একটা ব্যবস্থা করতে— দেখি, যদি আমার মেসে আর একটা জায়গার ব্যবস্থা করা যায়।”

আমাদের কথাবার্তাগুলো যে স্বরে বলা হয়েছিল তার আওয়াজ যে তিনতলার টঙের ঘর ছাড়িয়ে গলির মোড় অবধি পৌঁছেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শিবু বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টা বাদে আমি আর শিশির চিৎকার করে, “রামভূজ, আমরা বেরোচ্ছি—” বলে বেরিয়ে গেলাম। ধর্মতলার চত্বরে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে প্রায় আটটা নাগাদ মেসে ফিরে এলাম।

নীচে আমাদের দেখেই বনোয়ারী জানাল, “আপলোগ চলিয়ে যাবার পর বড়াবাবু নীচে আসিলেন, আর কিসিকো না দেখে আবার ফির উপর চলিয়ে গেলেন।”

আমি আর শিশির সে খবর শুনে এ-ওর মুখের দিকে তাকালাম, আর প্রায় লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠে এলাম। খানিক পরে গৌর আর শিবু ফিরলে সুখবরটা ওদের জানানো হল।

গৌর শুনে একটু নেচে তুড়ি মেরে বলল, “মনে হচ্ছে যেন ওষুধ ধরছে।” কল্পনাতেই বুঝতে পারছি ভর-সন্ধেতে মেসে কাউকেই না-দেখে ঘনাদার মুখের অবস্থাটা।

আজ শনিবার— তাই রাতে গ্র্যান্ড ফিস্টের ব্যবস্থা। নীচে খাবার ঘরে হঠাৎ ঘনাদাকে সশরীরে দেখে একটু তাজ্জব হলাম। আমরা মুখ টিপে চাপা হেসে সবাই এ-ওর মুখের তাকালাম। গৌর ঘনাদাকে দেখে একটু টিপ্পনি কাটল, “আরে ঘনাদা আপনি? নিজে নীচে এলেন?” বলে রামভূজকে একটু ধমকের সুরে বলল, “রামভূজ, আজকে বড়বাবুর খাবার ওপরে নিয়ে যাওনি কেন? ওঁর মতন মানুষ কষ্ট করে নীচে এসেছেন খেতে।”

ঘনাদা বললেন, “না, আমিই নিষেধ করেছি।”

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, “কেন, ঘনাদা?”

ঘনাদা একটু করুণা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, “ওদেরও তো কষ্ট হয়।”

“সত্যিই আপনার কী দয়ার শরীর ঘনাদা—” এবার শিবুর টিপ্পনি।

এর পর খাবার এসে যাওয়ায় ঘনাদা আর কোনও কথা বলার ফুরসত পেলেন না।

গ্র্যান্ড ফিস্ট ভালোই হয়েছিল। অঢেল কাজু, কিশমিশ দিয়ে গোবিন্দভোগ চালের গাওয়া ঘিয়ে করা বাসন্তি পোলাও, মাটন কোর্মা, ভেটকির ক্রোকেট, রায়তা, মিষ্টিদই, রাজভোগ আর রাবড়ি। রাবড়ির বড় বাটিটা চেটেপুটে খাওয়ার পর দেখি ঘনাদার মুখটা বেশ শরতের নীল আকাশের মতন ঝলমল করছে। খাওয়ার পরে আমরা যথারীতি আড্ডাঘরে জমায়েত হলাম। ঘনাদা কিন্তু নীরব— কোনও কথা না বলে ধীর পদক্ষেপে ওপরে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আড্ডাঘরের সামনে কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটু দাঁড়ালেন। আমরা আশান্বিত, বুঝি-বা ঘরে ঢোকেন। ভাবটা যেন সাধিলেই যাইব। গৌর ইশারায় মুখে তর্জনি রেখে সবাইকে চুপ করে থাকতে বলল। না, ঘনাদা আবার ধীর পদক্ষেপে তিনতলায় উঠে গেলেন।

শিবু বলল, “ঘনাদাকে একবার বললে হত, ঘরে আসার জন্য।”

গৌর বলল, “না, দেখ-না নিজেই ঠিক আসবেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “হ্যাঁ রে গৌর, কোথায় গেছিলি রে?”

গৌর বলল, “গিয়েছিলাম কলেজ স্ট্রিট— পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো একটু ঢুঁ মারব বলে। হেয়ার স্কুলের সামনে আমার স্কুলের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, কিছুতেই ছাড়ল না— জোর করে কাছেই ওর বাড়ি ধরে নিয়ে গেল। সেখানে সেদিন আবার বন্ধুর মেজো মামা এসেছেন। তিনি ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। রিটায়ার করেছেন। উনি একজন হাতি বিশেষজ্ঞ— গন্ধ শুঁকে বলতে পারেন জঙ্গলে হাতির পাল আছে কি না। তিনি আবার লালজী বড়ুয়ার ছাত্র।”

“লালজী বড়ুয়া কে?” সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে উঠল।

“লালজী বড়ুয়াকে চিনিস না!” গৌর হতভম্ব হয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, “এর পর তো জিজ্ঞাসা করবি আইনস্টাইন কে?”

আমরা গৌরকে আর বিশেষ ঘাঁটালাম না, যদিও নিশ্চিত জানি এই দুপুরে বাইরে বেরোবার আগে পর্যন্ত সে লালজী বড়ুয়ার নাম নিজেও কখনও শোনেনি। বলল, “প্রকৃতীশ বড়ুয়া— বাংলা চলচিত্রের জনক প্রমথেশ বড়ুয়ার আপন ভাই। ওঁর মতন হাতি বিশেষজ্ঞ ভূভারতে কম আছে। আসামের গৌরীপুরে নিজেদের রাজবাড়িতে ওঁদের পোষা সব হাতি ছিল। এই লালজি বড়ুয়া, ইয়ান ডগলাস হ্যামিল্টন এঁরা হচ্ছেন প্রবাদপ্রতিম হাতি বিশেষজ্ঞ। সেই মামার কছেই সেদিন শুনছিলাম কীভাবে বন্দুক দিয়ে গুলি করে আহত বুনো হাতি অজ্ঞান করে তার চিকিৎসা করতেন, জঙ্গলে কানকো হাতি দিয়ে বন্য হাতি ধরতেন। ‘খেদা’ কাকে বলে জানিস?”

“কানকো হাতি নয়, কথাটা কুনকি হাতি।” সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখি স্বয়ং ঘনাদা দরজার সামনে।

গৌর তাড়াতাড়ি ওঁর মৌরসিপাট্টা আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘনাদা যথাস্থানে তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করলেন। শিশির প্রায় ছুটে গিয়ে ঘর থেকে নতুন কিনে আনা সিগেরেটের টিন খুলে সামনে ধরতে ঘনাদা একটা তুলে নিলেন। শিশির লাইটার জ্বেলে সিগেরেট ধরিয়ে দিল। দুটো টান মেরে সিলিঙের পানে চেয়ে নীরবে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

শিবু জিজ্ঞাসা করল, “এই কুনকি হাতির ব্যাপারটা কী ঘনাদা? আর ‘খেদা‘ই বা কী?”

ঘনাদা একটু অনুকম্পাপূর্ণ দৃষ্টিতে শিবুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, “বিশেষভাবে ট্রেনিং পাওয়া মাদি হাতিকে দেশীয় ভাষায় বলে কুনকি হাতি। বুনো হাতি ধরা, জঙ্গলে বা লোকালয় থেকে হাতির দল তাড়ানো এই সব হাতির সাহায্যে হয়ে থাকে। কুনকিকে অনেকে আবার কুমকিও বলে। আসলে এই কুমকি কথাটা এসেছে ফারসি ‘কুমক’ থেকে যার মানে ‘সাহায্য’। যত দূর জানি হাজার বছর আগে পারস্যের বিখ্যাত পণ্ডিত বিজ্ঞানী, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ পর্যটক আল বিরুনী এই কুমক থেকে কুমকি নামটা প্রথম দিয়েছিলেন। তিনি ১০১৭ সালে গজনী থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। আর হয়তো এই হাতি দিয়ে হাতি ধরার ব্যাপারটা দেখেছিলেন।

হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে, খেদা কাকে বলে? দেখো, খেদা হচ্ছে হাতি ধরার এক পদ্ধতি। হাতি ধরার অনেক পদ্ধতি আছে। হাতি তো আর আজ থেকে ধরা হচ্ছে না। আদিমযুগের গুহাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ সালেও এই মানুষ হাতিকে পোষ মানিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার যুগে পোষা হাতি ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে হাতির পালন-পোষন, শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে বলা আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে পাঁচ রকম হাতি-ধরার কথা পাওয়া যায়। কুনকি হাতি দিয়ে ধরা, পিট-ফল বা হাতির চলার পথে বড় গভীর গর্ত খুঁড়ে ওপরে গাছের সরু ডাল লতাপাতা দিয়ে আড়াল করে হাতিকে ফাঁদে ফেলে ধরা, মেলাশিকার বা খুব মোটা দড়ির ফাঁস দূর থেকে হাতির গলায় ছুড়ে ধরা, মাটিতে লুকানো দড়ির ফাঁস দিয়ে ধরা, আর খেদা। জঙ্গলে যেখানে হাতির পাল আছে তার কাছাকাছি অনেকটা জায়গা মোটা ডালপালা দিয়ে খুব শক্ত করে বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়, আর বাইরে পরিখা কাটা হয়। একটা-দুটো হাতি ঢোকার মতন দরজা থাকে, যা বাইরে দূরের থেকে দড়ি কেটে বন্ধ করা যায়। একে বলা হয় গড়। এবারে পটকা ফাটিয়ে, মশাল জ্বেলে হাতিদের ভয় পাইয়ে কুনকি হাতি দিয়ে তাড়িয়ে গড়ের ভেতর ঢোকানো হয়।

আগেকার দিনে হাতির ব্যবহার ছিল প্রধানত যুদ্ধে। রাজাদের শয়ে-শয়ে হাতি থাকত। অশ্ব, হস্তি, রথ আর পদাতিক সেনা— এই নিয়ে ছিল চতুরঙ্গ। মোগল আমল পর্যন্ত হাতি যুদ্ধে ব্যবহার হত। এখন হাতি ধরা হয় চিড়িয়াখানা, সার্কাসের জন্য। আমি খেদা ছাড়া বাকি সবগুলো দিয়ে হাতি ধরেছি ইউরোপের নানান চিড়িয়াখানা আর সার্কাস পার্টির অর্ডারে। সে সব হাতি অবশ্য আফ্রিকায় গিয়ে ধরতে হয়েছে। এ ছাড়া সেই প্রাচীন কাল থেকে লক্ষ লক্ষ হাতি শিকার করা হয়েছে, মারা হয়েছে শুধু হাতির দাঁতের জন্য।”

এই বলে ঘনাদা আবার চুপ করে রইলেন। এই রে! পাকা গুটি আবার কেঁচে না যায়। তাড়াতাড়ি শিশির বলে উঠল, “আচ্ছা ঘনাদা, আপনি কখনও হাতি শিকার করেছেন?”

ঘনাদা মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, “গলাটা কেমন খুশখুশ করছে।”

শিশির চট করে বুঝে নিয়ে টিন থেকে সিগেরেট বার করে ঘনাদাকে দিয়ে লাইটার জ্বেলে ধরল। ঘনাদা সিগেরেট ধরিয়ে দুটো টান মেরে গম্ভীরভাবে বললেন, “না। হাতি-গন্ডার মারা আমার স্বভাব নয়।”

এবার আমাদের সবার গলাগুলো খুশখুশ করে উঠল। কোনওমতে দাঁত চেপে, ঢোঁক গিলে সামাল দিলাম।

“তবে…” বলে ঘনাদা শুরু করলেন, “একবার অবশ্য একটা খুব বড় দাঁতাল হাতিকে অজ্ঞান করে দিয়েছিলাম।”

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, “কীভাবে?”

“একটা ছুঁচ দিয়ে।”

নাঃ, আর আর কাশি চেপে রাখা গেল না। চারজনেই হাসি চাপতে গিয়ে বেদম কাশতে আরম্ভ করলাম। গৌর শুধু আগে সামলে নিয়ে বলল, “পকেটে লবঙ্গ রাখিস না কেন?”

ঘনাদার দয়ার শরীর। তাই আমাদের সম্মিলিত কাশিকে আমল না দিয়ে বলতে শুরু করলেন, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পর পঞ্চাশের দশকের শেষের দিক। আমি তখন সাইবেরিয়ায় বৈকাল হ্রদের মাঝ বরাবর ওলখোন আইল্যান্ড নামে একটা দ্বীপে থাকি। বেশ কিছুদিন থাকতে হবে— উদ্দেশ্য বৈকাল হ্রদের জলজ জীববৈচিত্রের সুলুক-সন্ধান করা। দ্বীপের প্রধান গ্রাম খুঝির, যাকে এখানকার রাজধানী বলা যেতে পারে— সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে বুরিয়াৎস্কায়া গ্রামে হ্রদের ধারে থাকা-খাওয়ার চুক্তিতে বুরিয়াৎ জাতের তেমুজিন নামের এক জেলের বাড়িতে আছি। কাঠের দোচালা বাড়ি। ঘরের তৈরি খাবার— বাজি অর্থাৎ পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে মাংসের কিমা দেওয়া ডামপ্লিং, মাটন, আনাজ আর আলু স্ম্যাস করা পিৎজা— শ্যাঙ্কি, টোকো পুডিং সালামাতা, দুধ-মাখন দেওয়া গ্রিন টি, মাখন দেওয়া রাই ব্রেড আর ঝলসানো মাছ।

সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে আমি তেমুজিনকে নিয়ে ওর মাছ ধরার ছোট মোটরবোটে ব্রেড আর মাংসের কাবাব নিয়ে বেরিয়ে পরি। বিশাল হ্রদ— টলটল করছে নীল জল। লম্বায় প্রায় চারশো মাইলের কাছাকাছি, আর চওড়ায় এই মাইল পঞ্চাশেক হবে। হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমের শেষ বিন্দু কুলটুক থেকে উত্তর-পুর্বে ইউলিৎসা পর্যন্ত বেশ বার কয়েক চষা হয়ে গেল। হ্রদের জল কাচের মতন স্বচ্ছ— অনেক নীচ অবধি স্পষ্ট দেখা যায়। জায়গায় জায়গায় অজস্র জলচর পাখির মেলা। মাঝে মাঝে ডুবুরির পোষাক পরে জলের নীচে চলে যাই। বেশ কিছু নানাজতের অ্যাম্ফিপড, ক্রুস্টেশিয়ান অর্থাৎ শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি, ইনভারট্রিব্রেটস, বিভিন্ন প্রকার মাছ সংগ্রহ করে নিয়ে আসি আর তার ছবি তুলি। বিশেষ ভাবে লক্ষ করি ফোকা সাইবিরিকা মানে যাকে বলে নেরপা সিল তাদের গতি প্রকৃতি, জীবনধারা বোঝার চেষ্টা করি। মোটরবোট নিয়ে দিন দু-তিনেকের খাবার নিয়ে চলে যাই— রাতে বোটেই কাটাই, আবার ফিরে আসি খুঝিতে। এইভাবে প্রায় মাসখানেক কেটে গেল।

একদিন ঘরে ফিরে দেখি দরজার কাছে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। পরিচয় দিলেন, মিস্টার বরিস পাভলভ। তিনি দিন দুই ধরে ইরকুট্স্ক থেকে এসে আমার জন্য একটা বিশেষ জরুরি চিঠি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। খুলে দেখি রাশিয়ান ভাষায় লেখা— মস্কোতে রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সাইন্সের জুলজিক্যাল ইনস্টিটিউট আয়োজিত বায়োডাইভারসিটির ওপর এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আমাকে ‘ওসনভনয় ডোকলা’ অর্থাৎ কি-নোট অ্যাড্রেস দিতে হবে। আমার জন্য ইরকুট্স্কে একটি ছোট চার্টার্ড প্লেন অপেক্ষা করছে। পরের দিন আমার সব লটবহর নিয়ে মিস্টার পাভলভের সঙ্গে একটা স্টিমারে ইরকুট্স্ক এলাম। সেখান থেকে প্লেনে মস্কো। আবার সেখান থেকে আর একটা প্লেনে লেনিনগ্রাদ, যার এখন নাম হয়েছে সেন্ট পিটার্সবার্গ— মস্কোর পরেই রাশিয়ার সব থেকে বড় শহর। নেভা নদী এখানে গালফ অফ ফিনল্যান্ডে এসে মিশেছে। এখানেই জুলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে কনফারেন্স হবে। ইনস্টিটিউট থেকে এই পাঁচশো গজ দূরেই মোহানা। গেস্ট হাউসেই আমার থাকা খাওয়ার ভালো বন্দোবস্ত করেছে।

বৈকাল হ্রদের অ্যাকোয়াটিক বায়োডাইভারসিটির ওপর আমার বক্তৃতা বৈজ্ঞানিক মহলে সেবার বেশ সাড়া ফেলেছিল। এ জাতীয় কাজ আগে হয়নি। অ্যাকাডেমি রাশিয়ার বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটা বড় দল করে বৈকাল হ্রদের ওপর বিশদ গবেষণা চালানোর জন্য বিবিধ প্রকল্প হাতে নিল। আমি রইলাম বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে।

প্রথম দিন আমার বক্তৃতার পর লাঞ্চের সময়ে এক ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। নাম বললেন ডক্টর কার্ল স্নাইডার। মাঝারি লম্বা, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল বাদামি একটু উশকোখুশকো। চোখের রং নীলচে। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন হবে। আমি হেসে করমর্দন করে জার্মানিতে বললাম, ‘আমি আপনাকে নামে চিনি। হাইডেলবার্গে আছেন। জীববিদ্যা ও রসায়ন দুটো বিষয়ে আপনার ব্যুৎপত্তি সুবিদিত। আপনার কিছু কিছু প্রবন্ধ আমি পড়েছি— বিশেষত ইনভারটিব্রেটসের ওপর।’

ভদ্রলোক হেসে বললেন, ‘হের ডস, আপনার মতন লোক আমার নাম বা কাজের সঙ্গে পরিচিত, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। সত্যি আপনার আজকের বক্তৃতার কোনও তুলনা হয় না। এটা বিজ্ঞান জগতের একটা দলিল হয়ে থাকবে। যাক কনফারেন্স শেষ হলে কী করছেন?’

বললাম, ‘শেষ হলে এখানে দু-দিন কিছু বিজ্ঞানী ও অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট ডক্টর ড্যানিলভের সঙ্গে আমার প্রজেক্ট নিয়ে মিটিং আছে। তারপর ডক্টর ড্যানিলভ আর ক্রেমলিনের বড় কর্তাদের সঙ্গে মস্কোতে মিটিং। দিন দশেকের মধ্যে ফ্রি হয়ে যাব। তারপর কী করব এখনও ঠিক করিনি।’

‘তা হলে এক কাজ করুন, আমার ওখানে চলে আসুন। আমার বাড়িতে ক-দিন কাটিয়ে যান— আপনার সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন আছে। আপনার হাইডেলবার্গ যাবার সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।’

হেসে বললাম, ‘বেশ তো, চলে আসব।’

দিন পাঁচেক বাদে যাবতীয় মিটিং থেকে ছাড়া পেয়ে মস্কো থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট এলাম। মস্কো থেকে হাইডেলবার্গ কোনও সরাসরি ফ্লাইট নেই। এর আগে ফ্রাঙ্কফুর্ট বহুবার এসেছি— থেকেওছি অনেকদিন। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে হাইডেলবার্গ প্রায় মাইল পঞ্চাশেক রাস্তা। ট্রেনে যাওয়া সুবিধে— তিন ঘণ্টা অন্তর ট্রেন। বড় জোর ঘণ্টাদেড়েক লাগবে। আগে থেকেই ডক্টর স্নাইডারকে টেলিগ্রাম করা ছিল।

হাইডেলবার্গ সেন্ট্রাল স্টেশনে যখন নামলাম তখন বিকেল সওয়া তিনটে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই দেখি ডক্টর স্নাইডার দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে একগাল হেসে এগিয়ে এলেন। পরস্পর করমর্দন করে স্টেশনের বাইরে এলাম। ডক্টর স্নাইডার নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। তাতে করেই ওঁর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। স্টেশন থেকে রাস্তা বের্লিনের স্ট্রাসে দিয়ে সোজা নেখার নদীর ব্রিজ পেরোলেই শুরু হয়ে গেল ১৩৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত জার্মানির সবচেয়ে প্রাচীন এই হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ডক্টর স্নাইডার এখানে প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সাইন্স বিভাগের প্রধান। জার্মানির দক্ষিণ পশ্চিমে এই হাইডেলবার্গকে বলা হয় ‘ইউনিভারসিটি টাউন’। জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশই ছাত্র আর স্কলার। ডক্টর স্নাইডার থাকেন মাইল তিনেক দূরে শহরের প্রান্তে ডসেনহাইমে, নীচু পর্বতমালা ওডেনভালোডের গা ঘেঁষে। নিজস্ব বাড়ি— বেশ বড়। চাকর, মালি নিয়ে একাই থাকেন। অকৃতদার— সারা জীবনটাই দিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানের সাধনায়। যেটা বিস্ময়ের, সেটা বাড়ির পেছনে একটা বড় কেমিস্ট্রির ল্যাবোরেটরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বেশির ভাগ সময়টা এই ল্যাবেই কাটে। ল্যাবের পেছনে স্টাডি। দেওয়াল জুড়ে বইয়ে ঠাসা বুককেস। দুটো টেবিল উপচে পড়ছে সাইন্টিফিক জার্নালে। বসার বড় টেবিলেও কিছু টক্সিকোলজি, মেডিসিনাল কেমিস্ট্রির বই আর জার্নাল রয়েছে।

হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে সামনের বসার ঘরে সোফায় এসে বসলাম। কফি খেতে খেতে গল্প হতে লাগল। স্নাইডারের ছোটবেলা, স্কুল কলেজ কেটেছে ড্রেসডেনে। ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জুলজিতে মাস্টার্স ও পিএচডি করেন। বছর তিনেক পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ করার পর ডুসেলডর্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়র প্রফেসর হয়ে যোগদান করেন। সেখানে বছর সাতেক থেকে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হয়ে আসেন। কিছু দিন পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হিটলারের নির্দেশে, জার্মান পুলিশের প্রধান হাইনরিখ হিমলার দুনিয়া থেকে ইহুদি জাত মুছে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে। অধ্যাপক, বিজ্ঞানীরাও বাদ যাচ্ছেন না। সবার ঠিকুজি-কুলুজি খুঁজে দেখা হচ্ছে। স্নাইডার নিজে আবার ইহুদি। খুব ভয় পেয়ে গেলেন।

কথায় কথায় প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেল। স্নাইডার আমাকে নিয়ে বেরিয়ে গাড়ি করে কাছেই একটা ভালো রেস্টুরেন্টে ডিনারের জন্য নিয়ে এলেন। পোলিশ সসেজ, বিফ মিটবল, পটাটো সালাড, পুডিং আর আইসক্রিম টেবিলে সার্ভ করে দিয়ে গেল। খেতে খেতে আবার দুজনের গল্প শুরু হল।

সেই সময়ে অ্যামেরিকার অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় রেপ্টাইলসের ওপর একটা আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছে। স্নাইডার আগেই সেখানে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। স্নাইডার নিজে একজন তখন নামকরা উঠতি হারপেটোলজিস্ট— বিভিন্ন অ্যাম্ফিবিয়ান্স আর রেপটাইলস বিশেষত সাপের ওপর প্রশংসামূলক কাজ করেছেন। অ্যামেরিকা ইউরোপের অনেক বিজ্ঞানীর সঙ্গে মৌখিক আলাপ না থাকলেও পত্রের মাধ্যমে পরিচয় ছিল। এই সুযোগে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেমিনারে একটি বিশেষ আমন্ত্রণপত্রের ব্যবস্থা করলেন। বার্লিনের ওপর মহলে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর প্রভাবে যাবার ভিসা-পাসপোর্ট জোগাড় করে অ্যামেরিকা চলে আসেন। সেমিনার শেষ হলে আর ফিরে যাননি। কিছু বিজ্ঞানীর পরামর্শে স্নাইডার মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের একটি চিঠি যুক্ত করে এক বছরের সাবাথিক্যাল লিভের দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন। অ্যামেরিকার সরকারও তার ভিসা মঞ্জুর করল।

তখন ইউরোপ জুড়ে বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জার্মান, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ডের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে লাখে লাখে ইহুদি মারা হচ্ছে। স্নাইডার এ অবস্থায় আর মিউনিখ ফিরে এলেন না। অ্যারিজোনাতেই ওঁকে অতিথি অধ্যাপকরূপে সাময়িক নিয়োগপত্র দেওয়া হল। তিনিও কতকটা নিশ্চিন্তমনে পঠন পাঠন ও গবেষণায় মন দিলেন। ওখানেই একটি সেমিনারে বক্তৃতা শুনে মেডিসিনাল কেমিস্ট্রিতে আকৃষ্ট হলেন ও সেই নিয়ে কিছু চর্চা শুরু করলেন। ক্রমে ক্রমে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সময় করে নিয়ে ওখানেই মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি বিভাগে ওই বিষয়ের ওপর কিছু কিছু আট সপ্তাহের, বারো সপ্তাহের কোর্স করে ফেললেন। উনি অবশ্য বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন প্ল্যান্ট আর অ্যানিম্যাল অ্যালক্যালয়েডের ওপর।”

শিবু জিজ্ঞাসা করল, “এই অ্যালকয়েডটা কী ঘনাদা?”

ঘনাদা খুশি হয়ে বললেন, “অ্যালকয়েড না, অ্যালক্যালয়েড। এই অ্যালক্যালয়েড হচ্ছে নাইট্রোজেন যুক্ত জৈব যৌগ, যা কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে পাওয়া যায়। যেমন অ্যাট্রোপিন, নিকোটিন, মরফিন, স্ট্রিকনিন— এ রকম আরও অজস্র আছে। এখন তো সিন্থেটিক অ্যালক্যালয়েডও পাওয়া যায়। এই জাতীয় কম্পাউন্ড মানুষের শরীরে ঢুকলে কোনওটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে বা স্নায়ুতন্ত্রে এমনকী ব্রেনেও রিয়্যাক্ট করে। এই যেমন মরফিন— পাপাভের সমনিফেরাম বা পপি বা পোস্ত গাছের থেকে পাওয়া যায়। পোস্ত পপি গাছের বীজ আর বীজের খোলার শুকনো আঠাল অংশ আফিং। এই অ্যালক্যালয়েড থেকে ম্যালেরিয়া, ক্যানসার ছাড়াও আরও অন্য রোগের ওষুধ হয়। আর বিশেষ করে অ্যানালজেসিক বা ব্যাথা কমানোর আর অ্যানাসথেটিক বা অজ্ঞান করার ওষুধ তো খুবই ব্যবহার হয়।

স্নাইডার এই অ্যালক্যালয়েডের ওপর মেডিসিনাল কেমিস্ট্রির এক অধ্যাপকের সঙ্গে যুক্তভাবে গবেষণা আরম্ভ করলেন। এদিকে ১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথমে বার্লিনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। ইতিমধ্যেই তাঁর আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলে একটু নামডাক হয়েছে। দেশের মাটির টানে স্নাইডার জার্মানিতে হাইডেলবার্গের প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সাইন্স বিভাগের প্রধানের পদ পেয়ে ফিরে এলেন।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর স্নানটান সেরে স্নাইডারের সঙ্গে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁর ডিপার্টমেন্টে এলাম। আজ এখানে বড় সেমিনার হলে আমার বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তৃতা আছে— বৈকাল হ্রদের বায়োডাভার্সিটির ওপর। স্নাইডার অবশ্য আগে রাশিয়া থাকতেই অনুরোধপত্র আমায় টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক, ছাত্র, স্কলারে হল ঠাসা। এমনকী গটিনগেন, ফ্রাইবুর্গ, কোলন থেকেও অধ্যাপকরা এসেছিলেন শুনতে। স্লাইড সহযোগে ঘণ্টাদুয়েক বললাম। মিউনিখ, বার্লিন থেকেও বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ এল। আমার সম্মানে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ডিনারের বন্দোবস্ত করেছিল।”

গৌর আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, “সত্যি ভাবতেও গর্ব হয়। এ রকম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ আমাদের সঙ্গে এই মেসে এই রকম সাধারণভাবে আছেন।” সবাই একটু মুখ টিপে হাসলাম। ঘনাদা গৌরের কথার বিশেষ আমল না দিয়ে বলতে শুরু করলেন, “পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে স্নাইডারকে জিজ্ঞাসা করলাম— ‘হ্যাঁ, সেন্ট পিটার্সবার্গে আমাকে বলেছিলেন যে আমার সঙ্গে আপনার কিছু প্রয়োজন আছে? কী ব্যাপারে বলুন তো। আপনাকে যদি সাহায্য করতে পারি তো ভালো লাগবে।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে আমি আপনাকে সেটাই বলব। চলুন আমার ল্যাবোরেটরিতে, কফি খেতে খেতে বলছি।’

এরপর স্নাইডার আমাকে ওঁর প্রাইভেট ল্যবোরেটরি দেখিয়ে স্টাডিতে নিয়ে এলেন। বাইরের লোকের মধ্যে আমিই প্রথম এই ল্যাবে প্রবেশ করলাম। স্নাইডার কফিমেকারে কফি করে দিলেন। আমরা দুজনে কফি নিয়ে ওঁর স্টাডি টেবিলে মুখোমুখি বসলাম। স্নাইডার কফিতে চুমুক দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন— ‘হের ডস, আপনাকে গত পরশু ডিনারে বলেছিলাম যে আমি অ্যারিজোনা থাকতে মেডিসিনাল কেমিস্ট্রিতে আকৃষ্ট হই ও তা নিয়ে রীতিমতন চর্চা শুরু করি। সেখানকার এক অধ্যাপক প্রফেসর কলিন্সের সঙ্গে আমি অ্যালক্যালয়েড নিয়ে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করি। যুদ্ধশেষে আমি জার্মানি ফিরে এলাম। তা ছাড়া আমার ভিসার মেয়াদও ফুরিয়ে আসছিল। আমি আর নতুন করে আবেদন করলাম না। চাইলে ওখানকার নাগরিকত্বও গ্রহণ করতে পারতাম, আর এও নিশ্চিত জানি আমার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হত না। কিন্তু স্বদেশ আমাকে টানছিল— সারা জীবন বিদেশে কাটানোর ইচ্ছে ছিল না। তাই হাইডেলবার্গের এই সুযোগটা পেতেই আমি ফিরে আসি। কিন্তু এখানে ডিপার্টমেন্টে তো আর অ্যালক্যালয়েড কেমিস্ট্রির ওপর কাজ করার সুযোগ নেই, তাই পড়ানোর পাশাপাশি আমি বাড়িতেই একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিজেই কাজ আরম্ভ করলাম।

‘আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অ্যালক্যালয়েড থেকে নতুন কোনও অ্যানালজেসিক বা অ্যানাসথেটিক বের করা যায় কি না, যা কম খরচে সহজে মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করা যায়, আর তার সঙ্গে এর অ্যান্টিডোট। আমি প্রথম প্রথম প্ল্যান্ট আর অ্যানিম্যাল অ্যালক্যালয়েড— দুটো নিয়েই অল্পস্বল্প কাজ শুরু করি। অ্যানিম্যাল বলতে মিলিপেডস আর স্যালাম্যান্ডারস আর প্ল্যান্ট বলতে ওই অ্যালট্রোপা বেলেডোনা, স্ট্রিকনোস নাক্স-ভোমিকা, অ্যাকোনিটাম আর পাপাভের জাতীয়…’”

গৌর দুম করে বলে বসল, “উনি কি হোমিওপ্যাথিক অ্যালক্যালয়েড নিয়ে কিছু করছিলেন?”

আমরা মুখ টিপে হেসে পাছে ঘনাদা খেপে গিয়ে গল্প বলা বন্ধ করেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সবাই মিলে গৌরকে ধমকে বললাম, “না বুঝে বোকার মতন প্রশ্ন করতে যাস কেন? ঘটে কোনও বুদ্ধি নেই?”

তাড়াতাড়ি সামাল দেবার জন্য শিশির ঘনাদাকে একটা সিগেরেট দিল। ঘনাদা সিগেরেট ধরিয়ে টান দিয়ে বললেন, “না গৌর ভুল কিছু বলেনি। বেলেডোনা, নাক্স-ভোমিকা, অ্যাকোনাইট এগুলো ওইসব গাছের অ্যালক্যালয়েড নির্যাস করে তৈরি। আর অ্যাকোনাইট মারাত্মক বিষ। বহু প্রাচীন কাল থেকে বন্য মানুষেরা তিরের ডগায় মাখিয়ে বড় বড় জন্তু মারত।”

গৌর শুধু আমাদের মুখের দিকে তাকাল। ভাবটা যেন অলিম্পিকে একশো মিটার দৌড়ের সোনার মেডেলটা গলায় পরানো হয়েছে।

ঘনাদা বলে চলেছেন, “স্নাইডার বলল— ‘আমি বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার পর গত একবছর ধরে শুধু পপি গাছেরই সমগোত্রের দুটি গাছ পাপাভের ওরিয়েনটেল আর পাপাভের ব্যাকটিটুম নিয়ে গভীর গবেষণা আরম্ভ করি, আর তারই ফলস্বরূপ আমি সম্প্রতি একটি ওষুধ তৈরি করেছি যা মরফিনের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী। আপাতত নাম দিয়েছি ব্যাকটিন। আর তার সঙ্গে এর অ্যান্টিডোটও তৈরি করেছি। কিন্তু সমস্যা হল এর প্রয়োগ নিয়ে। খুব কম ডোজে দিলেও মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, যদি না সঙ্গে সঙ্গে এর অ্যান্টিডোট দেওয়া না হয়। কিন্তু সেই অল্প সময়টুকুতে তো আর একটা অপারেশন বা অন্য চিকিৎসা হবে না। ইঁদুর, গিনিপিগ এদের এক ফোঁটা দিতেই মরে যাচ্ছে। এ তো দেখছি শেষে মারাত্মক বিষ হয়ে মানুষ বাঁচানোর বদলে মারার কাজেই ব্যবহার হবে। আর এর জন্য কোনও মেডিক্যাল জার্নালে পাঠাতেও ভরসা পাচ্ছি না। কী করি আপনি বলুন— আমার এতখানি কাজ বৃথায় যাবে? আমার বিশ্বাস আপনি এর কোনও সুরাহা করতে পারবেন, আর সে কারণেই আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি।’

স্নাইডারের কথা শুনতে শুনতেই আমার মাথায় কিছু আইডিয়া খেলতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। আমি ওঁকে বললাম— ‘ডক্টর স্নাইডার, দুটো দিন আমাকে ভাববার সময় দিন। আপনার আবিষ্কার বৃথা যাবে না। নিশ্চয়ই এর প্রয়োগের একটা উপায় বেরোবে।’

স্নাইডার আমার হাত ধরে বললেন, ‘হের ডস, আপনি পারবেন। আমার মন বলছে আপনি পারবেন। আমি আপনার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।’

ইতিমধ্যে বার্লিন আর মিউনিখ থেকে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এসে পৌঁছেছে। আমি পরের দিন পাঁচেক থাকব না। হাইডেলবার্গ ফিরে ভাবছি ফ্রান্সের শ্যামোনি চলে যাব— অনেকদিন আলপ্স-এ স্কি করে নামা হয়নি। পরের দিন আমি ট্রেনে মিউনিখ চলে এলাম। ঘণ্টা চারেক লাগল। স্টেশনে দেখি টেকনিক্যাল ইউনিভারসিটি অফ মিউনিখের স্কুল অফ লাইফ সাইন্সের হেড ডক্টর ফিশার তিন জন অধ্যাপক সহ আমাকে নিতে এসেছেন। মিউনিখে ঠাসা হলে আমার বক্তৃতা হল। পরের দিন ওখান থেকে ফ্লাইটে বার্লিন। এখানেও এয়ারপোর্টে হাম্বোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ লাইফ সাইন্সের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সোয়ার্ট্জ কয়েকজনকে নিয়ে এসেছেন। বার্লিন এলেই আমি কীরকম আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। এক সময়ে বার্লিন ছিল বলতে গেলে আমার হোমটাউন। বিশ্বযুদ্ধের কত আগে থেকে কত দিন কত রাত এর রাস্তায় রাস্তায় কাটিয়েছি। এর সব অলিগলি আমার হাতের তালুর মতন মুখস্থ। এখানকার কত বিজ্ঞানী, কত অধ্যাপক, কত হোমড়াচোমড়া আমলা আমার পরিচিত ছিল। তাঁদের মধ্যে কে কে আছেন কে নেই জানি না। যাক গে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে এয়ারপোর্ট থেকে এখানকার গেস্ট হাউসে এলাম— প্রায় মিনিট পঞ্চাশের বেশি লেগে গেল ট্র্যাফিকের জন্য। উন্টার ডেন লিন্ডেন রাস্তার ওপর প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়। আগেও অনেকবার এসেছিলাম। যুদ্ধবিদ্ধস্ত বার্লিনের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। এখানকার লাইব্রেরি একটা দেখার জিনিস বটে। আর নাৎসি বর্বরেরা তার কুড়ি হাজার অমূল্য বই পুড়িয়ে দিয়েছিল। ভাবা যায়?”

আমরা সবাই সমস্বরে ‘ইস্’ করে উঠলাম। ঘনাদার অন্তরের ব্যাথার ছোঁয়াচ যেন আমাদেরও লাগল। ঘনাদা চোখ বুজে বলে যেতে লাগলেন— “পরদিন যথারীতি বক্তৃতা হল। পরদিন ঠিক করলাম বার্লিন শহরের অবস্থাটা সরেজমিনে দেখব। তখনও বার্লিন ওয়াল হয়নি। ডক্টর সোয়ার্ট্জ গাড়ি দিতে চাইলেন। আমি না করে দিলাম— বার্লিন তো একসময়ে ঘর বাড়ি ছিল— আমি হেঁটেই ঘুরব। ডক্টর সোয়ার্ট্জ হাত জোড় করে অনুরোধ করলেন— ‘আপনি আমাদের বিশেষ মাননীয় অতিথি। আপনাকে এ ভাবে ছেড়ে দিলেও কর্তৃপক্ষ আমাকে ছেড়ে দেবে না।’ অতএব কী আর করা— গাড়ি নিতেই হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি। একা ড্রাইভ করা যায় না। ড্রাইভার সঙ্গে এল— নাম ফেলিক্স। লাঞ্চের পর বেরোলাম। এদিক-সেদিক ঘুরে হাভেল নদী ঘুরে রাইনস্ট্রাসে ধরে আস্তে আস্তে যাচ্ছি— রাস্তা থেকেই হঠাৎ চোখে পড়ে গেল বাঁ দিকে ছোট রাস্তার ঠিক মোড়ে একটা অ্যান্টিক কিউরিওর দোকান। তাড়াতাড়ি ফেলিক্সকে বাঁ দিকে হেডুইগ স্ট্রাসেতে গাড়ি ঘুরিয়ে পার্ক করে অপেক্ষা করতে বললাম।

দোকানে ঢোকার কারণ রাস্তা থেকেই চোখে পড়ল দোকানটাতে হাতির দাঁতের সামগ্রীতে ঠাসা। সব অ্যান্টিক বা হ্যান্ডিক্র্যাফটসের দোকানে হাতির দাঁতের নানারকম কিউরিয়ো টেবিলে, কাচের শোকেসে সাজানো থাকে। সেটা বড় কথা নয়— কথা হল এত বিপুল সংখ্যায় থাকে না। এ দোকান আমার কাছে নতুন নয়। অনেক আগেও দেখেছি। দোকানে ঢুকে তাজ্জব— দোকানের আশি ভাগই হাতির দাঁতের জিনিস। বড় বড় হ্যাপি ম্যান, বুদ্ধমূর্তি, নানাবিধ ফেং সুইয়ের ফিগারিন, ড্রাগন, দাবার ছক, গয়না, জুয়েলারি কাসকেট, জন্তু-জানোয়ার— কী নেই। সবই যে চাইনিজ জিনিস, তা আর বলে দিতে হয় না। অবশ্য চিনের এই হাতির দাঁতের শিল্প তো আর আজকের নয়। মিং রাজত্বকাল থেকে এর রমরমা। আমাদের ভারতও অবশ্য কম যায় না— মুসলমান আমলে এর খুবই বৃদ্ধি হয়েছিল। ইদানীং বেশ কিছু ভাঁটা পড়েছে অবাধে হাতি মারা বন্ধ করা হয়েছে বলে। তা হলে হঠাৎ এত বেড়ে গেল কী করে?

দোকানে ঢুকলাম একটু খোঁজ খবর নিতে। দোকানি এগিয়ে এল— দাম দেখছি তুলনামূলকভাবে কম। ঠিকই সবই চীন থেকে আসছে। খুঁটিয়ে দেখে বুঝলাম আগেও আসত তবে এত বেশি বেশি আসাটা সাম্প্রতিক। বিক্রিও হচ্ছে— ইউরোপ, আমেরিকা সব জায়গাতেই যাচ্ছে। যদিও কিছু কিছু নকলও আছে— হাড় থেকে তৈরি। আবার হাতি ছাড়াও সিন্ধুঘোটক, হিপোপোটেমাস, কিছু জাতের বন্য শুয়োর— এদের দাঁত থেকেও আছে। লোকে না চিনলে সবই হাতির দাঁতের বলে চালায়। মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল, ব্যাপারটা ভালো ঠেকল না। বোঝাই যাচ্ছে এর জন্য শয়ে-শয়ে হাতি মারা হচ্ছে। কিন্তু কোথায়? আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড মালয়েশিয়ার নিশ্চয়ই নয়, তা হলে আরও আগে খবর পেতাম— তা হলে বাকি রইল আফ্রিকা।”

শিবু বলল, “কেন ঘনাদা ইউরোপ, অ্যামেরিকা বা অস্ট্রেলিয়াও তো হতে পারে! ওখানে কি হাতি নেই?”

ঘনাদা শিবুর দিকে তাকিয়ে একটু কৃপার হাসি হেসে বললেন, “না নেই। আসলে এই প্রোবোসিডিয়া বর্গের যত শুঁড়ওয়ালা প্রাণীদের জন্মভূমি আফ্রিকা— সাড়ে সাত কোটি বছর আগে ‘মইরিথেরিয়াম’দের দিয়ে বিবর্তনের যাত্রা শুরু। এক সময়ে সেই তুষার যুগে এখান থেকে এই শুঁড়ওয়ালারা এক অস্ট্রেলিয়া বাদ দিয়ে ইউরোপ, এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকায় ছড়িয়ে পরেছিল। আধুনিক হাতি এলিফ্যান্টিডি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এককালে এই পরিবারের ছ-টি গণ আর ছাব্বিশটা প্রজাতি ছিল। তার মধ্যে ম্যামোথাস বা ম্যামথ আর প্রাইমেলিফাসসহ বাকি চারটি গণ তাদের যাবতীয় প্রজাতি সমেত বিবর্তনের গুঁতোয় লুপ্ত হয়ে গেছে। রয়ে গেছে শুধু লক্সোডন্টা আর এলিফাস। আফ্রিকায় লক্সোডোন্টা আফ্রিকানা আর সম্প্রতি আবিষ্কৃত লক্সোডোন্টা সাইক্লোটিস— এদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে এলিফাস মাক্সিমাস প্রজাতি।”

শিশির বলে উঠল, “খাওয়াটা আজ বেশি হয়ে গেছে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।”

গৌর গম্ভীরভাবে বলল, “হজমোলা খা না।”

ঘনাদা এ সব কথায় পাত্তা না দিয়ে বললেন, “যা-ই হোক, বেশ চিন্তিত মন নিয়েই গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। পরের দিন ব্রেকফাস্টের পর ব্যালকনিতে বসে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র ওয়েল্ট-টা খুঁটিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ পাঁচের পাতার নীচের দিকে ছোট্ট কয়েক লাইনের একটা খবরে চোখটা আটকে গেল। চমকে উঠলাম— বেচুয়ানাল্যান্ডের সাভানা অঞ্চলের এক জায়গায় প্রায় শ-দুয়েক হাতির মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কিছু হাতি আহত ছিল কিন্তু চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে। বেচুয়ানায় অবশ্য হাতি শিকার বা হাতি ধরা বেআইনি নয়। হাতি পিছু সরকারের একটা লেভি আছে। তবে এত ব্যাপক হারে কখনও হাতি মারা পড়েনি। আবার তাও সরকারের অজান্তে। বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিশেষ চিন্তিত।

খবরটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলাম। গতকাল কিউরিওর দোকানে অত হাতির দাঁতের জিনিস আর আজকে হাতিদের মহানিধনযজ্ঞ— ব্যাপারটা দুয়ে-দুয়ে চার করতে অসুবিধা হল না। নাঃ, দেরি করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি পারি বেচুয়ানাল্যান্ডে পৌঁছতে হবে। ঘড়িতে সাড়ে দশটা। ডক্টর সোয়ার্ট্জকে ফ্র্যাঙ্কফুর্টের প্লেনের টিকিটের কথা বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। এখানকার সব রকম বাজারের হদিস আমার জানা। আন্দাজ করে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনে নিলাম। খুব জরুরি কাজ আছে বলে সেদিন বিকেলেই বার্লিন থেকে বিদায় নিয়ে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হয়ে হাইডেলবার্গ এলাম। প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। স্টেশন থেকেই ডক্টর স্নাইডার আমাকে তুলে নিলেন— একেবারে ডিনার সেরে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

পরের দুটো দিন হাইডেলবার্গে কাটিয়ে আবার মিউনিখ এলাম। লিন্ডউর্মস্ট্রাসেতে একটা হোটেলে উঠলাম। এখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার এমব্যাসিটা খুব কাছে। ওপর মহলে জানাশোনা ছিল বলে একদিনেই ভিসা পেয়ে গেলাম। পরের দিন ফ্লাইটে মিউনিখ থেকে জোহানেস্বার্গ। প্রায় পনেরো ঘণ্টা লেগে গেল পৌঁছতে। তখন ওখানে ঘোর বর্ণবিদ্বেষ চলছে। কুড়ি শতাংশ সাদা আশি শতাংশ কালোর ওপর ছড়ি ঘোড়াচ্ছে। আমার গায়ের রংটা অবশ্য আশি শতাংশের দিকেই। যাকগে, পরের দিন গেলাম বন দপ্তরের অফিসে এক খুব পরিচিত ডাইরেক্টর মিস্টার মার্টিনের কাছে। তার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে— ওখানকারই একটা জিপ নিয়ে সেদিনই চলে এলাম গাবোরোনে। দু-শো কুড়ি মাইলের মতো রাস্তা— ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগল। চেনা জায়গা— আগেও এসেছি। স্থানীয় এক পরিচিত গেস্ট হাউসে উঠলাম।

বেচুয়ানাল্যান্ড তখনও ব্রিটিশেদের আশ্রিত রাজ্য। এর দক্ষিণে সাউথ আফ্রিকা, পশ্চিমে নামিবিয়া আর উত্তর থেকে পূর্ব দিক জুড়ে অ্যাঙ্গোলা, জাম্বিয়া আর জিম্বাবোয়ে। নামিবিয়া তখন সাউথ আফ্রিকার অধীন, অ্যাঙ্গোলা ছিল পোর্তুগিজদের, জাম্বিয়া আর জিম্বাবোয়ে ব্রিটিশদের কলোনি। জিম্বাবোয়ের নাম তখন ছিল রোডেশিয়া। বর্তমানে আফ্রিকার অন্যতম ধনী দেশ হলেও সে সময়ে বত্সুয়ানা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব দেশগুলোর অন্যতম। এই সবকটা দেশজুড়ে মধ্যমণি হয়ে আছে কালাহারি মরুভূমি যার সত্তর ভাগই বত্সুয়ানায়। এই কালাহারি আমি অনেকবার চষেছি। শেষ এসেছিলাম কীট্মানসুফ— এক বন্ধুর কাছ থেকে…”

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম, “হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। পাঁচ–পাঁচ দশদিন জল না খেয়ে কালাহারি পেরিয়ে ফিংকের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ আর দামি পারস্যের কারাকুল ভেড়ার ছানা এনেছিলেন আর ফিংককে যা শিক্ষা সেদিন দিয়েছিলেন।”

ঘনাদা প্রসন্ন মুখে হেসে বলতে লাগলেন, “হ্যাঁ। বেচুয়ানাল্যান্ডর যে ভাষা ৎসুয়ানা তাতে কেগালাগাদি মানে জলহীন স্থান— তার থেকেই ব্রিটিশ অপভ্রংশ হয়ে কালাহারি। যা-হোক, আমি পরদিন শহরের যে অঞ্চলে কমিশনারের অফিস আর সরকারি দপ্তরগুলো, সেখান থেকে ওল্ড লোবাস্তে রোড ধরে খানিকটা এলেই বনবিভাগের সদর দপ্তরে এলাম। বিভাগীয় প্রধান লেফোকো মাকুইঞ্জা আমার পূর্ব পরিচিত। শিক্ষিত, সাউথ আফ্রিকায় পড়াশুনা করেছে— লন্ডনেও ছিল কিছুদিন। বাবা ওখানকার ৎসুয়ানা উপজাতির এক নেতা ও এখন ইউরোপিয়ান-আফ্রিকান উপদেষ্টা কাউন্সিলের মেম্বার। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে এগিয়ে এসে দু-হাতে আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলল— ‘মিস্টার দাস, আমি ক-দিন ধরেই আপনার কথা খুব ভাবছিলাম। পৃথিবীর মানুষের অগম্য কোনও স্থানে আপনি এখন আছেন— কী করে খুঁজব। ওঃ, ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন। বিশেষ প্রয়োজন আপনাকে এখন।’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ বার্লিনে জার্মান পত্রিকায় একটা কয়েক লাইনের মারাত্মক খবর পড়েই ছুটে এসেছি। হয়েছে কোথায়? কিন্তু হঠাৎ এত হাতি মরল কী করে? মড়ক লাগেনি তো? কোনও অ্যানথ্রাক্সের প্রাদুর্ভাব?’

‘না, হাতিগুলো মরেছে বন্দুকের গুলিতে— আর দাঁতগুলোও নেই। ঘটনাটা ঘটেছে ওকাভাঙ্গো ডেল্টায়।’

‘বোঝাই যাচ্ছে কোনও রাঘব-বোয়াল ধড়িবাজ পোচারের কাজ।’

‘কিন্তু এত মাল রাতারাতি এখান থেকে পাচার করল কীভাবে?’

‘মনে হচ্ছে অ্যাঙ্গোলায় ঢুকে ওদের লুয়ান্ডা বন্দর হয়ে জাহাজে চিনে চালান দিচ্ছে। নামিবিয়া সাউথ আফ্রিকার কলোনি— ওখানে যাবে বলে মনে হয় না।’

ঘণ্টাদুয়েক নিভৃতে গোপন আলোচনা, শলা-পরামর্শ হ’ল। কাছেই এক রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করে জিপে আমার গেস্ট হাউসে ফিরে মালপত্র নিয়ে ওই জিপেই রওনা হলাম গাবোরোনে এয়ারপোর্ট। আমার জন্য একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে। মাকুইঞ্জা আমার সঙ্গে বনদপ্তরের এক জুনিয়র অফিসারকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে— নিও নামের বছর পয়ঁতিরিশের লম্বা বুকুসু জাতের হাট্টাকাট্টা যুবক, ওকাভাঙ্গো ডেল্টা অঞ্চলটা খুব ভালোভাবে চেনে। মাকুইঞ্জার মতনই বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণী খুবই ভালোবাসে। ওই প্রথম হাতি মারার খবরটা নিয়ে আসে। সঙ্গে ওয়াকি-টকি আছে— মাকুইঞ্জার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য। নৌকায় ওকাভাঙ্গো নদী পার হয়ে ওপারে ইকোগা বলে এক গ্রামে এলাম। এখানে আমাদের জন্য একটা বনদপ্তরের ছোট সাফারি জিপ অপেক্ষা করছিল। জিপে ইকোগা থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে পাকা রাস্তা ধরে গুমেরো গ্রাম থকে বাঁ দিকে মাইল ছয়েক গিয়ে টুবু বলে একটা গ্রামে এলাম। এখানে নিও প্রায়ই আসে।

ছোট গ্রাম— জনসংখ্যা কত আর হবে— এই শ-চারেক। সবাই বুকুসু জাতের। এখানকার গ্রামের কেগোসি অর্থাৎ প্রধান নিওর খুব পরিচিত। এরাই প্রথম নিওকে হাতি নিধনের খবরটা জানায়। দূরের থেকে জিপ আসতে দেখে কেগোসি কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিওর সঙ্গে আমাকে দেখে এগিয়ে এল। নিও আমার পরিচয় দিতে কেগোসি এসে হ্যান্ডশেক করল। কেগোসি তার বাড়িতেই আমাদের নিয়ে এল। তখন দুপুরবেলা— তাই লাঞ্চ ওখানেই হল। রুটি, সেসোয়া অর্থাৎ ভুট্টার জাউ আর মাংসের খাবার আর অনেকটা পালং শাকের মতন মোরোগো শাকের স্টু। কেগোসির একটা বড় এন্ট্লো ছিল। মাটির গোল ঘর মাথায় পুরু করে খরের ছাউনি। বাইরে মোটা গাছের গুঁড়ির খাম্বা। কাঠের পাটাতন দেওয়া দরজা। বাইরে খুব গরম হলেও ভেতরটা ঠান্ডা। আমরা এ ঘরে থাকব। খাবার পর এই ঘরে বসে— আমি নিও আর কেগোসি আলোচনা আর পরিকল্পনায় বসলাম।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা পরিকল্পনা মাফিক রওনা হলাম। দলে আমি, নিও আর কেগোসি ছাড়া আরও জনা ছয়েক শিকারি ওদের ভাষায় সেত্সোমি আর একজন হাতুড়ে এঙ্গাকা। সবার হাতেই বন্দুক। এ সব জায়গায় বহুকাল ধরে ব্রিটিশ, মার্কিনরা সব শিকারে আসে তো— এরা সব আশপাশের গ্রাম থেকে গাইড, শিকারি, কুলি, কাজের লোকজন সব জোগাড় করে। ফলে এদের কেউ কেউ অল্পস্বল্প ইংরেজি জানে, বন্দুকও চালাতেও শিখে গেছে। কেউ কেউ বন দপ্তরে কাজও পেয়ে গেছে বিশেষত বনরক্ষীর।”

বনোয়ারীকে ঘরে ঢুকতে দেখে ঘনাদা একটু থামলেন। ইতিমধ্যে খানিক আগে ঘনাদার সিগেরেট ধরানোর ফাঁকে শিবু একবার রামভূজকে ডেকে নির্দেশ দিয়েছে। তাই বনোয়ারী কফির কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘনাদা কফিতে চুমুক দিয়ে শিশিরের দেওয়া সিগেরেট ধরিয়ে টান দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—

“এই ওকাভাঙ্গো ডেল্টা আমাদের সুন্দরবনের মতন। কিন্তু সমুদ্র সংলগ্ন ডেল্টা নয়। বেচুয়ানাল্যান্ড চারদিকেই স্থল। ওকাভাঙ্গো নদী সেরোঙ্গা গ্রামের কাছে এসে তারপর একটা বিশাল এলাকা— বলতে গেলে প্রায় ছয় হাজার বর্গ মাইল জুড়ে ভূপৃষ্ঠের এক প্রাকৃতিক খাদে এসে পড়ে সহস্র ধারায় ভাগ হয়ে গেছে। ফলে এই পুরো জায়গা জুড়ে অগুনতি খাল, ছোট বড় দ্বীপ, জলাভূমি, জঙ্গল আর ঘাসজমিতে ভরা। এখানে অক্টোবর-নভেম্বর থেকে বর্ষা শুরু হয়। চলতে থাকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। সে সময়ে নদীর জল বেড়ে প্রায় পনেরো হাজার বর্গমাইল এলাকা বন্যার জলে ভরে যায়। এপ্রিল থেকে শীত পড়তে শুরু করে। আবহাওয়া শুকনো হতে আরম্ভ করলে মে জুনে জল টেনে গিয়ে ডাঙা জেগে ওঠে— খাল বাদা আর জায়গায় জায়গায় জল আটকে লাগুনের সৃষ্টি হয়। আগস্ট থেকে বসন্ত। শীতের শুরু থেকেই আশপাশের এলাকা থেকে দলে দলে বন্য জন্তুর দল চলে আসে। হাতি, সিংহ, বেবুন, বাদামি আর ছিটে হায়না, চিতা, বুনো শুওর, জিরাফ, গন্ডার, হিপো, বুনো মোষ আরও কত রকম যে জানোয়ার আসে তার ঠিক নেই। তাই এই এপ্রিল থেকে অক্টোবর হচ্ছে ইউরোপ, ব্রিটেন আর আমেরিকার বাবুদের সাফারি আর শিকারের মরশুম।

এখন মে মাসের মাঝামাঝি— শিকারিরা আসতে শুরু করছে। তখনও দেশে দেশে বন্যপ্রাণী হত্যার এতটা বিধি-নিষেধের সরকারি ফরমান জারি হয়নি। একটা-দুটো শিকার সবাই করে— সেটা নাকি একরকম খেলা। কিন্তু তা বলে শয়ে-শয়ে হাতি? মরসুমের শুরুতেই এ কী বিপত্তি? এ তো সখের শিকারিদের কাজ নয়। কোনও বড় মাপের পোচারের কাজ। হাতির দাঁতের বড় চোরাকারবারি। তাই আমরা এখানে এসেছি সেই বিশেষ জাতের জন্তুর সন্ধানে। তিনটে বড় মোকোরো নিয়ে আমরা খাল ধরে ধরে ধীরে ধীরে এগোব। আপাতত আমাদের গন্তব্য স্থল মরেমি ক্যাম্প, চিফ আইল্যান্ড। উনিশশো বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে শিকার আর সাফারির আদর্শ জায়গা।

সারা দিন চলে সন্ধের আগেই একটা ছোট দ্বীপে গোটা তিনেক তাঁবু ফেলা হল। জল কোথাও গভীর নয়। এক এক জায়গায় সরু খালের দু-পাড়ে শুধু প্যাপাইরাস গাছ। তার মধ্য দিয়ে লগি ঠেলে এগোতে হল। পরের দিন সন্ধের মুখে চিফ আইল্যান্ডের উত্তর দিকের তৃণভুমিতে পৌঁছানো গেল। তাঁবুর জন্য সুবিধে মতন জায়গা খুঁজতে গিয়ে দেখি এক জায়গায় গোটা তিনেক হাতি মরে পড়ে আছে— দাঁতগুলো উপড়ে নেওয়া হয়েছে। বেশ বুড়ো মদ্দা হাতি। আসলে হাতির দাঁত তো আর এই দুটোই নয়, মোট ছাব্বিশটা। আর আমরা যাকে সাধারণত হাতির দাঁত বা আইভরি টাস্ক বলি সেটা ওপরের পাটির দুটো ক্যানাইন দাঁত। এ দুটোই বেড়ে যায় প্রায় সারা জীবন। এই টাস্ক গড়পরতা প্রায় ছ-ফিট হয়ে থেকে— এর তিন ভাগের দু-ভাগ বাইরে আর বাকিটা ভেতরে খুলি অবধি চলে যায়। আর গড়পরতা ওজন ছত্রিশ থেকে আটষট্টি কিলোগ্রাম। এই আইভরির গঠন ও ওজনের ওপর নির্ভর করে হরেক রকম কোয়ালিটি আছে, তার ওপর দাঁতের দাম নির্ভর করে। ভাঙা ফাটা চলটা ওঠা, ছোট— এদের দাম কম। মানুষের দাঁতও কি সবার সমান হয়— দাগি, হলদে, কালচে, পোকায় খাওয়া…।”

আমরা একটু মুখ টিপে হাসলাম। হ্যাঁ, দাঁত নিয়ে ঘনাদা গর্ব করতে পারেন বটে। সমান, সুন্দর সাজানো সাদা দু-পাটি দাঁত তাঁর। হোক-না পুরো বাঁধানো নকল দাঁত। কাঁচা দাঁত তুলে নকল দাঁতের গুপ্ত ক্যামেরায় ভরা মাইক্রোফিল্ম দিয়ে সেন্ট ক্যাটালিনা দ্বীপের অ্যাভালোন শহরের সমুদ্রে শয়তান বেনিটোর জাহাজের গুপ্ত সিন্দুকে রাখা মূল্যবান কাগজপত্র আর জিনিসের ছবি তুলে সেই দাঁত টরপেডো দিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে বেনিটোকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঘনাদা বলে চলেছেন—

“যা-হোক, লক্ষ করলাম হাতিগুলোকে গুলি করে মারা হয়েছে। বেশ ওস্তাদ হাতের কারসাজি— এক বুলেটেই শেষ। কানের ঠিক পেছন দিয়ে ঢুকে সোজা মাথায়। অন্তত গজ পঁচিশেক দূর থেকে মারা হয়েছে। হাতির অবস্থান দেখে কোন দিক থেকে মারা হয়েছে আন্দাজ করে এগিয়ে এসে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই দেখি কারট্রিজগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। বুঝলাম হাওয়ার দিক অনুসারে জায়গা পালটাতে হয়েছে। এ তো দশমিক চার সাত শূন্য নিট্রো কারট্রিজ— বেশ দামি নিট্রো এক্সপ্রেস রাইফেলের। এ সাধারণ পোচার নয়— রীতিমতন ধনী ব্যক্তি। নাঃ, ভাগ্য দেখছি সত্যিই সুপ্রসন্ন— আমার শিকার মনে হয় কাছেপিঠেই আছে।

এমন সময়ে একজন শিকারি ‘ট্লু’ ‘ট্লু’ বলে হাতের ইশারায় আমাদের ডাকতে ওর পেছন পেছন আরও প্রায় তিনশো গজ দূরে ঘাস-জঙ্গলে দেখি কয়েকটা মোকালা গাছের কাছে আরও গোটা পাঁচেক হাতি মরে পড়ে আছে। দাঁত তুলে নেওয়া আর পেটের মাংস খুবলে খাওয়া। আর কাছেই অন্তত গোটা দশেক মরা পিঠ-সাদা আফ্রিকান শকুন। মোকালা গাছগুলোর ছাল ছাড়ানো। এই ছাল হাতির প্রিয় খাবার। বুঝলাম গাছের ছালে বিষ মাখিয়ে এগুলোকে মারা হয়েছে আর সেই বিষাক্ত মাংস খেয়ে শকুনগুলোও মারা পড়েছে। ঠিক করলাম, যে ভাবেই হোক আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। কেগোসিকে বললাম ওর লোকজন দিয়ে তাঁবুগুলো খাটিয়ে ফেলতে। একটা অনুমান করে নিয়ে আমি আর নিও এবারে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। প্রায় আধা মাইল এসে বাইনাকুলার দিয়ে দেখি দূরে সাদা কী যেন দেখা যাচ্ছে। আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে দেখি একটা তাঁবু আর একটা পেছনের দরজা বন্ধ-করা ভ্যান গাড়ি। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হয়। আরও বেশ খানিক এগিয়ে দেখি বেশ বড় ভ্যান, নম্বর প্লেটটা পড়া যাচ্ছে— তখনও দিনের আলো রয়েছে, নম্বর পড়তে অসুবিধে হল না— এ তিন দুই দুই বি পি জে। নিওকে বলতেই ও পকেট ডায়েরিতে টুকে নিল। এবারে ফিরে এলাম।

এসে দেখি তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে। দুজন শিকারি ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নুনে জারানো রোদে শুকানো বিফ বারবিকিউ করছে। আমার তাঁবুতে মাংস আর ব্রান্ডিবুশ গাছের পাকা মিষ্টি ফল দিয়ে ডিনার খেতে খেতে নিও আর কেগোসির সঙ্গে শলা-পরামর্শে বসলাম। রাতে ঘুম আসছিল না— মনটা ছটফট করছে। এত দূর এসে শিকার ফসকে না যায়। দশটা নাগাদ উঠে পড়লাম— একটা হান্টার ছুরি সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম। পেছন পেছন দেখি নিও-ও আসছে। ওকে বারন করতেও ও রাজি হল না। বলল, ‘না স্যার, আপনাকে একা যেতে দেব না— যদি কিছু হয় আমার কিন্তু চাকরি থাকবে না।’ এদিকে আমাদের কথাবার্তা শুনে কেগোসিও তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে। সব শুনে সেও বলল, ‘আপনারা আমার অতিথি। আপনাদের কোনও বিপদের মুখে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।’ অগত্যা রাজি হতে হল। ঠিক হল আমি আগে আগে যাব— আমার বেশ খানিক পেছনে ওরা আমাকে ফলো করবে। দুজনের হাতেই বন্দুক।

রাতে একা ঘন বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া আমার অভ্যাস। আর এ তো দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠ। কাজেই বেশ স্পিডে হেঁটে খানিক বাদেই তাঁবুর কাছে এলাম। একটু পেছিয়ে এসে নিও আর কেগোসিকে বললাম— তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে না ফিরলে তবে ওই তাঁবুতে আসবে। এবারে নিঃশব্দে বিড়ালের মতন চুপি চুপি এসে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে অবাক— এ তো সেই ডেমিরেল— আদনান ডেমিরেল, যেন এক সাদা মদ্দা হাতি, বসে বসে রাইফেলের নল পরিস্কার করছে। ও এই তা হলে সেই জন্তু…।” সোজা তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।”

গৌর হঠাৎ কেরামতি দেখানোর জন্য বলে উঠল, “ও সেই আদনান ডেমিরেল— হাতির দাঁতের বিখ্যাত চোরাকারবারি। ক্যামেরুনের দৌয়ালার রাস্তায় আপনাকে দেখতে পেয়েই পালিয়েছিল?”

ঘনাদার ভুরু একটু কুঁচকাতেই আমরা তিন জন একসঙ্গে গৌরকে খিঁচিয়ে উঠলাম, “বেশি ওস্তাদি দেখাতে যাস না তো— শুনতে দে না।”

এবারে আবার ঘনাদার ভুরু সোজা হয়ে গেল। গম্ভীরভাবে বললেন, “না, এর নাম তোমরা কোনওদিন শোনোনি। এর পরিচয় দিতে গেলে আমাকে ফিরে যেতে হবে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে। হিটলারের ঝটিকা বাহিনী ‘ব্লিদ্স্ক্রিগ’ তখন পোল্যান্ড দখল করে নরওয়ে আর ডেনমার্ক আক্রমণ করেছে। আমি তখন কার্লসরুহিতে থাকি। সন্ধের মুখে এক নির্জন রাস্তা ধরে আমি আসছি— উলটোদিক থেকে একটা গেস্টাপো আসছে। আমি চুপচাপ মাথা নীচু করে আপন মনে যাচ্ছি, হঠাৎ বাবুর কী মনে হল— আমার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কর্কশ গলায় বলে উঠল, ‘ইন্ডিশ?’

আমি বললাম, ‘ইয়া।’

কী ভেবে হাত পেতে বলল, ‘রাইসপাস।’

সর্বনাশ! পাসপোর্ট নিয়ে তো আর বেরোইনি। আমি একটু মোলায়েমভাবে বললাম, ‘সঙ্গে তো নেই। বাড়িতে আছে। কাছেই বাড়ি। সঙ্গে গেলে দেখিয়ে দেব।’ কিছুক্ষণ বেশ কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাতের রুলটা দিয়ে পায়ে এক বাড়ি মেরে বলে, ‘থানায় চল। পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়ে কীভাবে রাস্তায় বেরোতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছি।’ এই বলে আর একটা বাড়ি মেরে আমার ঘাড়ের কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। সারা জার্মানীতে তখন গেস্টাপোদের প্রবল দাপট— কিছু বলা মানে যেচে বিপদ ডাকা। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলেছি আর ঝোপ বুঝে ডান পা-টা বাড়িয়ে এক ঝটকা মারতে বাছাধন ছিটকে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল। ঠিক এই সময়ে বাঁ দিকের রাস্তা থেকে ‘হিউবার্ট, হিউবার্ট— হের হারম্যান হের হারম্যান’ বলে কারা যেন ডাকছে। আমি ওই মূহূর্তে ঝট করে পেছন ফিরে আরেক বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকে প্রায় দৌড়ে এই রাস্তা সেই রাস্তা ঘুরে আমার বাড়ি এসে আমার কিটসব্যাগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ঘরে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরোও রেখে এলাম না।

সোজা হাঁটা-পথে এটিঙ্গেন স্টেশন এলাম— ট্রেন ধরে রাস্ট্যাট। স্টেশন থেকে নেমে ঘণ্টাখানেক হেঁটে এলে রাইন নদীর পাড়। এসব জায়গায় আগে অনেকবার এসেছি— নির্জন। ঘাটে একটু নেমে এলে এক জায়গায় অনেকদিন ধরে একটা পুরোনো নৌকো পড়ে থাকে দেখেছি। চুপি চুপি নেমে দড়ি কেটে ওটাকে নিয়ে নিঃশব্দে রাইন পেরিয়ে এলাম। এ পারে ফ্রান্সের বেইনহাইম— ছোট ছিমছাম শহর। সেখান থেকে পরদিন প্যারিস। প্যারিসের ভাঁসেন চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ অনেক আগেই আমাকে কিছু দক্ষিণ অ্যামেরিকার টোকো টুকান, স্কারলেট ম্যাকাও, ক্যাপিবারা, গুয়ানাকো, জাগুয়ার এরকম কিছু পশুপাখি ধরে আনতে অনুরোধ করেছিলেন। ফরাসি সরকারই সব বন্দোবস্ত করে দেবে। আমাকে শুধু টিম গাইড করতে হবে। এদিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় আমার ফ্রান্স যেয়ে ওঠা হয়নি। তাই এবারে প্যারিস এসে চিড়িয়াখানার অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করলাম। মঁসিয়ে শেভরোলে আমার অনেক দিনের বন্ধু। বললাম সব কিছু। শুনে হেসে বললেন— ‘করেছেন কী? আপনার পক্ষে সবই সম্ভব দেখছি। যাক দেখছি, ফ্রান্সে যাতে আপনি নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন। তবে এখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সম্ভবত খুব শিগ্গির জার্মান ফ্রান্স আক্রমণ করবে। এখন চিড়িয়াখানার ব্যাপারে সরকার কিছু করবে না। কিন্তু আমি অবশ্য লন্ডন চলে যাবার জন্যেই ফ্রান্স ঢুকেছিলাম। মঁসিয়ে শেভরোলে বড় আমলা। কাগজপত্র জোগাড় করতে অসুবিধা হল না। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডন চলে এলাম।

১৯৪০ এর ১০ই জুলাই থেকে শুরু হল লন্ডনের ওপর বোমা বর্ষন। নভেম্বরে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের একটা গোপন দায়িত্ব নিয়ে মস্কোর ক্রেমলিনের বড় কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে আমাকে আবার মস্কোয় বেশ কিছুদিন কাটাতে হল। ফিরে এসে লন্ডনের সাবার্ব অঞ্চল টেডিংটনে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছি। কাছেই একটা বার-কাম-রেস্টুরেন্টে একদিন সন্ধেবেলা কফি-স্ন্যাক্স খাচ্ছি। বেশ মৌজ করে চোখ বুজে সিগার টানছিলাম। খেয়াল করিনি, ডান পা-টা একটু টেবিলের বাইরে ছড়ানো ছিল। হঠাৎ পায়ে একটা ঠোক্কর খেতে চোখ খুলে দেখি এক ব্যাটা গাঁট্টাগোট্টা চেহারা মাঝারি লম্বা ইংরেজ মগ ভরতি বিয়ায় নিয়ে যেতে গিয়ে আমার পায়ে হোঁচট খাওয়ায় খানিকটা বিয়ার মাটিতে ছলকে পড়েছে। ঠক করে আমার টেবিলে মগটা রেখে প্রায় আমার কলার চেপে ধরে আরকী। পেছন থেকে ‘কেন্’ ‘কেন্’ বলে কে একজন ডাকতে তার দিকে তাকিয়ে আর কলারে হাত দিল না। মগটা তুলে নিয়ে শোয়াইন বলে চলে এল। খট্ করে শোয়াইন কথাটা কানে গেল। আমার ভুরুটা কুঁচকে গেল, উঁহু— শোয়াইন কথা তো ইংরেজ বলবে না। ইংরেজ বলবে সোয়াইন। সন্দেহজনক। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাতে কী ভাগ্যি সঙ্গীর মুখটা আবছা দেখা গেল। মাথায় অবার্ন চুল— চুল রং করে আর দাড়ি গোঁফ রাখলে কী হবে— আমার চোখ ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। এ তো হিউবার্ট হারম্যান— কার্লস্রুহির সেই গেস্টাপো। দাঁড়া, তোদের ব্যবস্থা হচ্ছে। গুপ্তচরগিরি বের করছি।

চুপচাপ আবার কফি নিয়ে বসে রইলাম। আরও ঘণ্টাখানেক বাদে দুজনে বেরোল। আমিও উঠে একটু তফাতে ওদের পিছু নিলাম। রাত তখন ন-টা। বেশ খানিকটা গিয়ে কেন্ একটা ছোট বাড়ি— দুটো বাড়ির মাঝে চাপা— মাটির টালির দো চালা ছাদ— দরজার তালা খুলে ঢুকল, আর হিউবার্ট ওকে বাই করে চলে গেল। ঠিক আছে, কাল দেখা যাবে।

পরদিন সন্ধের মুখে রেস্টুরেন্টে কফি নিয়ে একটু দূরে পত্রিকা আড়াল করে বসে আছি। ঘণ্টাখানেক বাদে দেখি দুজনের প্রবেশ। কাউন্টার থেকে বিয়ারের দুটো বোতল নিয়ে এক কোনায় বসে গুজগুজ করতে লাগল। আমি আস্তে করে উঠে বেরিয়ে সোজা ওই কেনের বাড়ি। তালা খুলে ঢুকে ঘরে যা দেখার দেখে নিয়ে আবার তালা বন্ধ করে বাইরে ঘাপটি মেরে রইলাম। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক বাদে দেখি কেন্ একাই আসছে। আমি তাড়াতাড়ি ওর উলটো দিক থেকে এসে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলাম। প্রায় ছিটকে পড়ে আরকী। আমি শুধু বললাম— ‘এন্তসুলদিগেন সি।’ বেটা বেদম ক্ষেপে আবার ‘দু শ্লিঙ্গেল’ বলে আমার কলার চেপে ধরল। আমি ওর কবজিটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে চাপ দিতেই একেবারে ‘বাবারে’ ‘মা-রে’ করে উঠল। এবারে মাথায় একটা গাঁট্টা মারতেই চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কবে তোরা এখানে এসেছিস জার্মান থেকে? নাম কী তোদের?’

মুখটা সাদা হয়ে গেল কিন্তু ভাবটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। ‘জার্মান? জীবনেও কোনদিন যাইনি। আমি আর রবার্ট স্কটল্যান্ডের হ্যামিল্টনে সারাজীবন মানুষ। জার্মান ভাষাটা একটু আধটু জানি এ পর্যন্ত।’

আমি এক ধমক দিয়ে বললাম, ‘ফের মিথ্যে কথা। তোর বন্ধুকে আমি চিনি— ওর নাম হিউবার্ট হারম্যান, কার্লস্রুহিতে বেটা গেস্টাপো— জিজ্ঞাসা করিস সেখানে রাস্তায় কীরকম দাঁত ছিরকুটে পড়েছিল। তোর নাম বল ঠিক করে।”

তখনও অবশ হাত ডলে যাচ্ছে। হাঁউমাঁউ করে বলে, ‘না, মাইরি বলছি। আমি কেন মিলার— এই দেখো আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স,’ বলে পকেট থেকে পার্স বার করল। আমি বললাম, ‘থাক। আমি জানি ওটা নকল। তুই বেন মুয়েলার— নামটা ভালোই ভাঁড়িয়েছিস। মোটা মাথা বুঝতে পারছি।’

‘না না, সত্যি বলছি— আমরা স্কটল্যান্ডের লোক। রবার্ট ডিফেন্স অফিসে ক্লার্ক। খোঁজ নিয়ে দেখো না। ওখানে ওকে সবাই চেনে। অনেকদিন ধরে চাকরি করছে।’

আমি ওকে ছেড়ে একটা সিগেরেট ধরিয়ে বললাম, ‘যা, তোকে ছেড়ে দিলাম। তবে নজর রাখব— কোনও বেয়াদবি দেখলে তোদের কীভাবে কিমা বানাব দেখবি।’

পর পর তিন দিন ওদের রেস্টুরেন্টে না দেখে বেনের বাড়ি গেলাম। তালা খুলেই দেখি ঘর বেমালুম ফাঁকা— পাখিরা উড়ে গেছে। ডিফেন্স অফিসে খোঁজ নিলাম— হ্যাঁ, ওখানে রবার্ট হিসম্যান নামে একটা ক্লার্ক আছে বটে, কিন্তু পাঁচ দিন ধরে আসছে না। অফিসে বড়কর্তার কাছে খবরটা দিলাম। ওদের টিকিটাও আর কখনও দেখা যায়নি।

পরের ঘটনা ১৯৪৮ সালের আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেস থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে লা প্লাতায়। অক্টোবর মাস, সকাল সকাল শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ রাস্তার ওপারে একটা দোকান— সাইন বোর্ডে লেখা— ‘তিয়েন্দা দে সাপাতোস— ইউয়ান পাহারো।’ মালিক বেশ মোটাসোটা চেহারা, দোকান খুলছে। মক্কেল চেনা চেনা লাগছে— হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। একটু মুখ ঘোরাতে চিনতে পারলাম, স্বয়ং বেন মুয়েলার। চট করে আমাকে দেখার আগেই পাশের এক রাস্তা দিয়ে চলে গেলাম। আমার এক বিশেষ বন্ধু— নাম স্টিফান রটফেল্ড— ইহুদি অন্ধ জায়োনিস্ট।

ওকে বললাম, ‘চিমাঙ্গো ক্যারাক্যারা বলে একরকম বাজের মতন দেখতে পাখি আছে— দেখেছ কখনও?’

ও শুনে ভুরু কুঁচকে বলল, ‘মানেটা তো ঠিক বুঝলাম না।’

‘বুঝিয়ে দেব। আগে দেখে তো এসো পাখিটা। যে রেস্টুরেন্টে তুমি-আমি প্রায়ই খাই, সেখান থেকে সোজা আধা মাইল গেলে ডান দিকে একটা রাস্তা আছে। সেখানে ঢুকে বাঁ পাশের তৃতীয় দোকানটা দেখবে একটা জুতোর দোকান— মালিক ইউয়ান পাহারো। একটু আলুথালু বেশে যাবে, বোকার মতন মুখ করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখবে। বেশ দশাসই চেহারার মালিক। জিজ্ঞাসা করবে— চিমাঙ্গো ক্যারাক্যারা পাখি আছে কি না। এবারে তোমাকে খ্যাঁচালে বোকা-বোকাভাবে বলবে যে— ‘দোকানের নাম পাহারো কিনা— তাই ভাবলাম পাখি পাওয়া যাবে। দেখে এসো বাকিটা কাল হবে।’

পরের দিন রেস্টুরেন্টে খেতে খেতে বেন মুয়েলারের আর হিউবার্টের সব কাহিনি শুনিয়ে বললাম, ‘আমার কাজ শেষ। এ বার তোমার পালা।’ মাস তিনেক বাদে স্যান্টিয়াগোয় বসে স্টিফানের ফোনে জানলাম— ইজরায়েলের মোশাদের কিছু লোক এসে মুয়েলারের কান পেঁচিয়ে বাকি ক-জনের নাম ঠিকানা জেনে মুয়েলার, হিউবার্ট সহ বেশ কিছু নাৎসি চিকেন ইজরায়েলে তুলে নিয়ে গেছে শিক কাবাব বানাবে বলে।

বছর দুয়েক আগে আমি কৃষ্ণসাগরের তীরে বুলগেরিয়ার সোজোপোল বা প্রাচীন অ্যাপোলোনিয়া নামে একটা ছোট শহরে আছি। একদিন হোটেলে বুলগেরিয়ার এক সার্কাসের মালিক এসে ধরল তার সার্কাসের জন্য তিনটে আফ্রিকান হাতি, গোটা দুই হিপোপটেমাস, তিনটে জেব্রা আর একটা সাদা গন্ডার লাগবে। ওর এক ম্যানেজার সঙ্গে যাবে— প্রয়োজনীয় লোকজনসহ যাবতীয় ব্যবস্থাপত্র করে দেবে। টাকা যা দিচ্ছে তাতে আমি আর আপত্তি করার কিছু পেলাম না। পরের দিন চুক্তিপত্র সই করাতে নিয়ে এল— সঙ্গে দেখি একটা মাংসের পাহাড়। ডিমিজে আর সোনালি কাজ করা কালো জোব্বা পড়া। মাথায় টাসেল দেওয়া টার্কি ফেজ হ্যাট। সার্কাসের মালিক আলাপ করিয়ে দিল ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর ব্যাবসায়ের একজন অংশীদার— ইস্তানবুলের বাসিন্দা তুরস্কের লোক আদনান ডেমিরেল। ইস্তানবুল থেকে ওডেসা রুটের এক ক্রুসের মালিক। আমাকে ডেমিরেল দেখেই মনে হল যেন একটা ঝটকা খেল। কথায় কথায় ডেমিরেলকে বললাম, ‘আপনার কথার মধ্যে একটা বেশ ব্যাভেরিয়ান টান আছে।’ শুনে মুখটা যেন ঝুলে পড়ল— আমতা আমতা করে তুর্কীতে ‘নে’ ‘নে’ করতে লাগল। তারপর যতক্ষণ রইল একেবারে স্পিকটি নট।

যা-হোক, যা বলছিলাম। তাঁবুতে ঢুকেই বললাম— ‘একী ডেমিরেল যে! কেমন আছেন বন্ধু? এখানে কী ব্যাপার? ও বুঝেছি, খুদে হাঁস পিগমি গুজ শিকারে এসেছেন বুঝি? তা আজ ক-টা মারলেন?’

আমায় হঠাৎ দেখে ভূত দেখার মতন চমকে উঠল। মুখটা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপরেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, ‘আরে মিস্টার দাস, আপনি! পিগমি গুজ হা হা–’ বলে সারা শরীর কাঁপিয়ে হেসে বলল, ‘তা আপনি বলতে পারেন বটে। আপনার মতন জ্যান্ত গরিলা তো আর ধরতে পারি না, বা পঁচাত্তর মাইল স্পিডে ছুটে যাওয়া চিতাকে দূর থেকে রাইফেল দিয়ে এক টিপে মারতেও পারব না। চাক্ষুষ যে দেখেছে তার কাছে শুনে আর মিথ্যে বলি কী করে! তা আপনি এখানে? আবার হাতি ধরতে নাকি?’

আমি বললাম, ‘একদম ঠিক ধরেছেন। গন্ধ শুঁকেই বুঝেছি হাতিটা কাছেপিঠেই আছি— একটা দাঁতাল মদ্দা হাতি। ভাবছি কালই ধরে খাঁচায় চালান করে দেব।’

‘বাবা! গন্ধ শুঁকেই হাতি চিনে ফেলেন? তাও আবার মদ্দা না মাদি! মাহুতের ছেলে নাকি আপনি?’ বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ল। আমি ইতিমধ্যে একটা সিগেরেট ধরিয়ে ওর ট্রাঙ্কের ওপর বসে পায়ের ওপর পা তুলে মৌজ করে টানছি। এবার গম্ভীরভাবে বলল, ‘মদ্দাই হোক আর মাদিই হোক— কোনও হাতিই তো এখানে ধরতে পারবে না বন্ধু। এই পুরো জায়গা এই মাস আমার ইজারা নেওয়া আছে।’

আমি বললাম, ‘তাই নাকি বন্ধু! তা ইজারাটা কে দিল শুনি। কবে থেকে সরকার ইজারা প্রথা চালু করল? কাগজখানা দেখাও দেখি। আর তা ছাড়া বন্ধুর ইজারা নেওয়া যখন, আমি তো নিশ্চিন্ত মনে হাতি ধরতেই পারি।’

ডেমিরেল কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘নিশ্চয়ই হাতি ধরতে পার, তবে বন্ধু আমার যখন ইজারা নেওয়া তোমার থেকে সামান্য ভাগ তো আমিও আশা করতে পারি— পুরো হাতি তুমি নিয়ে যাও, শুধু দাঁত দুটো আমি তুলে নেব।’

‘তা তো বটেই— কিন্তু দাঁত তুলে তুমি কী করবে? এই যে তোমার বড় ভ্যানটা খানিক আগে বেরিয়ে গেল ওটাতে নিশ্চয়ই দাঁত আছে। ওর নম্বর দেখে রেখেছি। নম্বরটা পুলিশকে জানিয়ে দিলে ইজারার দাম উঠবে কি?’

‘বটে? কিন্তু পুলিশকে জানাবি কী করে? আজ এখান থেকে বেরোলে তবে না। তোকে শেষ করতে আমার এই দুই আঙুল যথেষ্ট। আমার চেহারাটা দেখেছিস কি? হাতির দাঁত তো তুলবই কিন্তু তার আগে তোর ওই পুরো দু-পাটি দাঁত যে আমি তুলব।’

‘হ্যাঁ, চেহারা নিয়ে গর্ব করতে তুই পারিস বটে— দাঁতাল হাতি, হিপোপটেমাসও তোর কাছে লজ্জা পায়।’

‘তবে রে কালা শুঁটকে নেংটি ছুঁচো—’ বলে সেই মাংসের পাহাড় খ্যাপা ষাঁড়ের মতন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি চট করে ডান দিকে সরে বাঁ হাতে ঘাড়ের ওপর এক রদ্দা। ওই পাঁচ-মনি লাশ অমনি হুমড়ি খেয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ে ট্রাঙ্কে মুখ লেগে ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি। মাটি থেকে আর ওঠার শক্তি নেই। এসে ওর জামার কলার ধরে তুলে বসিয়ে মাথায় দুই তুড়ুম ঠুকতে ‘ইস্ স্টার্ব’ ‘ইস্ স্টার্ব’ করে পা জড়িয়ে ধরল।

‘তুই আবার মরবি? কবে থেকে আদনান ডিমেরিল হয়েছিস। ছিলি তো বেন মুয়েলার, লন্ডনে স্পাইং করতে এসে হয়েছিলি কেন মিলার। যুদ্ধের পর জার্মানি থেকে পালিয়ে আর্জেনটিনা— ইউয়ান পাহারো নাম নিয়ে জুতোর দোকানের ব্যাবসা— নাকি চিমাঙ্গো ক্যারাক্যারা ধরে বিক্রি করতি? মোশাদের আদর ভুলে গেলি? ইজরায়েল থেকে পালালি কী করে? ইস্তানবুলে এসে আদনান ডিমেরিল হয়েছিস। আর কতবার নাম ভাঁড়াবি? এখন হাতির দাঁতের চোরাকারবারি করছিস?’ বলে মাথায় এক রাম গাঁট্টা।

উঃ বলে চিৎকার করে মাথায় হাত দিয়ে পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল, ‘আমায় মাপ করুন মিস্টার দাস। আমি নাকখত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর কোনওদিন আফ্রিকাতেই আসব না— হাতির দাঁতের ব্যাবসাও আর করব না। এবারের মতন ছেড়ে দাও। ভ্যানের ওই দাঁত তোমরা নিয়ে যাও, আমার লাগবে না।’ বলে হাউহাউ কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

আমি বললাম, ‘জীবনে আর আফ্রিকা আসবি না তো বললি— কিন্তু এখানে ঢুকবি কী করে? এখান থেকে বেরোলে তবে না। এই যে এত শয়ে-শয়ে হাতি মেরেছিস, এর শাস্তি তো তোকে পেতেই হবে। বত্সুয়ানা সরকার নড়েচড়ে বসেছে। এর জন্যই এখানে আমার আসা।’

বলে আমি তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। খানিক দূরে নিও আর কেগোসি দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে এল। যেতে যেতেই ওদের সব বললাম। কালকের দিনটাও আমরা এখানে থাকব। লক্ষ রাখতে হবে। বাইরে রাখা জিপের নম্বরটাও নিওকে বলে দিলাম। খানিকটা পথ আসতেই এক অদ্ভুত শব্দ শুনে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। এ শব্দ আমাদের সবারই খুব চেনা। আহত হাতির ডাক— যাকে বলে ক্রাই-হাস্ক। নিশ্চয়ই কোনও আহত হাতি কাছেপিঠে আছে। এত রাতে খুঁজে বার করা মুশকিল, আর তা ছাড়া কাছে কোন ওষুধপত্রও নেই— সকালেই যা ব্যবস্থা করার করতে হবে। তাঁবুতে ফিরেই নিও আশপাশের সব থানাতে জিপের নম্বর জানিয়ে দিল। একটা সুখের খবর মাওনের রাস্তায় ওই ভ্যান ধরা পড়েছে।

তাঁবুতে ফিরেই হাতুড়ে এঙ্গাকাকে ডেকে বললাম, ‘মনে হয় গুলি লেগে ইনফেকশন হয়েছে। তুমি ওষুধ বানিয়ে নাও।’ সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে সবাই বেরোলাম। এঙ্গাকা ইতিমধ্যে গাছগাছড়া লতাপাতা জোগাড় করে আর ওর কাছে থাকা কী সব টোটকা দিয়ে ওষুধ বানাল। এবারে আমরা হাতিটাকে খুঁজতে বেরোলাম। হাতির ডাক তো আর পাচ্ছি না। কী জানি মরে গেল নাকি! প্রায় কালকের সেই ডেমিরেলের তাঁবুর কাছে দেখি সব ভোঁ ভোঁ— রাতেই তাঁবু গুটিয়ে দল নিয়ে পালিয়েছে। হাতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। খানিক গিয়ে নরম জমিতে পায়ের দাগ পাওয়া গেল। এদিক-ওদিক লক্ষ রেখে এগোচ্ছি। আমি খানিকটা আগে। হঠাৎ সবার হইহই চিৎকার শুনে চমকে তাকিয়ে দেখি আমার ডান দিক থেকে একটা মস্ত দাঁতাল খোঁড়াতে খোঁড়াতেই আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি এক পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। সবাই চিৎকার করে আমায় পালিয়ে আসতে বলছে। ঘটনার আচম্বিতে সবাই ভীষণ ভড়কে গেছে। আমার প্রায় ফুট দুয়েক কাছে আসতেই আমি চকিতে বাঁ দিকে সরে গেলাম। হাতিটা আমার ঠিক এক বিঘত পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সুযোগে আমি আমার পকেট থেকে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা বের করে স্পেশাল লক খুলে ছুঁচটা সজোরে হাতির পেছনের পায়ের থাইয়ের ওপর বিঁধিয়ে দিলাম।

হাতিটা বেশ কিছুটা গিয়ে আস্তে আস্তে থেমে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁড় সমেত মাথা দোলাতে লাগল। ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা বেঁধানোই আছে— পড়ে যায়নি। মিনিট সাত-আট পরে হাতিটা মাটিতে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। কাছে গিয়ে বুঝলাম অজ্ঞান হয়ে গেছে। দেখলাম পায়ে গুলি লেগেছে, রক্ত জমে আছে আর ঘা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি এঙ্গাকাকে ডাকলাম— সবাই ছুটে এল। বললাম আধঘণ্টা সময়— যা করার করো। আগেই আমরা দুটো মাটির গামলা নিয়ে এসেছিলাম। কাছেই একটা খাল— সেখান থেকে জল এনে ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিস্কার করা হল। আমি বার্লিন থেকে কিছু সার্জিক্যাল ছুরি, বাঁকানো কাঁচি, প্লায়ার, ফরসেপ, ভেটারিনারি ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, ছুঁচ কিনে এনেছিলাম। প্লাঞ্জারে স্প্রিং-লক সিস্টেম করে সিরিঞ্জের ব্যারেলে ফিট করেছিলাম, যাতে লক খুললে স্প্রিঙের চাপে প্লাঞ্জার আস্তে আস্তে পুশ করে সিরিঞ্জে ভরা ওষুধ শরীরে ঢোকাতে পারে। আমার সিরিঞ্জে ডক্টর স্নাইডারের দেওয়া ব্যাকটিন ওষুধটা ছিল।

আমি ছুরি দিয়ে খানিকটা কেটে দেখলাম গুলি বেশি ভেতরে যায়নি— প্লায়ার দিয়ে গুলিটা বের করলাম। দুজন শিকারি লোক সমানে হাতির কান-মাথার দিকে জল দিতে লাগল যাতে হাতির গা গরম হয়ে ডিহাইড্রেশন না হয়। এঙ্গাকা ওর মলম ভালো করে লাগিয়ে অনেক পাতা দিয়ে জড়িয়ে বাঁশের পাতলা চটা দিয়ে বুনো শক্ত সরু লতা দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে দিল। প্রায় পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি ডক্টর স্নাইডারের দেওয়া ব্যাকটিনের অ্যান্টিডোট দিয়ে ইঞ্জেকশন দিলাম। একটু অপেক্ষা করলাম। মিনিট দশেক বাদে হাতিটা জ্ঞান ফিরলে ওঠার চেষ্টা করে আবার শুয়ে পড়ল। সবাই মিলে এবার ফিরে চললাম। সেদিনটা ওখানে কাটিয়ে পরের দিন খুব সকাল সকাল আমরা মোকোরোতে করে টুবু রওনা হলাম। আমাদের মোকোরো ছাড়তেই হাতির ডাক শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি হাতিটা শুঁড় তুলে সেলাম জানাচ্ছে।

বত্সুয়ানার খবরের কাগজে আমার এই কাহিনি মাকুইঞ্জা ফলাও করে ছাপিয়েছিল। গাবোরোনে পৌঁছে ডক্টর স্নাইডারকে জানালাম। শুনে খুব খুশি। পরদিনই মেডিক্যাল জার্নালে ওঁর রিসার্চ পেপার পাঠিয়ে দিলেন। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক ম্যাগাজিন নিওর কাছে সব শুনে বড় আর্টিকেল বের করেছিল। ডেমিরেল ধরা পড়ে আপাতত জেলে— বিচার চলছে। মাসকয়েক বাদে নিউজিল্যান্ডের ফার্মাসিস্ট ও ভেটারিনারি কেমিস্ট কলিন মুরডখ ট্র্যান্কুইলাজার গান বের করে।”

এবারে গৌর বলে উঠল, “হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বন্ধুর মামা এরকমই কী এক ইকুইলাইজার গানের কথা বলছিলেন।”

ঘনাদা গম্ভীরভাবে “ইকুইলাইজার না, ট্র্যান্কুইলাইজার গান—” এই বলে ভুলে শিশিরের সিগেরেটের টিনটা নিয়ে তাঁর টঙের ঘরে চলে গেলেন।

না যেতে হয়েছিল আমাদের কারও মেস ছেড়ে, না কোনওদিন এসেছিল ঘনাদার সেই জরুরি টেলিগ্রামটা। বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের মেসের আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ঘনাদা আর তাঁকে ঘিরে চারটে মিটমিটে তারা আজও বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে।

লেখকের কথা: আমি কোনওদিন কারও ‘ফ্যান’ ছিলাম না— না কোনও জীবন্ত সেলিব্রিটি, না সাহিত্যের কোনও চরিত্র— কেবল একজন বাদে, যার আমি আজীবন একনিষ্ঠ ফ্যান। হ্যাঁ— তিনি সেই বিখ্যাত বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের মেসবাড়ির অদ্বিতীয় ঘনাদা। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার কালে দেব সাহিত্য কুটিরের পুজোসংখ্যা ‘অপরাজিতা’য় ‘সুতো’ গল্প প্রথমবার পড়েই সেই যে ঘনাদার ভক্ত হলাম— সত্তরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিন খণ্ড ‘ঘনাদা সমগ্র’ আজও আমার নিত্য সঙ্গী। সেই অতি প্রিয় ঘনাদা আর তাঁর অমর স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে সাশ্রুনয়নে ক্ষমাপ্রার্থী এই অক্ষম প্রচেষ্টার জন্য।

Tags: উপন্যাস, ঘনাদা, পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী, সৌরভ দে

বিশাল উপন্যাস। অসাধারণ ভালো লেখা। একেবারে আমাদের ছোটো বেলার প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা কে যেন জীবন্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। খুব professional লেখা। প্রচুর তথ্যে ভরপুর। সমস্ত পৃথিবী টাই তো ঘোরা হয়ে গেলো। তাই মাঝে মাঝে যোগাযোগ রাখা একটু কঠিন। যেমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তেমনি ভৌগলিক তথ্য সমৃদ্ধ । অনেক কিছু জানলাম চিনলাম। খুব ভালো লাগলো।

খুবই সুন্দর একটা প্যাস্টিশ পড়লাম। নিখুঁত ঘনাদা, এমনকি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখার সুগন্ধসহ।

অসাধারণ লাগল।

তবে একটা খটকা আছে। ঘনাদা কখনও কোন বিজ্ঞানী সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছেন কি? আমার স্মৃতি বলছে না।

কিন্তু গল্পটা চমৎকার।

ত্রিদিবেন্দ্রবাবু, আপনার সন্দেহ অমূলক নয় – সরাসরি ঘনাদা কোথাও বক্তৃতা দিয়েছেন – সেরকম আমিও অবশ্য পাই নি – তবে, “শিশি” গল্পে চারমূর্ত্তীর সুস্তেলের নাম দিয়ে কার্ড ছাপান যেখানে কলকাতায় সাইন্স কংগ্রেসের বিশেষ ভূগোল বৈঠকে ঘনাদার ভাষণ হবে আর চারজনের সবাই শুনতে যাবে – এসব নানা কথা আছে। সেটার ওপর ভিত্তি করে ঘনাদার বক্তৃতা দেবার ব্যাপারটা টানার ঐটুকু স্বাধীনতা নিয়েছি।

খুবই ভালো লাগল।ছোটবেলার মতো মাথা অত তাড়াতাড়ি চলছিল না কিন্তু পুরো ভূপ্রদক্ষিন হয়ে গেল।ইতিহাস, ভূগোল, হস্তীতত্ত্ব সব মিলেমিশে পারফেক্ট ঘনাদা।

দারুণ লাগল। মনে হল যেন বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর রোডের মেসবাড়িতে বসেই ঘনাদার গল্প শুনছি। নিখুঁত প্যাস্টিশে। খুব উপভোগ করলাম। একটা জায়গায় দেখলাম হাতির ‘টাস্ক’-টাকে ক্যানাইন লেখা হয়েছে, ওটা কি ইনসিসর হবে?

হ্যাঁ এটা আমারই ভুল – ওটা বেড়ে যাওয়া দ্বিতীয় ইনসিসর এবং ওপরের পাটির – ভুল ধরানোর জন্য ধন্যবাদ

খুবই উপভোগ্য লেখা। নিখুঁত যাকে বলে। ভালো লাগল স্যার।

দারুণ উপভোগ করলাম । প্রেমেন্দ্র মিত্র-র আত্মা নিশ্চয়ই সনতবাবুর ওপর ভর করে এই গুল্পটি লিখিয়ে নিয়েছেন । “আরও ঘনাদা”-র অপেক্ষায় রইলাম ।