গামবারাগারার সাদা মানুষ

লেখক: প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত

শিল্পী: প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত

অরিন্দমদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আফ্রিকায়। রুয়েঞ্জরি পাহাড়ের নীচে রুবোনি নামে একটা জায়গায়। এটা উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা থেকে প্রায় পৌনে চারশো কিলোমিটার দূরে। রুয়েঞ্জরি পাহাড়ে ওঠার প্রথম ক্যাম্প। একটা সাফারি ভ্যান আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

রুবোনি ক্যাম্পে কয়েকটা টিনের ছাউনি দেওয়া কাঠের আর পাথরের ঘর আছে। একটা হলের মতো লাউঞ্জ। আধুনিক প্রায় সব ব্যবস্থা আছে। অভাব শুধু ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের। এখানে মোবাইল সার্ভিস এমটিএন উগান্ডার। দিনে মাত্র এক জিবি ডেটা পাওয়া যায়। বিদ্যুতের ব্যবস্থা সবটাই সোলার। জায়গাটা বিষুবরেখার সামান্য উত্তরে। উচ্চতা প্রায় দেড় হাজার মিটার। আবহাওয়া সামান্য ঠান্ডা। সন্ধ্যাবেলায় পনেরো ডিগ্রির মতো হবে। এখানে একটা ছোট্ট জনপদ আছে। একটা চার্চ আছে।

ক্যাম্পের পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে একটা গিরিখাতের ভিতর দিয়ে। খুব একটা চওড়া নয়, তবে জল আছে। ক্যাম্পের চারদিক ঘিরে পাহাড় আর রেইন ফরেস্ট। অজস্র পাখির মেলা। সকালবেলায় ঘুম ভাঙে টুরাকোর ডাকে। সবুজ আর লাল মেশানো এই পাখিটা অনেকটা ঘুঘু আর ল্যাজঝোলা টিয়াপাখি মেশানো। এছাড়া আছে সানবার্ড, নানা ধরনের বাবুই বা উইভার বার্ড। এক ধরনের বনমুরগির দেখা পেলাম নদীর ওপারে।

আমাদের ক্যাম্প পাহারা দেয় তিনজন গার্ড। তিনজনই মেয়ে। হাতে রাইফেল নিয়ে তাদের একজন না একজন ক্যাম্পের গেটে বসে আছে দিনরাত। সকলেই খ্রিস্টান। ওদের চেয়ারের পাশে টেবিলে একটা বাইবেল রাখা। সামান্য ইংরাজি বলতে পারে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে সোয়াহিলি ভাষাতেই কথা বলে।

আমি কেন এখানে এসেছি তা একটু বুঝিয়ে বলি। আমার কোম্পানি মানে একটা সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার কোম্পানি আমাকে পাঠিয়েছে কিছু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এই কোম্পানির কাজ হল বিভিন্ন জায়গা থেকে স্পনসর জোগাড় করা, তারপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা থেকে বিশেষজ্ঞ জোগাড় করে একটা অভিযান প্রযোজনা করা। আমাদের কোম্পানির নাম ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক নেটওয়ার্ক (আইএসজিএন)। আমি ওদের ইন্ডিয়ান এজেন্ট এবং সাংবাদিক। অভিযানে অংশগ্রহণ করা ও তার প্রতিবেদন লেখা আমার কাজ।

এবারের অভিযান রুয়েঞ্জরিতে হবে এটা ঠিক হয়েছিল অনেক আগেই। রুয়েঞ্জরি বা চাঁদের পাহাড় যে নামেই একে ডাকা হোক না কেন এটা চিরকালই রহস্যময় এবং বারবার নানা দেশ থেকে অভিযাত্রীদের আকর্ষণ করেছে। ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা এই পাহাড়ের নাম অনেক আগে থেকে জানলেও সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জন হানিং স্পিকের অভিযানের বিবরণ থেকে। কিন্তু স্পিকও এই পাহাড় দেখেনি। ইউরোপীয়দের মধ্যে একে প্রথম চাক্ষুস করেন প্রখ্যাত অভিযাত্রী হেনরি মর্টন স্ট্যানলি। তিনি ৭ জানুয়ারি ১৮৮৮ সালে বোগান্ডার উত্তরে একটা টিলার উপর থেকে রুয়েঞ্জরিকে খুব ভালো করে দেখেন। রুয়েঞ্জরির মাথার উপর বরফে ঢাকা চূড়াগুলিও তাঁর চোখে পড়ে। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে একথা লেখা আছে। কিন্তু তিনিও এই পাহাড়ে ওঠেননি।

রুয়েঞ্জরিতে পৃথিবীর প্রথম বৃহদাকার বিজ্ঞানসম্মত অভিযান হয় ১৯০৬ সালে ডিউক অব আব্রুৎসির নেতৃত্বে। সেসময় এখানকার ভূগোল, ভূতত্ব, বন্যপ্রাণ নিয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ হয়। আব্রুৎসির অভিযানের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অভিযান নাকি ঠিক হয়েছিল ২০০৬ সালে হবে। কিন্তু সে সময়ে স্পনসর জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। এই বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালে হঠাৎ একটি মাইনিং কোম্পানি প্রচুর টাকা দিয়েছে এই অভিযানের জন্য।

একশো দশ বছর আগে আব্রুৎসি যে অভিযান করেছিলেন তখন এর দুর্গমতা অনেক বেশি ছিল। তিনি যে সব বন্যপ্রাণ তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তাদের বর্তমান অবস্থা কীরকম আছে সেটা দেখাও এবারের অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য। আর একটা ব্যাপার সম্বন্ধেও কিছু অনুসন্ধান করতে হবে তা হল রুয়েঞ্জরির উত্তর দিকের কিছু অংশ এখনও প্রায় অনাবিষ্কৃত। সেই এলাকাটির কোনও উপগ্রহ চিত্রও ভালোভাবে পাওয়া যায় না, কারণ সব সময় সেটা মেঘে আবৃত। নাসার শাটল র্যাডার টোপোগ্রাফি মিশন (এসআরটিএম) ডাটা থেকে ওখানকার ভূমিরূপের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এক সময় ওখানেও হিমবাহ ছিল এটা অনুমান করা যায়। বাকি তথ্য এখনও অজানা।

এখানে এসে প্রথম যার সঙ্গে আলাপ হল তার নাম উইলিয়াম কিমিনিওয়া, আমাদের অফিশিয়াল গাইড। স্থানীয় আদিবাসী। এদের জনগোষ্ঠির নাম বাকোনজো। রুয়েঞ্জরির পাদদেশের গ্রামগুলিতে এরা বাস করে। কিছুটা চাষ ও কিছুটা শিকার এটাই এদের প্রধান জীবিকা। কিমিনিওয়া এর আগে অনেকবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে। রুয়েঞ্জরির প্রায় সবটাই এর নখদর্পনে।

বিকেলে অরিন্দমদার সঙ্গে আলাপ হল। আমি ছাড়া এই আরেকজন বাঙালি এই ক্যাম্পে এসেছে দেখে খুব ভালো লাগল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। খাবারের থালা নিয়ে আমার সামনের চেয়ারে এসে বসল। বসেই জিজ্ঞাসা করল, “ভাই, বাঙালি মনে হচ্ছে। বাড়ি কোথায়?”

বললাম, “কলকাতা, আপনার?”

অরিন্দমদা বলল, “ওসব আপনি টাপনি ছাড়ো, আমার নাম অরিন্দম। আমি জিওলজিস্ট। জিওটেকটনিক্স নিয়ে কাজ করি। আমাকে অরিন্দমদা বলবে।”

জিওটেকটনিক্স কথাটার মানে আমার জানা। এর মানে হল ভূ আন্দোলন, যার ফলে হিমালয়ের মতো পর্বতের জন্ম হয়, ভূমিকম্প হয়, ইত্যাদি। আমি বললাম, “তা তুমি রুয়েঞ্জরিতে কী করে জুটলে?”

অরিন্দমদা বলল, “আমি কয়েক বছর ধরে আফ্রিকান রিফট ভ্যালির উপর কাজ করছি। ইথিওপিয়াতে আফার ট্র্যাঙ্গেলের উপর কাজ করেছি। তুমি কোন সাবজেক্টের লোক?”

বললাম, “আমি পড়াশোনা করেছি বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে। কিন্তু পেশায় আমি বিজ্ঞান সাংবাদিক। আমার কোম্পানি আমাকে রেকি করতে পাঠিয়েছে। একটা বড় অভিযান হবে, সেই ব্যাপারে। স্পনসরদের তরফ থেকে একজন আসবে। তার সঙ্গে দুটো একটা ছোট ট্রেক করতে হবে।”

অরিন্দমদা বলল, “তোমার কোম্পানি কি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের মতো কিছু?”

আমি বললাম, “অনেকটা, তবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের মতো ওরা নিজেরা কোনও অভিযান করায় না। ওরা শুধু স্পনসর জোগাড় করে। অভিযানের ভার দেয় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। এবারের অভিযানের ভার পড়েছে কাম্পালার ম্যাকারেরে ইউনিভারসিটির উপর।”

“তুমি যখন সাংবাদিক তোমাকে তো সব কিছুই খুব ভালো করে জানতে হবে। জিওলজিও জানতে হবে।”

আমি বললাম, “নিশ্চয়ই জানব। রিফট ভ্যালি নিয়ে একটু একটু জানি। আফ্রিকা মহাদেশ এই রিফট ভ্যালি ধরেই দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছে, সেটাও জানি। এই জন্যই এই সব বড় বড় লেক তৈরি হয়েছে।”

অরিন্দমদা বলল, “এই রিফট ভ্যালির কারণেই অনেকগুলি চ্যুতি রেখা তৈরি হয়েছে। আর তারই ফলস্বরূপ এই রুয়েঞ্জরি পাহাড়ের জন্ম। অনেকটা হিমালয়ের মতো, কিন্তু বয়সে হিমালয়ের থেকে অনেক কম।”

আমাদের ক্যাম্পের পশ্চিম দিকে রুয়েঞ্জরি পাহাড়। অনেক দূরে একটা গ্রাম চোখে পড়ে। খড়ের ছাউনি দেওয়া স্থানীয় মানুষদের গ্রাম। ক্যাম্পের বাইরে কয়েকটা টেবিল আর চেয়ার পাতা। এটা ক্যান্টিনের সামনে। সন্ধ্যায় আমাদের একটা জটলা হয়। সবাই বসে আড্ডা মারি। কফি খাই। কিমিনিওয়া, আমাদের গাইড এসে বসে থাকে। ও খুব কম কথা বলে।

আজ সন্ধ্যায় দেখলাম কিমিনিওয়া ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকছে। আমি তাকে ইশারায় ডেকে বললাম আমার সঙ্গে কফি খেতে। এখন পর্যন্ত কেউ এসে জোটেনি। তাই ভাবলাম ওর সঙ্গে বসে কথা বলি। টেবিলের দুটো চেয়ারে একটায় আমি আর একটায় কিমিনিওয়া বসল। আমি কথা বলতে যেতেই সে ইশারায় আমাকে চুপ করতে বলল। তারপর আঙুল তুলে একটু দূরে দেখতে বলল। আমি দেখলাম সাদা-কালো বিড়ালের মতো কয়েকটা প্রাণী গাছের ডালে বসে আছে। সংখ্যায় প্রায় চার-পাঁচটার মতো হবে। কিমিনিওয়া বলল, “কলোবাস মাঙ্কি। ভেরি শাই। নো সাউন্ড।”

কিমিনিওয়ার কাছ থেকে উগান্ডা সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছি। উগান্ডা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও এখানে ছ-টি রাজার রাজত্ব আছে। রাজারা এখানে যথেষ্ট স্বমহিমায় বাস করে। এ ছাড়া আছে কয়েকটা ট্রাইবাল গ্রুপ। রুয়েঞ্জরি ঘিরে রয়েছে প্রায় দশ লক্ষ বাকোনজো ট্রাইবের বাস। তাদের প্রায় পনেরোটা গোষ্ঠি রয়েছে যারা রুয়েঞ্জরির এক-একটা রেঞ্জের দেখাশোনা করে। তার জন্য একজন করে রেঞ্জ লিডার আছে। তা ছাড়া আছে স্থানীয় অনেক নিয়মকানুন, যা দেশের আইনের থেকে আলাদা। এখানে ট্রাইবদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা ও আইন আছে। যদিও অধিকাংশই শিক্ষিত ও ধর্মে খ্রিস্টান তবুও তারা তাদের প্রাচীন আইন ও বিধি মেনে চলে।

কিমিনিওয়ার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পরিবেশ বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েট। রুয়েঞ্জরি তার মতো ভালো কেউ চেনে না। পাহাড়ের প্রতিটি গাছের স্থানীয় নাম সে জানে। বৈজ্ঞানিক নামও জানে। পাথর চেনে। ইংরাজি মোটামুটি বলে। আমাকে বলল, “রুয়েঞ্জরি আর আগের মতো নেই।”

আমি বললাম, “কেন? এই এত অভিযান হচ্ছে বলে? নাকি ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য তুমি চিন্তিত।”

কিমিনিওয়া বলল, “না, এখানে যে সব অভিযান হয় বা ক্লাইম্বিং হয় সেসব খুব নিয়ম মেনে হয়। তুমি তো জানো এটাকে ইউরোপিয়ানরা চাঁদের পাহাড় বলে।”

আমি বললাম, “আমি জানি তো। আমাদের ভাষায় এই নামে এক বিখ্যাত উপন্যাস আছে।”

কিমিনিওয়া আমার কথাটা গ্রাহ্য করলনা। সে শুধু বলল, “আমরা বলি গামবারাগারা।”

“মানে কী?”

কিমিনিওয়া বলল, “গামবারাগারা কথাটার মানে হল যার দিকে তাকানো যায় না।”

আমি বললাম, “অদ্ভুত নাম তো! এরকম নাম কেন হল?”

আমি খেয়াল করিনি কখন অরিন্দমদা এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সে একটা চেয়ার টেনে বলল, “এই নাম হওয়ার কারণ প্রাচীনকালে এই পাহাড়ের মাথায় প্রচুর বরফ জমে থাকত। তার উপর সূর্যের আলো এমনভাবে পড়ত যে তার দিকে তাকিয়ে থাকা যেত না।”

কিমিনিওয়া দেখলাম, মাথা নেড়ে কথাটা সমর্থন করল।

কিমিনিওয়া বলল, “তোমাদের কোম্পানি আমাকে তোমাদের গাইড হিসাবে রেখেছে। কিন্তু তোমরা কবে ফিল্ডে বেরোবে সেটা এখনও বুঝতে পারছি না।”

আমি বললাম, “আমাদের দলে আরও একজন আসবে। তার জন্যই অপেক্ষা করছি। আজ আসার কথা ছিল। আশা করছি কালকে এসে পড়বে।” বলতে বলতেই দেখলাম, রাস্তার এক প্রান্ত থেকে ধুলো উড়িয়ে একটা গাড়ি আসছে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে বলে হেডলাইট জ্বলছে। গাড়িটা কাছে আসতেই দেখলাম একটা টয়টা সাফারি ভ্যান। তার ভিতর থেকে দুজন লোক নামল। একজন কালো আমেরিকান, আর একজন স্যুট পরা সাদা মানুষ। মনে হল তিনিও আমেরিকান। দুজন গাড়ি থেকে নামতেই ক্যাম্পের কেয়ারটেকার ছুটে এল। লোকদুটো আমাদের দিকে না তাকিয়েই ভিতরে ঢুকে গেল। দুজনের কাঁধেই বিশাল ব্যাকপ্যাক।

তার প্রায় আধঘণ্টা পরে আমরা উঠব উঠব করছি, কেয়ারটেকার এসে বলল, “আজকের নতুন গেস্ট আপনাদের ডাকছেন।”

গিয়ে দেখি দুজন লাউঞ্জে বসে আছে। হাতে বিয়ারের ক্যান। আমাদের দেখেই ওরা উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “আমরা আটলান্টিক মেটাল অ্যান্ড মাইনিং কোম্পানি থেকে এসেছি।” কৃষ্ণকায় লোকটি বলল, “আমার নাম, নিক, নিকোলাস পেরি, আমি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। ওর নাম মিগেল, কোম্পানির একজন ডিরেক্টর। তোমাদের মধ্যে কে আইএসজিএন থেকে এসেছে?”

আমি বললাম, “আমি এসেছি আইএসজিএন থেকে। আপনাদের তো একজনের আসার কথা ছিল।”

নিক হেসে বলল, “তোমরাও তো দেখছি দুজন এসেছ।”

আমি বললাম, “না আমি একাই এসেছি। পরিচয় করিয়ে দিই, প্রফেসর অরিন্দম সেন, জিওলজি ডিপার্টমেন্ট, নিউ মেক্সিকো ইউনিভারসিটি, টেকসাস।”

শুনে দুজনেই লাফিয়ে উঠল। “জিওলজিস্ট, তাই নাকি? আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।”

অরিন্দমদা বলল, “আমি এখানে ফিল্ডওয়ার্ক করছি রিফট ভ্যালির উপর। রুয়েঞ্জরির উপরে ওঠারও ইচ্ছা আছে।”

আমরা চারজনে লাউঞ্জের একটা টেবিল দখল করে বসলাম। কিমিনিওয়াকেও ডেকে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এরা কী মনে করবে ভেবে আর ডাকলাম না।

মিগেল বলল, “আমরা এন্টেবি এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এখানে চলে এসছি। হরিবল রোড। তার উপর ফোর্ট পোর্টালে টায়ার পাংচার হয়ে গেছিল।”

আমরা অল্পস্বল্প কথা বললাম কারণ এরা প্রায় বাইশ ঘণ্টা প্লেন জার্নি করে তারপর ছয় ঘণ্টা সাফারি ভ্যানে এসেছে। এদের একটু বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া দরকার। ঠিক হল পরদিন সকালে আমরা বসে আলোচনা করে নেব, কোথায় কোথায় যাওয়া যেতে পারে।

বাইরে এসে দেখলাম কিমিনিওয়া চলে গিয়েছে। ও রুয়েঞ্জরি নিয়ে কেন চিন্তিত তা জানা হল না।

পরদিন সকালে লাউঞ্জে বসে আমাদের মিটিং হল। কিমিনিওয়া, মিগেল, নিক, আর আমি। মিগেল আমাকে বলল, জিওলজিস্টকেও ডেকে নাও। আমি অরিন্দমদাকে ডেকে আনলাম। সবাই বসার পর মিগেল কথা শুরু করল। বলল, “আমাদের কোম্পানি এই প্রথম একটা এক্সপিডিশন স্পনসর করছে। এ ছাড়া আমরা উগান্ডাতে মাইনিং সেক্টরে বিরাট ইনভেস্টমেন্ট করতে চলেছি। এ বিষয়ে উগান্ডান গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের একটা প্রাথমিক চুক্তি হয়েছে মাইনিং অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশনের। এই এক্সপিডিশন একটা সৌজন্যমূলক প্রচেষ্টা। তার জন্য ম্যাকারেরে ইউনিভারসিটিকে আমরা বড় একটা ফান্ড দেব ঠিক করেছি। ফিরে এসে আমরা ম্যাকারেরে ইউনিভারসিটির সঙ্গে আলোচনায় বসব। উগান্ডায় আমাদের কোম্পানি দীর্ঘকাল থাকবে কিনা সেটা এই এক্সপিডিসনের সাকসেসের উপর নির্ভর করবে। রুয়েঞ্জরিতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য সবরকমের পারমিট আমাদের নেওয়া হয়ে গিয়েছে। গভর্নমেন্ট আমাদের আর্মড এসকর্ট দিতে চেয়েছিল। আমরা বলেছি দরকার নেই।”

কথাগুলি শুনে আমার ভালো লাগল না। কিমিনিওয়াও দেখলাম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিম মিগেলকে নীচুস্বরে কী যেন বলল। সম্ভবত স্প্যানিসে। মিগেল হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, “তবে এ নিয়ে তোমাদের ভাবার কোনও কারণ নেই। এই এক্সপিডিশন হবে সম্পূর্ণ সায়েন্টিফিক। আমাদের কোম্পানি ফুল লজিস্টিক সাপোর্ট দেবে। অ্যাকাডেমিক সাপোর্ট দেবে ম্যাকারেরে ইউনিভারসিটি। আপাতত রেকনেসেন্স করব আমরা। আমাদের একজন জিওলজিস্ট দরকার। ইউনিভারসিটিকে বলেছিলাম একজন জিওলজিস্টকে পাঠাতে। ওরা বলে দিয়েছে, এখন পাঠাতে পারবে না।”

আমরা চুপ করে শুনছি। হঠাৎ মিগেল অরিন্দমদার দিকে ফিরে বলল, “প্রফেসর, আপনি আমাদের সঙ্গে চার-পাঁচ দিনের এই ট্রেকে যেতে পারবেন? আমরা আপনার সময়ের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে দেব।”

অরিন্দমদা বলল, “মাপ করবেন, আমি ইউনিভারসিটির পুরো সময়ের কর্মচারী। ইউনিভারসিটিকে না জানিয়ে আপনাদের কাছ থেকে কোনও টাকা নিতে পারব না। তবে আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি আমার নিজের ক্যাপাসিটিতে। আমি আমার রিসার্চ ফাইন্ডিং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে বাধ্য থাকব না। কিন্তু এই ট্রেকের সময় আপনাদের জিওলজি সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব।”

নিক বলল, “তাহলেই হবে। আমাদের জিওলজির ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে। আর এই ধরনের কাজে একজন জিওলজিস্ট থাকাও দরকার।”

মিগেল বলল, “আমরা কোম্পানির লোক হলেও আমাদের মাউন্টেনিয়ারিং ও ট্রেকিং এর অভিজ্ঞতা আছে। ইউএসেতে মাউন্ট শাস্তা, রেনিয়ার, এইসব ক্লাইম্ব করেছি।”

ঠিক হল পরদিন সকালে আমরা বের হব। মবুকু নদীর উত্তরদিক হবে আমাদের গন্তব্য। মোট ছয় দিনের ট্রেক। আমরা কোনও পিকে উঠব না। বড়জোর অ্যালপাইন লেভেল পর্যন্ত যাব। কোথায় কোথায় অস্থায়ী ক্যাম্প করা যায়, কোথায় ফিল্ড ল্যাবরেটরি বসাতে হবে, সোলার প্যানেল কোথায় বসানো হবে, বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা কী হবে এইসব ঠিকঠাক করা এই রেকনেসেন্সের উদ্দেশ্য। অরিন্দমদা শুধু দেখিয়ে দেবে কোন জায়গাগুলি ভূতাত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে একটু বেশি সময় ধরে ক্যাম্প করে কাজ করতে হবে।

কিমিনিওয়া শুধু একটা কথাই বলল, “রুয়েঞ্জরিকে ভালোবেসে চলতে হবে। এখানে সব কিছু জীবন্ত।”

অরিন্দমদা আমাকে বলল, “একবার আমার ঘরে এসো। কথা আছে।”

অরিন্দমদার ঘরে গিয়ে দেখলাম বিছানার উপর কিছু বই আর যন্ত্রপাতি ছড়ানো। একটা কাঠের বাক্সে কিছু পাথরের স্যাম্পেল। বিছানার উপর দুটো যন্ত্র আমার বেশ অদ্ভুত লাগল। একটা কালো মোবাইল ফোনের মতো দেখতে একটা যন্ত্র হাতে নিতেই অরিন্দমদা বলল ওটা একটা পোর্টেবল গাইগার কাউন্টার। কোথাও কোনও তেজষ্ক্রিয় মিনারেল আছে কিনা তা দেখার জন্য। আরেকটা যন্ত্র আরও অদ্ভুত। দেখতে অনেকটা একটু পুরু মোবাইল ফোনের মতো। কিন্তু কোন ডিসপ্লে প্যানেল নেই। একদিকে একটা ফাঁক আছে। তার ভিতরে একটা কাচের স্লাইড ঢোকানো।

আমি “এটা কী” বলতেই অরিন্দমদা বলল, “এটা একটা দারুণ জিনিস। তুমি বাঙালি বিজ্ঞানী রমেন্দ্রলাল মুখার্জীর নাম শুনেছ? এটা তার আবিষ্কার। এটা একটা পেট্রোলজিকাল মাইক্রোস্কোপ, মানে এটা দিয়ে পাথরের থিন সেকশন স্লাইড দেখতে হয়। ভিতরে লেন্স, আলোর ব্যবস্থা, সব আছে। ইনফ্রারেড থেকে আল্ট্রাভায়োলেট রেঞ্জের যে কোনও ওয়েভ লেন্থের আলোর তরঙ্গ থেকে শুরু করে পোলারাইজড লাইটে পর্যন্ত স্লাইড দেখার ব্যবস্থা আছে। রিফ্র্যাক্টিং এবং রিফ্লেক্টিং দু-রকম আলোতেই এটা ব্যবহার করা যায়। এটা ব্লু টুথ দিয়ে ল্যাপটপ বা ট্যাবলেটের সঙ্গে কানেক্ট করতে হয়। কম্পিউটারের পর্দায় স্লাইডের ছবি দেখা যায়। পাথর চেনার জন্য এটা একটা অসম্ভব কাজের জিনিস। অথচ দারুণ সস্তা।”

বিছানায় ছড়ানো বইগুলির মধ্যে একটা বইয়ের দিকে চোখ পড়ল। বইটার নাম দ্য লস্ট হোয়াইট ট্রাইবস। লেখকের নাম মাইকেল রবিনসন। বিছানায় বসে বইটার পাতা উলটাতে থাকলাম। বইটা এবছরই প্রকাশিত হয়েছে। অরিন্দমদা বইটা আমার হাত থেকে নিয়ে বলল, “এই বইটা পড়ছিলাম। অদ্ভুত বই। এখানে বলেছে দেড়শো বছর আগে স্ট্যানলি যখন এখানে আসে তখন তার সঙ্গে চারজন সাদা মানুষের দেখা হয়েছিল। তারা নাকি দেখতে একেবারে ইউরোপিয়ানদের মতো ফর্সা। কিন্তু তারা ইউরোপিয়ান ছিল না। এখানকার একটা ট্রাইবাল ভাষায় কথা বলছিল। স্ট্যানলি এদের নাম দিয়েছিল গামবারাগারান্স মানে গামবারাগারার মানুষ। রুয়েঞ্জরির সাদা আদিবাসী।”

আমি বললাম, “আমাদের গাইড কিমিনিওয়া এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই জানে।”

অরিন্দমদা বলল, “ওরা লোকাল লোক, হয়তো ওদের কিছু লিজেন্ড আছে এই ব্যাপারে। তবে আব্রুৎসির রিপোর্টেও এদের কথা নেই। অথচ স্ট্যানলি পরিষ্কার ডাইরিতে লিখে গেছেন, ‘But what gives it peculiar interest, is, that on its cold and lonely top dwell a people of an entirely distinct race, being white, like Europeans.’”

আমি বললাম, “তুমি কি এদের খোঁজে যেতে চাও?”

অরিন্দমদা হেসে বলল, “না না, আমার ইন্টারেস্ট নেই। তা ছাড়া ওসব কিছু থাকতে পারে না। থাকলে এই দেড়শো বছরে এদের খোঁজ পাওয়া যেত না? রুয়েঞ্জরি খুব বড় একটা পাহাড় নয়। এখানে এদেরকে খুঁজে বের করা সহজেই সম্ভব ছিল। ইউরোপিয়ানরা ইচ্ছা করলে এদের নাড়িনক্ষত্র খুঁজে বের করত এতদিনে। তার উপরে প্রতি বছর শয়ে শয়ে লোক এই পাহাড়ে চড়ছে। তারাও তো এরকম কিছু দেখতে পায়নি।”

আমি বললাম, “তা ছাড়া আমাদের কাজও এটা নয়।”

অরিন্দমদা বলল, “ঠিক বলেছ। তবে তোমাকে যে জন্য ডেকেছি সেটা ভালো করে শোনো। তুমি এখানে আসার আগে কতটা হোমওয়ার্ক করেছ জানি না। তুমি ফিলিপ্পো ডি ফিলিপ্পির রুয়েঞ্জরি অভিযানের বইটা পড়েছ? নেটেই পিডিএফ পাওয়া যায়।”

আমি বললাম, “আমি পড়েছি। তবে আমি বায়োকেমিস্ট্রির ছাত্র। আমার পক্ষে সবটা বোঝা কঠিন।”

“বেশ তাহলে তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। ফিলিপ্পো ডি ফিলিপ্পি ১৯০৬ সালে রুয়েঞ্জরি অভিযানে আসেন ডিউক অব আব্রুৎসির সঙ্গে। আগেকার অভিযাত্রীরা, যেমন, স্ট্যানলি, স্পিক, রিচার্ড বার্টন, এঁরা যে পথ দিয়ে অভিযান করেছে সেই পথ দিয়ে নয়। এরা প্রথমে মোম্বাসায় আসে। সেখান থেকে ট্রেনে কিসুমু। কিসুমু থেকে স্টিমারে এনটেবি। সেসময় এনটেবি থেকে ফোর্ট পোর্টাল পর্যন্ত একটা কাঁচা রাস্তা ছিল। সেই রাস্তায় তারা বোগান্ডার রাজার সাহায্যে পায়ে হেঁটে ফোর্ট পোর্টাল পর্যন্ত আসে।”

“রাস্তা নিশ্চয়ই সে সময় খুব দুর্গম ছিল,” আমি বললাম, “আমরা তো কামপালা থেকে সোজা গাড়ি করে ফোর্ট পোর্টাল হয়ে এখানে চলে এসেছি।”

“হ্যাঁ, খুব দুর্গম রাস্তা, তার উপর রুয়েঞ্জরির মাথা বেশির ভাগ সময় মেঘে ঢেকে থাকে বলে তারা প্রথম কয়েকদিন পাহাড়টাকে দেখতেই পায়নি। প্রায় তিনমাস ধরে কাজ করে ডিউক অব আব্রুৎসি এই পাহাড়ের খুব ভালো একটা জৈববৈচিত্রের তালিকা তৈরি করে গিয়েছেন। শুধু উত্তরদিকের কিছুটা এলাকা এদের মানচিত্রে তত ডিটেইলে নেই। আমার ইচ্ছে সেদিকে একটু যাওয়ার। আমি শুনেছি ওদিকটা অনেক বেশি দূর্গম। তোমরাও তো ওদিকেই যাচ্ছ।”

আমি বললাম, “ইন্টারেস্টিং।”

“রুয়েঞ্জরির ভূতাত্বিক সংস্থান সম্পর্কেও একটু জেনে রাখো। রুয়েঞ্জরিকে চাঁদের পাহাড় বলত ইউরোপিয়ানরা। কিন্তু রুয়েঞ্জরির নীচে এই সমতলভূমি যাকে আলবাট্রাইন প্লেন বলা। সেখানে হাজার হাজার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আছে। যার ফলে দেখতে অনেকটা চাঁদের পিঠের মতো মনে হয়। এই জ্বালামুখের রাজ্য কেনিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়ার অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এই রুয়েঞ্জরি পাহাড়ে কোনও আগ্নেয়গিরি নেই। বেশির ভাগটাই রূপান্তরিত শিলা। যার মধ্যে রয়েছে গ্রানাইট নিস আর মাইকা শিস্ট। ফিলিপ্পো ডি ফিলিপ্পির বইয়ের শেষ দিকে এখানকার ভূতত্বের একটা বিবরণ আছে। মানচিত্রও আছে। তবে সেটা অসম্পূর্ণ।”

“কিমিনিওয়া বলেছিল উত্তর দিকটা নাকি সবসময় মেঘে ঢেকে থাকে। ট্রেকাররাও ওদিকে যায় না। অথচ ওদিকের অল্টিচুড ততটা বেশি নয়।”

অরিন্দমদা গুগল আর্থ খুলে দেখাল উত্তরদিকে কোনও বরফের চূড়ো না থাকায় ওটা ট্রেকারদের ততটা আকর্ষণ করে না। তা ছাড়া ওখানে কয়েকটা পাহাড়ের খাড়া দেয়াল আছে যেগুলি পার হয়ে যাওয়া খুব কঠিন।

অরিন্দমদা এবার একটু গম্ভীর স্বরে বলল, “আচ্ছা এই এখনকার কাজে তোমার ভূমিকা কী? মানে তোমার দায়িত্ব কতটা?”

আমি বললাম, “আমার দায়িত্ব রিপোর্ট লেখার, ছবি তোলার এবং একটা মোটামুটি খসড়া রুটচার্ট তৈরি করার।”

“তোমাদের কোম্পানির থেকে যে দুজন আমেরিকান এসেছে, ওদের কাজ কী?”

“ওরা আমাদের কোম্পানির লোক নয়। ওরা স্পনসরদের তরফ থেকে এসেছে। ওরাই লজিস্টিক দেখবে।”

“এখানেই আমার একটু খটকা লাগছে। এদের দুজনের একজনও ঠিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের লোক নয়। একজন ব্যবসায়ী, একজন ইঞ্জিনিয়ার। তা ছাড়া এরা নিজেদের মধ্যে স্প্যানিশে কথা বলছে। আমার তাতে অসুবিধা নেই, আমি স্প্যানিশ ভালোই জানি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ওরা এই কাজের জন্য ঠিক লোক নয়।”

“কেন মনে হচ্ছে?”

“ভেবে দেখ, এই কাজ সবথেকে ভালো করতে পারত স্থানীয় কোনও সংস্থা। কিন্তু তাদেরকে না দিয়ে নিজেরা এসেছে। তার উপরে ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেল ধরে কাজ করছে।”

“তাহলে আমার কী করনীয়?”

“সেটা আমি বলতে পারব না। তবে ওরা তোমার থেকে আমাকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে, এটাতেও খটকা লাগছে।”

“তুমি প্রফেসর, তাই তোমাকে বেশি পাত্তা দিচ্ছে। বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।”

অরিন্দমদা হে হে করে হেসে বলল, “ভালো বলেছ। কিন্তু আমার তা মনে হচ্ছে না। যাইহোক একটু চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।”

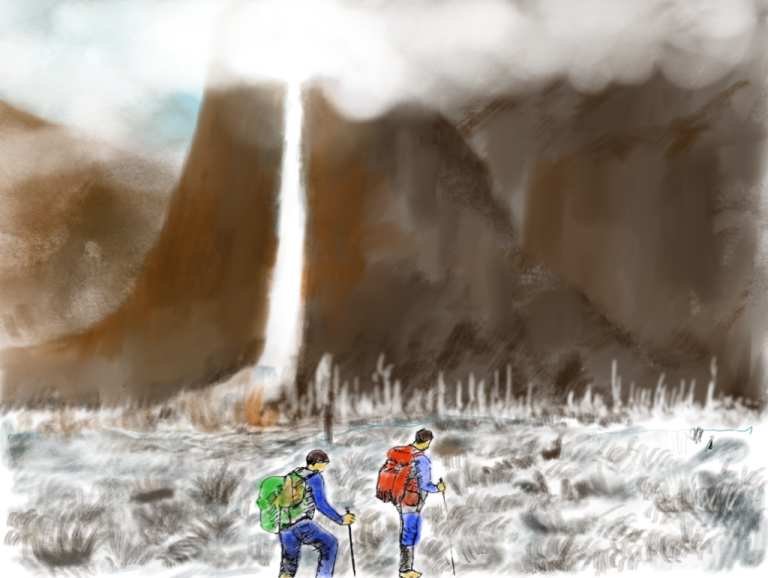

পরদিন সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হল। আমরা পাঁচজন। সবার আগে কিমিনিওয়া। সে আমাদের পথ দেখাবে। রুয়েঞ্জরিতে ওঠার বেশ কয়েকটি রুট আছে। এগুলিকে সেন্ট্রাল সার্কিট আর সাউদার্ন সার্কিট এই দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। পেশাদার টুরিস্ট কোম্পানি এই সার্কিট ধরে ট্রেক পরিচালনা করে। আমরা যাব সেন্ট্রাল সার্কিট ধরে যেটা সোজা মার্গারিটা পিক পর্যন্ত গিয়েছে। আমরা মার্গারিটা পর্যন্ত যাব না। পথে দুটো পাহাড়ের রেঞ্জ প্ড়বে, মাউন্ট বেকার (উচ্চতা ৪৮৪২ মিটার) আর মাউন্ট মুর (উচ্চতা ৪৬২৩ মিটার)। এই পাহাড়গুলির মাঝখান দিয়ে একটা উপত্যকা আছে, সেটা ধরে আমরা উত্তরদিকে এগিয়ে যাব।

আমাদের প্রত্যেকের পিঠেই বিশাল ব্যাকপ্যাক। তাতে ছয়-সাত দিনের খাবার, ব্যাটারি, তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, রেইনকোট, ইত্যাদি রয়েছে। কিমিনিওয়া বলেছে রাস্তায় জলের অভাব হবে না। প্রচুর স্প্রিং বা ঝরনা আছে। জল শুধু জীবাণুমুক্ত করে নিলেই হবে। এ ছাড়া প্রত্যেকের কাছে একটা করে স্যাটেলাইট ফোন দিয়েছে মিগেল।

রুয়েঞ্জরি থেকে কয়েকটা নদী সমতলে নেমে এসেছে। এগুলি নীচে লেক জর্জে গিয়ে পড়েছে। কয়েকটা নদীর জল এডওয়ার্ড লেকে গিয়েও মেশে। আমরা বেছে নিলাম মবুকু নদী ধরে যে পথটা আছে সেটা। রুবানি ক্যাম্প-এর পর কোনও রাস্তা নেই। নদীর ধার ধরে যেতে হয়। কিছুটা পাকদণ্ডী, তারপরেই গহন অরণ্য। এই রাস্তায় সাধারণত টুরিস্টরা কম আসে। সাদার্ন সার্কিট ধরেই সবাই যায়। ফলে এদিকে কোনও নির্দিষ্ট পথরেখা তৈরি হয়নি।

বনের ভিতর দিয়ে কোনও পথ চোখে পড়ে না। কিন্তু কিমিনিওয়ার চোখ অসাধারণ। সে ঠিক বুঝে নেয় কোন গাছের তলা দিয়ে, কোন ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে হবে। ঘন রেইনফরেস্টের পাশ দিয়ে মবুকু নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে স্ট্যানলি পর্বতের মাথায় মার্গারিটা পিকের বরফের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

আমরা প্রায় তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর একটু সমতল জায়গা পেলাম। এর উচ্চতা ২২০০ মিটার। এখানে একটা অদ্ভুত ধরনের প্রাণীর দেখা পেলাম। কিমিনিওয়া বলল, ব্লু মাঙ্কি। গাছের মাথায় ঝোপের মধ্যে এমনভাবে বসে আছে যে ভালো করে চোখে পড়ে না। কিমিনিওয়া না দেখালে হয়তো দেখতেই পেতাম না। এক জায়গাতেই দশ-বারোটা এরকম বাঁদরের দেখা পেলাম। এই জায়গার নাম নিয়াকালেনজিজা। সেখানে বনবিভাগের একটা অফিস আছে। রুয়েঞ্জরি স্যাঞ্চুয়ারিতে ঢুকতে গেলে মাথাপিছু দিনে পঁয়ত্রিশ ডলার দিয়ে পারমিট নিতে হয়। আমরা ছয় দিনের পারমিট নিলাম। স্যাঞ্চুয়ারিতে ঢোকার জন্য একটা ত্রিভূজাকৃতির গেট রয়েছে। প্রকাণ্ড গেট। তার পাশে অফিস। সেখানেই তিন-চারজন ইউরোপিয় টুরিস্টের সঙ্গে দেখা হল। এরা ফিরে যাচ্ছে। মার্গারিটা পিকের মাথায় উঠেছিল। দেখলাম দারুণ উত্তেজিত। আমাদের বলল, “ডোন্ট মিস দ্য সামিট।”

আমরা যে পথ দিয়ে চলছি সেটা একটা ট্রেকিং রুট। এখানে কিছু দূর অন্তর অন্তর একটা করে ছাউনি মতন আছে যেখানে অভিযাত্রীরা রাতের মতন বিশ্রাম করতে পারে। এখন বেশ বেলা আছে, আরও কিছু দূর যাওয়া যায়। কিমিনিওয়া বলল, আমাদের আরও দুই কিলোমিটার যেতে হবে। তারপর আমরা আমাদের ক্যাম্প করতে পারব আজকের মতো। এর পরের ছাউনি নিয়ামাটবা। আমরা রাতে সেখানেই থাকব।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম, ওই দুই আমেরিকান আমাদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলছে না। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। একজন শুধু একবার বলল, “আমেরিকায় আমরা যেসব জায়গায় মাউন্টেনিয়ারিং করেছি তার থেকে একেবারেই আলাদা।” মিগেলকে দেখলাম সারাক্ষণ ছবি তুলে যাচ্ছে। আমিও ছবি তুলছি।

নিয়ামাটবা জায়গাটা একটু সমতল। ট্রেকারদের ভাষায় একে বলে স্যাডল। অরিন্দমদা বলল, “এটা একটা রিভার টেরাস, বা ধাপ। পলি জমে হয়েছে। এখানকার রকটাইপ বোঝাই যাচ্ছে না। পুরু মাটি আর পলিতে ঢাকা।”

নিয়ামাটবাতে কয়েকটা স্থায়ী প্লাস্টিকের তাঁবু খাটানো আছে। সেগুলির নীচে কাঠের পাটাতন দেওয়া। তার উপর স্লিপিং ব্যাগ রেখে ঘুমানো যায়। ছ-টা এরকম তাঁবু আছে। একটা তাঁবুতে দুজন করে থাকতে পারে। আমরা তিনটে তাঁবু দখল করে নিলাম। তাঁবুর পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা জলের ধারা বয়ে চলেছে মবুকু নদীর দিকে। নীচে মবুকু নদীর সঙ্গে আরও একটা নদী এসে মিশেছে। তার নাম বুজুকু। কালকে আমরা বুজুকু নদী ধরে যাব।

ক্যাম্পে বসে মিগেল আর নিকের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হল। ওরা জীবিকার দিক থেকে যাই হোক না কেন প্রচুর দেশ ঘুরেছে। আমেরিকার কাসকেড মাউন্টেন এবং অ্যারিজোনায় অনেক পাহাড়ে উঠেছে। আফ্রিকায় ওরা এই প্রথম এল। মিগেল আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছে। এই কোম্পানির সে একজন মালিকও বটে। আফ্রিকায় ওদের ব্যাবসা বাড়ানোর দ্বায়িত্ব ওর উপর পড়েছে।

আমি কিমিনিওয়ার তাঁবুতে গিয়ে বসলাম ওর সঙ্গে গল্প করার জন্য। বিষুবরেখার খুব কাছে থাকার জন্য এখানে দিন আর রাত সমান। সন্ধ্যা সাড়ে ছ-টা নাগাদ বেশ অন্ধকার হয়ে যায়। মাথার উপর অজস্র তারা। ছায়াপথ আকাশটাকে দু-ভাগে ভাগ করে রেখেছে। একটু পরে গাছের মাথার উপর চাঁদ দেখতে পেলাম। অন্ধকার ঘন হতেই বনের ভিতর থেকে নানা রকমের বুনো জন্তুর চলাফেরার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। আমি এর আগে এরকম ঘন বনের ভিতরে তাঁবুতে রাত কাটাইনি। কিমিনিওয়া বলল, “এখানে সেরকম কোনও হিংস্র বুনো জানোয়ার নেই। এক সময় রুয়েঞ্জরি লেপার্ড দেখা যেত, এখন আর একেবারে দেখা যায় না। এখানে এক রকমের ইঁদুরের মতো প্রাণী আছে নাম ট্রি হাইরাক্স। ইঞ্চি ছয়েক লম্বা, গাছে থাকে। কিন্তু এরা আসলে হাতির আত্মীয়।” শুনে বেশ অবাক হলাম।

কিমিনিওয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমার নিজের তাঁবুতে শুতে গেলাম। সেখানে যেতে আমেরিকানদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যেতে হয়। দেখলাম, দুজনে অ্যাপেল ট্যাবলেট খুলে কীসব দেখছে। দুজনের পাশে দুটো পিস্তল দেখতে পেলাম। আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। এধরনের ট্রেকে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র রাখে? তা ছাড়া ওরা এগুলো পেলো কোথায়? অরিন্দমদাকে সেকথা বলতেই বলল, “আমার বরাবরই একটু সন্দেহ হচ্ছিল। ওদের থেকে একটু সাবধানে থাকতে হবে। কিমিনিওয়াকে এখন একথা জানানোর দরকার নেই।”

নিয়ামাটবা থেকে আমরা বুজুকু নদী ধরে কয়েক কিলোমিটার উঠব। ওখানে ৩৩০০ মিটারে একটা ক্যাম্প আছে। সেখানে এক রাত থাকব। তারপর আমরা যাব উত্তর দিকে। লেক লুতারা হয়ে খুমা পাহাড়ের দিকে। তার পরেই রয়েছে সেই মেঘে ঢাকা অঞ্চল।

দু-দিন পরে আমরা যেখানে এসে পৌঁছালাম তার উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ মিটার। এটা একটা বিশাল জলাভূমি। এই জলাভূমি ঘিরে একটা সমতল উপত্যকা। কিমিনিওয়া বলল, “এই জলাভূমি পার হতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগবে। পুরোটাই কাদায় ভরা। একে বগ বলে।” এখানে ফোন বা ইন্টারনেট কোনও নেটওয়ার্ক নেই। একমাত্র ভরসা স্যাটেলাইট ফোন।

জলাভূমির চারপাশে একটা বিশাল ফুলের বন। রুয়েঞ্জরির বিখ্যাত জায়ান্ট লোবেলিয়া ফুলের অরণ্য। এক-একটা লোবেলিয়া প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু। কিমিনিওয়া বলল, “এই বগের ওপারে কোনও ট্রেকারস হাট বা ক্যাম্প নেই। ওখানে কেউ যায় না।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কেউ যায় না তো তুমি জানলে কী করে?”

কিমিনিওয়া বলল, “একমাত্র আমি ওপারে যাই। ওপারে ল্যান্ড অব দ্য মুন আছে, যাকে আমরা বলি ছারো ছা মুয়েসি। আর কারো সেখানে যাওয়া বারণ।”

কিমিনিওয়ার কথা শুনে মিগেল একটু মুখ ব্যাঁকালো। বলল, “ইন্টারেস্টিং। কিন্তু আমাদের এক্সপিডিশন হবে নর্দার্ন রুয়েঞ্জরিতে। কাজেই ওদিকে যেতেই হবে। এই জায়গাটা বেশ ভালো। এক্সপিডিশনের সময় এখানে একটা স্থায়ী ক্যাম্প হতেই পারে।”

নিক কিমিনিওয়াকে জিজ্ঞাসা করল, “বগের ওপারে যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওর কাছাকাছি যাওয়া যাবে?”

কিমিনিওয়া বলল, “এই বগ পার হলে আরও এক কিলোমিটার পরে একটা পাথরের দেয়াল পড়বে, এর নাম বুগুডু ক্লিফ। প্রায় ছয়শো মিটার হাই। ওই পর্যন্ত আমরা যেতেই পারি। ক্লিফের উপরে আছে ছারো ছা মুয়েসি। তাকে বাদ দিয়ে ঘুরে যেতে হবে ফোর্ট পোর্টালের দিকে। প্রায় কুড়ি বর্গ কিলোমিটারের মতো জায়গা বাদ দিতে হবে।”

কিমিনিওয়া সঙ্গে না থাকলে এই কাদায় ভরা জলাভূমি পার হওয়া অসম্ভব ছিল। পুরো জলা জুড়ে এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ আর টুসকের ঝোপ। তার নীচে কয়েক ইঞ্চি জল আর তার নীচে কাদা। কাদার স্তর কয়েক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে দু-তিন মিটার পুরু। জলাভূমির মাঝ দিয়ে ছোট্ট একটা জলের ধারা মবুকু নদীর সঙ্গে মিশেছে। রুয়েঞ্জরিতে এই উচ্চতায় আরও কয়েকটি এরকম বগ আছে। এটা সবচেয়ে বড়। কোথায় কতটা কাদা আর আর জল উপর থেকে বোঝা সম্ভব না। এই বগ পার হওয়ার আগে কিমিনিওয়া আমাদের বুঝিয়ে দিল কীভাবে এটা পার হতে হবে। প্রতিবার পা ফেলার আগে অন্তত পাঁচ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ব্যালান্স করে নিতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট টুসক বা ঘাসের গোছার উপর সন্তর্পনে পা ফেলতে হবে। পিঠে ব্যাকপ্যাক থাকার জন্য এটা খুবই কঠিন কাজ। একটু অসাবধান হলেই পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। জলাভূমির মাঝে মাঝে দেখতে পেলাম কয়েকটা বিশালাকার গ্রাউন্ডসেলের গাছ দাঁড়িয়ে আছে। কিমিনিওয়া বলল, “এর বৈজ্ঞানিক নাম ডেন্ড্রোসেনেসিও অ্যাডনিভ্যালিস, এর ফুল হয়।”

কিমিনিওয়া আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আশ্চর্য ব্যাপার কিমিনিওয়া একটাও ভুল জায়গায় পা ফেলল না। পা ফেলার আগে ওকে ভাবতেও দেখলাম না কোথায় পা ফেলতে হবে। মনে হচ্ছিল ওই জলজ উদ্ভিদে ঢাকা কর্দমাক্ত জলাভূমির ভিতরে একটা পথ যেন ও দেখতে পাচ্ছে।

প্রায় বিকেলের দিকে আমরা বগ পার হয়ে একটা শুষ্ক সমতল জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। পশ্চিম দিকে লুগাডা রেঞ্জের মাথায় সূর্য ঢলে পড়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি নানা আকারের বোল্ডারে ভরা একটা বিশাল প্রান্তরে। তার উত্তর দিকে ঘন বনের পিছনে একটা পাথরের খাড়া দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় মেঘ জমে আছে। এই পাথরের দেয়াল বা ক্লিফ বেয়ে কয়েকটা ঝরনা নেমে এসছে। ঝরনাগুলির কোথায় শুরু দেখা যাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে সরাসরি মেঘ ফুঁড়ে ঝরনাগুলি নেমে আসছে। পাথরের দেয়াল কতটা বিস্তৃত তা বোঝার উপায় নেই।

পাথরের দেয়াল দেখে অরিন্দমদা খুব উত্তেজিত। বলল, “এতদিন পরে একটা ভালোমতন রক এক্সপোজার পেলাম।” ঝরনা যেখানে নেমেছে সেখানে কয়েকটা অগভীর গিরিখাত তৈরি হয়েছে। অরিন্দমদা বলল, “ওই রিভার সেকশনটা একবার দেখব। কি ধরনের রকটাইপ সেটা একবার দেখা দরকার।”

মিগেল, নিক আর অরিন্দমদা নদীর দিকে এগিয়ে গেল। আমি আর কিমিনিওয়া লেগে গেলাম তাঁবু খাটাতে। আজ রাত এখানেই কাটাতে হবে। কিমিনিওয়া আঙুল তুলে আকাশের মেঘের থেকে নেমে আসা পাথরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, “এর উপরেই রয়েছে ছারো ছা মুয়েসি।”

তাঁবু খাটিয়ে স্টোভ জ্বালিয়ে কফির জন্য জল গরম করতে দিলাম। কিমিনিওয়াকাকে দেখে মনে হচ্ছে আমরা এখানে আসায় ও খুব একটা খুশি না। কফি খেতে খেতে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি এই ছারো ছা মুয়েসি সম্বন্ধে কী জানো?”

কিমিনিওয়ার মুখটা কীরকম যেন হয়ে গেল। তারপর কী মনে হল আমাকে ওদের বোকানজো ট্রাইবের বিশ্বাস নিয়ে অনেক কথা বলতে লাগল। বলল, “তোমরা ইন্ডিয়ান, তোমরা বুঝবে।”

বোকানজো জনজাতির বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তা হলেন নীয়ামুহাঙ্গা যিনি ঞ্জুরু বা হিমবাহের দেবতাকে সৃষ্টি করেছেন। ঞ্জুরুর সন্তান হল দুই পবিত্র আত্মা কিথাসাম্বা আর ন্যাবিবুয়া যারা মানুষকে জীবন দেয় ও ভালো রাখে। এরা সবাই রুয়েঞ্জরির বরফে ঢাকা পাহাড়ে বাস করে। রুয়েঞ্জরি কথাটা এসেছে ইঞ্জুরুরু থেকে, যার মানে হল বরফ।

“এই ছারো ছা মুয়েসি হল একটা পবিত্র স্থান। এর উঁচু চূড়ায় বাস করে সাদা রঙের মানুষ, যাদের নাম বেনিয়ামওয়েনজি। আমরা বোকানজোরা এদেরকে রক্ষা করি। এখানে কেউ যায় না। বোকানজোরাও যায় না। এটা আমাদের একটা সেক্রেড সাইট বা পবিত্র স্থান।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “এখানে এই সব সাদা মানুষরা এল কোথা থেকে?”

কিমিনিওয়া আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, “ফ্রম দা মুন, প্রবাবলি।”

আমি বললাম, “তুমি তো বোকানজো, তা তুমি প্রবাবলি কথাটা ব্যবহার করলে কেন?”

কিমিনিওয়া হেসে উত্তর দিল, “আমি যে সায়েন্স পড়েছি। তবে বেনিয়ামওয়েনজিরা আছে। তারা হোয়াইট পিপল। বাট নট লাইক ইউরোপিয়ান্স। দে আর ডিফারেন্ট। ওদেরকে আমি দেখেছি। আমি ওদের ভাষা বুঝি। রুয়েঞ্জরির প্রতিটি সেক্রেড সাইটের একজন করে কাস্টোডিয়ান আছে। আমি এই ছারো ছা মুয়েসির কাস্টোডিয়ান। একে প্রোটেক্ট করা আমার কর্তব্য।”

হঠাৎ কিমিনিওয়া আমার চোখে চোখ রেখে বলল, “তুমি বলতে পারবে, হোয়াই দ্য আমেরিকান্স ক্যারিং গানস?”

আমি বললাম, “জানি না।”

কিমিনিওয়া বলল, “আই নো, দে বট ইট ফ্রম টেরোরিস্টস। আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল। রুবোনি ক্যাম্পে রাতের বেলায় ডেলিভারি দিয়ে গিয়েছে। দিস ইস হাইলি ইরেগুলার।”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “তুমি জানলে কী করে?”

কিমিনিওয়া বলল, “আমি জানি, আমাকে জানতে হয়।”

আমি তাকিয়ে দেখলাম দুই আমেরিকান আর অরিন্দমদা ফিরে আসছে। মিগেল একটা পাথর তুলে আমাকে দেখাল, “লুক, হোয়াট উই গট।”

আমি দেখলাম প্রায় সাত আট ইঞ্চি একটা পাথরে ইঞ্চি দুয়েক চওড়া একটা সোনালি শিরা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, “সোনা পেয়েছ? কোথায় পেলে?”

অরিন্দমদা বলল, “এখানে বেশ কয়েকটা মিনারেল ভেইন আছে। তার মধ্যে পেলাম। এসো একটা জিনিস দেখাচ্ছি।” অরিন্দমদা তার টুলবক্স খুলে একটা সাদা চিনামাটির টালি বের করল। তার উপর ওই সোনা দিয়ে ঘষতেই কালো কালো দাগ পড়ে গেল। অরিন্দমদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “কী বুঝলে?”

আমি বললাম, “কিছুই বুঝলাম না।”

অরিন্দমদা বলল, “এগুলি সোনা নয়। এর নাম চ্যালকোপাইরাইট। এটা তামার আকরিক। এই যে পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে এটা একটা ফল্ট জোন। ব্লক ফল্টিং এর জন্য এটা উঠেছে। এখানে অজস্র ছোটবড় ফল্ট হয়েছে। তার জন্য বড় বড় ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। আর এই ফাটল ধরেই তামার আকরিকের সঞ্চয় হয়েছে। বিশাল তামার ভান্ডার রয়েছে এই পাহাড়ে।”

মিগেল লাফিয়ে উঠল, বলল, “এগজ্যাকটলি এই জায়গাটাই আমরা খুঁজে বের করতে চেয়েছিলাম। এটা একটা আনএক্সপ্লোরড এলাকা। ১৯৮০ সালে জিওসার্ভে ইন্টারন্যাশনাল রুয়েঞ্জরিতে এয়ারবোর্ন ম্যাগনেটিক এবং গামা রে স্পেক্ট্রোমিটার সার্ভে করেছিল। তার রিপোর্ট আমরা কিনেছি। এই এলাকাটায় স্ট্রং অ্যানোম্যালি পেয়েছে। তার মানে এখানে রিচ মিনারেল ডিপোজিট আছে। এই এলাকাটা রুয়েঞ্জরি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যেও পড়ে না। ইউনেস্কোর তালিকাতেও নেই। উই ক্যান এক্সপ্লোর।”

আমি বললাম, “এটা একটা সেক্রেড এরিয়া। এখানে এসব চলবে বলে মনে হয় না।”

মিগেল বলল, “আমরা সেটা উগান্ডা গভর্নমেন্টের সঙ্গে বুঝে নেব। এ যাত্রায় আমরা একটু রেকনেসেন্স করে যাব। দেখতে হবে চ্যালকোপাইরাইট ডিপোজিট কতদূর পর্যন্ত আছে। গ্রানাইটের মধ্যে প্রচুর হাইড্রোথার্মাল ভেইন আছে যেখানে কপার মিনারাল থাকার কথা। কাল আমরা পাহাড়ে উঠব। আমাদের সঙ্গে রোপ ক্লাইম্বিং এর সরঞ্জাম আছে। ডোন্ট ওরি, উই শ্যাল ম্যানেজ।”

আমি কিমিনিওয়ার চোখের দিকে তাকালাম। তার মুখে রাগের অভিব্যক্তি দেখলাম না। কিন্তু সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, “নো, ইউ কান্ট ডু দ্যাট। ইউ কান্ট ক্লাইম্ব ছারো ছা মুয়েসি।”

আমারিকান দুজন কিমিনিওয়ার কথা পাত্তা দিল না। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে গেল।

অরিন্দমদা বলল, “আমি পাহাড়ে উঠব না। এখানেই কিছু মেজারমেন্ট নিতে হবে। নিওটেকটনিজমের বেশ কিছু নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। খুব রিসেন্ট কয়েকটা ফল্টিং এর চিহ্ন পেয়েছি। সেগুলির অ্যালাইনমেন্ট নিতে হবে।”

এখানে আকাশ সব সময় মেঘে ঢাকা। তাই তারায় ভরা আকাশ দেখা যায়না। ল্যাম্প জ্বালিয়ে আমরা আমাদের ডিনার সেরে নিলাম। মনের ভিতরে একটা অশান্তি কাজ করছে। আমেরিকানদের মতলব বোঝা যাচ্ছে না। এটুকু বোঝা যাচ্ছে ওদের একটা লম্বা প্ল্যান আছে। এক্সপিডিশনের নাম করে এই এলাকার খনিজের উপর দখল কায়েম করতে চায় বলে মনে হচ্ছে।

রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অরিন্দমদাকে সব খুলে বললাম। অরিন্দমদা বলল, “কাল আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব। তবে ওরা অনেক ক্ষমতাবান লোক। গভর্নমেন্টকেও প্রভাবিত করতে পারে, তা নইলে আর্মস নিয়ে ঘুরতে পারে?”

আমি বললাম, “কাল আমাদের কী প্লান?”

অরিন্দমদা বলল, “আমি আর একটা দিন এখানে থেকে যেতে চাই। কিছু মাপামাপির কাজ করতে হবে। তিন দিন ট্রেক করার পরে এতদিনে কিছু রক এক্সপোজার দেখতে পেলাম।”

অরিন্দমদা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল। ঝুলির ভিতর থেকে একটা খল নুড়ি বের করে কিছুটা পাথর গুঁড়ো করে নিল। বলল, এখানে থিন সেকশন বানানো যাবে না, তাই গুঁড়ো করে স্লাইড বানিয়ে নিচ্ছি। পাথর গুঁড়ো করে একটা কাচের স্লাইডের উপর কিছুটা রেখে এক ফোঁটা গ্লিসারিন দিল। তারপর স্লাইডটা ঢেকে মাইক্রোস্কোপের ভিতরে চালান করে দিল। অরিন্দমদার ট্যাবলেটের পর্দায় রংবেরঙের ছবি ফুটে উঠল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, “এখানে নেটিভ কপার আছে, বেশ ভালো পরিমাণে আছে।” তারপর নিজেই আমাকে বুঝিয়ে দিল, “নেটিভ মেটাল হল সেই সব ধাতু যেগুলি প্রকৃতিতে মৌলিক পদার্থ হিসাবেও পাওয়া যায়। এর মধ্যে পড়ে সোনা, তামা, ইউরেনিয়াম, রূপা, মার্কারি, ইত্যাদি।”

সকালবেলায় ঘুম ভাঙল সাতটার সময়। আমরা সাধারণত আটটার সময় ট্রেক শুরু করি। ঘুম থেকে উঠে বেরোতে গিয়ে দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেল। এরকম মুষলধারে বৃষ্টি আমি দেখিনি। বিশাল বিশাল জলের ফোঁটা একটানা ঝরে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে আলো কমে গেল অনেকটা। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে বৃষ্টি থামল। আমি তাঁবুর চেন খুল বাইরে আসতেই দেখি একটু দূরে কিমিনিওয়া দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে ইশারায় বলল তাঁবুর থেকে না বের হতে। কিমিনিওয়া আঙুল তুলে দেখালো আমার তাঁবুর ঠিক পাশেই একটা হলদের রঙের সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। সাপটার গায়ের আঁশগুলো কাঁটা কাঁটা মতন। দেখে চীনা ড্রাগনের কথা মনে হয়।

কিমিনিওয়া বলল, “এটা রুয়েঞ্জরি বুশ ভাইপার। অ্যাথেরিস হিসপিডা। খুব বিষাক্ত।” বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় সাপটা একটু পরে পাশের একটা টুসক ঝোপের দিকে চলে গেল।”

কিমিনিওয়া আমাকে বলল, “দি আমেরিকান্স আর গন।”

আমি বললাম, “তার মানে? ওদের টেন্ট তো রয়েছে।”

কিমিনিওয়া বলল, “ওরা খুব ভোরে বেরিয়ে গিয়েছে। আমি জানি ওরা কোথায় গিয়েছে। আমি বাইনাকুলার দিয়ে দেখেছি ওরা ক্লিফ বেয়ে উপরে উঠছে। ওরা কাজটা ভালো করল না।”

কিমিনিওয়া, অরিন্দমদা আর আমি একটু ফিল্ডে বের হলাম। আমার একটু আগ্রহও ছিল জিওলজিস্টের ফিল্ডওয়ার্ক দেখার। আমরা ক্যাম্প থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে একটা নালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখানেও একটা লোবেলিয়া অরণ্য রয়েছে। কিন্তু রক এক্সপোজারও অনেক রয়েছে। বিশাল বিশাল মাইকা শিস্টের চাতাল আকাশের দিকে মুখ তুলে রয়েছে। তার পরে একটা জায়গায় গ্রানাইট দেখতে পেলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে। তার ভিতর অনেক আঁকাবাঁকা সাদা রঙের শিরা। সেই শিরার ভিতরে অনেক ধরনের খনিজ রয়েছে।

ফিল্ডওয়ার্ক শেষ করে ক্যাম্পে ফিরলাম। আমেরিকান দুজন তখনও ফেরেনি। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে গিয়েছে। যেখানেই যাক এ সময়ে ফিরে আসা উচিত ছিল। আমরা একটা পাথরের টিলার উপর দাঁড়িয়ে বাইনাকুলার নিয়ে অনেক খুঁজলাম। ওদেরকে দেখতে পেলাম না কোথাও। আমরা স্যাটেলাইট ফোনে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না।

সারারাত এভাবেই কেটে গেল। ভালো করে ঘুম এল না। দুর্ঘটনা একটা ঘটেছে বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে ওদের খুঁজে বের করব তাই ভেবে ভেবে সারারাত কেটে গেল। পরদিন সকালেও ওদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা সম্ভব হলনা। স্যাটেলাইট ফোনও বন্ধ।

আমি কিমিনিওকা বললাম, “কী হল বলত!”

কিমিনিওয়া নিরাসক্ত মুখে বলল, “দে আর টেকেন।”

আমি বললাম, “মানে? টেকেন কথাটার অর্থ তো ভালো ঠেকছে না। তাহলে কি ওরা বেঁচে নেই?”

কিমিনিওয়া বলল, “তা জানি না। দে মাস্ট হ্যাভ বিন টেকেন বাই দা বেনিয়ামওয়েনজি।”

অরিন্দমদা বলল, “বেনিয়ামওয়েনজি কী, রুয়েঞ্জরির হোয়াইট ট্রাইব? ওরা সত্যি কি আছে? আমি অবশ্য বইয়ে পড়েছি ওদের কথা।”

কিমিনিওয়া বলল, “হ্যাঁ, ওরা আছে। পাহাড়ের উপরে ল্যান্ড অব দা মুনে ওরা থাকে। আমি এই ল্যান্ড অব দা মুনের কাস্টডিয়ান। আমি একজন ট্রাইবাল রেঞ্জ লিডার। ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে।”

অরিন্দমদা বলল, “তার মানে, তুমি বলছ হোয়াইট ট্রাইব আছে?”

কিমিনিওয়া বলল, “হ্যাঁ, সাদা মানুষ আছে। তারা ওকে আটকে রেখেছে। ওদেরকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।”

অরিন্দমদা বলল, “দেখ কিমিনিওয়া, যে দুজন ওখানে গিয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা আমাদের কর্তব্য। ফিরিয়ে আনতেই হবে। অন্তত জানতে হবে তাদের কী হয়েছে। ওদের ফেলে রেখে আমরা চলে যেতে পারি না।”

কিমিনিওয়া বলল, “আমেরিকানরা এখানকার রুল ভেঙেছে। ওদের শাস্তি হয়েছে। আর কিছু করার নেই। দিস ইস ল অব দা ল্যান্ড।”

অরিন্দমদা বলল, “ভালো করে শোন। আমরা যদি ওদেরকে ফিরিয়ে না আনতে পারি তাহলে কী হবে জানো? দুজন আমেরিকান সিটিজেনকে খুঁজে বের করতে আমেরিকা এখানে কম্যান্ডো নামিয়ে দেবে। তখন তুমি কী করবে?”

আমি বললাম, “ওদেরকে না নিয়ে যাওয়া যাবে না। তুমি যদি না যাও আমাদেরকে পুলিশে খবর দিতে হবে। তারপর কী হবে তা তুমি ভালোই জানো।”

কিমিনিওয়া চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, “ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাবো। তোমরা কোনও ক্যামেরা, ফোন বা আর্মস নিয়ে যেতে পারবে না। খালি হাতে যেতে হবে। আর একটা কথা, যা দেখবে শুনবে সব কিছু সিক্রেট রাখতে হবে।”

কথা দিতে হল। জানি না এই গোপনীয়তা শেষ পর্যন্ত রাখতে পারব কিনা।

আমি বললাম, “খালি হাতে কী করে রক ক্লাইম্ব করব। রোপ, আসেন্ডার, ক্যারাবিনার এসব তো নিতেই হবে।”

কিমিনিওয়া বলল, “ওসব কিছু লাগবে না। আমি রাস্তা জানি। সেখান দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে।”

বের হওয়ার আগে আমরা নিক ও মিগেলের তাঁবুতে গিয়ে ওরা কী কী জিনিস নিয়ে গিয়েছে তা দেখতে চাইলাম। দেখলাম ওরা ক্লাইম্বিং এর যন্ত্রপাতি, স্যাটেলাইট ফোন আর পিস্তল নিয়ে গিয়েছে। বাকি সবকিছু রেখে গিয়েছে।

আমি বললাম, “ওদের মতলবটা কী? ভালো মনে হচ্ছে না।”

অরিন্দমদা বলল, “মাইনিং কোম্পানি যখন তখন এখানে কপার ডিপোজিট খোঁজার জন্যই হয়তো এসেছে। কাসাসে একটা কপার মাইন অনেকদিন ধরে চালু আছে। এখানেও কপার পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় এক্সপিডিশনের নাম করে এখানে সার্ভে করাবে স্থানীয় লোকদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। পরে লিজ নিয়ে মাইনিং করবে।”

শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এত মোহময় পাহাড়, জলাভূমি, লোবেলিয়া অরণ্য, মাইনিং শুরু হলে এসব কিছুই থাকবে না। রুয়েঞ্জরি ন্যাশনাল পার্কের ভিতরে নয় বলে হয়তো এখানে মাইন খুলতে বেশি বেগ পেতে হবে না। স্বর্গের মতো এই সুন্দর চাঁদের পাহাড়ের কী হবে?

আমরা আমাদের তাঁবু গুটিয়ে সব কিছু ব্যাকপ্যাকে ভরে রাখলাম। নিক ও মিগেলের সব কিছুই ওদের ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে দিলাম। সব ক-টা ব্যাকপ্যাক এক জায়গায় জমা করে একটা রেইনকোট চাপা দিয়ে খুব ভোরে পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম।

পাহাড়ের দিকে যেতে পথে লোবেলিয়ার বন পড়ল, তারপর কিছুটা ঘন বাঁশবন। কিমিনিওয়া আমাদের বেশ কিছুটা উত্তর দিকে নিয়ে গেল। সেখান দিয়ে পাহাড় বেয়ে একটা ঝরনা নেমে আসছে। ঝরনার পাশে পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল। ফুট তিনেক চওড়া। “ফলো মি”, বলে কিমিনিওয়া সেই ফাটলে ঢুকে গেল।

ফাটলটাকে প্রথমে মনে হয়েছিল একটা গুহার মুখ। কিন্তু দেখলাম এটা ফাটলই। দুটো গ্রানাইটের ব্লকের মাঝে তিন-চার ফুট প্রশস্ত ফাটলের মধ্য দিয়ে একটা পথ উঠে গিয়েছে। পথের মধ্য দিয়ে একটা জলের ধারা বয়ে চলেছে। কিমিনিওয়া বলল, এই পথ দিয়ে প্রায় চারশো মিটার উঠতে হবে। দিনের বেলা। কিন্তু ফাটলের ভিতরে খুব আবছা আলো। উপরে মেঘে ঢাকা আকাশ। ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর আমরা একটা অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়লাম। চারদিকে পাহাড় ঘেরা একটা হ্রদ। খুব স্পষ্ট বোঝা না গেলেও মনে হল প্রায় দু কিলোমিটার লম্বা। সে হ্রদের জল রীতিমতো গরম। তা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। অরিন্দমদা বলল, এই পাহাড়ের মাথায় সব সময় মেঘ জমে থাকে কেন বোঝা গেল। এই পাহাড়ে এরকম হাইড্রোথার্মাল লেক থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আমি কোথাও এ সম্বন্ধে কিছু পড়িনি।

হ্রদের জল খুব স্বচ্ছ। শুধু যে ধোঁয়া উঠছে তাতে গন্ধকের গন্ধ। হ্রদের ধারে জলের নিচে বেশ কিছু কঙ্কাল পড়ে আছে দেখতে পেলাম। কিমিনিওয়াকে জিজ্ঞাস করলাম, “এখানে এত কঙ্কাল পড়ে আছে কেন?”

কিমিনিওয়া বলল, “দে আরে রেস্টিং ইন পিস। ফিউনারেল এরিয়া। বেনিয়ামওয়েনজিরা মৃতদেহ এখানে ফেলে দেয়।”

চারদিকে আলো খুব কম। তাপমাত্রাও বেশ বেশি। আমাদের ঘাম হতে শুরু করল। হ্রদের ওপারে কয়েকটা গুহা মতন রয়েছে তার ভিতরে আলো জ্বলছে। হ্রদের ধার দিয়ে একটা পথ। বোঝা যায় পথটা ব্যবহার হয়। কিমিনিওয়া আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে হ্রদের এক প্রান্তে একটা গুহার সামনে নিয়ে গেল। গুহার গায়ে কিছু ছবি আঁকা। গুহার ভিতরে ছোটছোট কয়েকটা আগুনের কুণ্ডলী। তার থেকে পোড়া তেলের গন্ধ বের হচ্ছে। মনে হয় জন্তুর চর্বি জ্বালাচ্ছে। আমার গা গুলিয়ে উঠল।

কিমিনিওয়া বলল, “তোমরা একটু অপেক্ষা কর। আমি আসছি। বলে সে গুহার ভিতর ঢুকে গেল।”

গুহার দেয়ালে ছবিগুলির মধ্যে নীল রঙের আধিক্য বেশি। আমি অরিন্দমদাকে বললাম, “দেখেছ, এরা নীল রং পছন্দ করে।” অরিন্দমদা একটা ছবি খুব ভালোভাবে দেখে বলল, “এই রংটাকে বলে অ্যাজুর ব্লু। কপারের একটা খনিজ হল অ্যাজুরাইট, যার রং নীল। এই অ্যাজুরাইটের গুঁড়ো দিয়ে এই ছবিগুলি আঁকা।”

মিনিট পাঁচেক পরে কিমিনিওয়া ফিরে এলো। সঙ্গে কয়েকজন মানুষ। তাদের দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মানুষ বললাম বটে কিন্তু মানুষের সঙ্গে বেশ কিছু অমিল আছে। লম্বায় ছয় ফুটের একটু বেশি। মাথাটা একটু লম্বা মতন, চুল নেই। গায়ের রং একেবারে সাদা। শুধু সাদা নয়, অনেকটা মুক্তার মতো একটা আভা বের হচ্ছে গা থেকে। দেখলে মনে হয় অন্ধকারে বসিয়ে দিলে গা থেকে আলো বের হবে। সবচেয়ে অদ্ভুত চোখ দুটো। মানুষের চোখের তুলনায় অনেকটা বড় আর গোলমতন। পরনে চামড়ার পোষাক। বেবুন বা শিম্পাঞ্জীর চামড়া হতে পারে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে বর্শা। ফলাটা তামার। এরাই তার মানে বেনিয়ামওয়েনজি।

অরিন্দমদা আমাকে ফিসফিস করে বলল, “এরা তো মনে হচ্ছে তাম্র যুগেই পড়ে আছে। এখানে পাথরে যে নেটিভ কপার আছে তার থেকেই এরা তামা বের করতে শিখেছে।”

আমি বললাম, “এদেরকে কি মানুষ বলে মনে হচ্ছে? কি অদ্ভুত দেখতে!”

কিমিনিওয়া আমাদের দিকে এগিয়ে এল। বলল, “বেনিয়ামওয়েনজি তোমাদের গেস্ট হিসাবে মেনে নিয়েছে। তোমাদের বসতে বলছে।”

চারপাশে কয়েকটা বড় বড় পাথর দেখতে পেলাম। তার উপরে গিয়ে বসলাম।

অরিন্দমদা কিমিনিওয়াকে জিজ্ঞাসা করল, “আমেরিকান দুজনের খবর কী? ওরা বেঁচে আছে তো?”

কিমিনিওয়া বলল, “বেঁচে আছে, তবে সেন্সলেস। ওদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। কীভাবে করেছে আমি জানি না। তবে এদের অনেক ধরনের মেডিক্যাল ট্রিক জানা আছে। তাই দিয়ে অজ্ঞান করে রাখা আছে। মরে যাবে না, কিন্তু দীর্ঘদিন অজ্ঞান হয়ে থাকবে।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিমিনিওয়া বলল, “আমেরিকানদের হাতে অস্ত্র ছিল। না থাকলে বেনিয়ামওয়েনজিরা ওদেরকে কিছুই করত না।”

আমি কিমিনিওয়াকে বললাম, “ওদেরকে ফেরত নিয়ে যেতে হবে। তার ব্যবস্থা কর।”

দুজন বেনিয়ামোয়ানজি আমাদের হাতে দুটো তামার পাত্র তুলে দিল। তাতে কী একটা তরল রয়েছে। কিমিনিওয়া বলল, “খেয়ে নাও খুব ভালো জিনিস, এক রকমের পাতার রস।”

জিনিসটা খেতে মন্দ নয়। অনেকটা অ্যালোভেরা জুসের মতো। তবে একটু মিষ্টি। খাওয়ার পরে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন বেনিয়ামওয়েনজি ধরাধরি করে নিক আর মিগেলকে নিয়ে আমাদের সামনে শুইয়ে দিল। দুজনেই অচেতন। ওদের স্যাটেলাইট ফোন আর পিস্তল কিমিনিওয়ার হাতে তুলে দিল। অরিন্দমদা একটা পিস্তলের ম্যাগাজিন খুলে দেখল। বলল, “মনে হচ্ছে সব কয়টা গুলিই আছে।”

আমি বললাম, “এদেরকে নিয়ে যাব কী করে?”

কিমিনিওয়া এক দুর্বোধ্য ভাষায় বেনিয়ামওয়েনজিদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। বুঝলাম কিছু কথা কাটাকাটি চলছে। ওদের কথা থামার পর কিমিনিওয়া বলল, “আমাদের আর এখানে থাকা চলবে না। ওরা বলছে একেবারে বগের ওপারে চলে যেতে। আমরা এখন এখান থেকে নেমে জিনিসপত্র নিয়ে বগের ওপারে চলে যাব। রাত হলে বেনিয়ামওয়েনজিরা নিক আর মিগেলকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে। এরা দিনের বেলায় খুব একটা বের হয় না। রোদ সহ্য করতে পারে না।”

বগের ওপারে পৌঁছাতে প্রায় চার ঘণ্টা লেগে গেল। কিমিনিওয়া আরও একবার বগ পার হয়ে নিক আর মিগেলের ব্যাকপ্যাক নিয়ে এল। যাওয়ার পথে কিমিনিওয়া ওদের পিস্তল দুটোকে বগের ভিতরে ছুড়ে ফেলে দিল। প্রায় অন্ধকারে তিনটে তাঁবু খাটিয়ে আমরা তিনজন পাথরের উপর বসে রইলাম।

আমি অরিন্দমদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা এই যে বেনিয়ামওয়েনজিদের দেখলে, কী মনে হয়? এরা মানুষ?”

অরিন্দমদা বলল, “আমি অনেক ভেবে একটা থিয়োরি খাড়া করেছি। শোনো সেটা। হোমো স্যাপিএন্স বা বর্তমান মানুষের এই প্রজাতি আজ থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা হয়তো কালো মানুষই ছিল। ইউরোপে গিয়ে তাদের গায়ের রং ফর্সা হয়ে যায় রোদের অভাব ও শীতের কারণে।

“এই কালো হোমো স্যাপিয়েনসের একটা দল সেই সময় বা কিছু পরে এই রুয়েঞ্জরির বরফের দেশে এসে আশ্রয় নেয়। সেই সময় এই রুয়েঞ্জরির অনেকটাই ছিল বরফে ঢাকা। অনেকটা ইউরোপের মতো। এই যে বগের পাশে বসে আছি এটার জন্মও গ্লেশিয়ারের জন্য হয়েছে। সেখানে এই উঁচু পাহাড়ের উপর গরম জলের হ্রদের পাশের গুহাগুলিতে এরা বাস করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তারা মানুষের অন্য গোষ্ঠির থেকে আলাদা হয়ে যায়। হিমযুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বভাবতই এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের ভিতরেও কিছু জেনেটিক পরিবর্তন ঘটেছে। ওদের রং আর চোখের পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো এরা এখন আর হোমো স্যাপিয়েন্স নেই। হোমো স্যাপিএন্স থেকে উদ্ভুত অন্য একটা স্পিসিসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। হয়তো সম্পূর্ণ একটা নতুন মানব প্রজাতি ওই দুর্গম পাহাড়ের ভিতরে নতুন করে অভিযোজিত হয়েছে।”

আমি বললাম, “আমাদের এখন কী করা উচিত?”

অরিন্দমদা বলল, “এদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। আমরা কিমিনিওয়াকে কথা দিয়েছি।”

রাত একটু গভীর হওয়ার পর কয়েকজন বেনিয়ামওয়েনজি নিক আর মিগেলকে দিয়ে গেল। নামিয়ে দিয়েই অসম্ভব দ্রুতগতিতে তারা বগ পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বগের এপাশে আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলো এসে পড়েছে। লোবেলিয়া গাছের ছায়া কেমন ভূতুড়ে দৃশ্য নির্মান করেছে। কিমিনিওয়া বলল, “এবার পুলিশে খবর দিতে হবে।”

আমরা ফোর্ট পোর্টাল থানায় খবর পাঠালাম স্যাটেলাইট ফোন মারফত। কাম্পালার ইউএস এম্ব্যাসিতেও খবর দিলাম। তারপর আমরা একসঙ্গে বসে ঠিক করলাম পুলিশ এবং এমব্যাসিকে কী বলব। তিনজনই এক কথা বলব যে ওরা ক্লিফ থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। পুলিশ থেকে জানালো সকালবেলায় হেলিকপটারে আমাদের তুলে নিয়ে যাবে।

সকালবেলায় একটা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এসে নামল। এটা ইউনাইটেড নেশনসের হেলিকপটার। নিক আর মিগেলকে প্রথমে ফোর্ট পোর্টাল হাসপাতালে নামিয়ে আমাদেরকে ফোর্ট পোর্টাল থানায় নিয়ে যাওয়া হল। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলল। আমাদের ব্যাকপ্যাক খুলে তন্ন তন্ন করে সার্চ করল। আমার ক্যামেরার সব ক-টা ছবি ভালো করে দেখল। অরিন্দমদার ট্যাবলেট খুলে সব ক-টা ফাইল চেক করল। কিমিনিওয়া থাকায় আমাদের কথা বলতে সুবিধা হচ্ছিল। ও ইংরাজি আর সোয়াহিলি মিশিয়ে পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বেনিয়ামওয়েনজি নিয়ে একটা কথাও বলিনি আমরা।

দুপুরবেলায় থানা থেকে ছাড়া পেলাম। কিমিনিওয়া, অরিন্দমদা আর আমি একটা গাড়ি ভাড়া করে ফিরে এলাম রুবোনি ক্যাম্পে। ওখানে আমার অনেক জিনিস রয়ে গিয়েছে। সেগুলি নিয়ে দেশে ফিরে যাব।

শেষ কথা

ছয় মাস কেটে গিয়েছে। আমি কলকাতায়, অরিন্দমদা নিজের ইউনিভারসিটিতে। নিক ও মিগেলের খবর নিয়েছিলাম। ওদেরকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়েছিল। ওদের জ্ঞান ফিরেছে। ওরা বেনিয়ামওয়েনজিদের দেখেছিল কিনা জানা যায়নি। কিন্তু ওখানে যে বিশাল তামার ভান্ডার আছে তা জেনে গিয়েছে। ওদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের এক্সপিডিশনের জন্য ফান্ড আসেনি। জানি না, হয়তো আর অভিযান হবেই না। সরাসরি এক্সপ্লোরেশন শুরু হয়ে যাবে ছারো ছা মুয়েসি তে। হয়তো বেনিয়ামওয়েনজিরা লড়াই করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিম্বা তাদের ঠাঁই হবে কপার মাইনের শ্রমিক হিসাবে। হোমো স্যাপিএন্সরা কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। নিয়ান্ডারথালদের ধ্বংস করেছে। গত এক লক্ষ বছরে সমসাময়িক সমস্ত মানব প্রজাতিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। বেনিয়ামওয়েনজিদেরও এই পরিণাম হবে, বিচিত্র কী!

Tags: কল্পবিজ্ঞান গল্প, প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত, বড় গল্প, ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

চমৎকার লাগলো। অনেক দিন পরে মনের মতো একটি গল্প পড়লাম। লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটি উপহার দেবার জন্য।

অসাধারণ বললেও কম বলা হবে।দারুন লাগলো।

অসাধারণ গল্প! খুব ভাল লাগল বহুদিন পরে এরকম একটা গ ল্প পড়তে।