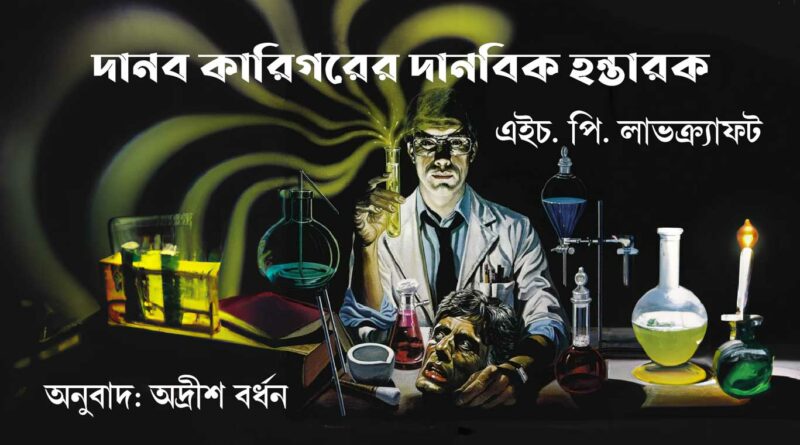

দানব কারিগরের দানবিক হন্তারক

লেখক: এইচ. পি. লাভক্রাফট, অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব

আমার নাম অশ্রুত বর্মা। আমি পাগল নই। আমার এই কাহিনি আপনি স্বচ্ছন্দে পড়তে পারেন। শোণিত শীতল করা এই দিন পঞ্জি লিখে যাচ্ছি একটাই কারনে। আমার উত্তরসূরীরা যেন গবেষণার নামে এহেন পাগলামি করতে আর না যায়।

গোড়াতেই কাউন্ট ড্রাকুলার একটা হুঁশিয়ারি শুনিয়ে দিতে চাই। ভদ্রলোক (অথবা, মানব-দানব) পই পই করে ওয়ার্নিং দিয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন, মড়া হয়ে যাওয়াটা মহান ব্যাপার। কিন্তু মরণের চাইতেও অনেক ভয়াল ব্যাপার আছে এই মর্ত্যলোকে।

১. অন্ধকারের আগন্তুক

আমি ভেতো বাঙালি নই। আমি অ্যাডভেঞ্চারিস্ট। অজানার উজানে পাড়ি জমাতে আমি ভালোবাসি। বাসতাম। এখন নয় বুড়ো হয়েছি।

অ্যাডভেঞ্চারের টানে আর কপাল ফেরানোর জন্যে একদা চলে গেছিলাম আমেরিকায়। তখন সেখানে কালো মানুষদের খুব নিকৃষ্ট মনে করা হতো। তাদের ভোটাধিকার পর্যন্ত ছিল না। তাতে আমার গায়ে আঁচড় লাগেনি। কেননা, আমি তো কুচকুচে কালো নই। নিগ্রো-নিগ্রো টাইপের চেহারাও নয়। আমি সুপুরুষ, সুদেহী, আর্যাবর্তের মানুষ বলে আমাকে চিনতে অসুবিধে হয় না। আমেরিকায় ব্রেনের দাম আছে। কূপমণ্ডুকতা নেই। তাই আমি গুছিয়ে নিয়েছিলাম। আরখাম-য়ের মিসফ্যাটোনিক ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলে ঢুকে গেছিলাম। আজ থেকে নব্বই বছর আগে।

আমার বয়স? গাছ পাথর নেই। অমর হওয়ার মন্ত্রে নয়, দীর্ঘায়ু থাকার টনিকে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কিছুদিন যে মিশেছিলাম। তারা অতীন্দ্রিয় উদ্ভিদদের গুপ্ত রহস্য জানে। আয়ুকে টেনে লম্বা করার কৌশল তারা এই বৃক্ষদের কাছ থেকেই আয়ত্ত করেছে। আমি তার ছিটেফোঁটা জেনে এসেছি। গাছেদের অবিশ্বাস্য ক্ষমতা কাহিনি এই লেখকের “অতীন্দ্রিয় উদ্ভিদ” গ্রন্থে আছে। ভারতবর্ষের ঋষিগণ এই তত্ত্ব জাননে। তাঁরা অকারণে দীর্ঘায়ু হতো না।

যাক সে কথা। আসল কাহিনিতে আসা যাক।

কলেজে আমার হরিহর আত্মা প্রিয় বন্ধু ছিল হারবার্ট ওয়েস্ট। কলেজ জীবনের পরেও ছাড়াছাড়ি হয়নি দুজনের মধ্যে। অথচ ওকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই গায়ে কাঁটা দেয় আমার। এহেন আতঙ্কবোধ অকারণে নয়। শুরুটা হয়েছিল সতেরো বছর আগে। তখন আমরা ছিলাম আরখাম-য়ের মিসফ্যাটেনিক ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলের থার্ড ইয়ারের ছাত্র।

ওর এক্সপেরিমেন্টের পর এক্সপেরিমেন্ট আমার কলজে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পৈশাচিক সেইসব পরীক্ষা নিরীক্ষা বৃত্তান্তে আসছি একটু পরেই। ধরাধামে আর নেই হারবার্ট ওয়েস্ট। আমার মোহমুক্তি ঘটেছে সেই কারণেই। যেন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। মন্ত্রমায়ায় আটকে ছিলাম। কিন্তু মূল ভয়টা আরও বেড়েছে। বাস্তবের চাইতেও যে জঘন্য হয় স্মৃতি আর বিবিধ সম্ভাবনা।

হৃদ্যতা গড়ে ওঠবার পরেই খেয়েছিলাম প্রথম ভয়াবহ ধাক্কাটি। সবচেয়ে বড়ো ধাক্কা বলাই সঙ্গত। জীবনে এ রকম চোট কখনো পাইনি। মানসিক চোট। নিতান্ত অনীহা নিয়েই কলম চালনা করছি সেই ব্যাপারে।

আগেই বলেছি ব্যাপারটা ঘটেছিল আমরা দুই মূর্তিমান যখন ছিলাম মেডিক্যাল স্কুলে, সেই সময়ে। তখনই কিন্তু হারবার্ট ওয়েস্ট বিলক্ষণ কুখ্যাতি অর্জন করেছিল ওর নিজস্ব বেশ কিছু উৎকট ধ্যান ধারণার জন্যে। যতো সব উদ্ভট তত্ত্ব। মৃত্যু সম্পর্কে। মৃত্যুকে কিভাবে টেক্কা মারা যায়, কৃত্রিম পন্থায় – সেই ব্যাপারে আজগুবি অথচ পিলে চমকানো বেশ কিছু ভাবনা চিন্তা। শুনলে আঁতকে উঠত সকলেই। অধ্যাপক মণ্ডলী কিন্তু হাসি টিটকিরি প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন ওর কতাবার্তা শুনে। হেসে কুটিপাটি হয়েছিল ক্লাস ফ্রেণ্ডরাও।

বিষয়টা অতীব সৃষ্টিছাড়া নিঃসন্দেহে। প্রাণ প্রক্রিয়া নাকি স্রেফ এক ধরনের দেহযন্ত্র চালনা। মানুষ একটা রক্ত মাংসময় মেশিন ছাড়া কিছুই নয়। প্রাকৃতিক পন্থায় চালিত এই মেশিন যখন বিকল হয়, পরিমাণ মতো কেমিক্যাল দিয়ে দেহযন্ত্রগুলোকে ফের চালু করা যায়।

অদ্ভুত এই তত্ত্ব সপ্রমাণ করাবার জন্যে ইতি মধ্যেই নাকি সে বিস্তর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে। অনেক বেড়াল, কুকুর, খরগোস, গিনিপিগ, বাঁদর হত্যা করেছে। বিবিধ সঞ্জীবনী রসায়ন প্রয়োগ করেছে।

এহেন গায়ে কাঁটা দেওয়া পরীক্ষানিরীক্ষা বৃত্তান্ত শোনবার পর থেকেই গোটা কলেজের মার্কামারা নুইস্যান্স হয়ে দাঁড়িয়েছিল হারবার্ট ওয়েস্ট। ওকে দেখলেই সিঁটিয়ে যেত প্রত্যেকেই।

অথচ বিরাম ছিল না ওর তাল ঠোকার। হামবড়াই ধানাইপানাইয়ের, বেশ কয়েকবার এক্কেবারে মরা জন্তু জানোয়ারের শরীরে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, এহেন তাল ঠোকা শুনলে কার না গা শির শির করে? মড়া জাগানোর মন্ত্র জানে যে, সে তো খোদ পিশাচ বললেই চলে। এমন পিশাচতন্ত্র কারবারির ধারেকাছে ঘেঁষা কি উচিত?

অথচ ওর লম্ফঝম্পের বিরাম বিরতি ছিল না একটুও। প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে পারলেও পুরোপুরি প্রাণপ্রক্রিয়া চালু করতে না পারার আপসোস থেকে রেহাই পাচ্ছিল না কিছুতেই। হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছিল, সিদ্ধিলাভ করতে গেলে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে সারা জীবন।

সুস্পষ্ট হয়ে গেছিল আর একটা ব্যাপার।

যেহেতু একই সলিউশন বিভিন্ন জৈব প্রজাতির ওপর সমান ভাবে কাজ দিচ্ছে না তাই দরকার নরদেহ, গভীরতর গবেষণার জন্যে, সবিশেষ পদ্ধতি মাফিক।

আর ঠিক তখনই সংঘাতটা লেগেছিল কলেজ কর্তাদের সঙ্গে। মেডিক্যাল স্কুলের অধিকর্তাদের সঙ্গে। মেডিক্যাল স্কুলের অধিকর্তা ওর ভবিষ্যতের এক্সপেরিমেন্ট বন্ধের ফতোয়া জারি করেছিলেন। নাম তাঁর ডক্টর অ্যালান হ্যালসে। আরখাম শহরের সমস্ত বুড়ো মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। জরা যখন মানুষকে কাবু করে ফেলে, তখন তাঁর চাওয়াও অব্যর্থ।

ওয়েস্টয়ের সৃষ্টিছাড়া কাজকর্ম আর লম্বাচওড়া কথাবার্তা সহ্য করে যেতাম সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা নিয়ে। মাঝে মধ্যেই দু’জনের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ আলোচনাও চলত। বিচিত্র সেই ব্যাপারটা অনুসিদ্ধান্ত আর ডালপালা মেলে ধরা বিষয়ান্তর ছিল অগুন্তি। অন্তহীন। জার্মান জীববিদ আর্নেস্ট হেইনরিখ হেকেল-য়ের সৃষ্টিছাড়া তত্ত্ব এসে যেত কথার মধ্যে বারে বারে। হেকেল-ই তো ডারইউন থিয়োরি নিয়ে বেশি কথা বলছেন। ডারউইন তত্ত্বের সমর্থন তাঁর মুখ থেকেই বেশি শোনা গেছে। ভদ্রলোকের বায়োজেনেটিক কানুন, জীবনিসুত্র নিয়মবিধি, সাড়া ফেলেছিল বিজ্ঞান মহলে। সব জীবই নাকি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সময়ে উদ্বংশীয় নীতি অনুসরণ করে যায়; পূর্বপুরুষরা যেভাবে ক্রমোন্নতি ঘটিয়ে এসেছে, ঠিক সেইভাবে উন্নতির প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে আসে। উনিশ শতকের তাঁর এই যুক্তি সাড়া ফেলেছিল বিশ্বের বিজ্ঞান মহলে। সহায়ক হয়েছিল কুলুজি বিদ্যায়। যেমন, মাতৃজঠরে শিশুর বেড়ে ওঠা। যেন জলজীবনের নিয়ম মেনে চলে, মনে করিয়ে দিয়ে যায় সুদুর অতীতে জলেই একদা শুরু হয়েছিল প্রথম প্রাণের স্পন্দন। এহেন হেকেল সাহেবই তো পই পই করে বলে গেছেন, প্রাণ মাত্রই নাকি স্রেফ রাসায়নিক আর শারীরিক পদ্ধতি, এর মধ্যে আত্মা-ফাত্মা বলে কিস্সু নেই? সব অতিকথা।

বন্ধুবর হারবার্ট ওয়েস্ট গিলে খেয়েছিল অভিনব এই তত্ত্বকথা। আত্মা নিয়ে সব দার্শনিক তত্ত্বকে বলত ভূয়োদর্শন, শূন্যগর্ভ মিথ্যা। প্রাচীন ঋষিপ্রবরদের অলীক কল্পনা। গুলগাপ্পা। মনে প্রাণে বিশ্বাস করত মড়াকে কৃত্রিম পন্থায় ফের প্রাণময় করে তোলা যায়। এমন মড়া চাই যে মড়ার মধ্যে অটুট আছে যাবতীয় দেহযন্ত্র, নষ্ট হয়নি একটাও টিসু … কলাতন্তু গ্রন্থি পচন শুরু হওয়ার আগেই সঠিক পন্থায় বেশ কিছু ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই মড়াকে ফের চালু অবস্থায় এনে দেওয়া যায়, যাকে বলা হয় প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া, তা করা যায় বৈজ্ঞানিকের কারখানাতেই।

সোজা কথায়, প্রাণ সৃষ্টি করা তো বৈজ্ঞানিকের কাজ। সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা এর মধ্যে নেই। ঈশ্বর-ফিশ্বর সব বুজরকি?

তবে হ্যাঁ, মনোগত অথবা বুদ্ধিবাদ সম্পর্কিত জীবন প্রণালী বিঘ্নিত হতে পারে যদি সেন্সিটিভ ব্রেন-কোশ একটুও জখম হয়ে যায়। সংবেদনশীলতা থাকে তো সব মগজ কোষেই। সংবেদনগত প্রতিক্রিয়া তেমনটা আর থাকে না মৃত্যুর একটু পরেই। এই ব্যাপারটায় কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস এসে গেছিল বন্ধুবরের মনের মধ্যে। আয়ু যতক্ষণ, ততক্ষণ সব ঠিকঠাক… পরমায়ু পলায়ন করলেই পরমাণুগুলো হয়ে যায় বেশি।

তাই তো উঠে পড়ে প্রথম দিকে লেগেছিল বিশেষ এই ব্যাপারটা নিয়ে। এমন একটা বিকারক বানাতে চেয়েছিল, যা সত্যি সত্যি মতো মরবার আগেই জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু হালে পানি পায়নি। ক্রমাগত প্রাণ দিয়ে গেছে একটার পর একটা জীব, চোখ খুলে দিয়েছে এই একটা ব্যাপারে প্রাকৃতিক পন্থার প্রাণময়তা আর কৃত্রিম পন্থার প্রাণময়তা কখনোই এক রকম নয়, পারস্পরিক গ্রহণ যোগ্যতায় গরমিল থেকে যাচ্ছেই।

তখন থেকেই রীতিমতো টাটকা নমুনা জোগাড়ের চেষ্টা চালিয়ে গেছে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে। হারবার পাত্র নয়। প্রাণ বিয়োগ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আরক ফুঁটে দিত নমুনা নিচয়ের মধ্যে।

আর ঠিক এই খানেই সন্দেহবাদ দেখা দিয়েছিল প্রফেসরদের মধ্যে। আদৌ কিনা কে জানছে? হয়তো তখনও প্রাণময় রয়েছে কলেবর, বন্ধুবর তরল রাসায়নিক ইঞ্জেকশন দিয়ে তড়পাচ্ছে, দেখুন দেখুন প্রাণধারা যেমন তেমনি রেখে দিয়েছে?

এহেন অবিশ্বাসের জন্যেই অধ্যাপকগণ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে। হারবার্ট ওয়েস্ট কিন্তু উৎকট উন্মাদ ছিল না। ওর যুক্তির মধ্যে মনে হতো বুঝি পাগলামি আছে, কিন্তু কিছুটা সার পদার্থ হয়তো ছিল। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর ৭০ বছর পরে আজ বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের টনক নডেছে একটা সার সত্যের ব্যাপারে। বায়োলজির সঙ্গে ফিজিক্স মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বিপথগামী হননি, সঠিক পথেই পদক্ষেপ করেছিলেন। নতুন একটা শাস্ত্র এনে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানে— ‘বায়োফিজিক্স’। চেতনা জিনিসটা আদতে কি, তা জানবার জন্যে হন্যে হয়েছে আজকের তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকরা। জগদীশচন্দ্র ছিলেন উদ্ভিদ-শারীর বিজ্ঞানী। ফিজিক্সের দীপ্তি দিয়ে গাছপালার দেহমন ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। উনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। গোটা বিশ্বই তো চৈতন্যময়। তাই তাঁকে বলা হতে ‘মিস্টিক’। অতীন্দ্রিয়বাদী। বিপথে যাওয়া বৈজ্ঞানিক।

হারবার্ট ওয়েস্ট হেঁটেছিল এই পথেই। নতুন একটা অধ্যায় রচনা করতে চেয়েছিল বিজ্ঞান শাস্ত্রে – ‘বায়োকেমিক্যাল’। সফল হয়েছিল কি বিফল হয়েছিল, সে বিচার করুক এই কাহিনির পাঠক। বিভ্রাট আসতেই পারে নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে। বিশেষ করে মানুষ যখন খোদার ওপর খোদকারি করতে যায়, তখন। এত বছর পরে তাই উদ্ভট সেই বিষয়টা কল্পবিজ্ঞান পিপাসুদের কল্পনায় এনে দেওয়ার জন্যে কলম বাগিয়েছি। পাঠকই কষ্টিপাথর।

ফ্যাকাল্টি অর্থাৎ বিজ্ঞান অনুষঙ্গ যখন বেঁকে বসেছিল, বন্ধুবরের কাজকর্ম যাতে লাটে ওঠে সেই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছিল, ঠিক তখনই ওয়েস্ট চুপিচুপি আমাকে জানিয়ে গেছিল তার একটা তদ্বিরের ব্যাপার। বিশেষ পন্থায় নাকি তাজা নরদেহ জোগাড়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যে এক্সপেরিমেন্ট খোলাখুলি করতে গেলে এক বাগড়া পড়ছে, সেই এক্সপেরিমেন্ট এবার থেকে চালিয়ে যাবে গোপনে, ঢাকঢোল না পিটিয়ে। বড়ো বড়ো এক্সপেরিমেন্ট, যুগান্তকারী পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গেলে নাকি এইভাবেই করতে হয়। এত পাবলিসিটি দেওয়াটা ঠিক হয়নি। সিক্রেট এক্সপেরিমেন্টের পথে পা বাড়াবে এখন থেকে।

কি যে করতে চায়, সেই সব পন্থাকরণ শুনে তো আমার গা হিম হয়ে গেছিল। কেননা, শরীর ব্যবচ্ছেদ বিস্তার চর্চার জন্যে কখনোই নমুনা জোগাড় করা হতো না কলেজে। মর্গে, মানে শব-ব্যবচ্ছাদাগারে মড়ার ঘাটতি দেখা দিলেই স্থানীয় দু’জন নিগ্রো এক টানা একটা ব্যবস্থা করে দিত। কিভাবে মড়া জোগাড় করত, তা নিয়ে কক্ষনো প্রশ্ন তোলা হত না। ওয়েস্ট ছিল একেবারেই ছোটখাট চেহারার চশমাপরা জোয়ান, যেন সাতে নেই পাঁচে নেই – এইরকম একটা ভাব চোখে মুখে ফুটে থাকত সর্বক্ষণ। চুলের রঙ ছিল হলদেটে, চোখের রঙ ফিকে নীল, কণ্ঠস্বর বেশ নরম-কোমল, এরকম একটা মানুষ গোরস্থানে হানা দেবে মড়া জোগাড় করার ফিকিরে – ভাবাই যেত না। গোরস্থানে ছাড়াও মাঠেঘাটে এখানে সেখানে বেওয়ারিশ লাশ পুঁতে ফেলা হতো বলে জানতাম। কিন্তু পটার সেই সব লাশ তুলবে মাটির তলা থেকে, ভাবা কি যায়? ওই রকম ফিনফিনে একটা ছোকরা?

কিন্তু গোঁ তো কম ছিল না মিটমিটে মিচকে ছোঁড়ার। লাশ জোগাড় ও করবেই। যে ভাবেই হোক। শেষ পর্যন্ত দু’জনে ঠিক করলাম, মাঠ-ঘাঠ থেকেই বেওয়ারিশ মড়া যোগাড় করা যাক। অন্য একটা কারণ ছিল এহেন সিদ্ধান্তর পেছনে। গির্জের গোরস্থানে কবর দেওয়া মড়াদের গায়ে মলম মাখানোর রেওয়াজ ছিল। ওষধি মলম। কেমিক্যাল মলম। তাতে তো ওয়েস্ট-য়ের এক্সপেরিমেন্টের দফারফা হয়ে যেতে পারে। চাই টাটকা মড়া। যেন কোনও কেমিক্যাল না থাকে গায়ে।

গা শিরশির করার সিদ্ধান্তটা এখন লিখতে কলম যতটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, তখন কিন্তু ওয়েস্টের পাল্লায় পড়ে, গ্যাস খেয়ে, অতটা শিউরে উঠিনি।

সেই সময়ে আমিই শুধু ছিলাম ওর অ্যাকটিভ আর রোমাঞ্চিত কলেবর অ্যাসিস্ট্যান্ট। এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে যাবতীয় কাজে হাত লাগিয়ে গেছিলাম। যা বলত, তাই করতাম। শুধু পছন্দসই উৎকট লাশ জোগাড়ই করিনি, লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে জায়গার ব্যবস্থাও করে দিতাম। আমিই ওকে বুদ্ধি দিয়ে ছিলাম, এহেন সৃষ্টিছাড়া এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে পাণ্ডববর্জিত একটা জায়গা দরকার। সেই বিচারে মেডো পাহাড়ের ওদিকে চ্যাপম্যান খামার বাড়িতে গেলেই তো হয়। কেউ ও তল্লাট মাড়ায় না।

প্ল্যানমাফিক সেখানেই বানিয়ে নিয়েছিলাম সৃষ্টিছাড়া এক্সপেরিমেন্টের উপযুক্ত একটা ল্যাবোরেটরি, একতলার একটা ঘরে। আর একটা ঘরে কাটাকুটি চালানোর জন্যে টেবিল পেতেছিলাম। দুটো ঘরের জানলাতেই ভারী পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে মধ্যরাতের এক্সপেরিমেন্ট কারও চোখে না পড়ে। জায়গাটা রাস্তাঘাট থেকে বেশ দুরে, আশপাশে কোনও বাড়িও নেই, এতৎসত্ত্বেও হুঁশিয়ারির দরকার ছিল বিলক্ষণ। এক্সপেরিমেন্টটা তো উৎকট। যত আড়ালে চালানো যায় ততই মঙ্গল। ঢাকঢোল পেটার প্রশ্নই ওঠে না কেননা মাঝরাতে যদি অদ্ভুত অদ্ভুত আলোর ঝলক দেখা যায়, উৎসুক হয়ে কোনও নৈশ পথচারী যদি উঁকি মারে, তাহলেই তো লাটে উঠবে সাধের পরীক্ষানিরীক্ষা। এতৎসত্ত্বেও দৈবাৎ যদি কেউ দেখে ফেলে, তখন সাফাই গাওয়া যাবে বিলকুল ঝুট বাৎ ঝেড়ে – আরে বাবা, কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে রাত বিরেতে, যাতে নাগরিকদের অসুবিধে না হয়। একটু একটু করে উদ্ভট আর পৈশাচিক ল্যাবরেটরি সাজিয়ে নিয়েছিলাম বিবিধ সরঞ্জাম দিয়ে। হয় কিনেছিলাম বোসটন থেকে নয়তো চুপিসাড়ে গ্যাঁড়া করেছিলাম কলেজ ল্যাবরেটরি থেকে। চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম এমনভাবে যাতে দক্ষ চোখে কোনও তাৎপর্য ধরা না পড়ে, যেন মামুলি কলকব্জা বলে মনে হয়; কোদাল-গাঁইতি শাবল আনিয়ে রেখেছিলাম যদি পাতাল কুঠরিতে কাটা ছেঁড়া মড়া কবর দিতে হয়। কলেজে একটা ইনসিনারেটর ছিল… আর্বজনা-টার্বজনা পোড়ানোর চুল্লী কিন্তু সেই যন্ত্রের দাম তো অনেক, পকেটে অত পয়সা ছিল না। মড়া জিনিসটা চিরকালই একটা নোংরা ব্যাপার… জঘন্য। এমনি ছোটখাট গিনিপিগের মড়াও কাটাছেঁড়া করবার পর পাচার করা দরকার, নইলে যে তিষ্ঠোনো যাবে না। আমরা চাইছিলাম কাটাছেঁড়ার জন্যে। মাটির তলায় চাপা মড়া কেমিক্যাল দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়নি, এমনকি মড়া, যে সব মড়া বিকৃত দেহ হয়ে যায়নি মরবার আগে অসুখের পরিণামে, বিশেষ করে দরকার এমন মড়া যার মধ্যে বজায় আছে সব কটা দেহ যন্ত্র। অ্যাকসিডেন্টের মড়া পাওয়া মানে তো কপাল খুলে যাওয়া। কিন্তু বেশ কয়েকটা সপ্তাহ নিরাশ হয়ে থাকতে হয়েছে, কেউই মরেনি অ্যাক্সিডেন্টে। এন্তার কথা চালিয়ে গেছি মর্গের মড়া ঘাঁটিয়েদের সঙ্গে, যোগাযোগ রেখেছি হাসপাতালগুলোর কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে, বোলচাল ঝেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছি— এত হন্যে হচ্ছি শুধু কলেজের স্বার্থে – না দিয়েও উপায় ছিল না— মাঝে মধ্যেই যে সন্দিগ্ধ চোখে তাকানো হয়েছিল ওই দুই মক্কেলের দিকে। এই সব করতে গিয়েই দেখেছিলাম, সবাই চায় মড়া যাক শুধু কলেজেই। তাই গরম কালটা আরখামে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কেননা, ওই সময়টাতেই খুব অল্প ক্লাস হয় কলেজে। ফলে, বাড়তি মড়া মিলবে অনেক।

শেষের দিকে কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়েছিল। কাগজে চোখে পড়ল একটা খবর। সকালের দিকে পুকুরে ডুবে মারা যায় এক জোয়ান ছোকরা। চাঁদা করে খরচ জোগাড় করে নিয়ে ঝটপট তাকে কবরস্থ করা হয়েছে গায়ে মলম-টলম না মাখিয়েই।

সেদিন বিকেলেই খুঁজে বের করলাম টাটকা কবরটা। ঠিক করলাম মধ্যরাত্রে পরেই শুরু করব কবর খোঁড়া।

ব্যাপারটা বেজায় গা শিরশিরে। ওই রকম নিশুতি রাতে। পরে অবশ্য এর চাইতেও বিশেষ রকমের লোমহর্ষক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দুই মক্কেলকে যেতে হয়েছে। গোরস্থানে গিয়ে বহুবিধ উৎকট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে।

সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম কোদাল আর ঢাকা দেওয়া তেল-লণ্ঠন। ইলেকট্রিক টর্চ সেই সময়ে বাজারে এসে গেলেও সঙ্গে রাখতে সাহস পাইনি। যে রকম কাজেরও ছিল না, এখনকার আধুনিক বৈদ্যুতিক মশালের মতন।

কবর খুঁড়েছিলাম একটু একটু করে। সর্বাঙ্গে মাটি রেখে গেছিল। সে এক বিদিগিচ্ছিরি ব্যাপার। বৈজ্ঞানিক না হয়ে শিল্পী হলেও বরং তখনকার সেই মূর্তি নিয়ে উল্লসিত হওয়া যেত।

খটাশ করে কোদালের কোপ কফিনের গায়ে লেগেছিল, তখন আহ্লাদে আটখান হয়েছিলাম দুজনেই। পাইন কাঠ দিয়ে তৈরি বাক্সটাকে ওপরে হেঁইও হেঁইও করে তুলে আনবার পর, ওয়েস্ট হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে সরিয়েছিল কফিনের ডালা। টেনে টেনে বের করেছিল ভেতরকার সব কিছু। তারপর দুই মক্কেলেই মাটি টেনে টেনে এনে ভরাট করে দিয়েছিলাম কবরের খোঁদল, ঠিক আগের মতন।

পুরো ব্যাপারটা লিখে গেলাম বটে সাঁ-সাঁ করে কলম চালিয়ে, সেই মুহূর্তে কিন্তু বিলক্ষণ ঘাবড়ে গেছিলাম দুজনেই। অথচ কেউই নার্ভাস প্রকৃতির মনুষ্য নই মোটেই। বিশেষ করে গা হিম হয়ে গেছিল মড়া মহোদয়ের আড়ষ্ট অবয়ব আর নিষ্প্রাণ শূনগার্ভ মুখভাব অবলোকন করে। সেই আমাদের সর্বপ্রথম ট্রফি।

যতই ঘাবড়াই পিঠটান দেওয়ার আগে মুছে দিয়ে গেছিলাম আমাদের নৈশ হানার যাবতীয় চিহ্ন। শেষবার কোদাল ভর্তি মাটি ঢেলে দেওয়ার পর, সদ্য সংগৃহীত নমুনাটাকে ক্যানভাস থলির মধ্যে ঢুকিয়ে বেশ করে মুড়ে নিয়েছিলাম। তৎক্ষনাৎ রওনা হয়েছিলাম মেডো পাহাড়ের ওদিককার চ্যাপম্যান প্লেস-য়ের দিকে।

সেকেলে সেই চাষা বাড়ির মধ্যে কোনও মতে খাড়া করা কাঠের টেবিলের ওপর, পাওয়ার ফুল অ্যাসিটিলিন ল্যাম্পের নিচে, নমুনাটাকে শোয়ানোর পর দৃশ্যটা আর ততটা গা ছমছমে লাগেনি। মানুষটা আগাগোড়া অতি নিকৃষ্ট এক ইতর শ্রেণীর জোয়ান, কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান… কঙ্কাল কাঠামো বেশ বড়ো সাইজের, চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মতন ধূসর, মাথার চুল বাদামি রঙের… মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতাবিহীন বলেই মনুষ্য জন্তু হিসেবে উৎকৃষ্ট… দেখে তো মনে হলো শরীরের কলকব্জা বেশ জোরদার রকমের… প্রাণশক্তি জীবদ্দশায় ছিল নিশ্চয় লাগামছাড়া, জোয়ান মরদ বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই।

সেই মুহূর্তে অবশ্য দু’চোখের পাতা নিচে নামানো থাকায় চোখের চেহারা দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মরে যায়নি।

খটকা দুর করার জন্যে দক্ষ হাতে বন্ধুবর তৎক্ষণাৎ একটা টেস্ট করে নিয়েছিল। প্রত্যয়টা এসে গেছিল তার পরেই। মড়া-ই বটে। এক্কেবারে প্রাণহীন।

আমাদের উল্লাস তখন দেখে কে? সবচেয়ে টগবগ করতে দেখেছিলাম বন্ধুবরকে। এতদিনের যাচ্ঞা পূরণ হওয়ার উল্লাস নিঃশব্দে ফেটে ফেটে পড়ছিল দু’চোখ। নিখুঁত হিসেব মতন যেমন মড়ার দরকার, সে রকম পাওয়া গেছে অবশেষে। অনেকদিন হত্যে দিয়ে থাকার পর। যে সলিউশন অনেক যত্নে বানিয়েছি দু’জনে এবার তার প্রয়োগ ঘটানো যাবে আদর্শ একটা প্রাণহীন কলেবরের ওপর।

টেনশন কিন্তু তুঙ্গে উঠেছিল দু’জনের মধ্যেই। ষোল আনা সফল নাও হতে পারে, এমন একটা সংশয় কাঁটার মতন তো খচখচ করে গেছে মনের মধ্যে গোড়া থেকেই। আর আছে গা হিম করা সম্ভাবনা। মড়া যদি জেগে ওঠে, তখন? বিশেষ করে যদি আধা-জাগ্রত হয়, মানে আধামরা আধা বাঁচা অবস্থায় এসে যায় এই লাশ, তাহলে পরিণামটা কি দাঁড়াতে পারে ভাবতে গিয়ে গা হিম হয়ে যাচ্ছিল দু’জনেরই। সে হবে এক কিম্ভূত কিমাকার বিকট বিটকেল পরিণতি। বিশেষ করে একটা ঘোরতর সম্ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকায়। মরবার পর থেকে মড়াকে লাশকাটা টেবিলে শোয়ানোর মধ্যে সময়টা কম যায়নি, এতটা সময়ের মধ্যে মগজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিছু কোশ যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো সেই মড়া জ্যান্ত হয়ে গিয়ে কেলোর কীর্তি শুরু করে দেবে।

আমার মনের মধ্যে কিন্তু তখনও আত্মার সনাতনী ধারণাটা ঘুরঘুর করে গেছিল। হাজার হোক হিন্দুর ছেলে তো, চার্বাক পন্থীও নই, মানুষ একটা নিছক কোশময় কারখানা, এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নই, ‘আত্মা’ বলে কিছু একটা নিশ্চয় আছে, পরমাণুর চাইতেও সুক্ষ্ম সেই আত্মাকে চোখে দেখা না গেলেও তার কারসাজি তো হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। ১০৮ টা উপনিষদ আর বিস্তর বেদ-বেদান্ত কি স্রেফ গাঁজায় দম মেরে গেছে? গীতার কথা তো বিশ্বের বিদগ্ধ মহলে তোলপাড় তুলেছে, তাঁরা কি উজবুক?

সুতরাং সেই আত্মা যদি খাঁচায় ফিরে আসে, তাহলে কি ঘটাতে পারে, এহেন সৃষ্টিছাড়া কল্পনাতেই আমি প্রায় আধমরা হয়ে গেছিলাম। মরবার পরে সূক্ষ্ম জগতের এলাহি কাণ্ডকারখানা দেখে এই সদ্য পটল তোলা ছোকরা জ্যান্ত হয়ে উঠে যদি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড শুরু করে দেয়, তখন যে হালে পানি পাওয়া যাবে না।

তবে এহেন আত্মাবাদ আমাকে খুব একটা আচ্ছন্ন করেনি। কেননা বন্ধুবরের যুক্তিবাদ তার চাইতেও বেশি দাগ কেটে গেছিল আমার মনের মধ্যে। বস্তুবাদী যে, তার সঙ্গে অবস্তু নিয়ে তর্ক করে পারা যায় না। চার্বাক মুনিকে পরাস্ত করতে কেউ পেরেছিল কি? ল্যাজে গোবরে করে ছেড়েছিলেন তো মহা-মহা পণ্ডিতদের।

আমিও তাই আচ্ছন্ন হয়ে গেছিলাম বন্ধুবরের যুক্তি মায়ায়। বিশেষ করে যখন দেখলাম, নিষ্কম্প হাতে মড়া মানুষটার হাতের একটা শিরা চিরে বেশ খানিকটা তরল আরক ঢুকিয়ে দিল শিরার মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে এঁটে সেঁটে বেঁধে দিল কাটা জায়গাটা।

তারপরের যে প্রতীক্ষা, সেইটাই তো গায়ে কাঁটা জাগানোর মতন। হারবার্ট ওয়েস্ট কিন্তু নির্বিকার। নিষ্কম্প। ঘনঘন স্টেথোস্কোপ বসিয়ে গেছিল মড়া-নমুনার বুকের ওপর, মড়া জাগানোর মন্ত্রপ্রতিম আরক কাজ শুরু করে দিয়েছে কিনা — দেখবার জন্যে; নিরাশ হয়েছে প্রতিবার, কিন্তু চোখে মুখে নৈরাশ্য জাগতে হয়নি— ঝানু দার্শনিক যেমন প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও নির্বিকার থাকে, ঠিক তেমনি।

কিন্তু আমি তো ভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি। এই যে প্রতীক্ষা, এইটাই ছিল ভয়ানক। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঠায় মড়াটার দিকে চেয়ে থাকবার পর বেশ হতাশ গলায় ওয়েস্ট বলেছিল, সলিউশনটা নাকি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢোকানো হয়নি। আরও বেশি দেওয়া উচিত ছিল।

অথচ হাল ছাড়েনি। বরবাদ মড়াকে ফের কবরে চালান করার আগে ফরমুলা পালটে নিয়ে আর একটা ট্রায়াল দিতে চেয়েছিল। সেই বিকেলেই আমরা আর একটা কবর খুঁড়ে রেখেছিলাম পাতাল কুঠরিতে, যাতে আগের কবরখানায় আর যেতে না হয়, ফ্যাসাদে পড়তে কতক্ষণ? এই মড়া সেইখানে চালান করে দিলেই হতো। দরজাতেও নতুন তালা ঝুলিয়ে ছিলাম, যাতে পট করে কেউ ঢুকতে না পাড়ে।

কিন্তু পরের রাতের জন্যে তো সময় নষ্ট করা সমীচীন নয়। মড়া আর সে রকম টাটকা নাও থাকতে পারে। তাই একটি মাত্র অ্যাসিটিলিন ল্যাম্প হাতে নিয়ে চলে গেলাম লাগোয়া ল্যাবরেটরিতে, অন্ধকারে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর শুইয়ে রাখলাম অতিথি মড়াকে, মনপ্রাণ লাগালাম নতুন একটা সলিউশন বানানোর কাজে। ক্ষিপ্তের মন ওজন-টজন মাপজোপের তদারকি চালিয়ে গেল বন্ধুবর ওয়েস্ট। চোখ মুখের সেই উদগ্র আকুলতা আর আতীক্ষ্ণ মনোনিবেশ আজও, এত বছর পরেও সুস্পষ্ট আমার মনের চোখে। নিঃসীম উত্তেজনা যেন মুহুর্মুহু বিস্ফোরিত হয়ে চলেছিল প্রতিটি লোমরন্ধ্রে। বুঝি এক বিচিত্র বাতুলতা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম ওর চোখে মুখে হাবভাবে।

লোমহর্ষক ঘটনাটা ঘটল কিন্তু অকস্মাৎ। অতি অকস্মাৎ। একেবারেই অপ্রত্যাশিত ভাবে।

আমি কিছু একটা ঢালছিলাম একটা টেস্ট টিউব থেকে আর একটা টেস্ট টিউবে; ওয়েস্ট তন্ময় হয়েছিল ব্লাস্ট ল্যাম্পের ওপর ধরে রাখা অ্যালকোহল নিয়ে… বুনসেন বার্নারের বদলে ব্লাস্ট ল্যাম্প আনতে হয়েছিল গ্যাসবিহীন সেই বাড়িতে, ঠিক তখন পাশের ঘরের আলকাতরা প্রতিম অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঠিকরে এসেছিল মুহুর্মুহু গলাফাটা হুঙ্কারের পর হুঙ্কার… রক্ত জল করা পৈশচিক গজরানি… পরের পর, পরের পর, পরের পর… এমনই বিকট শোণিত শীতল করা যেমনটা জীবনে কখনো শুনিনি।

কবর খুলে সটান উঠে এসেও মড়া বোধ হয় এমন হুঙ্কারের পর হুঙ্কার সৃষ্টি করতে পারত না… সে এক অভিশপ্ত আর্তনাদ… নারকীয় শব্দ বিস্ফোরণ… দানবিক অট্টরোলের পর অট্টরোলের এক জগঝম্প নিনাদ-লহরী… কবর যেন নিজে থেকেই চিচিং ফাঁক হয়ে গিয়ে আস্ত মড়াকে ঠেলে তুলে দিয়েছে ওপরে… অপরিসীম নৈরাশ্য আর বর্ণনাবিহীন বেদনা বুঝি মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই বিষম বিকট আওয়াজ পরম্পরার মধ্যে … সেই আওয়াজ মানবিক আওয়াজ নয় মোটেই… কেন না, কোনও নরকণ্ঠে এমন অমানবিক আওয়াজ জাগ্রত হতে পারে না কস্মিনকালে…

তিলমাত্র চিন্তার অবকাশ না রেখে আমি আর ওয়েস্ট দু’জনেই ঝম্প প্রদান করেছিলাম একদম কাছের জানলার দিকে শরাহত পশুর মতন; টিউব, ল্যাম্প রিবর্ট উল্টে ফেলে দিয়ে ডিগবাজি মেরে বেরিয়ে আসছিলাম নক্ষত্র আলোকিত গ্রাম্য পথে। নিশ্চয় হাঁচড় পাঁচড় করে খাড়া হয়েছিলাম আছড়ে পড়ার পরেই। পরক্ষণেই পাগলের মতন দৌড় দিয়েছিলাম শহর অভিমুখে, শহর প্রান্তে যখন পৌঁছে ছিলাম, তখন নিশ্চয় ছিলাম বিধ্বস্ত চেহারায় ঠিক যেন দুটো বদ্ধ পাঁড় মাতাল… মারপিঠ করে এসে টলতে টলতে ফিরছে। অবিকল লম্পটের মন।

ফিরেই কিন্তু যে যার আস্তানায় যাইনি। টলতে টলতে গেছিলাম ওয়েস্ট-য়ের ঘরে, গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে ভোর পর্যন্ত ফিসফাস করে গেছিলাম। যুক্তিসঙ্গত থিয়োরি দিয়ে নিজেদের শান্ত করে এনেছিলাম, কিভাবে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া যায়, খোঁজ খবর নেওয়া যায়, পুরো ভজঘট ব্যাপারটার শিরায় উপশিরায় ঢোকা যায় – তা নিয়ে প্ল্যান পরিকল্পনা খাড়া করে নিয়েছিলাম।

ফলে মাথাটা অনেক ঠান্ডা হয়ে যাওয়ায়, সারা দিন টেনে ঘুম দিয়েছিলাম… ফ্লাস-ট্লাশ আর করিনি।

কিন্তু সেই দিনই সান্ধ্য দৈনিক দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। যদিও কাগজের সেই সংবাদের সঙ্গে আমাদের উৎকট ব্যাপার-স্যাপারের কোনও সম্পর্ক নেই, তা সত্ত্বেও গা হিম হয়ে গেছিল দুই মক্কেলেরই। হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছিলাম আসল ব্যাপার। সেই রাতে ঘুমের দফারফা হয়ে গেল দু’জনেরই।

পরিত্যক্ত হাড় জিরজিরে প্রাচীন চ্যাপম্যান হাউস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বুঝলাম কেন হয়েছে। লম্ফটাকে যে উল্টে দিয়ে এসেছিলাম ল্যাজ তুলে পলায়ন করবার সময়ে। নাকি, অন্য কারও রুদ্ররোষ?

শুধু তাই নয়।

কুমোর মাঠে সদ্য খোঁড়া আর চাপা দেওয়া একটা কবরকে লাট ঘাট করা হয়েছে, কোদাল গাঁইতি ছাড়াই যেন আঁচড়ে আঁচড়ে, ব্যর্থ প্রয়াসে।

খটকা লেগেছিল তখনই। কবর খুঁড়ে লাশ বের করে নেওয়ার পর তো ফের কবর বন্ধ করেছিলাম নিপাট নিষ্ঠায়, চাপড়ে চাপড়ে মাটি পর্যন্ত সমান করে দিয়েছিলাম।

এই ঘটনার পর থেকেই সতেরোটা বছর ওয়েস্টকে যেন ছায়াভূত তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। বারে বারে পেছন ফিরে দেখেছে পেছন পেছন কেউ আসছে কিনা। ঘ্যান ঘ্যান করে বলে গেছে একটাই কথা – মনে হচ্ছে, কে যেন পা টিপে টিপে লেগে রয়েছে পেছনে।

আর তারপর তো একেবারেই ভ্যানিস হয়ে যায় হারবার্ট ওয়েস্ট।

২. পেগ-দানব

বহু বছর আগেকার সেই গায়ে কাঁটা জাগানো গ্রীষ্মটাকে জীবনে ভুলতে পারব না। সেই সময়ে টাইফয়েড মহামারী শুরু হয়েছিল গোটা আরখাম জুড়ে। খোদ শয়তানের রণনৃত্য বললেই চলে। প্রকৃতই পৈশাচিক নৃত্য। যেন শয়তানি বাদুড়ের ঝাপটায় ঝাপটায় কালমৃত্যু হানা দিয়ে গেছিল ঘরে ঘরে। ক্রাইস্টচার্চ গোরবস্থানে স্তূপাকারে জমা হয়ে যাচ্ছিল কফিনের পর কফিন। আমার কাছে কিন্তু সেই কালান্তক বিভীষিকা অধিকতর লোমহর্ষক, একটাই কারণে হারবার্ট ওয়েস্ট তো নিরুদ্দেশ।

মিসক্যাটোনিক ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল স্কুলে সামার ক্লাস করে যাচ্ছিলাম আমি আর ওয়েস্ট দু’জনেই পোস্টগ্রাজুয়েট পরীক্ষার জন্যে। মড়া জাগানোর মন্ত্র মেরে যাচ্ছে বলে হাটে বাজার পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছিল বন্ধুবরের দুর্নাম। ছিঃ ছিঃ করেছে প্রত্যেকেই। অগণিত ছোটখাট জন্তুর ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাওয়ার পর, পরের পর বৈজ্ঞানিক নিধন চালিয়ে যাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাস্তিক সন্দেহবাদী অধ্যক্ষ ডক্টর অ্যালান হ্যালসে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ওয়েস্ট-য়ের মাথার পোকা তাতে কি যায়? পয়লা নম্বর গোঁয়ার গোবিন্দ। অসম্ভব একরোখা। মাথায় ভূত চেপেছিল বললেই চলে। চুপিসাড়ে ছোটখাট পরীক্ষা চালিয়ে গেছিল ঘ্যাঁচামাড়া বোর্ডিং হাউসের খুপরি ঘরের মধ্যে। লোম খাড়া করা একটা এক্সপেরিমেন্টও চালিয়েছিল মেডো পাহাড়ের ওদিকের পরিত্যক্ত খামার বাড়িতে। কুমোর মাঠ থেকে নিয়ে গেছিল একটা নরদেহ। অতি ভয়ানক সেই এক্সপেরিমেন্ট ইতিবৃত্ত ইহজীবনে বিস্মৃত হওয়ার মতন নয়।

গা ঘিনঘিনে সেই এক্সপেরিমেন্টের সময়ে আমি ছিলাম ওর সঙ্গে। দেখেছিলাম কিভাবে একটা প্রাণ রসায়ন ফুঁড়ে দিচ্ছে মড়ার শিরার মধ্যে। ওর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল সঞ্জীবনী এই আরক নির্ঘাৎ ফিরিয়ে আনবে প্রাণক্রিয়ার রাসায়নিক আর শারীরিক কাজ, পুরোমাত্রায় না হলেও কিছু মাত্রায় তো বটেই।

পরিণামটা হয়েছিল ভয়ানক। এক্সপেরিমেন্ট শেষ হয়েছিল গায়ের লোম খাড়া করে দিয়ে। তারপর থেকেই যেন ছায়া শরীরী একটা বিভীষিকা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে দু’জনকেই।

শেষ পর্যন্ত এহেন আতঙ্কবোধের একটা জুৎসই ব্যাখ্যাও দাঁড় করিয়েছিলাম। নিশ্চয় অপরিসীম ধকলের পরিণাম নার্ভের দফারফা করে ছেড়েছি তো নিজেরাই। কাঁহাতক সহ্য করবে সূক্ষ্ম স্নায়ু? স্টিল নার্ভ তো নয়।

ওয়েস্ট কিন্তু তারপর থেকেই অদ্ভুত আর অব্যাখ্যাত একটা অনুভূতি কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারেনি মন থেকে। গা ছমছম করে গেছে অষ্টপ্রহর। সব সময়েই মনে হয়েছে কে যেন তাকে ফলো করে যাচ্ছে। যেন একটা প্রেত কিছুতেই তার পেছন ছাড়ছে না।

ওর মতে, যে শরীরটাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়েছিল, সেই নর কলেবর নিশ্চয়ই যথেষ্ট টাটকা ছিল না। মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে গেলে খুবই তাজা শরীর দরকার। খামার বাড়িটাও পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় সেই জিনিসটাকে কবর দিতেও তো পারিনি দুই মক্কেল। কে জানে এখনও পাতাল কুঠরিতেই রণনৃত্য করে যাচ্ছে কিনা। গেলেই ভালো।

কিন্তু এই ছায়ামায়াটা কি তাহলে ওয়েস্ট-য়ের মনের বিকার? হতে পারে।

তবে হ্যাঁ, অলুক্ষণে সেই এক্সপেরিমেন্টের পর থেকেই বিদঘুটে এক্সপেরিমেন্ট-টেক্সপেরিমেন্ট শিকেয় তুলে রেখেছিল ওয়েস্ট। বেশ কিছুদিনের জন্যে।

কিন্তু খাঁটি বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-তৃষ্ণা কখনোই যায় না। একটু একটু করে ফিরে আসে। হারামজাদা হারবার্ট ওয়েস্ট-য়ের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উটকো এক্সপেরিমেন্টের অলুক্ষণে ইচ্ছে তিলতিল করে শেফ্ড চালিয়ে গেছিল মনের মধ্যে। নাছোড়বান্দা হয়ে লেগেছিল কলেজ কর্তৃপক্ষের পেছনে। ঘ্যানর ঘ্যানর করে গেছে একটাই ব্যাপার নিয়ে। কর্তারা যেন তাকে শব ব্যবচ্ছেদ করার ঘরটা ব্যবহার করার অনুমতি দেন। তৎসহ যেন তাজা নরদেহ নমুনা নিয়ে গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়।

এমনই একখানা গবেষণা যা ভুবন কাঁপিয়ে দেবে একদিন। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই রিসার্চ নিয়ে এই মুহূর্তে সে মুখ খুলতে নারাজ স্বাভাবিক কারণে। গুপ্ত গবেষণা গুপ্তই রেখে দেন দুনিয়ার গবেষকরা, ঢাকঢোল পেটান না।

আবেদন-নিবেদন কাকুতি মিনতি স্রেফ ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ অটল অনড় অবিচল থেকেছেন। ডক্টর অ্যালান হ্যালসে তিলমাত্র নরম হননি। অন্য অধ্যাপকরাও একযোগে দলনেতার অভিমতকে ভোট দিয়ে গেছেন।

সঞ্জীবনী তত্ত্বে তাঁরা অবিশ্বাসী না থাকলেও তিলমাত্র বিশ্বাস রাখতে পারেননি খর্বকায়, হলুদ কেশ, চশমাপরা নীলচক্ষু এক ছোকরার বিনম্র বচন বিন্যাসে – যার মধ্যে অতি স্বাভাবিক শক্তির ছিটেফোঁটাও তাদের চোখে পড়েনি… বরং মনে হয়েছে প্রায় পৈশাচিক বরফশীতল ব্রেনের মধ্যে যেন অব্যাখ্যাত উন্মাদনার অষ্টপ্রহর তাণ্ডব নৃত্য চলছে। এ রকম একজন আপাত নিরীহ অতীব ছিটিয়ালকে কি বিশ্বাস করা যায়? বিজ্ঞান পিপাসু যাঁরা তাঁরা চিরকালই একটু ছিটগ্রস্ত হন। কিন্তু হারবার্ট ওয়েস্ট যে একেবারেই সৃষ্টিছাড়া এক মনুষ্য! স্রষ্টার এক বিকৃত সৃষ্টির?

এহেন বাধার পর বাধা পেয়ে, ক্রমান্বয়ে টিটকিরি শ্রবণ করতে করতে ওয়েস্ট কিন্তু একটু একটু করে পাথরের মতন শুষ্ক শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। দেখে তো আমারই গায়ে কাঁটা দিত। অথচ সেই শক্ত চোখ মুখ নাকের পাটা দেখে কখনোই মনে হতো না বয়স বাড়ছে।

তারপরেই একটা অঘটন ঘটেছিল সেফটন পাগলা গারদে।

একই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছিল হারবার্ট ওয়েস্ট।

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সময়কালের শেষের দিকে ওয়েস্টের সঙ্গে ডক্টর হ্যালসের খটাখটি বড়োই বিচ্ছিরি রকম অবস্থায় পৌঁছে গেছিল। কথার লড়াই মাত্রা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। ক্রমশ রুক্ষ হয়ে যাচ্ছিল ওয়েস্ট, অথচ হ্যালসে ছিলেন ধীর, স্থির, ভদ্র। ওয়েস্ট তিলমাত্র সৌজন্য দেখায়নি, ওয়েস্ট কিন্তু আগাগোড়া কঠোর অথচ শিষ্ঠাচার সঙ্গত কথা চালিয়ে গেছেন। গুরু শিষ্যর সেই লড়াই দেখবার মতন, মনে রাখবার মতন। ওয়েস্ট ধরে নিয়েছিল, ওর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। এক্কেবারে অযৌক্তিক পন্থায় অকারণে ওর একটা মহৎ উদ্যোগকে বানচাল করার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছেন অধ্যক্ষ। এহেন একটা মানব হিতৈষণার প্রচেষ্টা সে পরেও চালিয়ে যেতে পারে অবশ্যই। কিন্তু কাজটা অবিলম্বে আরম্ভ করতে চায় ইউনিভার্সিটির অনবদ্য বীক্ষণাগারে। কুসংস্কার আবদ্ধ হামবড়া টাইপের বয়োজ্যেষ্ঠরা নাকি অতিশয় অনুদার। ওয়েস্ট এর আগে জন্তু-টন্তু নিয়ে যেসব এক্সপেরিমেন্ট করেছে, সে সব গ্রাহ্য না করাই উচিত। যে কোনও মহৎ গবেষণায় এমনতর গা ঘিনঘিনে ব্যাপার ঘটতেই পারে। সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতন প্রাণদায়িনী প্রক্রিয়া অবিষ্কার করতে চায় ওয়েস্ট, ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে গিয়ে নাকি ওয়েস্ট-য়ের এহেন ভুবন কাঁপানো এক্সপেরিমেন্ট যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করে যাওয়া হচ্ছে। অযৌক্তিক এই বাগড়া সৃষ্টি কি বরদাস্ত করা যায়? ওয়েস্ট-য়ের কথায় রয়েছে নিখাদ যুক্তির জেল্লা, আর ওই বুড়ো মর্কটগুলো কথার ধারে না পেরে ক্ষমতার ভারে কাটতে চায় ওয়েস্ট য়ের মতন এক নবীন প্রতিভাকে। যুগে যুগে নাকি এমনটাই হয়েছে। প্রতিভাকে পায়ের তলায় রাখার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু ওয়েস্ট যে এক্কেবারে অন্য মাল! ভিন্ন ধাতু দিয়ে নির্মিত এক গবেষক। এইভাবে তাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। গবেষণায় এত নীতিনিষ্ঠতা এত গোঁড়ামি কি চলে? পিউরিটান শুদ্ধাচারীদের অতিনৈতিক নীতির কোনও ঠাঁই নেই নতুন ধরনের দুনিয়া কাঁপানো গবেষণা কাজে। গবেষক কখনো বাঁধাধরা পথে চলে না। ওয়েস্টও চলবে না। হোক তার কাজকর্ম সৃষ্টিছাড়া অনৈতিক, কিন্তু পরিণামে তো মঙ্গলময়। শুভ। তবে এত বাগড়া দেওয়া কেন? বুড়ো-হাবড়া প্রফেসরদের দল নাকি এইরকমই হয়। যত্তোসব পচামাল। অকেজো ব্রেন নিয়ে তড়পে যাচ্ছে। কাজের ব্রেনের ক্ষমতা দরবার মুরোদ নেই, বারফট্টাই আছে। এরাই তো যুগে যুগে নীতি নিষ্ঠার দোহাই দেখিয়ে দুনিয়া কাঁপানো অনেক এক্সপেরিমেন্ট ধরাশায়ী করতে চেয়েছে। যুগে যুগে এমন মহাপাপী অনেক দেখা গেছে… ধীশক্তি-পাপ করে গেছেন টলেমি, যিনি বলতেন পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে সূর্য আর অন্য গ্রহরা – কোপারনিকাস এসে ধরাশায়ী করেছিলেন সেই তত্ত্ব ডারউইন মতবাদকে টিটকিরি দিয়েছিলেন তো এহেন মুখরাই; নীৎসে সুপারম্যান জাত সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন খ্রিষ্টানদের দাসসুলভ নীতিবাদকে ধরাশায়ী করতে – তখন তো তাকে ছিঃ ছিঃ করা হয়েছিল। এ রকম ভূরি দৃষ্টান্ত আছে ইতিহাসে। কিন্তু ওয়েস্টকে এভাবে দাবিয়ে রাখা যাবেনা। তার এক্সপেরিমেন্ট যখন মার্ভেলাস, তখন থোড়াই কেয়ার করে কলেজ গুরুদের। বদলা সে নেবেই একদিন। দমবাজ এই ব্রেনলেস প্রফেসর গুলোকে পায়ের তলায় রাখবেই রাখবে। তারপর দেখাবে অপরিসীম উদারতা। ক্ষমা করে দেবে স্টুপিডগুলোকে।

এর ঠিক পরেই পড়ল মহামারী। পেশাদার ডাক্তার ছাড়াও অপেশাদার ডাক্তারি জানা ছাত্র আর অধ্যাপকদের নিয়ে টানাটানি চলতে লাগল দিবারাত্র। ভয়ানক চাপ পড়তে লাগল আমাদের প্রত্যেকের ওপর। মড়ার পর মড়া এসে যেতে মলম-টলম না মাখিয়েই চালান হয়ে যেতে লাগল কবরখানায়। ওয়েস্ট-য়ের কাছে ব্যাপারটা পোয়াবারো হলেও কোনও মড়া নিয়েই তো এক্সপেরিমেন্ট করা যাচ্ছে না। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। মড়া আসছে দেদার, কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের উপযুক্ত নয় একটাও! কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু অষ্টপ্রহর খেটেই যেতে হচ্ছে। ওয়েস্ট কি পরিমাণ ক্ষিপ্ত হয়ে থেকেছিল সেই সময়ে, ভাষায় তা অবর্ণনীয়।

ওয়েস্ট-য়ের গণ্যমান্য শত্রুরাও তো কম হেনস্থা হচ্ছিলেন না বিরামবিহীন ডিউটি মারতে গিয়ে। কলেজ তো প্রায় ঝাঁপ ফেলে দিয়েছিল। বললেই চলে, কিন্তু মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির প্রতি চিকিৎসককে হাতভাঙা ডিউটি মেরে যেতে হয়েছে। টাইফয়েড প্লেগের সঙ্গে অষ্টপ্রহর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। সব্বাইকে টেক্কা মেরে গেছে কিন্তু গোঁয়ার গোবিন্দ হ্যালসে। যে সব কেস পৌঁছে গেছে হাল ছেড়ে দেওয়ার মতন অবস্থায়, যমদূত এসে গেছে শিয়রে, সেইসব বিপজ্জনক কেস নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে হাড়ভাঙা মেহনত দিয়ে জান কয়লা করে গেছে।

মাসখানেক যেতে না যেতেই অকুতোভয় অধ্যক্ষ মশায় পপুলার হিরো বনে গেছিলেন। খ্যাতির মোহ তাঁকে টলাতে না পারলেও মাত্রাছাড়া ধকল শরীর আর স্নায়ুর দফারফা করে দিচ্ছিল। প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে গেছিলেন।

পয়লা নম্বর শত্রুর এহেন সুনাম, তৎসহ দুরবস্থা ওয়েস্টের পাষাণ মনে তিলমাত্র আঁচড় কাটতে পারেনি। বরং পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল অধ্যক্ষ মহাশয়ের ধরাশায়ী হওয়ার সময়ে।

চক্ষু ছানাবড়া করা তত্ত্ব সপ্রমাণ করার এই সুযোগ কি ছাড়া যায়?

কলেজের নিয়মকানুন যখন লাটে উঠেছে, কাজের লোকজন যখন ছত্রভঙ্গ, সেই সুযোগটা নিয়ে সদ্য অক্কা পাওয়া একটা মড়া চুপিসাড়ে ঢুকিয়ে নিয়েছিল ইউনিভার্সিটির লাশকাটা ঘরে, নিশুতি রাতে। আমার সামনেই তার আবিষ্কার করা সলিউশানটার উন্নতিসাধন ঘটিয়ে ফুঁড়ে দিয়েছিল ডেডবডির গায়ে।

সেই মড়ার দু’চোখের পাতা খুলে গেছিল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু হাড় হিম করা চাউনি মেলে শুধু চেয়েই ছিল কড়িকাঠের দিকে।

ফের মড়া হয়ে গেছিল পরক্ষণেই।

সেই মড়াত্ব আর ভাঙা যায়নি। মড়া মড়াই থেকেছে।

ওয়েস্ট-য়ের সাফাই ছিল এইঃ মড়াটা নাকি খুব টাটকা ছিল না। সময়টা গরমকাল, বাতাস মড়াদের অনুকূলে নয়।

ভাগ্যিস সেই মড়া ঝটপট চুল্লিতে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, আর একটু দেরি হলেই হাতে নাতে ধরা পড়ে যেতাম। ওয়েস্ট তখন থেকেই ঠিক করেছিল, কলেজ ল্যাবরেটরিতে এহেন এক্সপেরিমেন্ট চালানোটা সমীচীন নয়।

মহামারী চরমে পৌঁছেছিল আগস্টে। আমি আর ওয়েস্ট প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম, হ্যালসে তো পটল তুললেন চোদ্দ তারিখে। পনেরো তারিখের দ্রুত আয়োজিত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় দল বেঁধে এসেছিল সমস্ত ছাত্র। নজরকাড়া পুষ্পস্তবকের পাহাড় জমে গেছিল ডেডবডির ওপর। সবচেয়ে চোখ টেনেছিল আরখামের বড়োলোকদের দেওয়া ফুল, পাল্লা দিয়ে গেছিল মিউনিসিপ্যালিটিও। সে এক হই হই রই রই ব্যাপার। অধ্যক্ষ মশায় যে কতখানি জনগণ প্রিয় ছিলেন, মরবার পর তা প্রমাণ করে গেছিলেন।

ভদ্রলোক কবরস্থ হওয়ার পর সব্বাই বেশ মুষড়ে পড়েছিলাম। বিকেলটা কাটিয়ে ছিলাম বাণিজ্য কুঠি-র শরবত-শালায়।

ওয়েস্ট কিন্তু সেইখানেই পিলে চমকে দিয়েছিল সক্কলের নিজের কুখ্যাত তত্ত্বের ধানাই পানাই শুনিয়ে, পয়লা নম্বর শত্রু নিকেশ হওয়ায় যেন একটু উল্লসিত হয়েই।

শুনেটুনে বেশির ভাগ ছাত্র প্রস্থান করেছিল যে যার বরাদ্দ ডিউটিতে, অথবা নিজ নিজ বাড়িতে। ওয়েস্ট কিন্তু আমাকে ছাড়েনি। রাতটা হোক উৎসবের রাত’ – মূল শত্রু অক্কা পাওয়ার ফুর্তিতে তখন যে আহ্লাদে আটখানা।

রাত যখন দুটো, তখন ওয়েস্ট-য়ের বাড়িউলি দেখেছিলেন দুই মূর্তিমানকে ঘরে ফিরতে, দু’জনের মাঝে ছিল আর এক ব্যক্তি। স্বামীকে বলেছিলেন, আমরা নাকি আকণ্ঠ গিলে বাড়ি ফিরেছিলাম… খাদ্য এবং সুরা।

হক কথাই বলেছিলেন বললেই চলে। কেননা, রাত তিনটে নাগাদ বাড়ির সক্কলে তড়াক করে উঠে বসেছিল যে যার বিছানায় ওয়েস্ট-য়ের ঘর থেকে বিকট চেঁচানি আর হল্লাবাজির আওয়াজ ঠিকরে আসায়।

দরজা উপড়ে ঘরে ঢোকবার পর দেখা গেছিল, আমরা দুই মূর্তিমান পড়ে আছি রক্তে লাল কার্পেটের ওপর; পিটিয়ে যেন তক্তা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে দু’জনকেই, সারা গায়ে আঁচড় আর কালসিটের দাগ, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ওয়েস্ট-য়ের বোতল আর কলকব্জা- ভাঙাচোরা অবস্থায়।

দু’হাট করে খোলা রয়েছে শুধু একটাই জানলা। বোঝা যাচ্ছে আমাদের পিটিয়ে কোন পথে উধাও হয়েছে দাঙ্গাবাজটা। অবাক কাণ্ড তো সেইটাই। চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেছিল উপস্থিত অনেকেরই। দোতলা থেকে নিচের ঘেসো মাঠে মস্ত লম্ফপ্রদান তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। হাড়মাস কালি করে ফেললেও কোনও পালোয়ান দমবাজের পক্ষেও সম্ভব নয়। ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বেশ কিছু বিচিত্র বেশভূষা, ওয়েস্ট কিন্তু সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর বলেছিল, ওইসব ধড়াচূড়া নাকি মোটেই আগন্তুকের পরনের পরিচ্ছদ নয়, জীবানু জনিত রোগ ছড়িয়ে যায় কিভাবে— তাই নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে জীবাণু সংক্রান্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ করবে বলে আনিয়ে রেখেছিল। পই পই করে বলে গেছিল সেই সঙ্গে, একদম সময় নষ্ট না করে এইসব বস্ত্র যেন এখুনি পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয় ফায়ার প্লেসে ঢুকিয়ে দিয়ে। পুলিশ এলে দু’জনেই সাফাই গেয়েছিলাম এক সুরে। সঙ্গে এসেছিল যে ব্যক্তি, তাকে শনাক্ত করা আমাদের দ্বারা হবে না। নার্ভাস গলায় ওয়েস্ট বলেছিল, সে নাকি সমরুচিসম্পন্ন মনের মতন এক ব্যক্তি, পরিচয়টা ঘটেছিল শহরের শেষের দিকের একটা পানাগারে সেই মদ্যশালা যে ঠিক কোথায় – এই মুহূর্তে তা মনেও পড়ছে না। বেশ আমুদে গলায় ঠাট্টা ইয়ার্কির ছলে কথার ঝড় তুলে দিয়েছিলাম আমি আর ওয়েস্ট দু’জনেই। কেউই চাইনি, রাতের সঙ্গীর পেছনে ধরে ফেলুক পুলিশ গোয়েন্দা।

সেই রাতেই শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় আরখাম বিভীষিকা… এমনই এক বিভীষিকা যা আমার কাছে প্লেগ আতঙ্কের চাইতেও ভয়াবহ মনে হয়েছিল।

ক্রাইস্টচার্চ কবরখানায় নিরতিসীম নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছিল এক রক্ষী। যেন থাবা-নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে ফালা ফালা করা হয়েছিল কলেবরটাকে। পৈশাচিক কাণ্ড। অবর্ণনীয়।

মন খচ খচ করে গেছিল কিন্তু একটা ব্যাপারে। এহেন দানবিক নিধনের হোতা আদৌ কি কোনও মনুষ্য?

মধ্যরাত পর্যন্ত যে মানুষটাকে জলজ্যান্ত দেখা গেছিল, ভোররাতে তার এমন অবস্থা হয় কি করে?

বোলটোন শহরটা খুব কাছেই। সেখানে জমিয়ে সার্কাস দেখাচ্ছিল একটা সার্কাস পার্টি। পুলিশ ম্যানেজারকে পাকড়াও করে জেরায় জেরায় কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু লাখো দিব্বি গেলে সে বলে গেল একই কথা, কোনও নখদন্তী জানোয়ারই বেরিয়ে পড়েনি সার্কাসের খাঁচা ছেড়ে সেই রাতে।

রক্ষীর ডেডবডি যাদের চোখে পড়ে গেছিল, তারা রক্ত রেখা অনুসরণ করে পৌঁছে গেছিল একটা কবরের কাছে, ফটকের ঠিক বাইরে কংক্রিট চাতালের ওপর দেখেছিল চাপ চাপ রক্ত। এর একটা ক্ষীণতর রক্তরেখা সটান চলে গেছিল জঙ্গলের দিকে। কিন্তু কিছুদুর গিয়েই মিলিয়ে গেছিল সেই রেখা।

পরের রাতেই আরখাম শহরের ছাদে ছাদে যেন ভূতের নৃত্য চলেছিল। বাতাস গর্জে গেছিল অপ্রাকৃত অট্টরোলে। বুঝি এক পৈশাচিক উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত হয়েছে গগনের সমস্ত পবন। একে তো কালজ্বরে ধুঁকছে গোটা শহরটা, তার ওপরে এই উৎপাত যেন প্লেগের চাইতেও মারাত্মক, কেউ কেউ আড়ালে আবডালে তো বলেও ফেলল— খোদ প্লেগ -ইনাকি এবার শরীরী দানব-আত্মা হয়ে তাথৈ তাথৈ মৃত্যু-নৃত্য জুড়েছে আকাশে বাতাসে। নামহীন একটা সত্তা হানা দিয়ে গেছে আটটা বাড়ির মধ্যে, রক্তারক্তি করে গেছে প্রতিটি বাড়ির মেঝে আর দেওয়াল… পাওয়া গেছে সতেরোটা ডেডবডি, আস্ত অবস্থায় নয় কোনওটা, কারও মুণ্ডু ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, কারও হাত অথবা পা, স্বরযন্ত্রবিহীন এক ধর্ষকামী যেন নিষ্ঠুর আচরণের পৈশাচিক পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছে ঘরে ঘরে। আধারের মধ্যে সেই ছায়াদানবকে নাকি অনেকে দেখতেও পেয়েছে। আবছাভাবে। সে নাকি শ্বেতকায়। বিকৃতদেহী নরবানরের মতন, অথবা নরধর্মী পিশাচের মতন। হামলা চালিয়েছে যাদের ওপর, তাদের সব্বাইকে যে আস্ত অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে তাও নয়; খিদে মিটিয়ে গেছে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে। খতম করেছে মোটমাট চোদ্দজনকে; তিনজনকে মেরেছে। প্রাণঘাতী মার মেরে। মরণমারে শেষ করে দিয়েছে চক্ষের নিমেষে।

হন্যে হয়ে সেই রাতের পিশাচকে খুঁজে গেছে তদন্ত বাহিনী তিনদিন তিনরাত; তৃতীয় রজনীতে তাকে পাকড়াও করেছে মিসক্যাটোনিক চৌহদ্দির মধ্যেই ক্রেনস্ট্রিটে। সংগঠিত অবস্থায় চালানো হয়েছিল অভিযান, যোগাযোগ রাখা হয়েছিল ভলানটিয়ার টেলিফোন স্টেশনগুলোর সঙ্গে, কলেজ এলাকার মধ্যে কারও জানলা আঁচড়ানির আওয়াজ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যথাস্থানে, পুলিশি জাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তৎক্ষনাৎ। তল্লাটের প্রত্যেকেই হুঁশিয়ার হয়ে যাওয়ায়, সঠিক সতর্কতা নেওয়ায়, খতম হয়েছিল মাত্র দুজন, শিকার ধরা পড়েছিল খুব একটা বড়ো রকমের রক্তপাতের মধ্যে না গিয়েই। একটি মাত্র বুলেট খরচ করে অবশেষে স্থানু করে দেওয়া হয়েছিল সেই জিনিসটাকে, এক্কেবারে না মেরে, তৎক্ষণাৎ চালান করে দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় হাসপাতালে তল্লাটজোড়া হইচই আর আতীব্র জিঘাংসু পরিস্থিরি মধ্যে দিয়ে।

কারণ, বস্তুটা তো আসলে একটা মানুষ। চোখের চাহনি দানবিক হতে পারে, চেহারায় স্বরবিহীন বানরবিশেষ হতে পারে, পৈশাচিক বর্বরতায় আচ্ছন্ন হতে পারে – কিন্তু মানুষ তো বটে। ক্ষতস্থান ড্রেসিং করে দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গাড়িতে চাপিয়ে সেফটন পাগলাগারদে… ষোল বছর ধরে সেখানেই সে দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেছে… প্যাড দিয়ে অবশ্য মুড়ে দেওয়া হয়েছিল প্রতিটা দেওয়াল… তারপরেই ঘটে যায় একটা দুর্ঘটনা, কিভাবে যেন পালিয়ে যায় না মানুষ না জানোয়ার সেই জীবটা …সঠিক কি পন্থায় তা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ প্রত্যেকেই।

একটা ব্যাপারে কিন্তু সিঁটিয়ে থেকেছে আরখাম শহরের তদন্ত বাহিনীর প্রত্যেকেই।

মানব-দানবের মুখ মুছিয়ে যখন পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছিল, তখন দেখা গেছিল বিদ্রুপ বিকৃত সেই মুখের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে এমন একটা বিদগ্ধ ব্যক্তির মুখাবয়বের, যিনি পাঁচজনের সেবা করতে গিয়ে আহুতি দিয়েছেন, নিজের প্রাণ, তিনদিন আগেই কবরস্থ করা হয়েছে যাঁকে।

নাম তাঁর ডক্টর অ্যালান হ্যালসে। জন হিতৈষী মহৎ পুরুষ, মিসক্যাটোনিক ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল স্কুলের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ।

নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলাম আমি তার হারবার্ট ওয়েস্ট দু’জনেই। অতীব চমৎকৃত অবস্থায়। আজও তা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয় আবার। আরও বেশি শিউরে উঠি সকাল নাগাদ ওয়েস্ট-য়ের বিড় বিড় বকুনি মনে পড়লে। সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সেকি আপসোস — “ইস! যদি এক্কেবারে টাটকা অবস্থায় পাওয়া যেত…?”

৩. চাঁদের আলোয় ছ’বার গুলি বর্ষণ

রিভলবার থেকে একটা গুলি ছুড়লেই যেখানে কাজ দেয়, সেখানে এক্কেবারে আচমকা ছ’টা গুলি পরপর নিক্ষেপ করে যাওয়াটা বিলকুল অস্বাভাবিক নয় কি? তবে কি, হারবার্ট ওয়েস্ট-য়ের অনেক ব্যাপারই তো সৃষ্টি ছাড়া।

যেমন ধরা যাক, কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তরুণ এক ডাক্তার বাড়ি আর অফিস নির্বাচনে অত বাছবিচার করতে যাবে কেন? গা ঢাকা দিয়ে থাকতে যাবে কেন? কেউ যেন টিকির সন্ধানটিও না পায়, সে ব্যাপারে অত হুঁশিয়ারি থাকবে কেন? অস্বাভাবিক আচরণ নয় কি?

ঠিক তাই করেছিল কিন্তু হারবার্ট ওয়েস্ট।

মিসক্যাটোনিক ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করার পর, দু’জনেই টাকাপয়সার অভাব মিটানোর জন্যে জেনারেল প্র্যাকটিশনার হতে চেয়েছিলাম। বাড়ি বাছাই করেছিলাম কিন্তু বিলক্ষণ হুঁশিয়ার হয়ে। বাড়ি যেন থাকে লোকালয় থেকে বেশ দূরে, মানুষ যেখানে যায় কালে ভদ্রে, কিন্তু সেই আলয় যেন হয় কুমোরমাঠের খুব কাছেই।

জনপদের ধারেকাছে আস্তানা না নেওয়ার পেছনে মোক্ষম যুক্তি একটা থাকে অবশ্যই। জীবনভোর যেসব এক্সপেরিয়েন্ট নিয়ে মেতেছি, তাতে যে ধরনের উপকরণের দরকার, তা মনোমত নয় সাধারণের। বাইরে থেকে দেখলে আমরা ডাক্তার, মানুষ বাঁচানো ডাক্তার, রোগ সারানো ডাক্তার… ভেতরে আমরা এক্কেবারে অন্য এক জিনিস। অতি ভয়ানক। হারবার্ট ওয়েস্ট-য়ের ধ্যান ধারণাই যে সৃষ্টি ছাড়া। অজ্ঞেয়কে আবিষ্কার করা। প্রাণের উৎস নির্ণয় করা। কালান্তক এই প্রয়াস নিয়ে কবরে কবরে হানা দেওয়া। টাটকা নরদেহ জোগাড় করা। এহেন অভিলাষ পূরণের জন্যে কবরখানার ধারে কাছে থাকাই তো সমীচীন।

ওয়েস্ট-য়ের এহেন গা ঘিনঘিনে এক্সপেরিমেন্টে মদত দিয়ে গেছিলাম তো শুধু আমি। ধীরে ধীরে হয়ে গেছি তার নিকটতম দোস্ত। আর সহযোগী। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না। কলেজ থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকে যেতে হয়েছে একসঙ্গে। একসঙ্গে দু’জন ডাক্তারের প্র্যাকটিস জমানোর জায়গা পাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু ইউনিভার্সিটির মদত থাকায় সে সমস্যারও সুরাহা হয়ে গেছিল। আরখাম শহরের কাছেই বোলটোন কারখানা শহর কলেজের তল্লাটের মধ্যেই আস্তানা নিয়েছিলাম সেখানে। বোলটোন পশমি সুতোর কারখানা মিসক্যাটোনিক উপত্যকায় সব চাইতে বড়ো কারখানা, সেখানকার বহুভাষাভাষী কর্মচারীরাও রোগী হিসেবে কস্মিনকালেও মনের মতন নয় স্থানীয় ডাক্তারদের কাছে।

এইসব ভেবেচিন্তে বাড়ি পছন্দ করেছিলাম রীতিমতো হুঁশিয়ার হয়ে, পশুস্ট্রিটের শেষের একটা ভাঙাচোরা কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি। কাছাকাছি প্রতিবেশী বলতে ছিল মোটে পাঁচজন। কুমোরমাঠ আর আমাদের বাড়ির মাঝে ছিল একফালি মাঠ, তার ওপর দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে চলে গেছে উত্তরের ঘন জঙ্গলের একটা সরু দিক। দূরত্বটা যদিও একটু বেশি, মনের মতন নয়, কিন্তু এর চাইতে কাছের বাড়ি আর তো পেলাম না, পেতে গেলে যেতে হতো কুমোরমাঠের ওদিকে, কারখানা অঞ্চলের একদম বাইরে। খুব একটা অখুশি অবশ্য হইনি, কারণ একটাই— মড়া আসবার পৈশাচিক তল্লাটটা থেকে আমাদের বাড়ি যেখানে, সেই জায়গাটায় লোকবসতি নেই একেবারেই। একটু বেশি হাঁটতে হবে যদি ও কিন্তু সাইলেন্ট নমুনাদের নিয়ে তো আসতে হবে বিনা বাগড়ায়।

শুরু থেকেই আশ্চর্য রকমভাবে জমে গেছিল আমাদের পশার … যে কোনও তরুণ ডাক্তারের কাছে এতটা পশার কম কথা নয়। কিন্তু বিরক্তিকর ছিল দু’জনেরই কাছে। কারণ আমাদের মূল মতলব তো অন্য কর্ম করা, রোগীর রোগ সারানো নয়। কারখানার লোকগুলো এমনিতেই বড়ো ত্যাঁদোড়, মহা ছ্যাঁচড়া, গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন নিজের মধ্যে এন্তার লাঠালাঠি আর ছোরা মারামারি করার ফলে আমাদের কাজ বেড়ে গেছিল বেজায়, দম ফেলবার ফুরসত পাচ্ছিলাম না।

সে যাক। আমরা মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম কিন্তু পাতাল কুঠরির মধ্যে গুপ্ত গবেষণাগার নির্মাণের ব্যাপারে। আস্ত একটা ল্যাবরেটরি। লম্বা একখানা টেবিল ঠিক মাঝখানে, মাথার ওপর বিদ্যুৎবাতি। নিশুতি রাতে সেই টেবিলে এনে রাখতাম কুমোরমাঠ থেকে হিড়হিড় করে টেনে আনা মড়া, শিরায় ফুঁড়ে দিতাম ওয়েস্ট-য়ের বিবিধ কেমিক্যাল সলিউশন।

আমরা যাকে বলি মৃত্যু, ওয়েস্ট সেই ব্যাপারটাকে বলত প্রাণদায়ক শক্তিগতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। কেমিক্যাল ঢুকিয়ে দিয়ে সেই হুমড়ি খেয়ে লটকে পড়া প্রাণ শক্তিকে ফের চাঙা করে তোলাটাই ছিল হারবার্ট ওয়েস্ট-য়ের লক্ষ্য। সাধনা।

কিন্তু এহেন পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত পড়েছে বারংবার বিবিধ প্রকার। এইরকমটাই অবশ্য হয়ে এসেছে চিরকাল। যে কোনও শুভ কাজেই বিঘ্ন থাকে বিস্তর। যে কাজে বিঘ্ন নেই, সে কাজ নাকি অশুভ। এহেন সান্ত্বনা বাক্য প্রায়ই বিড়বিড় করে বলে যেত বিঘ্ননাশ পূজারী হারবার্ট ওয়েস্ট।

কিন্তু ঘ্যাঁচাকলের তো সীমা পরিসীমা নেই। জঘন্য জঘন্য অন্তরায় উপস্থিত হতো এমন মহান একটা কাজে। এক-এক রকমের নমুনার জন্যে এক এক রকম সলিউশন বানাতে হয়েছে রীতিমতো মাথা খাটিয়ে। গিনিপিগের মড়ায় যে আরক কাজ দেবে, তা কাজ দেবে না মানুষ মড়ার শিরা-ধমনীতে। এক-এক রকমের মানুষ মড়া নমুনার জন্যে দরকার হয়েছে এক-এক রকমের মাত্রায় আরক, ফুঁড়ে দিতে হয়েছে এক এক রকমের কেরামতি খাটিয়ে। বিলক্ষণ হ্যাপার ব্যাপার। মড়াগুলো হওয়া চাই অতিশয় টাটকা, মগজের কলাতন্তু যদি একটুও বিগড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে নিখুঁত প্রাণদান সম্ভব হবে না কিচ্ছুতেই। সঞ্জীবনী আরক হার মেনে যাবে ভগবানের তৈরি যন্ত্র যদি ঠিকঠাক না থাকে, খোদার ওপর খোদকারি করার সমস্ত আয়োজন পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে।

হয়েছেও তাই। বারবার।

গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল টাটকা তাজা মড়া জোগাড় করা। শুধু মরে গেলেই হবে না, সদ্য মরে যেতে হবে। মড়া যেন থাকে টাটকা তাজা।

হাড়খালি হয়ে গেছিল ওয়েস্ট বেচারার এহেন গুপ্ত গবেষণা চালাতে গিয়ে। যেতে হয়েছে ভয়ানক ভয়ানক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। একে তো লুকিয়ে চুরিয়ে, পাঁচজনের চোখে ঠুলি পরিয়ে, দিনে রোগী দেখা আর নিশুতি রাতে মড়া জাগানো হ্যাপা- তার ওপর একটু আধটু ইতর বিশেষ হলেই যদি মড়া না চোখ মেলে, মেজাজ খারাপ হয় না কি?

যে সব মড়া সঞ্জীবন প্রক্রিয়ার দৌলতে একটু সঞ্জীবিত হয়েছিল, তারা অধিকতর ঝামেলা পাকিয়ে গেছে – একেবারে মড়া হয়ে থাকার চাইতে জঘন্য। এই ধরনের বহু ঘটনার গায়ে কাঁটা জাগানো স্মৃতি আজও মাথার চুল খাড়া করে দেয় আমার। আরখাম-য়ের মেডো পাহাড়ের পরিত্যক্ত খামার বাড়িতে সেই প্রথম পৈশাচিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর থেকে, আমরা অষ্টপ্রহর একটা চাপা আতঙ্কের মধ্যে থেকেছি। গা ছমছম করে গেছে দিবানিশি।

ওয়েস্ট তো ভীরু কাপুরুষ ছিল না। নীল চক্ষু, স্বর্ণকেশ, ধীরস্থির, প্রশান্তবদন এক বৈজ্ঞানিকী রোবট বললেই চলে। কলের মানুষ, এক্কেবারে। সে পর্যন্ত মাঝে মাঝে ফিসফিস করে বলেছে আমাকে, কে যেন পা টিপে টিপে ফলো করে যাচ্ছে তাকে দিবানিশি।

স্নায়ুর ওপর অতিরিক্ত ধকল পড়লে এহেন মনোবিকার দেখা দিতে পারে অবশ্যই। মতিভ্রম। মায়া মরীচিকা গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের হাতে জ্যান্ত হয়ে ওঠা একটা নমুনার এখনও বেঁচে থাকার ব্যাপারটা… আছে অবশ্য নরম প্যাড দিয়ে মোড়া দেওয়াল ঘেরা পাগলা কুঠুরিতে – সেফটন পাগলা গারদে। এছাড়াও রয়েছে আর একটা নমুনার কেলোর কীর্তি… সেই মক্কেলটার বর্তমান গতিবিধিও তো আমাদের অজানা।

বেলিটোনে কিন্তু আমাদের কপাল মোটামুটি খুলে গেছিল… আরখামের মতন নাজেহাল অবস্থা দাঁড়ায়নি। জাঁকিয়ে বসবার হপ্তাখানেক যেতে না যেতেই অ্যাকসিডেন্টে পটল তোলা একটা মড়া কবরস্থ হওয়ার রাতেই এনে ফেলেছিলাম আমাদের মড়া জাগানোর টেবিলে। ফুর্তিতে প্রাণ গড়ের মাঠ হয়ে গেছিল দুই মক্কেলেরই। মড়ার চোখ খুলেও গেছিল অবাক করা যুক্তিময় চাহনি মেলে ধরে, পরক্ষনেই আর কাজ দেয়নি সঞ্জীবনী আরক।

কারণ?

সেই মড়ার একটা হাত ছিল না। হাতকাটা লাশ।

হাতখানা যদি থাকত, তাহলে নিশ্চয় ষোল আনা সফল হতো আমাদের যুগান্তকারী এক্সপেরিমেন্ট।

সেই ঘটনার পর থেকে পরের জানুয়ারির মধ্যে জুটিয়ে নিয়েছিলাম আরও তিনখানা লাশ। একটা এক্কেবারে পণ্ডশ্রম করিয়েছে, দ্বিতীয়টা চক্ষুস্থির করা ভঙ্গিমায় হাত পা নেড়ে গেছে, তৃতীয়টা রীতিমতো রোমাঞ্চকর কায়দায় সটান উঠে বসে রক্ত জল করা এমন একটা নিনাদ ছেড়েছে যে কলজে থেমে যায়নি আমাদের নেহাত তরতাজা জোয়ান বলে।

তারপরেই বেশ কিছুদিন সময়টা মন্দা গেছে। কপাল খোলেনি। কবরে লাশ আসেনি। মাঝে মাঝে যাও বা এসেছে, নমুনা হিসেবে অযোগ্য; কেউ মরেছে একগাদা রোগে ভুগে, কেউ এক্কেবারে হাত পা খুইয়ে অ্যাকসিডেন্টের জন্যে। এ রকম ভ্যানতাড়া মড়া দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা যায় না। চাই টাটকা মড়া, আস্ত মড়া।

তাই খোঁজ খবর রেখে গেলাম রোগি দেখার ফাঁকে ফাঁকে কোথায় পড়ছে আস্ত লাশ, উৎকট ব্যাধিবিহীন লাশ।

মার্চ মাসের শেষের দিকে এক নিশুতি রাতে কপাল খুলে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে এমনই একটা মড়া পেয়ে যার উৎস কুমোর মাঠ নয়।

বোলটোনে স্রেফ গোঁড়ামির জন্যে বক্সিং খেলাটাকে স্পোর্ট হিসেবে না দেখে বে-আইনি করে দেওয়া হয়েছিল। পরিণাম যা হবার, ঠিক তাই হয়েছে। আইন যে কাজ নিষিদ্ধ করে, সেই অপকর্ম আরও বেশি করে হতে থাকে চুপিসাড়ে… আইনের রক্তচক্ষুর তলায়।

বক্সিংয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছে সেই ব্যাপার। কারখানার শ্রমিকরা চুপিসাড়ে মুষ্টিযুদ্ধ চালিয়ে গেছে অবাধে। মাঝে মধ্যেই এসেছে নিম্নমানে বক্সারের খবর। শীতের এক শেষ রাতে এমনই একটা ম্যাচের পরিণামটা হয়েছে ভয়াবহ। কাঁপতে কাঁপতে দু’জন শ্রমিক এসেছিল আমাদের কাছে। ফিসফিস করে, দুর্বোধ্য জড়িত গলায়, কাকুতি মিনতি করেছিল — এক্ষুনি আমাদের দু’জনেরই যাওয়া দরকার একটা খুবই সিক্রেট ফেস দেখার জন্যে। কেস নাকি ভীষণ সিরিয়াস।

আমরা তো এক পায়ে খাড়া ছিলাম এমন সব কেসের জন্যই। তৎক্ষণাৎ দুই মক্কেল চলে গেছিলাম একটা পরিত্যক্ত খামার বাড়িতে। গিয়ে দেখেছিলাম কতিপয় ব্যক্তি ভয়ার্ত মুখে চেয়ে চেয়ে দেখছে মেঝেতে ধরাশায়ী এক নিস্তব্ধ কৃষ্ণকায় আকৃতি। চেয়ে রয়েছে যারা তারা প্রত্যেকেই বাইরের পয়মাল, স্থানীয় নয়।

লড়াইটা হয়েছিল যে দু’জনের মধ্যে তাদের একজন বিপুলকায় কদাকার এক তাগড়াই ছোকরা, নাকখানা আঁকশির মতন বেঁকানো, আইরিশ ছোকরাদের মতন নয় এক্কেবারে… আর একজনের নাম বাক রবিনসন ওরফে ‘ধোঁয়াটে দৈত্য’। খাস নিগ্রো। কালো আফ্রিকার কালো দানব। মোক্ষম একখানা ঘুসি ঝেড়ে এহেন মিশমিশে দৈত্যকে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল বক্সনাসিকা লড়াকু। নাড়ি টিপেই বোঝা গেছিল, এ নাড়ি আর চলবে না।

চেহারার দিক দিয়ে সেই মক্কেলকে আস্ত একটা গরিলা বললেই চলে। দেখলেই গা শিরশির করে। হাত দু’খানা অস্বাভাবিক রকমের লম্বা, ঝুলে থাকে হাঁটু পর্যন্ত, প্রকৃতই অজানু লম্বিত – কিন্তু গরিলা কায়দায়, দেখে মনে হয়, মানুষ নয় – যেন চারখানা পা-ওলা একটা বিশেষ মর্কট, গোটা মুখখানায় অকথ্য এক কঙ্গো সিক্রেট যেন ছায়ামায়ায় প্রেতময় চাঁদের আলোয় ডুগডুগ শব্দে টমটম ঢাক পেটার জন্যে বড়োই উদগ্রীব। মরেও যেন মরেনি, এমনই বিকট। দেখলেই হাড়ে হাড়ে মালুম হয়ে যায়, এই মাল জীবদ্দশায় ছিল কি প্রকৃতির জীববিশেষ বিচিত্র এই দুনিয়ায় এমন কিম্ভূত কলেবরের অধিকারী হয় অবশ্য অনেকেই, এমনই এক পয়মাল অক্কা পেয়েছে একখানা রামঘুসিইে। ভয়ের চোটে সিঁটিয়ে গেছে রগড় দেখতে জমায়েত প্রত্যেকেই; ঝটপট যদি নিহত কলেবরটাকে হাওয়া করে না দেওয়া যায়, তাহলে পুলিশ রাম পেঁদানি দেবে তো প্রত্যেককে। পুলিশের মার, দুনিয়ার বার। যাকে বলা হয় থার্ড ডিগ্রি।

হারবার্ট ওয়েস্টের কাছে তাই প্রত্যেকেই অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে গেছিল যখন ওয়েস্ট নিহত পয়মালটাকে দেখেই চুপচাপ সরিয়ে দিতে চেয়েছিল আখড়া থেকে… কি উদ্দেশ্যে, তা মুখে বলেনি, আমি তো জানতাম। এমন টাটকা মড়া পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু শিউরে উঠেছিলাম কলেবরের ভয়াবহতা দেখে। মানুষ না দৈত্য? অথবা, না- মানুষ না- গরিলা? মাঝামাঝি একটা অমানুষিক মানুষ?

সেই রাতে তুষার বিহীন মাঠ প্রান্তরের ওপর ঝিকমিকিয়ে যাচ্ছিল চাঁদের আলোর গূঢ় রহস্য… গা ছমছম করার মতন একটা পরিবেশ আপনা থেকেই তৈরি করে নিয়েছিল আকাশ বাতাস প্রকৃতি। আমরা দুই মূর্তিমান কিন্তু সদ্য পটল তোলা সেই পয়মালের লাশ ঘাড়ে করে নিথর নিস্তব্ধ মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে, জনহীন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছিলাম হনহন করে। ঠিক এইভাবেই তো আর একবার একটা মড়া টেনেটুনে নিয়ে গেছিলাম আরখাম শহরে এক লোমহর্ষক রজনীতে। বাড়ির দিকে গেছিলাম মাঠ পেরিয়ে খিড়কি দরজা অভিমুখে, নমুনাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে নেমে গেছিলাম পাতাল কুঠরির সিঁড়ি বেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিয়েছিলাম এক্সপেরিমেন্ট প্রস্তুতি পর্ব। লাশটাকে তো আগে ঠিক ঠাক অবস্থায় আনতে হবে। পুলিশের ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম দুই মক্কেলই, যদিও এই একটা ব্যাপারে হুঁশিয়ার ছিলাম বলে এমন সময়ে লাশ এনে ছিলাম জনহীন রাস্তা দিয়ে যখন সবেধন নীলমণি একজন মাত্র রাতের চৌকিদার লাঠি ঠুকেঠুকে রাস্তা দিয়ে যায় না।

এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্টটা দাঁড়িয়েছিল হতাশা ব্যঞ্জক। ক্লাইম্যাক্স নয়, অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। কোথায় ফলাফল দেখে দু’হাত ঊর্ধ্বে তুলে নৃত্য করব, তার বদলে চোয়াল ঝুলিয়ে মুষড়ে পড়েছিলাম দুজনেই।

কিন্তু তৎপর হয়েছিলাম ঝটপট। মালটাকে তো পাচার করা দরকার রাত্রি নিশীথে আঁধার যবনিকা থাকতে থাকতেই। এত রকমের সলিউশন শরীরে ফুঁড়ে দেওয়া সত্ত্বেও যে মক্কেল চোখ মেলে চায়নি, আমাদের কৃতার্থ করেনি, মহা ত্যাঁদড় সেই লাশ পাচার করা দরকার অবিলম্বে। কুচকুচে কালো বাহুর মধ্যে যাবতীয় সলিউশন ঢুকিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মিশমিশে শয়তানটা মিটমিট করেও চায়নি। স্কাউন্ড্রেল কোথাকার! তবে হ্যাঁ আমরা যে সব আরক ফুঁড়েছিলাম কালোদানবের শিরায় ধমনীতে, সে সব আরক তো বানিয়ে রেখেছিলাম আগে থেকেই সাদা চামড়া মড়ার জন্যে মনটা একটু খচখচ করেছিল বটে, কিন্তু তাজা মড়াকে তাজা থাকতে থাকতেই সঞ্জীবনী আরকে চাঙা করার জন্যে একদম সময় নষ্ট করিনি। এক্সপেরিমেন্টে এ রকম ঝুঁকি নিতেই হয়। যখন যেমন তখন তেমন। অত খুঁতখুঁত করলে কি চলে?

ভোর হতে আর বাকি নেই দেখে ভয়ের চোটে হড়বড় করে গেছিলাম দুই বৈজ্ঞানিক। অন্য অন্য লাশ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট অন্তে যা করেছিলাম। হতচ্ছাড়া এই লাশের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটাইনি। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেছিলাম ঘাস মাঠের ওপর দিয়ে জঙ্গলের ঠিক মুখের দিকটায়, কুমোর মাঠের একদম কাছে, ঝটপট কবর খুঁড়ে নিয়ে মালপাচার করেছিলাম মাটির তলায়… যতটা নিপাটভাবে সম্ভব, ততটা। কবরস্থ করার ব্যাপারটা বড়ো হাঙ্গামার ব্যাপার, বিশেষ করে দুই বৈজ্ঞানিক পক্ষে। মাটি বেশ শক্ত ছিল তুষার পড়ে থাকায়, বেগ পেতে হয়েছিল দুই মক্কেলকেই সে জন্যে। কিন্তু হাত চালিয়ে ছিলাম ঝড়ের বেগে। কবর খুব একটা গভীর করতে পারিনি আনাড়ি ছিলাম বলে। যার কাজ তারেই সাজে, নইলে মাথায় লাঠি বাজে? আগের বার কবর খোঁড়া খুব একটা গভীর না হওয়ায় সেই মাল তো সটান উঠে বসে রক্তজল করা একটা নিনাদ ত্যাগ করেছিল। এ ক্ষেত্রে সে রকমটা যেন না হয়, তাই মাটি চাপড়ে চাপড়ে দিয়ে ওপরে ঘাসপাতা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। লতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে এনে ঢাকা দিয়েছিলাম। নিশ্চিত হয়েছিলাম, পুলিশের কম্ম নয় এমন কবর আবিষ্কার করা। যা গেলে মাটির তলায়, তা থাকবে মাটির তলাতেই। আমাদের টিকি ধরে কে? এমন জঙ্গলের মধ্যে আসতে বয়ে গেছে পুলিশের।

পরের দিনটা কিন্তু কেটেছে পুলিশের ভয়ে। কেননা এক পেসেন্ট এসে একটা খবর ঢেলে গেছিল দুই মক্কেলের কানে। জোর গুজব শোনা যাচ্ছে নাকি সন্দেহজনক একটা মড়া নিয়ে ঘুসোঘুসির পরিণামে নাকি অক্কা পেয়েছে এক পয়মাল।

ওয়েস্ট ভয়ের চোটে সিঁটিয়ে ছিল আর একটা কারণে। উদ্বেগের ব্যাপার তো বটেই। বিকেলের দিকে ওকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এক রোগী দেখার জন্যে। সে রোগী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে গায়ে কাঁটা জাগানো ভাবে। কেননা, একটা ইটালিয়ান মেয়েছেলে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে গেছিল পাঁচ বছরের ছেলেটা হারিয়ে যাওয়ায় … খোকাবাবু ঘুরঘুর করতে করতে হারিয়ে যায় সকাল নাগাদ, ফিরে আসেনি রাতের খানা খাওয়ার পরেও… ফলে, মা বেচারার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে, হার্টের অবস্থা তো ভালো ছিল না… তার ওপর উৎকট চিৎকার আর আস্ফালন… প্রাণ যায় আরকি। জঘন্য ব্যাপার। যত্তোসব স্টুপিড। এমন হিস্টিরিয়া এইসব আহাম্মকদেরই হয়। আরে বাবা, খোকাবাবু তো এর আগেও এইভাবে নিখোঁজ হয়েছে বহুবার… পায়ে পায়ে চলে গেছে এদিকে সেদিকে দুরে দূরে… বাচ্ছারা অমন করেই থাকে। কিন্তু ইটালিয়ান এই চাষাভুষো ক্লাসের লোকগুলোর মাথায় যে রাশি রাশি কুসংস্কারে পোকা কিলবিলিয়ে ঘুরপাক দেয়। বিশেষ করে এই মেয়েছেলেটা ভুগছিল নিশ্চয় মানসিক রোগে, অনেক অশুভ লক্ষণ দেখেছে নাকি আগে ভাগে, ঘটনাও ঘটেছে অনেক… পরিণামে এহেন হিস্টিরিয়া। ননসেন্স?

সন্ধে সাতটা নাগাদ তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে আর হাত পা ছুঁড়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে পট করে অক্কা পায় এই হারামজাদি।

ব্যস, আর যায় কোথা? তিড়িং মিড়িং করে নেচে নেচে হন্যে হয়ে তার আধপাগলা স্বামী খুঁজে বেড়াচ্ছে ওয়েস্টকে, ধড় থেকে মুণ্ডুটা টেনে ছিঁড়ে নেবে বলে!

ওয়েস্ট-য়ের অপরাধটা কি? সে কেন তার বউকে বাঁচিয়ে রাখেনি?

ছোট সাইজের একটা স্টিলেটো ছোরা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে। স্টিলেটো দিয়ে তো কাপড় ফুটো করা হয়। সেলাইয়ের কাজ যারা করে, তাদের কাজে লাগে। সেই স্টিলেটো সে নাকি আমূল ঢুকিয়ে দেবে ওয়েস্ট-য়ের কলজের মধ্যে? স্টিলেটো যখন বাগিয়ে ধরেছিল স্টুপিড কাঁহাকা, ওয়েস্ট তখন হাজির ছিল সেখানেই। বন্ধুবৰ্গ জাপটে ধরে রেখেছিল গর্দভটাকে, সেই ফাঁকে হাওয়া হয়ে, যায় ওয়েস্ট। রাস্কেলটার তখনকার অমানবিক হুঙ্কার শুনে নাকি রক্ত জল হয়ে গেছিল ওয়েস্ট বেচারার। খুবই স্বাভাবিক। সে হল গিয়ে নিরীহ বৈজ্ঞানিক। মারকাটারি ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যে কখনো তো থাকেনি।

সেই গর্দভটা ওয়েস্টকে খতম করবার জেদ ধরায় একেবারেই ভুলে গেছিল নিজের হারিয়ে যাওয়া ছেলের কথা। রাত যতই গড়িয়েছে, নিখোঁজ পুত্ররত্নের, জঙ্গল সার্চ করা যাক। কিন্তু ফ্যামিলির বেশির ভাগই তখন পটল তোলা বেরসিক জননীকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকায় তা আর হয়ে ওঠেনি। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতন চিল্লিয়ে যাচ্ছিল ষণ্ডামার্কা স্টুপিডটা।

সবমিলিয়ে ওয়েস্ট বেচারার নার্ভের ওপর ধকল তো কম যায়নি। উপরন্তু ছিল পুলিশের ভয়।

রাত এগারোটা নাগাদ শোওয়ার উদ্যোগ করলাম বটে, কিন্তু পলাতক হয়ে গেল ঘুম দু’চোখের পাতা থেকে। বোলটোন জায়গাটা ছোটখাট টাউন হলে কি হবে, পুলিশ ফোর্স ছিল পিলে চমকে দেওয়ার মতন বিপুল। সেই কারণেই ভয়ের চোটে ঘুমোতে পারছিলাম না কিছুতেই। গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমাদের টিকি ধরে ফেললেই তো সর্বনাশ। লোক্যাল প্র্যাকটিস তো লাটে উঠবেই, রাতবিরতে গায়ে কাঁটা জাগানো বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম চুলোর দোরে চলে যাবে। তারপর? হয়তো শ্রীঘরে পচে মরতে হবে দুই দুঃসাহসীকে।

বক্সিং নিয়ে জোর গুজব ছড়িয়ে গেছিল তল্লাটময়। আরও গা ছমছম করছিল সেই কারণে। রাত যখন তিনটে, চাঁদের মিষ্টি আলো ঝুপ করে নেমে পড়েছিল চোখের ওপর, কিন্তু উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করার সাহস পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না। যদি কেউ দেখে ফেলে বাইরে থেকে? কে জানে, চোরাগোপ্তার চেষ্টা চলছে কি না?

আর ঠিক তখনই কানে ভেসে এসেছিল খট খট খট খট আওয়াজ।

এক নাগাড়ে কেউ পাল্লা ঝাঁকাচ্ছে বাড়ির পেছন দিকের খিড়কি দরজার।

আমি মটকা মেরে পড়ে থাকলেও মাথার মধ্যে যেন সব তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল, বেশ একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছিলাম, কিন্তু তারপরেই শুনেছিলাম দরজায় টুকটাক করে টোকা মারার আওয়াজ।

ওয়েস্ট।

পরনে ড্রেসিং-গাউন, পায়ে চটি। একহাতে রিভলবার, আর এক হাতে ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশ লাইট। হাতের রিভলবারই বলে দিল আমাকে কিসের ভয়ে এত হুঁশিয়ারি। ভয়টা সেই মাথা পাগলা ইটালিয়ান গর্দভটাকে, পুলিশ নয়।

বলেছিল ফিস ফিস করে— চলো, চলো, বেরিয়ে পড়া যাক, এখুনি। দরজা নাড়াচ্ছে কে, দেখবার দরকার নেই। রোগী-টোগী হবে হয়তো। নইলে খিড়কি দরজা নাড়াবে কেন। যত্তোসব উল্লুখ গাধার দল।

পা টিপে টিপে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে দুই মূর্তিমান। ভয়ে বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল দুটো কারণে। একটা ভয় কারণ সঙ্গত। আর একটা ভয় একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না — বিশেষ করে এইরকম একটা অসময়ে। রাত ফুরোতে আর তো বেশি দেরি নেই। শেষ রাতে দরজা নাড়ায় তো যত রাজ্যের কায়াহীন করাল আতঙ্করা।

খট খটাখট খট খটাখট দরজা ঝাঁকুনিতে কিন্তু বিরাম নেই। বরং বেড়েই চলেছিল। কপাট যে নাড়াচ্ছে, তার ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভেঙে পড়ছে। পারলে উপড়ে আনে পাল্লা।

খিড়কি দরজার সামনে গিয়ে খুব হুঁশিয়ার হয়ে ছিটকিনি নামিয়ে দুম করে খুলে দিয়েছিলাম পাল্লা, চাঁদের আলো আছড়ে আছড়ে পড়ছিল সামনের অবয়টার ওপর পেছন দিক থেকে। ফলে, সামনের দিক ছিল আঁধারে ঢাকা— সিলুয়েট মূর্তির মতন…

ঠিক তখন, সেই মুহূর্তে, একটুও সময় নষ্ট না করে, অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল বন্ধুবর হারবার্ট ওয়েস্ট।

গুলিভর্তি রিভলভার থেকে উপর্যুপরি ছটা গুলি ঢুকিয়ে দিল করালকায় মূর্তিটার প্রাণকেন্দ্র। পুলিশের ভয়-টয় না করেই। গুলিবর্ষণের আওয়াজ শেষ রাতে যে পুলিশের টনক নড়িয়ে দিতে পারে, যে সব দুশ্চিন্তার থোড়াই কেয়ার করে। যদিও সে ভয়টা ততটা নেই আমাদের বাসভবন লোকালয় থেকে নির্বান্ধব অঞ্চলে আছে বলে। তা সত্ত্বেও আচমকা ভীষণ উত্তেজনায় দুম করে ফেটে পড়ে শুধু-মুধু রিভলভারের ছটা ঘর থেকেই ছ’টা বুলেট বের করে দিয়ে হারবার্ট ওয়েস্ট নির্ভুল লক্ষ্যে ঢুকিয়ে দিল রাতের অতিথির কালান্তক কলেবরে।

ভিজিটর কিন্তু পুলিশ নয়, সেই মাথা পাগলা ইটালিয়ান গর্দভটাও নয়। ভুতুড়ে চাঁদের আলোয় আমাদের সামনে সটান সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এমনই একটা দানবীয় আকৃতি যাকে কোনও মতেই নৈশ দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চোখ তার কাঁচের চোখের মতন প্রাণহীন, ভাবলেশহীন, গোটা অবয়টা মিশকালো, খাড়া রয়েছে ধনুকের মতন শরীরটাকে বেঁকিয়ে দু’হাত আর দু’পায়ের ওপর, সারা গায়ে লেপটে রয়েছে কাদা, গাছের পাতা, লতা; চাপচাপ শুকনো রক্তের জন্যে অতীব দুর্গন্ধময়; ঝকঝকে দু’পাটি দাঁতের ফাঁকে ধরে রেখেছে একটা সাদাটে, রক্তজল করা, চোঙাকৃতি যন্তু … সেই বস্তুর শেষের দিকটা হয়ে গেছে একটা ছোট্ট শিশুর হাত।

৪. মড়া যখন ধমক দেয়

মানুষ মরে গেলে আর চেঁচামেচি করে না। গলা ফাটিয়ে গিটকিরি ছাড়ে না। কিন্তু বিশেষ একটা ঘটনার পর থেকে বেশ তেঁতো হয়ে যায় আমার সঙ্গে হারবার্টের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মড়া যদি তাল ঠোকে, হুঙ্কার ছাড়ে, তখন ব্যাপারটা মোটেই আর সুখকর থাকে না। এহেন বিদিগিচ্ছিরি ব্যাপারে আগে অবশ্য অনেক রকম যাচ্ছেতাই ব্যাপারে জড়িয়ে গেছিলাম বন্ধুত্বের সুবাদে, ভুগেওছি অনেক, কিন্তু মড়ার দাবড়ানি কি সহ্য করা যায়? ভয়টা তো শুধু মড়াকে নিয়ে নয়, মড়াকে যে জাগাচ্ছে চাঙা করছে, তাকে নিয়েও বটে।

হারবার্ট ওয়েস্টের প্রাণপ্রিয় বন্ধু ছিলাম তো বটেই, সেই সঙ্গে হয়ে গেছিলাম তার বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বিশ্বস্ত সহযোগী। কোনও গেঁইয়া ডাক্তারের পক্ষে এহেন উদ্যম উৎকট ব্যায়রাম ছাড়া কিছুই নয়। অথচ দু’জনের কেউই এই ব্যাধি থেকে নিজেদের সারিয়ে তুলতে পারছিলাম না। অথচ দু’জনেই ছিলাম পাশ করা ডিগ্রীধারী ডাক্তার।

এই কারণেই বোলটোন শহরে প্র্যাকটিস জমানোর অছিলায় কুমোর মাঠের কাছে বাসা নেওয়া হয়েছিল, যাতে কবরের টাটকা মড়া পাওয়া যায় দেদার। সে বাড়ির ধারে কাছে ছিল না কোনও বাড়ি। একেবারেই পাণ্ডব বর্জিত বললেই চলে। ওয়েস্টয়ের ধ্যান ধারণা ছিল একেবারেই সৃষ্টি ছাড়া। প্রাণহীনকে প্রাণময় করে তুলতে চেয়েছিল আরক ফুঁড়ে দিয়ে, আরও অনেক উত্তেজক সলিউশনের প্রাণময় প্রসাদের দৌলতে। সঞ্জীবনী মন্ত্র নয়, কেমিক্যাল— এইটাই ছিল তপস্যার মূল মন্ত্র। কদর্য এই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যেতে গেলে এন্তার টাটকা মড়ার জোগান থাকা দরকার। খুবই টাটকা হওয়া চাই, নইলে একটু দেরির জন্যে অতীব সুক্ষ্ম ব্রেনের কলকব্জা বেচাল হয়ে যেতে পারে। পরের পর পরীক্ষা চালিয়ে গিয়ে জানা গেছিল, এক একটা নর দেহের এক-একরকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলকব্জার জন্যে এক-এক রকম কেমিক্যাল সলিউশনের দরকার। গণ্ডায় গণ্ডায় খরগোশ আর গিনিপিগ খতম করেছি। দিবানিশি মেহনত করে গেছি, কিন্তু ফল হয়েছে অষ্টরম্ভা। বারে বারে ব্যর্থতর কারণ, ওয়েস্ট বেচারা কিছুতেই যথেষ্ট টাটকা মড়া জোগাড় করতে পারছিল না। ও চাইছিল এমন একখানা মড়া যে শবদেহ থেকে প্রাণসত্তা সদ্য চম্পট দিয়েছে। যে মড়ার মধ্যে সমস্ত কোশ যেমন তেমনি আছে, প্রাণময় হয়ে উঠতে কোনও রকম অন্তরায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না কোশ নিচয়কে। এই যে দ্বিতীয় প্রাণ অথবা কৃত্রিম প্রাণ, ওয়েস্ট মনে প্রাণে বিশ্বাস করত মানুষের হাতে গড়া এই প্রাণকে অনন্তকাল টিকিয়ে রাখা যাবে স্রেফ ইঞ্জেকশনের পর ইঞ্জেকশন দিয়ে, সঞ্জীবনী আরক ফুঁড়ে দিলেই মানুষ আর মরেও মরবে না, অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু ঠেকে শিখেছিলাম, মামুলি প্রাণপ্রবাহ মোটেই সাড়া দেয় না সঞ্জীবনী প্রক্রিয়ার এহেন কৃত্রিম পন্থা-প্রকরণে। সোজা কথায়, মড়া শুধু নিছক মড়া হলে চলবে না, সদ্য মরে যাওয়া মড়া হওয়া চাই। খাঁটি মড়া হওয়া চাই। আস্ত মড়া হওয়া চাই। একটু দেরি হলেই নষ্ট হয়ে যেতে থাকে ভগবানের ইয়ে, স্রষ্টার তৈরি মানবদেহ — ওয়েস্ট-য়ের মতে যা না কি নিছক একটা যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়… আশ্চর্য যন্ত্র … এই দেহ।

আরখাম শহরের মিসক্যাটোনিক ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র যখন ছিলাম আমি আর হারবার্ট ওয়েস্ট, তখন থেকেই শুরু হয়েছিল গায়ে কাঁটা জাগানো পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রাণহীন প্রাণময় করে তোলার বৈজ্ঞানিকী অভিযান… স্রষ্টাকে টেক্কা মারার প্রচেষ্টা। প্রাণময় কলেবর যে নিছক একটা মেশিন, এহেন ধারণা গেঁথে গেছিল আমাদের মগজের অনুপরমাণুতে। যন্ত্রই যদি হয়, তাহলে সেই যন্ত্রকে মেরামত করে নিলেই তে ল্যাটা চুকে যায়। তখন অমর মরণ রক্তচরণ পলায়ন করবার পথ পাবে না। মানুষ হবে মৃত্যুহীন। চাট্টিখানি কথা নয়।

সাতবছর ধরে এহেন গবেষণা চালিয়ে গেছি এক নাগাড়ে। এই সাতবছরে হারবার্ট ওয়েস্ট বন্ধুবরের বয়স যেন একটা দিনও বাড়েনি। সেটাও একটা বৈজ্ঞানিক কেরামতি বটে। বয়সকে আটকে রাখার পন্থা কোনও ফান্টুস বৈজ্ঞানিক আজও কি বের করতে পেরেছেন? জরা বিজ্ঞান জানতেন নাকি সেকালে ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ ঋষিরা। চ্যবনপ্রাশ বানিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাতে আদৌ কতটা কাজ হয়, বুড়ো বুড়িদের লোলচর্ম মুখাবয়ব আর ছলছলে চক্ষুযন্ত্র দেখলেই মালুম হয়। যত্তোসব বোগাস আইডিয়া। জরাকে যেমন ঠেকিয়ে রাখা যায় না, আয়ুকেও নাকি টেনে লম্বা করা যায় না— এইসব বাকতাল্লায় একদম বিশ্বাসী ছিল না প্রিয় বন্ধু হারবার্ট ওয়েস্ট।

বন্ধুবরের সেই বুদ্ধি প্রোজ্জ্বল ঝকঝকে মূর্তিটা আজও আমার মনের চোখে জ্বল জ্বল করছে। মাথায় ছোট খাট, স্বর্ণকেশ, দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, মৃদুকণ্ঠ, চশমা পরা আকৃতিটা ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়ার মতন ছিল বটে, কিন্তু মাঝে মধ্যে শীতল নীল চক্ষুযুগলে নীল ঝলক দেখা দিলেই মালুম হয়ে যেত, সে আর পাঁচটা মানুষের মন নয়… বুদ্ধিমত্তায় অসাধারণ তো বটেই, চোখের ওই নীল বিদ্যুৎই বলে দিত মানুষটার মন কতখানি ইসপাত কঠিন, মনোবল যেন বজ্রতুল্য; একই সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে যেত আর একটা ব্যাপার। যত বাধা পাচ্ছে, যত বাগড়া পড়ছে, ততই একরোখা হয়ে যাচ্ছে হারবার্ট ওয়েস্ট। ক্ষিপ্ত, এক্কেবারে।

হ্যাঁ, মাঝে মধ্যেই আমাদের এক্সপেরিমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে অতীব কদর্য খুঁত যুক্ত দেহযন্ত্র বাগড়া দিয়েছে বিস্তর। কবর থেকে তুলে আনা হাড়মাস মজ্জাময় দেহপিণ্ড মস্তিষ্ক বিহীন কালান্তক নৃত্য চালিয়ে গেছে, প্রাণ দায়ক সলিউশনের থোড়াই কেয়ার করে।

এক-একটা জ্যান্ত মড়া, অথবা চলমান জিনিস, এক-একবার এক-এক রকম কাণ্ড করে গেছে। ভৌতিক উপদ্রবও সে তুলনায় কিছু নয়। সে এক দানবিক নৃত্য। ভাষায় অবর্ণনীয়। কোনওটা আমাদের বেধড়ক ঠেঙিয়েছে – ঠেঙানি খেয়ে যখন জ্ঞান হারিয়েছি, তখন রেহাই দিয়েছে। কোনওটা চম্পট দিয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড রচনা করবার পর পাগলা গারদে ঠাঁই নিয়েছে। আর একটা তো কবর থেকে উঠে এসে একটা বাচ্চাকে কাঁচা খেয়ে ফেলেছিল। ওয়েস্ট তাকে সটান গুলি করে ফের যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। যে যায় যমের বাড়ি, সে যদি একবার ফিরে আসে, তাহলে এহেন সৃষ্টি ছাড়া অনাচার তো করবেই।

মুশকিলটা হচ্ছিল এক্কেবারে টাটকা মড়া পাওয়া নিয়ে। তাইতো অমন নামহীন আতঙ্করা সৃষ্টি হয়ে গেছে একটার পর একটা। এই রকমই দু’একটা জ্যান্ত মড়া আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজছিল, দিবানিশি ফলো করছিল। চলন্ত মড়াদের এহেন পাছু নেওয়াটা বরদাস্ত করতে না পেরেই হারবার্ট ওয়েস্ট একটা সময়ে গা ঢাকাও দিয়েছিল।

দরকারটা ছিল টাটকা মড়ার। কিন্তু সেই জন্যই কি রোগী দেখতে গিয়ে অমন জুলজুল করে চেয়ে থাকত ওয়েস্ট? রোগীর রোগ সারানোর চাইতে যেন তাকে খতম করে দিতে পারলেই কেল্লাফতে হয়ে যায়? এই রকম একটা প্রত্যাশা যে ওর বৈজ্ঞানিক মনের গোলক ধাঁধায় খেলে বেড়ায়নি, তা কে বলতে পারে? ডাক্তারের লক্ষ্য যদি থাকে সদ্য মরা মড়া যোগাড় করা, তাহলে সেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া কি নিরাপদ? ওর চালচলন, হাবভাব, চাউনি-টাউনি দেখে আমার মনে সেই সন্দেহটাই কিন্তু ঘুর ঘুর করে গেছিল। মহোদয় ওয়েস্ট মানুষ বাঁচাতে চায় না, মানুষ মারতে চায়, মেরে ফেলে ফের বাঁচানোর জন্যে। কী ভয়ানক? যেনতেন প্রকারেণ একদম তাজা খাসা ডেডবডি তার দরকার।

এমন একটা সময় অবশেষে এল যখন কপাল পুড়ল একেবারেই। খাসা মড়া আর জুটছিল না। তাজা নমুনার অকাল দেখা দিলে যুগান্তকারী গবেষণা চলবে কি করে?

ক্ষিপ্ত ওয়েস্টের দু’চোখে দেখেছিলাম যেন সীমাহীন আক্রোশ। গোটা মানুষ জাতটার ওপর। কেন মরে গিয়ে তাজা মড়া হয়ে মড়া বাঁচানোর টেবিলে চলে আসছে না ঝটপট নেচে নেচে?

মড়ার আকাল দেখা দিলে গবেষণা চলবে কি করে? সাধকের সাধনায় এমন বাগড়া পড়াটা কি অন্যায় নয়?

এই সময়ে বেদম পরিশ্রমে, আর বেশ খানিকটা ভয়ের জন্যেও বটে, একটা মামুলি চাকরি জুটিয়ে নিয়ে আমি সটকান দিয়েছিলাম ইলিনয় শহরে।

ফিরে এলাম অনেক পরে। এক ঘেয়ে রোগীর দেখার মধ্যে কোনও প্রাণময়তা ছিল না বলে। গতানুগতিক প্র্যাকটিস। ধুস?

এসে দেখলাম, হারবার্ট ওয়েস্ট রয়েছে বিলক্ষণ ফুর্তির মধ্যে। কারণটা কি? জানলাম ওর মুখেই।

টাটকা তাজা সদ্য মরা মড়া পাওয়ার ঝক্কি নাকি কাটিয়ে উঠেছে অত্যাশ্চর্য এক পন্থায়। পুরো প্রব্লেমটাকে সমাধান করেছে অন্য দৃষ্টিকোন থেকে।

কি সেই পন্থা?

কৃত্রিম ভাবে মড়া সংরক্ষণ করা?

আবিষ্কার করেছে এক্কেবারে আজব একটা মলম। মিশরের মড়া সংরক্ষণ টেকনিক নিয়ে দিবারাত্রি গবেষণা চালিয়ে নাকি এক কাঠি এগিয়ে গেছে। এমন একটা মলম মিশরের ফারাও পরিবার হাতে পেলে নাকি বর্তে যেত, ওয়েস্টকে মাথায় তুলে ধেই ধেই করে নাচত।

কিন্তু মলমটাকে লাগাতে গেলে তো চাই টাটকা মড়া। সেটা পাওয়াই তো একটা হ্যাপা।

ফিকিরবাজ ওয়েস্ট সে সমস্যারও সমাধান করে ফেলেছে। একদম তাজা একটা মড়া কিভাবে জানি জোগাড় করেছে। ভেঙে বলল না ব্যাপারটা। মলম মাখিয়ে রেখে দিয়েছে ল্যাবরেটরিতে আমার ফিরে আসার পথ চেয়ে। এইবার বুঝলাম, ওয়েস্ট কেন অত কাঁদুনি গেয়ে গেছিল পরের পর চিঠির মধ্যে। আমাকে পাশে না পেয়ে সে নাকি দুনিয়া অন্ধকার দেখছে। আমার মতন বন্ধু বৎসল মনুষ্য নাকি ধরাধামে আর নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমার চাকরি ছাড়ার মূলে ছিল ওর এই ধানাই পানাই। সত্যিই তো। মাখো মাখো বন্ধুত্ব তো গড়ে তুলতে পারিনি ইলিনয় শহরে কারোর সঙ্গেই। ডাক্তারি পেশা এমনই একটা পেশা যেখানে বন্ধুবৎসল হওয়াটাও ঝকমারি। তাহলে তো ফ্রি রোগী দেখে যেতে হয়।

তাই চলে এসেছিলাম পুরোনো ডেরায়। এসেই শুনলাম এক কাঠি এগিয়ে গেছে উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী ওয়েস্ট। বানিয়ে ফেলেছে মড়া অবিকৃত রাখার আশ্চর্য মলম।

গুপ্ত গবেষণাগারে একটা মড়াও এনে রেখেছে। আচ্ছাসে মলম মাখিয়ে। মড়া এখন একদম তাজা।

সফল গবেষণা অন্তে বিজয় মাল্য যেন দু’জনেরই গলায় ঝোলে, এই তার ইচ্ছে। তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চাকরি ছাড়িয়ে এনে ফেলেছে পুরোনো ডেরায়।

কিন্তু মড়া জোটাল কি পন্থায়? আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল এইটা। হ্যাপা যে কম নয়, তা হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছি আগে। তখন ছিলাম দু’জন। এখন ও একা। টাটকা মড়া, তাজা মড়া, আস্ত মড়া ম্যানেজ করল কোন ম্যাজিকে?

ভেঙেই বলল ওয়েস্ট। জ্যান্ত যখন লোকটা, তখন ছিল সত্যি সত্যি জলজ্যান্ত, প্রাণ প্রাচুর্যে টগবগে এক পুরুষ মানুষ। আহা, দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যেত। ধড়াচূড়ায় পরিপাট্য দেখবার মতন। প্রকৃতই ঝকমকে। ট্রেন থেকে সরে নেমেছিল বোলটেন ওর্সটেড কারখানায় ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথাবার্তা বলবে বলে। টাউনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হয় তো অনেকটা পথ। ট্যাঙস ট্যাঙস করে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের কটেজের ঠিক সামনেই একটু দাঁড়িয়েছিল, কারখানাগুলো কোনদিকে জিজ্ঞেস করবার জন্যে, আর ঠিক তখনই বেচারার হার্ট এত ধকল সইতে না পেরে নেতিয়ে পড়েছিল। চাঙা করার দাওয়াই মুখে নিতে চায়নি।

তার পরেই দুম করে পড়ে গিয়ে পটল তোলে মানুষটা। হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেছিল ওয়েস্ট। আগন্তুকের সঙ্গে যেটুকু কথা বলেছিল ওয়েস্ট, তা থেকে জেনে গেছিল মানুষটাকে। মানুষটাকে বোলটনের কোনও মক্কেলই চেনে না, নাম তার রবার্ট লেভিট, জানা গেছিল পকেটের কাগজ পত্র হাতড়ে। নিবাস, সেন্টলুই। মনে হতে হয়েছে, এমন কেউ নেই দুনিয়ায় যে ছুটে আসবে খোঁজ নিতে। সাদা কথায়, লোকটার ফ্যামিলি-স্ট্যামিলি কিসসু নেই। ঝাড়া হাত-পা। হঠাৎ হাওয়া গেল মানুষটা, সে খোঁজ নিতে কারুরই আসবার সম্ভাবনা নেই।

এমন মওকা কি ছাড়া যায়? আজব এক্সপেরিমেন্টের উপকরণ তো এসে গেছে যেন স্রেফ খোদার মর্জিতে। যদি বেঁচে নাও ওঠে, দুনিয়ার কাক পক্ষীও তা টের পাবে না। আমাদের গুপ্ত গবেষণা গুপ্তই থেকে যাবে। লাশ পুঁতে দেব জঙ্গলে, যে জঙ্গল রয়েছে এই বাড়ি আর কুমোর মাঠের ঠিক মাঝখানে।

আর যদি আগন্তুক নতুন আয়ু পেয়ে যায়, তাহলে তো কেল্লা ফতে! দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে আমাদের গুণগান, নামযশ, মহাকীর্তি। চিরকালের জন্যে অমর হয়ে যাব আমরাই, মহাকীর্তির মধ্যে দিয়ে। ওই যে সংস্কৃতে একটা কথা আছে, কীর্তিমান যারা, বেঁচে থাকে তারাই। কীর্তির মধ্যে। আমাদের কপালে নাচছে সেই সুনাম। যশ। আরও কত কি? কীর্তিরূপ স্তম্ভ হোক এই মহাকর্ম?

বন্ধুবর হারবার্ট ওয়েস্ট তাই সময় নষ্ট করেনি একটুও। কব্দিজে ফুঁড়ে দিয়েছে ওর সেই সঞ্জীবনী আরক। দিয়েই, পরের পর চিঠি লিখে গেছে আমাকে। ফিরে আসার জন্যে। অবিলম্বে।

আমার মনে কিন্তু একটু ধোঁকা লেগেছিল। যে মানুষটার হার্ট এত কমজোরি, ফট করে পটকে যায়, সে কি সফল করতে পারবে আমাদের দুনিয়া কাঁপানো এক্সপেরিমেন্ট?

ওয়েস্ট কিন্তু অবিচল এ ব্যাপারে। ধ্রুব বিশ্বাস বটবৃক্ষের মতন অজস্র ঝুরি নামিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে গেছে মনের মধ্যে। ‘রাখে হরি, মারে কে?’ – এই বাংলা প্রবচনের মতন একটা আমেরিকান প্রবাদ আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিল, এত বছর পরে তা মনে করতে পারছি না। প্রবাদটা নাকি রেড ইণ্ডিয়ানদের। তারা নাকি এই রকম অনেক গুপ্ত বিদ্যা জানত। বিস্তর গূঢ় রহস্য ছিল তাদের মজ্জায়। মহা ম্যাজিশিয়ান।

মোদ্দা কথা, আশায় ঊদ্দীপনায় টগবগ করে ফুটে যাচ্ছিল হারবার্ট ওয়েস্ট। অবশেষে হয়তো বুদ্ধি যুক্তির জ্যোতি সমেত নিপাট নিষ্ঠ একটা জ্যান্ত মড়া সত্যি সত্যি বানানো যাবে।

সেই রাতেই দুই মক্কেল পাতাল কুঠরির গুপ্ত গবেষণাগারে দাঁড়িয়ে প্রোজ্জ্বল চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলাম জোরাল আর্কলাইটের তলায় শোয়ানো ধবধবে সাদা, নীরব নিস্তব্ধ মূর্তিটাকে। মলমটা কাজ দিয়েছে দারুণ রকম। নইলে আমি তাজ্জব হয়ে যাব কেন পনেরো দিন আগে পটল তোলা কলেবরকে এমন সতেজ দৃপ্ত অবস্থায় দেখে। মড়া বলেই মনেই হচ্ছেনা, যেন দু’চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে।

দেহকাঠামো বেশ মজবুত। কামারশালায় পেটাই বডি বললেই চলে। শক্ত হয়নি একটুও পনেরোটা দিন পনেরোটা রাত পরেও। আশ্চর্য মলম বলতে হয় এমন মলমকেই।

সত্যি সত্যিই পটকেছে কি না, জিজ্ঞেসও করেছিলাম ওয়েস্ট মহাপ্রভুকে। নিশ্চিন্ত করেছিল আমাকে বেশ কিছু বিজ্ঞানের কথা ঝালিয়ে নিয়ে যা, আগে থেকেই জানা ছিল আমার।

যেমন, প্রাণবহ্নি পুরোপুরি নিভে গেছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পুণর্জীবনী আরক প্রয়োগই করা হয় না। কারণ একটাই। প্রাণের ফুলকি যদি থেকে থাকে একটি মাত্র কোষের মধ্যেও, তাহলেই তো বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে সঞ্জীবনী সলিউশন।

এই সব বাকতাল্লা ঝেড়ে যাওয়ার পর ওয়েস্ট নিমগ্ন হয়েছিল প্রস্তুতি পর্বে, আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম এক্সপেরিমেন্টের এলাহি বন্দোবস্ত দেখে। খুবই সুক্ষ্ম ব্যাপার-স্যাপারে সমাহার ঘটিয়েছে নব্যযুগের তান্ত্রিক বন্ধু নতুন পন্থায় মড়া জাগানোর ম্যাজিক প্রক্রিয়ায়। চুলচেরা সেই সব সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ব্যাপার সামলাতে চায় নিজের হাতে, বিশ্বাস নেই কাউকে। আমি তো বিষম কৌতূহল চাপতে না পেরে স্রেফ ডাক্তারি মনোভাব নিয়ে মড়া সত্যিই মড়া কি না, সেটা নাড়ি টিপে পরখ করতে গেছিলাম। ছুঁতেই দেয়নি আমাকে।

তারপরেই প্যাঁট করে একটা ড্রাগ ইঞ্জেকশন করে দিয়েছিল মড়া মহাশয়ের কব্জিতে।

কারণটা সমঝে দিয়েছিল জলবৎ তরলম ভাবে। যে আরক শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে শরীর শক্ত হতে দেয়নি, সেই আরকের ক্ষমতাটা তো আগে নষ্ট করতে হবে। নিষ্ক্রিয় করার জন্যেই নতুন এই ড্রাগ।

এরপরের ড্রাগ ইঞ্জেকশন দিলেই শুরু হবে পুনর্জীবন পর্ব।

আমি চোখ বড়ো বড়ো করে চেয়েছিলাম নিথর নিস্পন্দ কলেবরটার দিকে। কে বলবে মড়া, যেন ঘুমোচ্ছে একটা মানুষ।

একটু পরেই…

টুক টুক করে, থির থির করে, কেঁপে উঠেছিল হাত আর পা।

সঙ্গে সঙ্গে একখানা বালিশ গায়ের জোরে কলেবরের মুখের ওপর চেপে ধরেছিল হারবার্ট ওয়েস্ট। মুখের পেশিতে সেই মুহূর্তে জাগ্রত হয়েছিল কিঞ্চিৎ কাঁপুনি, জ্যান্ত মানুষের মুখে যেমনটা দেখা যায়, কিন্তু পাশ করা ডাক্তার, মানব দরদী ডাক্তার হারবার্ট ওয়েস্ট চোখের পাতা না কাঁপিয়ে গায়ের জোরে বালিশটাকে চেপে ধরে রেখেছিল গোটা মুখখানা জুড়ে। যতক্ষণ না মড়া মহাশয় ফের নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছে, ততক্ষণ বালিশ সরায়নি নাক মুখের ওপর থেকে।

সেই সময়ে ওয়েস্টের মুখের চেহারা আমি দেখেছিলাম। বিপুল উদ্যম প্রতিটি অনুপরমাণুর মধ্যে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চললেও মুখ এক্কেবারে বিবর্ণ।

পরক্ষণেই আরও কয়েকটা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গেছিল বন্ধুবর, মড়া সত্যিই মড়া কিনা, তা যাচাই করার জন্যে।

তারপর বাঁ হাতে ইঞ্জেকশন দিয়েছিল নতুন একটা আরক। বেশ মেপেজুপে। নিখুঁত মাপে। সঞ্জীবনী মন্ত্রবিশেষ সেই সলিউশন। সারা বিকেল ধরে বিশেষ এই আরকটা বানিয়ে রেখেছিল, কলেজ লাইফে এত সতর্ক হতে তো দেখিনি। তখন অন্ধকারে হাতড়াছিলাম, এখন এক একটা ব্যর্থতা এনে দিয়েছে সাফল্যের চাবিকাঠি হাতের মুঠোয়।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম। সেই প্রথম সত্যিকারের সদ্য অক্কা পাওয়া মড়ার ওপর চলছে এক্সপেরিমেন্ট। সেই সাসপেন্স ভাষায় অবর্ণনীয়। এই বুঝি ঠোঁট নড়বে জ্যান্ত মড়ার, ফিস ফিস করে বলে যাবে মরে গিয়ে দেখে আসা ইথার জগতের সূক্ষ্মদেহীদের কথা আর কাহিনি।

ওয়েস্ট নির্জলা বাস্তববাদী মানুষ। আত্মা-ফাত্মার অস্তিত্বের এক্কেবারে অবিশ্বাসী। নাস্তিক নম্বর ওয়ান। চেতনা মানেই চলমান দেহযন্ত্রের কাণ্ডকারখানা। মেশিন চলছে মেশিনের জোরে, আত্মার ঠাঁই নেই সেখানে। ব্রহ্মলোক-টহ্মলোক সব বোগাস।

তত্ত্বগত ভাবে আমি ওর বিশ্বাসে ডিটা মেরে গেলেও পুরোপুরি ভাবে পূর্বপুরুষদের ধ্যান ধারণা বিশ্বাসকে উড়িয়ে দিতে পারিনি। সে কথা আগেই বলেছি।

তাই রীতিমতো স্পন্দিত কলেবরে বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিলাম নিথর নমুনাটার দিকে। প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম, এই বুঝি ঘটবে রক্ত ছলকানো কিছু একটা। আরখামের খামার বাড়িতে প্রথম এক্সপেরিমেন্টের স্মৃতি তো ফিকে হয়নি মন থেকে।

অমানবিক একখানা চিৎকার যদি ছাড়ে এই মড়া, তখন আমি করবটা কি? ল্যাজ তুলে পালাব? বন্ধুকে ফেলে? চাচা আপন বাঁচা নীতি অনুসরণ করাই তো শ্রেয়।

দু’দুটো সপ্তাহ ধরে যে কলেবরটা নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে, আমি তো দুই চক্ষু ছানাবড়া করে চেয়েছিলাম সেই মড়ার দিকে। কে বলবে মরেছে চোদ্দ পনেরো দিন আগে। এ যে সদ্য মরে যাওয়া মড়া। একটুও শক্ত হয়নি, আড়ষ্ট হয়নি। হিমশীতল হলেও দিব্বি তাজা। জ্যান্ত বলেই তো মনে হচ্ছে।

ওয়েস্ট কিন্তু পইপই করে রিপিট করে গেছিল একই আশ্বাস বাক্য — বন্ধু হে, জ্যান্ত নয়, সত্যিই প্রাণ পাখি উড়ে গেছে খাঁচা ছেড়ে?

বলছে যখন এত করে, তখন তা মেনে নিতেই হয়েছে আমাকে। যুক্তি যা দেখিয়েছিল, সেটাও তো ফ্যালনা নয়। স্রেফ মড়া না হলে সলিউশন কাজ দেবে না এক্কেবারেই। মড়া জাগানো মন্ত্রময় আরক কার্যকর হয় শুধু মড়ার ওপরেই জ্যান্ত বডির ওপর নয়। মূল প্রাণসত্তার ছিটে ফোঁটাও যদি থেকে যায় অগুন্তি দেহকোষের একটার মধ্যে আরক কাজ দেবে কাঁচকলা।

এহেন বাকতাল্লা দিতে দিতে নিবিড় নিষ্ঠায় এক্সপেরিমেন্টের প্রথম পর্বের বিবিধ ধাপের মধ্যে ওয়েস্ট যখন তন্ময়, আমি তখন চোখ বড়ো বড়ো করে দেখে যাচ্ছিলাম ওর কাণ্ডকারখানা। প্রতিটি পর্ব যাতে নিখুঁত হয়, ধ্যানস্থ হয়ে করে যাচ্ছে সেই সব কাজ, জটিল মটিল সেই সব কাজ করে যাচ্ছে নিজের হাতে, বিশ্বাস নেই কাউকে, এমনকি আমাকেও যে কিনা ওর প্রাণের দোস্ত।

প্যাঁট করে আর একটা আরক ফুঁড়ে দিয়েছিল মড়া মানুষটার বাঁ হাতের কব্জির একটা শিরায়, যেখানে আগে ফুঁড়েছিল মড়া জাগানোর সলিউশন, ঠিক তার পাশে। কারণটা শুনিয়ে গেছিল মুখে মুখে। তাজা রাখার প্রক্রিয়ার ক্ষমতা আরও খানিকটা নাশ করতে হবে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করতে হবে। মড়া হবে তখন সত্যিই মড়া।

এই ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার একটু পরেই খুব মৃদু একটা কম্পন দেখা দিয়েছিল গালে, ঠোঁটে, চোখের পাতায়। যে গাল এতক্ষণ ছিল খড়ির মতন সাদাটে, সেখানে জাগ্রত হয়েছিল ঈষৎ রক্তাভা, ছড়িয়ে গেছিল বিদঘুটে ভাবে ছাঁটা চিবুকের দাড়ির নিচে। ওয়েস্ট বাঁ হাতের কব্জি টিপে নাড়ি দেখছিল, এখন সজোরে মাথা নাড়িয়ে উল্লাস দেখাতে না দেখাতেই মড়ার মুখের ওপর বেঁকিয়ে ধরে রাখা আয়নাতে কুয়াশা জমে গেছিল। অল্প সল্প নড়াচড়া দেখা গেছিল পেশি পেশিতে, তার পরেই বেশ বোঝা গেছিল শ্বাস প্রশ্বাস চালু হয়ে গেছে। বুঝে গেছিলাম, এবার আর অশ্বডিম্ব প্রসব করছে না যুগান্তকারী এই এক্সপেরিমেন্ট। বুক উঠছে আর নামছে। চোখের পাতার দিকে চাইতেই মন হল যেন থির থির করে কাঁপছে। খুলে গেল পরক্ষণেই। দেখতে পেলাম চোখের চেহারা। ঈষৎ ধূসর, প্রশান্ত, আর সজীব… কিন্তু তখনও ধীরশক্তি বিহীন, এমনকি চক্ষুদীপ্তিতে কৌতূহলের ছিটে ফোঁটাও নেই।

আমার মাথায় ভূত চেপেছিল নিশ্চয় সেই মুহূর্তে। সৃষ্টিছাড়া খেয়াল খুশি নৃত্য করেছিল মগজের কোষে কোষে। চাট্টিখানি ব্যাপার? মড়া চোখ মেলেছে? আর কি চুপ করে থাকা যায়?

জ্যান্ত মড়ার কান তখন সবে লালচে হয়ে উঠছে। রক্তের আভাস জাগছে। আমি সেই কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পরের পর উদ্ভট প্রশ্ন করে গেছিলাম। দেবযান, পিতৃযান ইত্যাদি পরলোক সম্পর্কিত প্রশ্ন। হয়তো এখনও সেই সব লোক সম্বন্ধে অনেক স্মৃতি টিকে আছে সদ্য ফিরে আসা মানুষটার মধ্যে। জানতে চেয়েছিলাম আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রাণবায়ু কি একরকমের বায়ুরশ্মি? শক্তিরেখা? প্লক্ষদ্বীপের অধিবাসীরা নাকি ৫০০০ বছর আর পুষ্করদ্বীপের মানুষরা ১০,০০০ বছর বেঁচে থাকত এই যে পুরাণ কাহিনি, এর মুলে কি শক্তিরেখার কেরামতি ছিল?

এই ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠেছিলাম অচিরেই। বেশ ভয় পেয়ে! প্রেতলোক জায়গাটা খুব সুখপ্রদ নয় লোকের মানুষের কাছে। তাই সামলে নিয়েছিলাম নিজেকে। শেষ প্রশ্নটা আজও মনে আছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম “ছিলেন কোথায়?”

জবাবটা আদৌ পেয়েছিলাম কি না, সে ব্যাপারে আজও সংশয় আছে মনের মধ্যে।

কেননা, মুখবিবর থেকে তো কোনও আওয়াজ বেরয়নি। কিন্তু বেশ মনে পড়ে, ঠোঁট দুটো যেন থিরথির করে কেঁপে গেছিল। ওষ্ঠ কম্পন দেখে যেন মনে হয়েছিল, জবাবটা এই রকম “এখন যেখানে।”

শব্দ দুটোর মানে কি, তাৎপর্য কি হতে পারে, তা আমার কাছে স্পষ্ট নয় আজও। বুঝ সাধু যে জানো লক্ষণ?

সেই মুহূর্তে আমার ভেতরটা তখন তুরকনাচ নেচে চলেছিল। কেল্লা মার দিয়া? এক্সপেরিমেন্ট সফল! এই প্রথম মড়ার মুখ দিয়ে বাক্য নিঃসরণ ঘটেছে। কম কথা!

পরমুহূর্তেই তিলমাত্র সংশয় আর রইল না। এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হওয়া নিয়ে। সলিউশন কাজ দিয়েছে, নিঃসন্দেহে কেরামতি দেখিয়ে দিয়েছে, সাময়িক ভাবে হলেও কেল্লা মেরে দিয়েছে, মড়াকে প্রাণময় করে তুলেছে। জয় জগদীশ্বর… যদি ঈশ্বর বলে কিছু থাকে, তিনি কৃপা করেছেন। অথবা, ভেলকি দেখাতে পেরেছি আমরা… এবার টনক নড়বে এই পৃথিবীর প্রথম সারির বৈজ্ঞানিকদের সোল্লাসে বলা যাবে এখন থেকে, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন?

পরমুহূর্তে কিন্তু ছন্দ পতন ঘটে ছিল চিন্তাবিলাসে।

আচমকা দু’হাত শূন্যে নিক্ষেপ করে আর্ত চিৎকার ছেড়েছিল বেঁচে ওঠা মানুষটা… আতীক্ষ্ণ সেই আর্তনাদ সেই দাবড়ানি, যেন আমার দু’কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়ে মস্তিষ্কের লক্ষকোটি কোষের মধ্যে তাল বেতালের নৃত্য জাগ্রত করেছিল। ইহজীবনে ভুলব না সেই হুঙ্কার।

“দূর হ? দূর হ? বেঁটে বামন উজবুক কাঁহাকার? আম্বা কত? ছুঁচ ফোটাচ্ছিস গায়ে? ফের যদি ফোটাস, ছিঁড়ে নেব মুণ্ডু? গেণ্ডুয়া খেলব ডবল মুণ্ডু নিয়ে?”

৫. ছায়া থেকে ছিটকে আসা হুহুংকার

গায়ে কাঁটা জাগানো অনেক কাণ্ড কারখানা অনেকের মুখেই শোনা যায়। সব সময়ে যে ছেপে সেই সব সৃষ্টি ছাড়া কাহিনি, তা কিন্তু নয়। এ রকম অনেক রক্ত জলকরা ঘটনা ঘটে যায় যখন বড়ো বড়ো লড়াই লাগে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের। সেই সব কাহিনি যত না লোম খাড়া করে ছাড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি লোমহর্ষক আমার একটা ভয় পাওয়ার অভিজ্ঞত। ছায়া থেকে ছিটকে আসা সেই বিভীষিকা আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

একটা সময়ে যুদ্ধে গেছিলাম আমি ডাক্তার হয়ে। ছিলাম ফাস্ট লেফটেন্যান্ট। আমি যে স্বইচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম, তা কিন্তু নয়। আমার প্রাণপ্রিয় দোস্ত ডক্টর হারবার্ট ওয়েস্ট একরকম টেনে হিঁচড়েই আমাকে নিয়ে গেছিল রণক্ষেত্রে ডাক্তার হিসেবে। আমি যে তার সহযোগী ছিলাম রক্তজল করা বিস্তর এক্সপেরিমেন্টে। মড়া বাঁচানোর পরীক্ষা নিরীক্ষায় আমাকে পাশে না পেলে নাকি ও মেজাজে আসত না। যুদ্ধক্ষেত্রে চেয়েছিল আমি থাকি ওর সঙ্গে, একই অভিলাষ নিয়ে, মৃত্যুর পরপার থেকে মরা মানুষকে টেনে আনার মহতী পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিরাম দেয়নি যুদ্ধক্ষেত্রেও। যুদ্ধে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যটাই ছিল যে সেইটা। সহজে টাটকা মড়া পাওয়া। রণক্ষেত্রে যা কিনা আকছার পাওয়া যায়। না চাইলেও জুটে যায়।

ডক্টর হারবার্ট ওয়েস্ট তখন কাটা ছেঁড়ার ডাক্তার হিসেবে খুব নাম করে ফেলেছে। যুদ্ধে যাওয়ার মত্তকা পেতেই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছিল আমাকে আমার ইচ্ছে না থাকলেও। সার্জন হিসেবে। গুলি গোলা যেখানে হরদম চলে, হাত-পা কেটে বাদ দিতে হয় কথায় কথায়, সেখানে শল্যচিকিৎসকের কদর তো সবচেয়ে বেশি।

আমার কিন্তু খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। হারবার্ট ওয়েস্টের সান্নিধ্য যেন ছুঁচ ফুটিয়ে যাচ্ছিল আমার সারা গায়ে। বিদিগিচ্ছিরি ওইসব এক্সপেরিমেন্ট কাঁহাতক সহ্য করা যায়? ওয়েস্ট কিন্তু নাছোড়বান্দা। গুরু যদি মনের মতন শিষ্য পায় ছাড়তে কি চায়?

ডক্টর ওয়েস্ট তেড়েমেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছিল আর্ত সেবার মনোভাব নিয়ে নয়। জখমদের কষ্ট লাঘব করার কোনও মহৎ মনোভাবই ছিল না ওর মনের মধ্যে। হারবার্ট ছিল অনুপরমাণুময় একটা হিমশীতল ধীশক্তি যন্ত্র বিশেষ। স্রেফ একটা মেশিন। মানুষরূপী মেশিন। ইনটেলেকচুয়াল মেশিন। চেহারায় ছোটখাট, মাথার চুল সোনালি, চোখের রঙ সমুদ্র-নীল, চশমা খাড়া নাকের ওপর প্রায় অষ্টপ্রহর— ঘুমের সময়টুকু বাদে। আমি যে নিরপেক্ষ থাকতে চাই, সাতে পাঁচে থাকতে চাই না, আমার ভেতরে মাঝে মধ্যে যে নিষ্ক্রিয় নিরুদ্যম থাকার জোয়ার আসে, হারবার্ট তা জানত; তখন তাচ্ছিল্যের চোখে এমন ভাবে চেয়ে থাকতে আমার দিকে, যেন আমি একটা মনুষ্যরূপী ইতর শ্রেণীর চিড়িয়া বিশেষ। অন্তর্ভেদী সেই চাহনি রক্ত জল করে দিত আমার।

যুদ্ধক্ষেত্রে গেছিল হারবার্ট অন্য ফিকিরে। সেই ধান্দাবাজির জন্যেই মিলিটারি ইউনিফর্মটা দরকার ছিল। যাকে বলে ভেক নেওয়া, তাই। স্রেফ খোলস, ডাক্তারের খোলস। ভেতরে অন্য বস্তু। একটা পয়মাল।

টাটকা মড়া পাওয়া যায় যে রণক্ষেত্রে। সদ্য অক্কা পাওয়া মড়া। এমন জিনিসের দেদার সাপ্লাই যেখানে সে জায়গাই তো চাই মড়া জাগানোর ম্যাজিশিয়ান ডক্টর হারবার্ট ওয়েস্ট-য়ের?

এমন একটা সাধনা বারে বারে বিঘ্নিত হয়েছে বোস্টনে থাকার সময়। লাথি ঝাঁটাও খেয়েছে বিস্তর। জহুরি জহর চেনে, বেগুনওলা বেগুন। তাই কদর পায়নি কোথাও। কলেজ লাইফে শুরু করেছিল গুপ্ত গবেষণা, প্রথম প্রথম ছোটখাট জন্তুর ওপর, তারপর নর কলেবরের ওপর, রেজাল্ট হয়েছিল হাড়কাঁপানো। যদিও বা টাটকা মড়া পাওয়া গেছিল, সেই গণ্ডমূর্খরা প্রাণশক্তি ফিরে পাওয়ার পর যে ব্যবহারটা করেছিল, তা ভদ্রোচিত নয় মোটেই। সৃষ্টি ছাড়া আচরণ, এক কথায়। সঠিক ফরমুলা আবিষ্কার করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গেছিল হারবার্ট ওয়েস্ট-য়ের। ব্যাপারটা বিলক্ষণ ভজঘট। এক এক রকম নমুনাকে প্রাণময় করে তুলতে গেলে দরকার এক-এক প্রাণদায়ক রসায়ন। আংশিক ব্যর্থতা যখন এসেছে, তখন ভয়ের চোটে কেঁচো হয়ে থেকেছে বেচারা যথেষ্ট টাটকা নয় এমন মড়া অথবা বিলক্ষণ প্রাণদায়ক নয় এমন আরক অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে, নামহীন আতঙ্ক জাগ্রত করেছে সমাজ সংসারে। সে সব কাহিনি কহতব্য নয়া এহেন অপদার্থদের অনেকেই সজীব হয়ে চক্কর মারছে ধমনীতে, একটাই রয়েছে শুধু পাগলা গারদে, বাকিগুলো ভ্যানিশড হয়ে গেছে। পরিণামটা কি হতে পারে, ভাবলেই সত্যি সত্যি গায়ে কাঁটা দেয় হারবার্ট ওয়েস্টের। শিউরে ওঠে। আমার নিজের চোখে দেখা।

যেহেতু সে পণ্ডিত মূর্খ নয়, তাই এত বাগড়া পড়া সত্ত্বেও সাধন সঙ্কল্প ত্যাগ করতে পারেনি। সাধনায় সিদ্ধিলাভ কি এত সহজে হয়? অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। মানুষ অমর করার যজ্ঞে অন্তরায় তো থাকবেই।

হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছিল হারবার্ট ওয়েস্ট, মড়া জ্যান্ত করতে হলে চাই সদ্য পটকে যাওয়া মড়া, তবেই সেই নমুনা কাজ দেবে যুগান্তকারী এক্সপেরিমেন্টে। তাই তো অস্বাভাবিক পন্থায় বড়ি লুঠ করা আরম্ভ করে দিয়েছিল কোনও রকম নীতি নিষ্ঠার পরোয়া না করে। ব্যাপারটা অতীব লোমহর্ষক। কিন্তু হারবার্ট যে তখন একরোখা গণ্ডার বললেই চলে। কলেজ লাইফে আর প্র্যাকটিস করার সময়ে আমি বলতে গেলে গদগদ হয়ে থাকতাম ওর সাধন প্রক্রিয়ায়, কিন্তু তারপর থেকেই যখন লাশ লুঠেরা হয়ে গেছিল বন্ধুবর, তখন থেকে দেখলেই আমার হৃদকম্পটা উপস্থিত হত। জ্যান্ত জাঁকালো বডির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে ওর চেয়ে থাকার ধরনটা দেখলে গা শির শির করত। তারপর পাতাল কুঠরির ল্যাবরেটরিতে ঘটে গেছিল গা হিম করা সেই ব্যাপারটা। তখনই তো জেনেছিলাম, এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাওয়ার জন্যে কিভাবে জোগাড় করেছিল এক্কেবারে জ্যান্ত একটা নরদেহ। মড়া জোটানোর ফন্দি ফিকিরের মধ্যে যুক্তির বালাই রাখেনি একদম, সেই প্রথম। সফল হয়েছিল বটে, দামও দিতে হয়েছিল বিলক্ষণ, তারপর থেকেই আরও হিমশীতল হয়ে গেছিল বন্ধুবর নমুনা জোটানোর ব্যাপারে।