পারির দাড়িওয়ালা আর চাঁদে চড়ার গল্প

লেখক: কৌশিক মজুমদার

শিল্পী: ইন্টারনেট

যখন এই লেখাটা লিখছি, গোটা দেশ এক অদ্ভুত দোলাচলে আছে। বিক্রম চাঁদে পা দিয়েছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। আমরা সবাই প্রহর গুনছি, এই হয়তো বিক্রম তাঁর শক্তি ফিরে পেল। জানাতে পারল ঠিক কেমনটা লাগছে চাঁদের পিঠে চেপে। মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। বাল্টিমোরের গান ক্লাবের সদস্যদের প্রায় একই দশা হয়েছিল। ঘটনাটা খুলেই বলি বরং..

১৮৬৫-র গ্রীষ্মকাল। সদ্য শেষ হয়েছে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। বাতাসে কান পাতলে হয়তো বা শোনা যায় ক্ষীণ হাহাকারের আওয়াজ। প্রতিটি প্রশ্বাসে বোঝা যায়, বাতাসে বারুদের গন্ধ মিলিয়ে যায়নি একেবারে। বাঁধভাঙা জোয়ারের পর সবকিছু যেমন অদ্ভুত থমথমে একটা শান্তি ভাব নিয়ে থাকে, গোটা মার্কিন মুলুকের এখন সেই দশা। শান্তি ফিরেছে। কিন্তু সেই শ্মশানের শান্তি অতিষ্ঠ করে তুলল বাল্টিমোরের বিখ্যাত ‘গান ক্লাব’-এর সদস্যদের। তাদের কাজই ছিল কামান, বন্দুক, গোলা-বারুদ তৈরি করা। কি করে এক-একটা বড় বড় গোলাকে বহুদূর পাঠানো যায়, কেমনভাবে ধ্বংসের বাজনা আরও জোরে জোরে বাজানো যায়, কেমন করে আরও অনেক বেশি মানুষ মারা যায় তা-ই ছিল এ ক্লাবের সদস্যদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। ফলে যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে তারা বেজায় বিপদে পড়ল। ক্লাবের মিটিং-এ হা-হুতাশ ছাড়া সদস্যদের কিছু করার নেই। এমন অবস্থায় পাঁচই অক্টোবর ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন ঘোষণা করলেন, ‘আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, আপনারা সকলেই পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রকে দেখেছেন, আমরা সেই চন্দ্রলোকে অভিযান চালাতে যাচ্ছি। চন্দ্রলোক আবিষ্কার করে আমরা নতুন কলম্বাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাই।’

আরো একটি বৈঠকে কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের স্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কামানের গোলা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হলো। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবজার্ভেটরির একজন বিজ্ঞানী পরামর্শ দিলেন, গোলা নিক্ষেপের স্থানটি বিষুবরেখার কাছাকাছি হতে হবে। তাদের সামনে দুটি স্থান সুবিধাজনক ফ্লোরিডা কিংবা টেক্সাস। তুমুল প্রতিযোগিতা হল স্থান নিয়ে। একদল চায় ফ্লোরিডা, অন্যদল টেক্সাস। জয় হল ফ্লোরিডার। গান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইম্মে বারবিকানের এক পুরানো শত্রুও প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলাডেলফিয়ার ক্যাপ্টেন নিকোল ঘোষণা করলেন, তার প্রকল্পটি অবিশ্বাস্য ও অবাস্তবায়নযোগ্য। তিনি অভিযানের বিভিন্ন অংশ ও উপাদান নিয়ে একটার চেয়ে অন্যটা বড় এমন বিশাল অঙ্কের বাজি ধরতে শুরু করলেন। প্রথম চ্যালেঞ্জ অতিকায় কামান নির্মাণের টাকা জোগাড়। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলো থেকে কামানের টাকা উঠল। যুক্তরাষ্ট্র দিল চার মিলিয়ন ডলার, ব্রিটেন এক ফার্দিংও দেয়নি। তবে অন্যান্য দেশ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় প্রকল্পের খরচ সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন ডলার উঠে গেল। ফ্লোরিডার স্টোনস হিলে কামান নির্মাণের কাজ শুরু হল। কলম্বিয়াড কামান স্থাপনের জন্য ৯০০ ফুট গভীর ও ৬০ ফুট ব্যাসের গর্ত খোঁড়ার কাজটি শেষ মুহূর্তে সম্পন্ন হল। কিন্তু শেষ সময়ে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। ফরাসি অভিযাত্রী মিশেল আরদা জরুরি বার্তা পাঠিয়ে জানালেন, অতিকায় কামানের জন্য যে গোলা তৈরি হবে, তিনি তার ভেতরে থাকতে চান। গোলাটির গন্তব্য চাঁদ হওয়ায় তিনিই চাঁদের প্রথম মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার সম্মান অর্জন করবেন। কিন্তু ব্যাপারটি যে ভীষণ ভয়ংকর, এটি সবাই স্বীকার করলেন। ইম্মে বারবিকান বললেন, ব্যাটা যখন সাহস দেখাচ্ছে, আমাদের সমস্যা কী। থাক ব্যাটা গোলার ভেতর তার নির্দেশে গোলার ভেতরে অভিযাত্রী মিশেলকে ঢুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করা হল। ক্যাপ্টেন নিকোল আবার বাজি ধরলেন, শেষ পর্যন্ত মিশেল আসবেন না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিশেল এসে গেলেন এবং তাকে গোলার ভেতর স্থাপন করার আয়োজন যখন চলছে, তখন বারবিকান ও নিকোলের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে। নিকোল তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে মিশেল আরদা প্রস্তাব করলেন, বৈরিতা দুজনের জন্যই ক্ষতিকর, তার চেয়ে তারা দুজন বরং তার সফরসঙ্গী হলে নিজেদের বৈরিতা ঘুচবে এবং এক সঙ্গে তিনজনের চন্দ্র বিজয়ের দুর্লভ কাজটাও করা হচ্ছে। গৌরবের ভাগ তখন তিনজনেরই। প্রস্তাবটি সবাই সমর্থন করলেন। কামানের গোলার ভেতর তিনজনের অবস্থানের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হলো। এই গোলাটি একটি বড় ক্যাপসুল। ডিসেম্বরে গান ক্লাব উৎসবের মধ্য দিয়ে ফ্লোরিডার স্টোনস হিল লাঞ্চিং প্যাড থেকে অতিকায় কামানের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোলাটিকে চাঁদের দিকে নিক্ষেপ করল। কিন্তু ক্রমেই মাঝপথে বৈরী আবহাওয়ার বিষয়টি তেমন গুরুত্ব না পাওয়ায় ক্যাপসুল গোলাটি নির্ধারিত লক্ষ্যে না পৌঁছে চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে মহাকাশের নিয়ম মেনে সেখানেই ঘুরতে থাকল। যে তিনজনের সবার আগে চাঁদে পৌঁছার কথা, মিশেল, নিকোল ও বারবিকান তিনজনই চাঁদের কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের কী হয়েছে, কেউ জানে না।

তবে চাঁদে মানুষ বা যান পাঠানোর চেষ্টা সাহিত্যে সেই প্রথম না। খ্রিস্টজন্মের ৭৯ বছর পর প্রকাশিত গ্রিক লেখক লুসিয়ানের লেখা ‘ট্রু হিস্ট্রি’তে চাঁদের মানুষ ও সূর্যের মানুষের দেখা মেলে। সেখানে দুই ধরনের এলিয়েনের মধ্যে লড়াই পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায় পৃথিবীর মানুষ। দান্তের ‘দ্য ডিভাইন কমেডি’ প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে। এখানে চাঁদ হচ্ছে স্বর্গের প্রথম স্তর। যাদের পুণ্যের ঘাটতি, যারা তাদের পবিত্র ব্রত ভঙ্গ করেছে, তাদের আত্মা পরিত্যক্ত অবস্থায় চাঁদে অবস্থান করছে।

১৬৩৪ সালে প্রকাশিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস ক্যাপলারের ‘সোমনিয়াম’ উপন্যাসের নাম উল্লেখ করতেই হবে। সোমনিয়াম মানে স্বপ্ন। এটি প্রথম যথার্থ সায়েন্টিফিক ফ্যান্টাসি। এখানে ক্যাপলার উল্লেখ করেন, গ্রহ ও চাঁদ স্থির নয়, কক্ষপথে আবর্তন করে। তিনি সোমনিয়ামে চাঁদে জীবন্ত সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন। চন্দ্রবিজয়ের ধারণা ভিন্নভাবে এনেছেন রিপভ্যান উইংকল-খ্যাত ওয়াশিংটন আরভিং। এতে চাঁদের মানুষ পৃথিবী জয় করেছে। তারা মানুষকে তাদের দাস হতে বাধ্য করেছে। এটি মূলত রাজনৈতিক স্যাটায়ার। জোসেস অ্যাটার্লির (মূল নাম জর্জ টাকার) কাহিনিটির নাম বেশ দীর্ঘ ‘আ ভয়েজ টু দ্য মুন : উইথ সাম অ্যাকাউন্ট অব দ্য ম্যানার্স অ্যান্ড কাস্টমস, সায়েন্স অ্যান্ড ফিলোসফি, অন দ্য পিপল অব মরোসোফিয়া অ্যান্ড আদার লুনারিজ।’ ১৮২৭ সালে প্রকাশিত চান্দ্রসমাজ নিয়ে স্যাটায়ারটি পৃথিবীর মনুষ্যসমাজের প্রতিবিম্ব। লেখক লুনারিয়াম নামের একটি পার্থিব ধাতব পদার্থের কথা বলেছেন, যা চাঁদের প্রতি আকৃষ্ট। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে অ্যাডগার এলেন পোর ‘দ্য আনপ্যারালেলড অ্যাডভেঞ্চার অব ওয়ান হ্যান্স পিফল’ বিজ্ঞানসম্মত চাঁদযাত্রার সেই শুরু। চাঁদে যাওয়ার বাহন বেলুন। তিন বছর পর ১৮৩৮ সালে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন একজন রাতপ্রহরীকে জাদুকরী জুতা পরিয়ে চাঁদে পাঠালেন। পৃথিবীতে ফেরার পর যতক্ষণ না তার পা থেকে জুতা খোলা হয়, প্রহরী স্বস্তি পাচ্ছিল না।

আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে বসে পারীর যে দাড়িওয়ালা বাল্টিমোর তথা আমেরিকার ভবিষ্যৎ স্থির করলেন, তিনি ততদিনে সাহিত্যজগতের এক পরিচিত মুখ। এককালে স্টক এক্সচেঞ্জে করণিকের কাজ করে পেট চালানো এই মানুষটার শখ ছিল জঘন্য সব কবিতা আর হাসির নাটক লেখা। কবিতাগুলো ছাপা হত না কোথাও। কিছু নাটক অভিনীত হয়েছিল পারীর থিয়েটার লিরিক ও থিয়েটার হিস্টোরিকে। বাড়ি থেকে পালিয়ে পারীতে ঘাঁটি গাড়া এই মানুষটির নাম হয়তো সবার অগোচরেই থেকে যেত, যদি না ১৮৬৩ সালে তিনি হঠাৎ করে Cling Semaines en ballon নামে একখানি বই লিখে বসতেন, রাতারাতি লেখক জুল ভার্নের নাম পারীর লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

বেলুন চড়ে অভিযান উনবিংশ শতকের শেষার্ধের এক উল্লেখযোগ্য ফ্যান্টাসি এবং একেবারেই জুল ভার্নের মৌলিক কল্পনা নয়। বহুদিন আগেই ১৮৪৪ সালে মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো The Ballon Hoax নামে একখানি গল্প লিখেছিলেন। এ গল্প যে ভার্নের নজরে এসেছিল তাও নিশ্চিত করে বলা যায়, কারণ ১৮৬২-তে এই গল্পের একটি সমালোচনা লিখে তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তবু জুল ভার্নের প্রথম উপন্যাসের এই সাফল্যের পিছনে আরও এক ভদ্রলোক দায়ী ছিলেন। তাঁর নাম ফেলিক্স টুর্নাকন, ফরাসি ফটোগ্রাফার ও সাংবাদিক–জনগণ যাকে ‘নাদার’ ছদ্মনামেই চিনত। ভার্নের প্রিয়তম বন্ধু নাদার এই উপন্যাস পড়ে ঠিক করলেন নায়ক স্যামুয়েল ফার্গুসনের মতো তিনিও বেলুনে চেপে পাঁচ সপ্তাহে পারী থেকে ইউরোপ ঘুরে আফ্রিকা পাড়ি দেবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে ভিন্ন মতও আছে। অনেকে বলেন নাদারের অভিযানের পরিকল্পনা আগেই ছিল। তাঁর কথামতো বেলুন বিশেষজ্ঞ ইউজিন গোদার ঢাউস আকারের ১৯৬ ফুট উঁচু এক বেলুন বানালেন। বেলুনের নাম হয় Le Geant বা ‘দৈত্য’। ভার্নের উপন্যাস আসলে নাদারের পরিকল্পনারই ফসল। কারণ যাই হোক, জুল ভার্নের ‘বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ’ প্রকাশের পরপরই নাদার বেলুনে চেপে রওনা দিলেন, সঙ্গে ক্যামেরা। দুঃখের বিষয়, হ্যানোভার অবধি যেতে না যেতে বেলুনটি ধরাশায়ী হয়। নাদার সামান্য চোট পান এবং তার অ্যাডভেঞ্চার সেখানেই সাঙ্গ হয়। ফাঁকতালে লাভ হয় ভার্নের। ফরাসি পাঠকের কাছে বাস্তব ও কল্পনার বিভেদ রেখা মুছে যায়। অনেকেই ভার্নের এই উপন্যাসকে সত্য ভেবে পড়তে শুরু করেন। ভার্নের বর্ণনার গুণ আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কারণে বছর খানেকের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ফরাসি একে বাস্তব হিসেবে ভাবতে থাকেন ও বইটি বেস্ট সেলারের মর্যাদা পায়। ঠিক এই সময়ই তাঁর সাথে আলাপ হয় প্রকাশক জুল হেৎসেলের– যে সম্পর্ক আমৃত্যু বজায় ছিল।

পরের বছরই জুল ভার্ন পরপর লিখে ফেললেন Paris au XX’ Siecle বা ‘বিংশ শতাব্দীর পারী’ এবং Les Anglais au Pole Nord বা ‘উত্তরমেরু অভিযান’। প্রথমটি চূড়ান্ত ব্যর্থ এবং স্বয়ং হেৎসেল এটি ছাপতে অস্বীকার করেন (দীর্ঘকাল অজানা থাকার পর ১৯৮৯ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে এর পাণ্ডুলিপিটি); দ্বিতীয়টিরও বিক্রি আশাপ্রদ নয়। তবে দ্বিতীয়টি লেখার সময় ভার্নের হাতে ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাপ্টেন জন সিমসের কিছু লেখা হাতে আসে। তাঁর ধারণা ছিল পৃথিবীর ভিতরটা ফুটবলের মতো ফাঁপা, এমনকি উত্তর ও দক্ষিণ মেরু দিয়ে পৃথিবীর অন্দরে প্রবেশের রাস্তাও আছে। এই থিয়োরি নিয়ে ১৮২০ সালে Symzonia নামে ব্যঙ্গ-উপন্যাস লিখেছিলেন অ্যাডাম সিবোর্ন, আর আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঠিক এই ধারণাকে অবলম্বন করেই কাহিনি লিখেছিলেন ভার্নের দ্রোণাচার্য সম গুরু এডগার অ্যালান পো, নাম The Narrative of Arthur Gordon Pym। এটাও ভার্ন পড়েছিলেন এবং অনেক পরে ১৮৯৭-তে তিনি নিজে Le Sphinx des glaces নামে এই কাহিনির দ্বিতীয় পর্ব লেখেন। কিন্তু জুল ভার্ন যখন সিমসের থিয়োরি নিয়ে উপন্যাস লেখার কথা ভাবেন, তখন ঠিক আগের মতোই এমন সব বৈজ্ঞানিক যুক্তি আর নিখুঁত ভৌগোলিক বর্ণনা দিতে থাকেন যে অজান্তেই পাঠক বিশ্বাস করতে থাকে সত্যিই হয়তো প্রফেসর লিডেনব্রক তাঁর ভাইপো অ্যাক্সেলকে নিয়ে আর্ন সাকনুমেনের পথ বেয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রে নেমেছিলেন। তবে Voyage au centre de la terre বা ‘পৃথিবীর কেন্দ্রে যাত্রা’ উপন্যাসটির সূত্রপাত বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে হলেও অভ্যন্তরে প্রবেশের পর সেখানের সমুদ্র ও প্রাণীদের বর্ণনায় ভার্ন যথেচ্ছ শৈল্পিক স্বাধীনতা নিলেন। তার পরের বছরই সে দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে তিনি যে উপন্যাসটি লিখলেন, তা বিশ্বসাহিত্যে একটি ধারার সংজ্ঞা বদলে দিল চিরতরে।

সাহিত্যের নানা জটিল বিভাগের মধ্যে জটিলতম হয়তো কল্পবিজ্ঞান বা Science Fiction শাখাটি। বাঁধা ভরা সংজ্ঞার নিগড়ে একে বাঁধা যায় না। লেখক মার্ক গ্লাসি তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, ‘The definition of Science Fiction is like the definition of pornography: you do not know what it is, but you know when you see it?’ কল্পবিজ্ঞানে কতটা কল্পনা আর কতটা বিজ্ঞানের মিশেল থাকবে তা নিয়ে তর্ক চলেছে, চলবেও। ব্যাপক অর্থে রামায়ণ, মহাভারতের পুষ্পক রথ, ভয়ংকর সব অস্ত্রশস্ত্রকে কল্পবিজ্ঞানের আওতায় ফেলার চেষ্টাও কম হয়নি, যেমন বাদ যায়নি দ্য ভিঞ্চির কিছু লেখা, আরব্য রজনীর কাহিনি, ইবন অল নাফিসের থিওলোগাস অটোডিডাকটাস কিংবা জোনাথন সুইফট-এর গালিভার্স ট্রাভেলাস (১৭২৬), তবু আধুনিক পণ্ডিতদের মতে প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ১৮১৮-তে মেরী শেলীর লেখা ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’–যেখানে ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের পরীক্ষাগারে প্রাণ পায় একটি মৃতদেহ। তা সত্ত্বেও কল্পবিজ্ঞানের যে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দরকার তার অভাব ছিল আগাগোড়াই। আর এখানেই ছিল জুল ভার্নের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

শোনা যায় মাত্র এগারো বছর বয়সে জাহাজের ‘কেবিন বয়’ হিসেবে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলেন ভার্ন। উদ্দেশ্য পৃথিবী দেখা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ব্যবহারজীবী পিতা পিয়ের ভার্ন তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন। এমন কপাল, সারা জীবনে ফ্রান্সের বাইরে আর পা দেওয়া হল না তার। পারীর ঘরের এক কোনায় লেখার টেবিলে বসেই সারাটা জীবন মানস ভ্রমণে কাটালেন। সেই কোন অতীতে ১৬৩৬ সালে জেরারড মেরকাটো আর ইয়ান হার্ট মিলে প্রকাশ করেছিলেন চমৎকার বাঁধানো, রঙিন মানচিত্রের এক বিশাল সংকলন, যার মুখপত্রে আস্ত জগতটাকে দুই হাতে ধরে রাখা বিশাল দেহী অ্যাটলাসের ছবি। সেই থেকেই মানচিত্র বইয়ের প্রতিশব্দ হয়ে ওঠে অ্যাটলাস। পরবর্তীতে সেই সব ঘরকুনো মানুষ, যাদের বাড়ি থেকে এক পা বেরোনোর সাধ বা সাধ্য ছিল না, তাদের বিশ্ব ভ্রমণের রাস্তা দেখিয়েছিল এই অ্যাটলাস। এইসব অ্যাটলাস খাদকদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন জুল ভার্ন। এ ছাড়াও কি না পড়তেন তিনি : ‘ব্র্যাডশ’, জাহাজ কোম্পানির রুট, রেলগাড়ির নতুন পথের হদিশ, দুমা, পেয়ারের উপন্যাস থেকে রুশি কিশোর গল্প। এরাই ছিল তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের দিশারি। আর পড়তেন অজস্র বিজ্ঞানের বই আর জার্নাল। নতুন কোন তথ্যই তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত না। তাই হয়তো বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস লেখার সময় আগের লেখকদের মতো শুধুমাত্র কল্পলোকে ভাসতে পারেননি। বরং সুদৃঢ় বিজ্ঞানের কাঠামোতে দাঁড় করিয়েছেন তার তৃতীয় সফল উপন্যাসটিকে। কার্ল সাগানের মতে, প্রথম ‘আধুনিক কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস’ ভার্নের De La terre a la lime (পরবর্তীকালে ইংরেজি অনুবাদে যা ‘ফ্রম দি আর্থ টু মুন’ হয়েছে)। এই একটি উপন্যাস এক নিমেষে জুল ভার্নকে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের জনকের আসনে বসিয়ে দিল। উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল ১৮৬৫-তে। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে।

ইতালো কালভিনো ছিলেন যুদ্ধোত্তর ইতালির সবচেয়ে উত্তেজক ও উন্মাদক লেখক। তার বই অদ্ভুত এক কল্পজগতের স্বাদ জাগায়। কালভিনোর লেখা La citta invisibili বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। সে এক আশ্চর্য, বারে বারে পড়ার মতো বই। ‘অদৃশ্য নগরীরা’ নামের এই বইতে একজন রাজার কাছে বসে বসে দেশ-বিদেশের বহু স্থানে ঘুরে বেড়ানো এক পর্যটক তার ঘোরার বিবরণ শুনিয়ে যান। যতই তিনি একের পর এক কোন সেদেশের কোন সাগরের পাড়ের বিবরণ দিচ্ছেন, নিজের ভাষায় জীবন্ত করে তুলছেন সে শহরকে, ততই রাজার অভিজ্ঞতার মধ্যে ভিড় করে আসছে সে-সব শহর– আর কি আশ্চর্য! যত সম্প্রসারিত হচ্ছে রাজার পৃথিবী ততই সে সব হারিয়ে যাচ্ছে সেই পর্যটকের কাছ থেকে। তার পৃথিবী হয়ে যাচ্ছে ছোট, সংকুচিত, একরত্তি।

জুল ভার্নের কথা ভাবলে যেন সেই পর্যটকের কথাই আগে মনে পড়ে। সমকালীন থেকে চিরকালীন– সব পাঠকরাই যেন তার হাত ধরে ঘুরে আসে আফ্রিকার গহন জঙ্গলে, আমাজনের অববাহিকায়, অজানা দ্বীপে, সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন ভারতের অলিগলিতে, হিমালয়ের বাঁকে বাঁকে কিংবা দানিউরের তীরে। প্রতিটি অভিযানে নতুন নতুন এক জাতের কথা ভাবতে হচ্ছিল ভার্নকে। চেনা মানচিত্রের বাইরে নতুনতর অজানা এক জগতের কথা। অ্যাটলাসের রঙিন পাতা আর বিশ্বকোষের সাদা-কালো ছোট ছোট অক্ষর ছবিতে ডুবে থাকা ভার্ন কি আশ্চর্য ক্ষমতায় পাঠকদের নিয়ে যান হাতির পিঠে চাপিয়ে ভারতবর্ষে। সে আবার জ্যান্ত হাতি নয়, স্টিমে চালিত কলের হাতি। তার অনুষঙ্গে নেপালের তরাই থেকে খশরুবাগের আকবরের কেল্লা, সবই পাঠকের মানস চক্ষে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলেন। সিপাহী বিদ্রোহের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে, নানাসাহেব তথা ধুন্ধুপান্থের মতো ঐতিহাসিক মানুষদের সঙ্গে অবলীলাক্রমে মিশিয়ে দেন কর্নেল মানরো, মোক্সের বা ক্যাপ্টেন হুডকে। কোথাও বিন্দুমাত্র খটকা তৈরি হয় না। তবে ভার্নের সেরা কীর্তি অবশ্যই ‘অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ’ বা ‘আশি দিনে পৃথিবী ভ্রমণ’। Le Tour du moude en quatre-vingts your নামে এই উপন্যাসটি প্যারিসের এক দৈনিক পত্রিকা Le Temps-এ ৬ নভেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর ১৮৭২ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত। শোনা যায়, এই সময় পত্রিকার বিক্রি প্রায় ৩ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। পাঠকরা আগ্রহে, উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে থাকত, ফিলিয়াস ফগ তার সমস্যা সমাধান করতে পারেন কি না অথবা আশি দিনে শেষ পর্যন্ত পৃথিবী ভ্রমণ সম্ভব হয় কি না, সে উত্তেজনা পাঠকদের টানটান করে রাখত প্রতিদিন, যেন সত্যিই ফগ বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছেন এবং তার রোজের খবর প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকায়। জনগণ মনে ফগ যেন এক বাস্তবের চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। পরের বছরই উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। আজ অবধি বিক্রির দিক থেকে এই বইয়ের ধারেকাছে ভার্নের অন্য কোন বই আসতে পারেনি।

তবে আশি দিনে পৃথিবী ভ্রমণের আইডিয়া ভার্নের নিজস্ব ছিল না। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় Bradshaw’s Continental Railway Guide, যাতে পরিষ্কার লেখা ছিল ’৭৮ থেকে ৮০ দিনে পৃথিবী ভ্রমণ সম্ভব’। শুধু তাই না, সে বইতে আশি দিনে পৃথিবী ভ্রমণের যে সম্ভাব্য মানচিত্র দেওয়া হয়েছিল, তাও একেবারে মিলে গেছে ফগের ‘রুটম্যাপ’-এর সঙ্গে। ভার্নের প্রতিভা হল সেখানেই যে, তিনি এই সম্ভাব্য অভিযানটিকে আপাত অসম্ভবের রূপ দিয়েছেন, একের পর এক শ্বাসরোধী বিপদের মুখে নায়ককে নিয়ে গেছেন এবং অবশেষে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নিয়ে এক আকস্মিক মোচড় দিয়েছেন কাহিনিতে। অবশ্য সেটাও একেবারেই ভার্নের মৌলিক চিন্তার ফসল নয়। এই ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন ভার্নের গুরু অ্যালান পো তাঁর A Succession of Sundays গল্পে (১৮৪১), ভার্ন ১৮৬৪-তে গল্পটির একটি রিভিউও করেন। কিন্তু পো-এর গল্পে যে ধারণা নিতান্ত মজার এক ধাঁধা ছিল, ভার্নের ক্ষেত্রে তা এনেছে চরম এক নাটকীয় মুহূর্ত। ক্যাপ্টেন নিমোর মতো ফিলিয়াস ফগও এক দূরতর চরিত্র, রহস্যময়। গোটা অভিযানে তাঁর পাশে পাশে থেকেও যেন তিনি অধরাই থেকে যান। বরং এই উপন্যাসের অদ্ভুত কমিক রিলিফ ফগের চাকর পাসেপার্তু এবং গোয়েন্দা ফিক্স, যিনি ফগকে ব্যাঙ্ক-ডাকাত ভেবে খামোখা তার সাথে বিশ্ব ভ্রমণ করে ফেলেন।

ফগের সাথে বিশ্ব ভ্রমণের পরপরই ভার্ন আবার ফিরে আসেন তার পুরানো চরিত্র নিমোতে। ২০,০০০ লিগস-কাহিনির শেষে যে পাঠকরা ভেবেছিলেন নিমো মারা গেছেন, তাদের ভুল প্রমাণ করতে এই লেখা। Life mysterieuse বা মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ডের ইতিহাস কিন্তু আরও সুদূর অতীতে প্রোথিত। ২০,০০০ লিগস লেখারও অনেক আগে জুল ভার্ন এই কাহিনির খসড়া লিখেছিলেন। অবশ্য তখন কাহিনি অন্যরকম ছিল। একদল জাহাজের ডোবা মানুষ এক অজানা দ্বীপে এসে কীভাবে জীবনযাপন করে, তারই বর্ণনা ছিল এই কাহিনিতে। ১৮১৩ সালে জোয়ান ভিসের Swiss Family Robinson-এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য ছিল দেখার মতো। পরবর্তীতে ভার্ন নতুন করে একে লেখেন। তখন জাহাজের জায়গায় আসে বেলুন, প্রত্যাবর্তন ঘটে ক্যাপ্টেন নিমোর। এ কাহিনিতেই নিমোর সম্পূর্ণ ইতিহাস জানা যায়।

গবেষকদের মতে ভার্নের সর্বশেষ সেরা কাজ এই মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড। এর পরই তাঁর সব উপন্যাসে মানবজাতির প্রতি চরম বিদ্বেষ দেখা যায়। তিনি যেন মানুষের উপর বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলেন। Le Chancelor (1875-76)-এ একদল মানুষ পরস্পরকে হত্যা করে খেয়েও ফেলে খিদের জ্বালায়। জুলে ভার্নের এর পরের ইতিহাস শুধুই অবনমনের ইতিহাস। ১৮৮৬ সালে ভার্নের ভাইপো গাসতোঁ পাগল হয়ে গিয়ে ভার্নকে গুলি করে। সে গুলি ভার্নের পায়ে লাগে। সে আঘাত সেরে ওঠেনি কোনওদিন। জুলে ভার্নও আর কোনওদিন নতুন ভাবে মাতাতে পারেননি পাঠককুলকে।

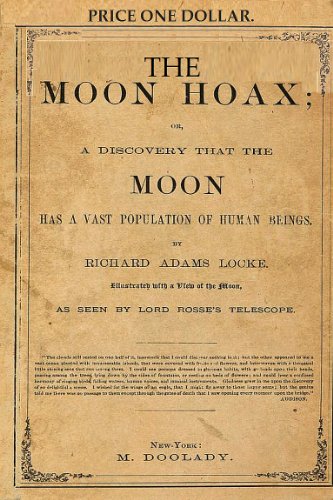

আবার ফিরে আসি চাঁদের গল্পে। জুল ভার্নের পথ দেখে রকেট ব্যবহার করেন রুশ লেখক কন্সট্যান্টিন জিয়োকোভস্কি, তাঁর ‘অন দ্য মুন’ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। অবশ্য তাঁর অনেক আগেই এডোয়ার্ড এভ্রেট হেল চাঁদের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে ‘দ্য ব্রিক মুন’ নামে দারুণ একটা নভেলা লিখে ফেলেছিলেন। কৃত্রিম উপগ্রহের কনসেপ্ট সেই প্রথম এল। এই নভেলায় মানুষ ইট আর পোর্সেলিন দিয়ে একটা কৃত্রিম চাঁদ বানান, যাতে পৃথিবীর জোয়ার ভাঁটা ইত্যাদি মানুষের ইচ্ছে মত নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু এখানেই শেষ না হেল উপন্যাসের শেষে সাঁইত্রিশ জন পুরুষ ও মহিলাকেও সেই চাঁদে পাঠিয়ে দেন। মানে স্পেস স্টেশনের ধারণাও একই সঙ্গে দিয়ে দিলেন তিনি। ১৮৭০ সালে ‘ লাইফ ইন দ্য ব্রিক মুন’ নামে একটা সুক্যুয়েলও লিখে ফেললেন তিনি, যার অনেকটাই রিচার্ড আডামস লকের লেখা অন্য এক কল্পবিজ্ঞান ‘মুন হোক্স’ থেকে অনুপ্রাণিত। এর মধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটল। জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যাসাফ হল তাঁর টেলিস্কোপ দিয়ে মঙ্গলের দুটো চাঁদ দেখলেন। তিনি আবার ছিলেন হেলের লেখার ভক্ত। তিনি হেলকে চিঠি লিখে জানালেন, “দেখেছ, মঙ্গলবাসীরা এতদিনে একটা ব্রিক মুন বানিয়ে নিয়েছে। আমি নিজে দেখলাম”। তবে মঙ্গলে প্রাণ আছে ভাবার অনেক আগে মানুষ ভেবেছে চাঁদে প্রাণ আছে। পিয়ারসন ম্যাগাজিনে ১৯০০ সাল নাগাদ নিয়মিত প্রকাশিত হত ‘স্টোরিস ফ্রম আদার ওয়ার্ল্ডস’ আর তাতে জর্জ গ্রিফিথ লিখতেন অসামান্য এক প্রেম উপাখ্যান “An account of the adventures of the Earl of Redgrave and his bride on their honeymoon in space”. চাঁদে গিয়ে মধুচন্দ্রিমা করার ভাবনাটার জন্যেই কুর্নিশ করতে হয়। অবশ্য সেখানে গিয়ে প্রেম খুব বেশি হয়নি। চাঁদের প্রাণীদের হাড় গোড়, অদ্ভুত দেখতে একটা পিরামিড আর বিচিত্র জীবদের আক্রমণে কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন তাঁরা।

জুল ভার্নের প্রভাব এইচ জি ওয়েলসের ওপরও পড়েছে। ১৯০১ সালে তিনি লিখেছেন আরেকটি স্মরণীয় উপন্যাস ‘দ্য ফার্স্ট ম্যান অন দ্য মুন’। এইচ জি ওয়েলসের চাঁদে প্রথম মানুষ বেডফোর্ড সাহেব লন্ডনে ব্যবসা করতেন। কিন্তু তার ধাতটা ঠিক ব্যবসায়ীর নয়। ব্যবসায়ে মার খেয়ে দেউলিয়া হয়ে চলে এলেন গ্রামের দিকে, কেন্টের লিম্পনিতে। ঠিক করলেন নাটক লিখবেন। তাতে কিছু আয় তো হবে। একেবার হাত গুটিয়ে থাকার চেয়ে এটা বরং ভালো। ওদিকে আরেকটি ঘটনা। তারিখটি ১৪ অক্টোবর ১৮৯৯। ক্যাভর সাহেব এমনটা আশাও করেননি। তার ল্যাবরেটরিতে একটি ধাতব পদার্থের সঙ্গে আরেকটি ধাতব পদার্থ গলিয়ে মেশাতে মেশাতে হিসাবের ভুলে অদ্ভুত একটা পদার্থ বানিয়ে ফেললেন, যে পদার্থ বিনা প্ররোচনায় ওপরের দিকে উঠে এক ঝটকায় তার ঘরের ছাদ উড়িয়ে দিল। ঘটনাচক্রে বানিয়ে ফেললেও ক্যাভর সাহেব আবিষ্কৃত পদার্থটির সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে দিলেন। নাম হল ক্যাভরাইট। বেডফোর্ড সাহেব ভেবেছিলেন, গ্রামের এই দিকটাতে শান্তিতে লেখালেখি করবেন; কিন্তু প্রতিদিন বিকেলের দিকে প্রায় একই সময়ে একজন পথচারীর বিচ্ছিরি রকমের চলার শব্দে তার বিরক্তি ধরে। পরে জানতে পারেন, তিনি একজন পদার্থবিজ্ঞানী, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং জানতে পারেন, এই বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত ক্যাভরাইট মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করে। মূলত ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিলেন ক্যাভরাইট কাজে লাগিয়ে বহু টাকা আয় করবেন। যদি ক্যাভরাটের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করা যায়, তাহলে দুজনের হাতে এত টাকা আসবে, যা কাজে লাগিয়ে বড় ধরনের সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। ক্যাভর সাহেবের মাথায় ভিন্ন চিন্তা। এই ধাতব পদার্থটি ব্যবহার করে একটি স্পেসশিপ বানাবেন, তারপর চাঁদে যাবেন। তিনি নিশ্চিত, চাঁদে প্রাণের কোনও অস্তিত্ব নেই। অনেক চেষ্টা করে অনিচ্ছুক বেডফোর্ড সাহেবকেও তার সঙ্গী হতে রাজি করালেন। সত্যি তারা চাঁদযাত্রা করলেন। যাত্রাকালীন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে, বিশেষ করে ওজনহীনতার। ওজনহীনতার ব্যাপারটি বেডফোর্ড সাহেবের ভালোই লাগে। তাদের ক্যাভরাইট স্পেসশিপ চাঁদে অবতরণ করে। ক্যাভর সাহেব অবাক হলেন, চাঁদে আসলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, সবুজ গাছগাছালির কমতি নেই। দুজনেই হিসাব করে বের করলেন চান্দ্র মাসের অর্ধেকটা সময় প্রায় দুই সপ্তাহ চাঁদে দিন থাকে, পরের দুই সপ্তাহ রাত, মানে অন্ধকার এবং বরফজমাট ঠান্ডা চার দিকে। তারা চাঁদের প্রাণী সেলেনাইটের দেখা পেলেন। এগুলো পোকা, তবে তারা অতিকায় পোকা মুনকাভস চন্দ্রশাবক ধরে ধরে খায়, এটাই প্রধান খাবার। পৃথিবীর পিঁপড়া কিংবা মৌমাছির যেমন সুশৃঙ্খল রুটিনে বাঁধা জীবন, সেলেনাইটেরও তাই। এখানকার প্রধান খনিজসম্পদ হচ্ছে স্বর্ণ। পায়ের তলার দিক থেকে আসা ভয়ংকর শব্দ শুনে তারা আঁতকে ওঠেন। টের পেলেন দানবাকৃতির (পাঁচ ফুট উঁচু) চন্দ্রশাবক উঠে আসছে। হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে থেকে কিছুটা সময় পার করার পর তারা ভিন গ্রহের ছয়টি এলিয়েনের হাতে বন্দী হন। এক সময় তারা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে কিছুসংখ্যক মেলেনাইট হত্যা করে মহাকাশযানের দিকে ছুটতে থাকেন। বেডফোর্ড সাহেবের ইচ্ছা, যতটা সম্ভব স্বর্ণ তুলে নিয়ে যাবেন। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানী ক্যাভর আহত হয়ে সেলেনাইটদের হাতে ধরা পড়েন। কিন্তু বেডফোর্ড সাহেব তার জন্য অপেক্ষা না করে শুধু একটি চিরকুট রেখে ফেরার পথ ধরেন। ক্যাভর সাহেব তখন চেষ্টা করছেন সেলেনাইটদের সঙ্গে কথোপকথনের, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার।

চাঁদ নিয়ে লেখকদের মোহ কিন্তু কাটল না। ১৯২৫ নাগাদ টলকিনের ছেলে তাঁর পুতুল কুকুরকে হারিয়ে ফেলে। ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে তিনি অদ্ভুত এক গল্প বলেন, যেখানে সেই কুকুরটা উড়তে উড়তে চাঁদে চলে গেছে। তাঁর মজার সব কাণ্ডকারখানা নিয়ে প্রকাশ পায় ‘রোভার্যান্ডম” নামের বই। তবে চাঁদ টলকিনকে ছেড়ে যায়নি। তাঁর মিডল আর্থের গোটা ধারণাটাই নর্স ও গ্যালিক উপকথার চাঁদের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত। তবে চাঁদ নিয়ে আধুনিক কালে দারুন একখানা বই পড়লাম সেদিন। নাম ‘দ্য বয় হু ক্লাইম্বড ইনটু দ্য মুন’। লেখক ডেভিড আলমণ্ড। ২০১০ সালে লেখা এই বইয়ে পল নামে একটা ছেলে বিশাল লম্বা একটা মই বেয়ে সোজা চাঁদে চলে যায়। নারায়ণ বাবু বেঁচে থাকলে বোধহয় বলতেন ‘চাঁদে চড়, চাঁদে চড়’।

মানে যা বলছিলাম আর কি, পারির সেই দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক এমন নেশা ধরিয়ে গেছেন, তা থেকে আজও ছাড়া পাচ্ছি না। রাত জেগে বসে আছি। পারবে কি বিক্রম আমাদের ডাকে সাড়া দিতে?

Tags: ইন্টারনেট, কৌশিক মজুমদার, চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পূজাবার্ষিকী, প্রবন্ধ