লাল মাটির জগৎ

লেখক: সুমন দাস

শিল্পী: সুমন দাস

লেখক – সুমন দাস

অলংকরণ – সুমন দাস

|| ১ ||

“মেরে মঙ্গলে পাঠিয়ে দেব”

আমাদের এক মামাতো দাদা ছিল, মলয়দা, ছোটবেলায় মামাবাড়ীতে আমরা কয় ভাইবোনের খেলার পান্ডা, অর্থাৎ কি না ‘কেল্টুদা’ টাইপের মানুষ ছিল সে। আমাদের ওপর রেগে গেলেই সে এই ভয়ের কথাটি শোনাত। আর খুব খুশি হলেই ক্রমাগত বলে যেত – অলিম্পাস, অলিম্পাস, অলিম্পাস…

না, সে পাগল নয়। পাড়াগাঁয়ে থাকা এই মানুষটি তখনও নবম শ্রেণীর গন্ডি পেরোয়নি, তা আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। তার কাছে এটা একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার বই আর কিছুই নয়। তো আমরা, তিন ভাই-বোন মঙ্গলে যাওয়ার আশঙ্কায় জুজু হয়ে বসে থাকতাম না, কারণ ও বস্তুটির সঙ্গে সম্যক পরিচয় ছিল না, এমনকি ওটা যে এ পৃথিবীর কিছু নয়, সেইটুকুও মর্মবোধে আসেনি। গ্রামের অন্ধকার উঠানে দিদার কোলে শুয়ে শুয়ে হাজার হাজার তারার মাঝে কোনটা মঙ্গলগ্রহ সে-টা যেমন আমার জানার আগ্রহ হয়নি, তেমনি আমার পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ কি না মামারা বা দাদু) বা উপরিউক্ত মলয় দা-ও ডেকে বলেনি কখনও যে, উই দ্যাখ লাল তারাটাকে… উইটা মঙ্গলগ্রহ, আর ওর মধ্যে আছে একটা পাহাড়, মাউন্ট অলিম্পাস, মঙ্গলের এভারেস্ট, চব্বিশ কিলোমিটার হাইট…

ক্রমে বড় হলাম। কোনটা মঙ্গল, তার থেকেও বেশি বিস্ময় জাগাল সপ্তর্ষিমন্ডল, লঘু সপ্তর্ষিমন্ডল, ক্যাসিওপিয়া, ধ্রুবতারা, কালপুরুষ, শিকারী কুকুর এইসব তারামন্ডলীরা। স্কুলেপড়ার সময়ে সেইরকম কোনও ‘গ্রহ-তারা পরিচয়’ জাতীয় বই হাতেও আসেনি, বা ইন্টারনেটের প্রশ্নও ছিল না। ফলে ভূগোল বইয়ের কল্যাণে এই ক-টা জেনে, কিংবা ধোঁয়া ধোঁয়া আকাশগঙ্গা ছায়াপথ দেখেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম, আর পাড়াতুতো বন্ধুদের উপর বিদ্যে জাহির করতাম।

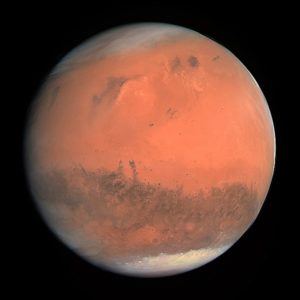

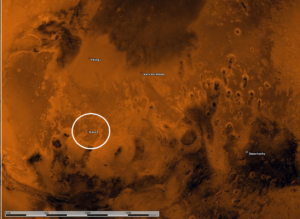

মঙ্গল ২০০৩ সালে। চেনা কি যায়?

২০০৩ সালে পেপারে একটু হইচই পড়ল। মার্স পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসছে। মার্স আবার কী রে বাবা? অ… মঙ্গলগ্রহ। আমাদের প্রতিবেশী গ্রহ। এবার জানলাম, এটিকে খালি চোখে দেখাও যায়। তাও আবার এবারে না কি বেশ বড় দেখা যাবে। ষাট হাজার বছর পরে এত উজ্জ্বল হবে। তা ভালোরকমেরই হইচই পড়ে গেল। এর আগে সূর্যগ্রহণ নিয়ে কলকাতায় যে পরিমাণ হইচই হয়েছিল, এ সেই মাত্রায় না হলেও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। যেদিন যে সময়ে, আকাশের যে জায়গায় দেখা যাবে তা খুঁটিয়ে পড়ে ডায়েরীতে লিখে রাখলাম। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে চোখ রাখলাম আকাশে। কোথায় কি? কিছুই তো নেই রে বাবা… বুঝতেই পারছি না কোনটা মার্স। হঠাৎ পূর্বাকাশেরএক কোণে মনে হল যেন একটা টুনিবাল্ব জ্বালানো হয়েছে, কিংবা মায়ের মাথার লাল টিপ। কী অবিশ্বাস্য সুন্দর! কী অপূর্ব উজ্জ্বল! আকাশের আর সমস্ত তারাকে ম্লান করে দিল। সন্ধ্যাতারার উজ্জ্বলতা সাদা, আর এ লাল। লাল সিঁদুরে বিন্দু। দেখতে দেখতে প্রথম মনে হল- আকাশ এত সুন্দর!

আমার মনে আছে, সেই সময়ে রোজ রাতে খেয়ে উঠে ছাদে চলে যেতাম। একমনে ছাদে শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে থাকতাম আকাশের দিকে। সমস্ত তারার মৃদু আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মঙ্গলের জ্বলজ্বলে আলো যে কত সুন্দর হতে পারে তা ভাষায় অবর্ণনীয়। কতবার মনে মনে সেই লালগ্রহে পাড়ি দিলাম সেই রাতগুলোতে। মঙ্গলে হাঁটাচলা করলাম। দৌড়াদৌড়ি করলাম। মঙ্গলের অধিবাসীদের আমি কল্পনায় এনেছিলাম কি না এ বুড়ো বয়সে তা আর মনে পড়ে না, তবে, অনেক রাতে মশার কামড় খেয়ে গা-হাত-পা চুলকাতে চুলকাতে যে নীচে নেমে আসতাম এ বেশ মনে পড়ে।

মঙ্গল আমাকে সেই সময় থেকে কৌতুহলী করে তোলে। তারপর তো কলেজ লাইফে ইন্টারনেট এসে গেল। লাইব্রেরি থেকে বেশ কিছু বই পড়ে ফেললাম। যা যা জানলাম তা সংক্ষেপে বলি–

সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবী থেকে অনেকটা লাল দেখানোর কারণে এর অপর নাম হচ্ছে লাল গ্রহ। মঙ্গল সৌরজগতের শেষ পার্থিব গ্রহ। অর্থাৎ এরও পৃথিবীর মতো ভূ-ত্বক রয়েছে। এর অতি ক্ষীণ বায়ুমণ্ডল রয়েছে, এর ভূ-ত্বকে রয়েছে চাঁদের মতো অসংখ্য খাদ, আর পৃথিবীর মতো আগ্নেয়গিরি, মরুভূমি এবং মেরুদেশীয় বরফ। সৌরজগতের সর্ববৃহৎ পাহাড় এই গ্রহে অবস্থিত। এর নাম অলিম্পাস মন্স। এছাড়াওসর্ববৃহৎ গভীর গিরিখাতটিও এই গ্রহে যার নাম ভ্যালিস মেরিনারিস। মঙ্গলের ঘূর্ণনকাল এবং ঋতু পরিবর্তনও অনেকটা পৃথিবীর মতো।

মঙ্গলের পৃষ্ঠ মূলত ব্যাসল্ট দ্বারা গঠিত। কয়েকটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মঙ্গলের কিছু কিছু অংশে ব্যাসল্টের চেয়ে সিলিকা জাতীয় পদার্থ বেশি রয়েছে। এই পৃষ্ঠের অনেকটা অংশ সূক্ষ্ণ আয়রন অক্সাইড যৌগ দ্বারা আবৃত। ধূলিকণা নামে পরিচিত এই যৌগটি অনেকটা ট্যালকম পাউডারের মতো।

গ্রহটির অভ্যন্তরীন গঠন অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে যে, এর কেন্দ্রীয় অংশটির (core) ব্যাসার্ধ প্রায় ১,৪৮০ কিলোমিটার (৯২০ মাইল)। এই কেন্দ্রভাগ মূলত লোহা দিয়ে গঠিত, অবশ্য লোহার সঙ্গে ১৫ থেকে ১৭% সালফার রয়েছে। মঙ্গলের ভূ-ত্বকের গড় পুরুত্ব ৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল)। তবে এই পুরুত্ব সর্বোচ্চ ১২৫ কিলোমিটার (৭৮ মাইল) পর্যন্ত হতে দেখা যায়। অন্যদিকে পৃথিবীর ভূ-ত্বকের পুরুত্ব গড়ে ৪০ কিমি (২৫ মাইল)। পৃথিবী এবং মঙ্গল এই গ্রহ দুটির আকৃতির অনুপাত বিবেচনায় আনলে পৃথিবীর ভূ-ত্বক মঙ্গলের ভূ-ত্বক থেকে মাত্র তিনগুণ পুরু।

মঙ্গলের দক্ষিণ মেরুতে যে পরিমাণ বরফ রয়েছে তা গলিয়ে দিলে সমগ্র গ্রহটি জলে ডুবে যাবে এবং এই জলভাগের গভীরতা হবে প্রায় ১১ মিটার (৩৬ ফুট)। উপরন্তু বরফের একটি পারমাফ্রস্ট ম্যান্ট্ল মেরু অঞ্চল থেকে ৬০° অক্ষাংশ এলাকা জুড়ে প্রলম্বিত রয়েছে।

এগুলো নতুন কিছু নয়। উইকিপিডিয়াতে রয়েছে বলে এ নিয়ে বেশি কথা বাড়ালাম না। কেবল মূল ব্যাপারগুলোতে আপনাদের একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়ার জন্য আবার তুলে দিলাম।

|| ২ ||

এই প্রবন্ধটি লেখার আগে কি মনে হল, গুগল-এ বাংলায় ‘মঙ্গলগ্রহ’ লিখে সার্চ দিলাম। উইকিপিডিয়ার সাইটটা প্রথম এল বলাই বাহুল্য। তথ্যপূর্ণ পেজ সন্দেহ নেই, কিন্তু রসকষহীন। সেটা হবেই, কারণ এই সাইট আমায় তথ্য দেবে। রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলে আমায় কৌতুহলী করার দায় তার নেই।

এরপরের শিরোনাম ‘মঙ্গলগ্রহে ক-দিন বাঁচবে মানুষ’। তারপরের সাইটে ‘মঙ্গল গ্রহ–আমি জানতে চাই’ শীর্ষক প্রবন্ধে যা বলা আছে, তাতে আর যাই হোক, কোনও স্কুলের ছাত্রওবোধহয় এর থেকে বেশি জানে, বিশেষত যারা কুইজ করে। এরপর ‘মঙ্গল গ্রহ নিয়ে গুজব’, ‘মঙ্গলগ্রহে নারীর সন্ধান’, ‘মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে ১০টি মজার তথ্য’ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ কৌতুহলী হয়ে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে তার কৌতুহলের অবসান চিরতরে ঘটানোর জন্য এই ধরনের সাইটগুলো সদা প্রস্তুত। আর এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই গ্রহ তো দূর, ‘পপুলার সায়েন্স’ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই বললেই চলে, আর যেটুকু আছে, তা ‘চুটকি’ স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। অথচ এইসব সাইটে বেশিরভাগ মন্তব্য এসেছে – ‘ভালো লাগল পড়ে’ বা ‘অনেক কিছু জানা গেল মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে’। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ এটুকু জেনে মনে করেছে যথেষ্ট এবং তারা বেশ আহ্লাদিত। এর বেশি জানাতে গেলে বোধহয় তারা সাইট বন্ধ করে ফেসবুকে চলে যাবে।

অতএব এ গ্রহ সম্পর্কে লেখার ধৈর্য্য চলে গেল। কারা ‘কল্পবিশ্ব’ পড়ে আমি জানি না। ‘কল্পবিশ্ব’ টিম আজ কয়েক বছর ধরে অমানুষিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষদেরকে কৌতুহলী করে তোলার। বিশেষ করে কল্পবিজ্ঞান। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের অবস্থা আহামরি কিছু নয়। অন্তত বিশ্বের দরবারেজাঁক করে বলার মতো কিছু নেই। অদ্রীশ বর্ধন বা রণেন ঘোষেদের হাত থেকে ব্যাটন যাদের হাতে গেছে, পথিক গুহ বা শত্রুজিৎ দাসগুপ্তকে বাদ দিলে তাদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। এমতাবস্থায় কল্পবিশ্বের মরিয়া প্রচেষ্টা সাধুবাদ প্রাপ্য। তাদের মঙ্গল হোক।

অথচ মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু বলার ছিল। বলার ছিল এই গ্রহটাকে নিয়ে বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের নিরলস সাধনার কথা। একটার পর একটা মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে, আজও হচ্ছে। ভারত থেকে কিছুদিন আগে গিয়েছিল একটা। প্রোজেক্ট ‘মঙ্গলায়ন’। তাই আবার ধৈর্য্য সংগ্রহ করে লিখতে বসলাম।

* * * * *

অনেক দশক আগের কথা, একটা নিউজপেপার থেকে একটা টেলিগ্রাম এল এক এস্ট্রোনমারের কাছেঃ WE ARE COLLECT IMMDIATELY FIVE HUNDRED WORDS ON WHETHER THERE IS LIFE ON MARS.উত্তর যা গিয়েছিল তা বেশ মজার। কিন্তু সেটা কি তা জানার জন্যে পাঠককে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

H G Wells এর ‘War Of The Worlds’ তখন রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল আমেরিকার সমাজ জীবনে। সালটা ১৮৯৭। সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, তবে কি প্রতিবেশী গ্রহগুলোতে সত্যিই আছে প্রাণ? তারা উন্নত? তাদের সঙ্গে আমাদের কি মোকাবিলা করতেই হবে? আর যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে? এই ধরণের লেখক সত্যিই নমস্য। কারণ জনসমাজে বিজ্ঞান নিয়ে কৌতূহল জাগানোর ব্যাপারে এঁরা ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। এই উপন্যাসের পাশাপাশি আরেকজন বিজ্ঞানী এই ইন্ধনে আগুন জোগান। তিনি পার্সিভাল লোয়েল। সারাজীবন মঙ্গল সম্পর্কে জানার লক্ষ্য নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন। ১৮৭৭ সালে ইতালিয়ান অ্যাস্ট্রোনমার জিওভান্নি স্কিয়াপারেল্লি যখন ঘোষণা করেন, মঙ্গলের মাটিতে তিনি ক্যানাল বা খাঁড়ি দেখতে পেয়েছেন, সেকথা এই লোয়েল জানতে পেরে আনন্দে মারলেনতিন লাফ। ১৮৯২ সালে জিওভান্নির দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর অবসর নিলেও কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন এই লোয়েল। লোয়েল ফ্ল্যাগস্টাফের মার্শ হিলে তাঁর গবেষণাগার স্থাপন করলেন, এবং সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্যানাল দেখে পুলকিত হলেন।

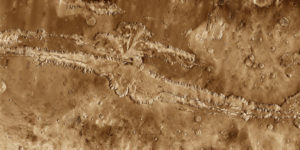

এখানে যেভাবে কথাগুলো এক প্যারায় লিখলাম, আদৌ সে-টা এত সহজ ব্যাপার ছিল না। ঘন্টার পর ঘন্টা সারারাত ধরে জেগে থেকে টেলিস্কোপে চোখ রেখে পর্যবেক্ষণ করে যেতে হত গ্রহটিকে। ভোরবেলার দিকে তো ঠান্ডায় রীতিমতো গা-হাত-পা কেঁপে যেত। টেলিস্কোপের ঝক্কিঝামেলাও কম ছিল না। চোখ ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যেত। ফোকাস ঠিকমতো না থাকলে গ্রহটি আবার ঝাপসা হয়ে যেত। লোয়েলের নোটবুকে পাই উজ্জ্বল এবং অন্ধকার অঞ্চলের কথা; মেরুতে বরফের অস্তিত্বের কথা এবং অবশ্যই ক্যানালের কথা। মঙ্গলের বুক চিরে কলেজ ফেস্টুনের মতো বড় বড় ক্যানাল, যা সত্যিই বিস্ময়কর। লোয়েল বিশ্বাস করতেন, ওই ক্যানলগুলো দিয়েই মেরুপ্রদেশের বরফ জল ছড়িয়ে পড়ে মঙ্গলের শহরগুলিতে। বিশ্বাস করতেন, মঙ্গলের অধিবাসী পৃথিবীর থেকেও আদি এবং বিজ্ঞ, এবং অবশ্যই আমাদের থেকে অনেক আলাদা। বলতেন, অন্ধকার অঞ্চলগুলোর উজ্জ্বলতা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হল বিভিন্ন ধরণের গাছপালার জন্মমৃত্যু। লোয়েল বলতেন মার্স পৃথিবীরই যমজ। মঙ্গল পৃথিবীর চেয়েও আদি, অনুর্বর, শুষ্ক এবং মরুগ্রহ। যার উষ্ণতা দক্ষিণ ইংল্যান্ডের চেয়ে খুব একটা কম বা বেশি নয়। বাতাস পাতলা হলেও অক্সিজেন গ্রহণ করার পক্ষে বেশ ভালো। জল অন্যান্য স্থানে বিরল হলেও ক্যানালের জালিকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জীবনদায়ী এই তরলটি সারা মঙ্গলে ছড়িয়ে রয়েছে। হায় লোয়েল! একটু বেশিই বিশ্বাস করেছিলে তুমি।

মঙ্গলের ক্যানাল

পরবর্তীকালে আলফ্রেড রাসেল নামক এক ইঞ্জিনীয়ার প্রমাণ করেছিলেন, মঙ্গলের তাপমাত্রা অবশ্যই শূন্য ডিগ্রীর নীচে, বায়ুর স্তরও সাংঘাতিক ধরণের পাতলা। ক্যানাল সম্পর্কে তার মত ছিল — মেরু অঞ্চলের বরফগলা জল মেরু অঞ্চলের বাইরে বেরোনোর পর একশো মাইলও এগোতে পারবে না।তার আগেই সম্পূর্ণরূপে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। সুতরাং লয়ালের মতে যে সব বুদ্ধিমান প্রাণীরা ক্যানালের মাধ্যমে দুই মেরুর জল সমগ্র বিষুবরেখা বরাবর সমগ্র মঙ্গলে ছড়িয়ে দিয়েছিল, হয় তারা উন্মাদ, অথবা তাদের কোনঅদিনই অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ, আলফ্রেডের অকাট্য যুক্তির সামনে লোয়েলের বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ধূলিসাৎ হল।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এতদ্সত্ত্বেও লোয়েলের মতাদর্শ সমান জনপ্রিয় ছিল।

|| ৩ ||

১৯৬০-১৯৭০

মঙ্গলে স্পেশক্রাফট পাঠানোর ব্যাপারে প্রথম চেষ্টা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমরা সবাই জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বের এই দুই শক্তিমান দেশের মধ্যে আস্তে আস্তে একটা ঠান্ডা যুদ্ধ তৈরী হওয়ার পরিস্থিত তৈরী হচ্ছে। এবং সমস্ত দিক দিয়ে এক দেশ অন্য দেশকে টক্কর দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সৌরজগতেও বা তারা পিছিয়ে যাবে কেন? নাসার বিজ্ঞানী আর রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের তখন মরণপন প্রচেষ্টা মহাকাশের দুনিয়ার দখলদারির ব্যপারে। মহাকাশে প্রথম জীব পাঠায় রাশিয়া, প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন রাশিয়ান, প্রথম নারী ভ্যলেন্তিনা তেরেস্কোভা রাশিয়ান; আবার চাঁদে মানুষ পা রাখে আমেরিকার হাত ধরে। এহেন, দুই দেশ মঙ্গলের ক্ষেত্রেও কেন পিছিয়ে থাকবে?

মিশন ফ্লাইবয় – এই হল প্রোজেক্টের নাম। রাশিয়ার মঙ্গল অভিযানের প্রোজেক্ট। ১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর এই মিশনের প্রথম মহাকাশযান – 1M No. 1, উৎক্ষেপনের দ্বিতীয় দফায় যে ভাইব্রেশান শুরু হয় তা তৃতীয় স্টেজে রকেটের কন্ট্রোল সিস্টেম বিগড়ে দেয়। যার ফলস্বরূপ, উৎক্ষেপনের তৃতীয় দফায় ইঞ্জিন পাঁচ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, এবং এই গড়বড়ের জন্য মঙ্গলে যাওয়ার নির্দিষ্ট যাত্রাপথ থেকে সরে গিয়ে রকেটটির সাইবেরিয়ায় পতন ঘটে।

রাশিয়া এর জন্য প্রস্তুত ছিল। 1M No. 2 ছাড়ে চারদিন পর। কিন্তু এবারে গন্ডগোল বাঁধে অক্সিডাইসারে। লিকুইড অক্সিজেন উড়ানের দ্বিতীয় দফায় বেগে বেরিয়ে এসে প্রপেলার জমিয়ে দেয়, যার ফলস্বরূপ ইঞ্জিন পরিপূর্ণভাবে চালু হতেইপারে না। রকেট উড়ে গিয়েও পৃথিবীর কাছেই আবার ফিরে আসে। মুক্তিবেগ পায়নি যে!

এবার বিজ্ঞানীদের বোধোদয় হয় চাঁদে-মঙ্গলে অনেক তফাত, এখনও অনেক প্রস্তুতি লাগবে। দু-বছরের চেষ্টায় বানানো হয় 2MV-4 No.1 রকেট। ১ নভেম্বরে উৎক্ষেপন ঠিকঠাক হলেও পৃথিবীর কক্ষপথে গিয়ে দ্বিতীয় দফায় টার্বোপাম্প ফুটো হয়ে লুব্রিক্যান্ট বেরিয়ে আসে, যার ফলে ইঞ্জিন ফেটে যায়। রকেটের মঙ্গলের বদলে পরলোকপ্রাপ্তি। ৪ঠা নভেম্বরে ছাড়া হয় 2MV-3 No.1। এবারেও রাশিয়ার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। পৃথিবীর কক্ষপথে গিয়ে দ্বিতীয় দফায় কম্পনের ফলে রকেটের পরিত্যাজ্য অংশ ঠিকঠাক বিচ্ছিন্ন না হতে পারায় ইলেকট্রিক সিস্টেমে গন্ডগোল হয়। ফলে পার্কিং কক্ষপথেই রকেট আটকে পড়ে এবং অর্ধেক অংশ ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত আর বাকি অর্ধেক ১৯ জানুয়ারী পর্যন্ত পাক খেতে থাকে…

এখন প্রশ্ন হল, যেখানে মানুষকে পর্যন্ত চাঁদে পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, সেখানে মঙ্গলের জন্য এত জগঝম্প ঝামেলা কেন। উত্তর একটাই – চাঁদের থেকে মঙ্গলের দুরত্ব অনেকটাই বেশি। ফলে জ্বালানী বেশি, ওজন বেশি, যান্ত্রিক জটিলতা আরও বেশি, আর অঙ্ক কষার ঝক্কিও অনেক।

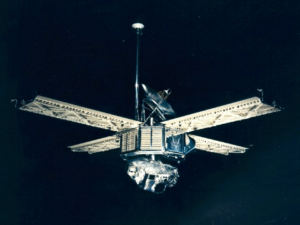

নাসা এতদিন ধরে চুপচাপ নজর রাখছিল আর নিজেদের পরীক্ষা নিরীক্ষা বার বার করে যাকে বলে ক্রশচেক করছিল। ১৯৬৪ সালের ৫ নভেম্বর তারা ছাড়ে মেরিনার-৩। এই মেরিনারে ছিল টেলিক্যামেরা, ম্যাগনেটোমিটার, কসমিক রে টেলিস্কোপ ও ডিটেক্টর, রেডিয়েশান ডিটেক্টর ও কসমিক ডাস্ট ডিটেক্টার।উৎক্ষেপন হওয়ার একঘন্টা বাদে সে সাড়াও দেয় বটে (এর মানে সব ঠিকঠাক চলছে), কিন্তু দেখা যায় সোলার প্যানেল কাজ করছে না ঠিকমতো। এছাড়াও রকেটের যে অংশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা, তা আদৌ হয়নি। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় মেরিনার-৩ যে গতিবেগ পাওয়ার কথা ছিল, সেই গতিবেগও লাভ করেনি। বারবার কমান্ড দেওয়া সত্ত্বেও কোনও কাজ হয় না। এবং আট ঘন্টা বাদে অবশেষে ব্যাটারীর আয়ুক্ষয়ের জন্য এটিরও পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। যদি কোনওভাবে রকেট থেকে বর্জিত অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করাও যেত, তবুও গতিবেগের হ্রাসের জন্য এটি কোনওদিনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারত না। সমস্ত বাধা কাটিয়ে প্রথম সফল হয় মেরিনার-৪। এই মেরিনারটি সফলভাবে উৎক্ষেপিত হয় তেইশ দিন পর এবং এর সাড়ে সাত মাস পরে সে পৌঁছে যায় মঙ্গলের কক্ষপথে।

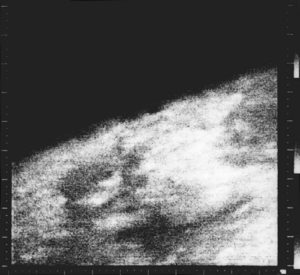

মেরিনার-৪ থেকে প্রাপ্ত প্রথম মঙ্গলের প্রথম কাছাকাছি ছবি

এই মেরিনার-৪ ছবি পাঠিয়েছিল মঙ্গলের, ৯৮৪৬ কিমি দূর থেকে। সর্বমোট ২২টি ছবি তুলেছিল, তবে সঙ্গেসঙ্গেই পাওয়া যায়নি। মঙ্গলের উলটো পিঠে চলে যাওয়ায় রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এর। প্রায় সাড়ে আট ঘন্টা পরে একে দেখতে পাওয়া যায়, যখন মেরিনার-৪ মঙ্গলকে পাক খেয়ে ঘুরে এসে আবার পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।এরজন্যে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ছবিগুলি ডাউনলোড হয়েছিল কতক্ষণে জানেন? ছ-ঘন্টারও বেশি সময় ধরে! কাজ ঠিকঠাকই করছিল, এমন সময়ে ১৫ সেপ্টেম্বর কসমিক ডাস্ট ডিটেক্টর ১৫ মিনিটে ১৭টি উল্কার টুকরোর ধাক্কার খবর পাঠায়, যা মেরিনারকে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে শুধু সরিয়েই দেয় নি, তাকে ক্ষতিগ্রস্থও করেছিল যথেষ্ট (বিশেষত থার্মাল শিল্ড)। ১০ এবং ১১ ডিসেম্বর আবার ৮৩টা এরকম টুকরোর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। আবারও কক্ষপথ থেকে অনেকটাই সরে যায় এবং সিগনাল প্রেরণ ও গ্রহন ক্ষমতা অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। ২১ ডিসেম্বর মেরিনারের সঙ্গে সমস্ত রকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আজও সে নিষ্ক্রিয়ভাবে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

মেরিনার মহাকাশযান

ওই বছরেই রাশিয়া ছাড়ে Zond 2 – এবারেও ব্যর্থ। মেরিনারের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণ ছাড়ে যথাক্রমে ১৯৬৯ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি ও ২৭ মার্চ। সফল উৎক্ষেপন। আজও কর্মক্ষম। একই দিনে (২৭ মার্চ) রাশিয়া ছাড়ে 2M No.521। এবারেও কক্ষপথে পৌঁছতে ব্যর্থ। ২ এপ্রিল 2M No. 522 আবার উড়ানে ব্যর্থ। অর্থাৎ ষাটের দশকে যেখানে আমেরিকা তিনটে সফল উড়ান দিয়েছে, সেখানে রাশিয়া ডাহা ফেল।

|| ৪ ||

১৯৭১-১৯৮০

এই দশকের শুরুতেই নাসা প্রথম ব্যর্থতার স্বাদ পায়। মে মাসের নয় তারিখে ছাড়া মেরিনার-৮ উৎক্ষেপনের ২৫৬ সেকেন্ড পরে উপরার্ধ দুলতে শুরু করে এবং এদিক থেকে কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে। মুখ্য কেন্দ্র ৩৬৫ সেকেন্ড পরে বন্ধ হয়ে যায় এবং পুয়েরটো রিকো’র থেকে ৫৬০ কিমি দূরে আটলান্টিক মহাসাগরে আছড়ে পড়ে। এই মিশনের নাম ততদিনে পরিবর্তিত হয়ে হয় ‘অরবিটার’।

রাশিয়া তখন মরিয়া। একের পর এক স্পেশশিপ তৈরী করছে, উৎক্ষেপন করছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে। মেরিনার-৮ উৎক্ষেপনের পরের দিন ছাড়া হয় কসমস-৪১৯, রাশিয়ার বানানো এই নয় নম্বর স্পেশশিপটি ইগনিশন টাইমার ঠিকঠাক সেট না থাকায় সঠিক সময়ে জ্বালানী জ্বলে ওঠেনি, জ্বলার কথা ছিল দেড় ঘন্টা পরে। কিন্তু টাইম সেট করা হয়েছিল? দেড় বছর!!! অতঃপর দু-দিন পরে ‘পপাত চ মমার চ’। ফলস্বরূপ এই ‘কসমস’ সিরিজের বাকি পরিকল্পনা চিরতরে বাতিল করতে হয়।

গোল্লা দাগ – মঙ্গলের যে অঞ্চলে মার্স-২ পড়ে রয়েছে…

বাদবাকিরা হলেন বাঁদিক থেকে ভাইকিং, পাথফাইন্ডার আর অপারচুনিটি

নয় দিন পর ছাড়া হয় মার্স-২। অবশেষে বাজী মেরে দিলেন সোভিয়েতের বিজ্ঞানীরা। সবকিছু ঠিকঠাক চলেছিল; অনেক দূরের পথ পেরিয়ে মঙ্গলের কক্ষপথে ঢুকেও গিয়েছিল; ডিসেম্বর ’৭১ থেকে মার্চ ’৭২ পর্যন্ত ডেটাও ঠিকঠাক পাঠিয়েছিল; এবং এর মধ্যে মঙ্গলকে ৩৬২ বার পাক মারাও হয়ে গিয়েছিল। মোট ৬০ খানা ছবি মার্স-৩ (এটাও প্রায় সফল উৎক্ষেপণ, ২৮ মে একে উৎক্ষেপণ করা হয় আর মঙ্গলের কক্ষপথে ইনি ঢোকেন ২৭ নভেম্বর)-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে পাঠিয়েছিল। মঙ্গলের উপরিতলের ধুলোর নিরীক্ষণও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর কাছ থেকেই জানা যায় মঙ্গলে ২২কিমি উচ্চতার পাহাড় আছে (এভারেস্ট আট কিলোমিটার মাত্র!!!), উপরের বায়ুমন্ডলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন পরমাণুর অস্তিত্ব আছে, উপরিতলের উষ্ণতা মাইনাস ১১০ ডিগ্রী থেকে প্লাস ১৩ ডিগ্রীর মধ্যে ঘোরাফেরা করে, বাতাসের জলীয় বাস্পের ঘনত্ব পৃথিবীর চাইতে পাঁচ হাজার গুণ বেশি, আয়নমন্ডল ৮০-১১০ কিলোমিটারের মধ্যে, এবং মঙ্গলের সুবিখ্যাত ধুলিঝড়ের উচ্চতা ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়! অবশেষে মঙ্গলের এই ধূলিঝড়ই সমস্ত কাজে জল ঢেলে দেয়। মার্স-৩ এর পাশাপাশি মঙ্গলের গ্রাভিটি আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যও দিয়েছিল।

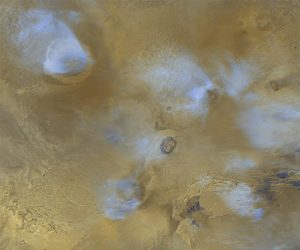

থারসিসঃ সাদা অংশগুলো বরফ জলের মেঘ

২৮ মে মার্স-৩ –র দু-দিন পর নাসা ছাড়ে মেরিনার-৯। সফল উৎক্ষেপণ। মঙ্গলের কক্ষপথে ঢোকে ১৪ নভেম্বর। এই মেরিনারই প্রথম যে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করতে সফল হয়। মেরিনার-৯ সবাইকে চমকে দিয়েছিল মঙ্গলের ধূলিঝড়ের তীব্রতার সাক্ষী হয়ে। ঝড় সরে যাওয়ার পরে মঙ্গলের মাটি দেখতেই একে অপেক্ষা করতে হয় জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত! সরে যাওয়ার পরে মঙ্গলের মাটিতে আবিষ্কার হয় আগ্নেয়গিরি। পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট। মনে করা হয় এই থারসিস প্ল্যাট্যু সমগ্র সৌরজগতের সবচেয়ে বড় ভলক্যানিক প্ল্যাট্যু। উচ্চতায় ৭ কিমি আর চওড়ায়? ৫০০০ কিমি! জৈবিক জল এই অঞ্চলটাকে ঘিরে রেখেছে। মার্স-৩ ল্যান্ডার মঙ্গলে অবতরণ করেছিল ২ ডিসেম্বর ১৯৭১। অবতরণের ৯০ সেকেন্ড পর যোগাযোগও করেছিল, কিন্তু রহস্যজনকভাবে ঠিক ২০ সেকেন্ড পর থেকে আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। অবতরণের সময় কোনও সমস্যার কারণে, না কি অন্য কোনও কারণে তা আজও অজ্ঞাত। তবে মনে করা হয় মঙ্গলের বিখ্যাত ধূলিঝড়ই এর ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার মূল কারণ।

রাশিয়া এরপর মে থেকে আগস্টের মধ্যে মার্স-৪,৫,৬,৭ ছাড়ে। সবক-টাই ব্যর্থ। মার্স-৪ মঙ্গলের কক্ষপথেই পৌঁছাতে ব্যর্থ, মার্স-৫ কক্ষপথে পৌঁছানোর সঙ্গেসঙ্গে চাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বিগড়ে যাওয়ার দরুণ ২৮ ফেব্রুয়ারীর পরে আর কর্মক্ষম না থাকলেও ইতিমধ্যে ১৬০টি ছবি পাঠিয়েছিল, যার মধ্যে ৪৩ খানা সত্যিই খুব কাজের। মার্স-৬ মঙ্গলে ল্যান্ডিং-এ গোলমাল করে। আর মার্স-৭ মঙ্গলে পৌঁছলেও প্রাথমিকভাবে মূল রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না পারায় মঙ্গলের কক্ষপথেই ঢুকতে পারেনি।

ভাইকিং ল্যান্ডার ১ থেকে পাঠানো প্রথম মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের স্পষ্ট প্যানোরামা ছবি

১৯৭৫ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরে মধ্যেনাসা ছাড়ে ভাইকিং ১ ও ২। সবক-টা সফল। ভাইকিং রকেট সফলভাবে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করে, আর ভাইকিং ল্যান্ডার মঙ্গলে অবতরণ করে। দুটো ক্যামেরা ছিল এর সঙ্গে। ভাইকিংদের পাঠানোই হয়েছিল মঙ্গলের কোনও অংশে কোনওরকম প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় কি না তা দেখতে। তাই এদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল মেটাবলিজম অ্যানালাইজার, কোনওরকম সালোকসংশ্লেষ হচ্ছে কি না তা নির্ণায়ক যন্ত্র, গ্যাস ক্রোমটগ্রাম-মাস স্পেকট্রোমিটার, X-Ray ফ্লুরোসেন্স স্পেকট্রোমিটার, চাপ-তাপ-উষ্ণতা-বায়ুবেগ মাপক যন্ত্র, ত্রিমাত্রিক সিসোমিটার এবং অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি। বাইশ কেজি ওজনের ভাইকিং সব ক-টি নিয়েই সফলভাবে অবতরণ করে কাজ করা শুরু করে।

ভাইকিং ২ –এর ক্যামেরায় মঙ্গলের রঙীন ছবি

ভাইকিং-এর মূল কাজ ছিল বায়োলজিকাল পরীক্ষা নিরীক্ষা, যার উদ্দেশ্য মঙ্গলে প্রাণের কোনওরূপ কোনও অস্তিত্ব আছে কি না।গ্যাস ক্রোমটগ্রাম-মাস স্পেকট্রোমিটারের কাজ ছিল মঙ্গলের মাটি সংগ্রহ করে কোনওরকম জৈব পদার্থ আছে কি না তা নির্ণয় করা। রেসাল্ট নেগেটিভ। এছাড়াও ভাইকিং তিন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করে। পাইরোলিটিক রিলিস এক্সপেরিমেন্ট মঙ্গলের জলকণা, আলো, কার্বন মনোক্সাইড আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে কাজ করে বোঝার চেষ্টা করা হয় প্রাণসত্ত্বার অস্তিত্ব সম্পর্কে। মাটি নিয়ে তাকে সাড়ে ছ’শো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ভাপিয়ে মাটির গ্যাসকে দূরীভূত করে দেখার চেষ্টা করা হয় কার্বনের অবশেষ থেকে কোনওরকম সায়ানোব্যাকটিরিয়া পাওয়া সম্ভব কি না। রেসাল্ট নেগেটিভ। গ্যাস এক্সচেঞ্জ এক্সপেরিমেন্টে কিছু পরিমাণ গ্যাস নিয়ে দশদিন ধরে তার মধ্যে অরগ্যানিক সুপ ঢেলে ইনকিউবেশানে দেওয়া হয়। এই সুপের মধ্যে ছিল উনিশ ধরণের অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন, বিভিন্ন ধরণের জৈব যৌগ ও জৈব লবণ। দেখা হয় ওর মধ্যে কোনও মেটাবলিসম হচ্ছে কি না। রেসাল্ট নেগেটিভ।

তৃতীয় পরীক্ষায় মঙ্গলের মাটি নিয়ে তার মধ্যে ঢালা হয় জলীয় নিউট্রিয়েন্ট সলিউশান। তেজস্ক্রিয় C-14 এতে ছিল। পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল C-14 থেকে মঙ্গলের মাটি কোনও CO2-14 বানাচ্ছে কি না। যদি হয়, তার মানে মাটির মধ্যস্থিত মাইক্রোঅরগানিসমের অস্তিত্ব আছে, যে কোনও এক বা একাধিক নিউট্রিয়েন্টকে মেটাবলাইজড করছে। রেসাল্ট পজিটিভ!

আগের দুটো পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পর মনে করা হয়েছিল, এটাও ব্যর্থ হবে, কিন্তু এই সফলতা বিজ্ঞানীদের আশাকে তরান্বিত করল। দু-বার পরীক্ষা করা হল। একবার সূর্যের আলোয়, আর একবার পাহাড়ের ছায়ায় – দু-বারই সফল। এক সপ্তাহ পরে আবার পরীক্ষা করা হল। এবার কিন্তু রেসাল্ট নেগেটিভ। এর ওপর ভিত্তি করেই ১৯৭৭ সালে একটা বই বের হয় – মার্সঃ দ্য লিভিং প্ল্যানেট। যদিও মনে করা হয় আন্টার্কটিকার ঠান্ডায় যদিও এরকম পরীক্ষায় কোনও অরগ্যানিক কম্পাউন্ডস্পাওয়া যায় না, কিন্তু আমরা জানি সেখানকার পাহাড়ের খাঁজে, পাথরের মধ্যেজীবন প্রবহমান। মঙ্গলেও কি তাই? এখানে কোনও ওজোনমন্ডল নেই। অতিবেগুনী রশ্মির তীব্রতা অবর্ণনীয়। মঙ্গলের মাটি তাই তেজস্ক্রিয়। সব মিলিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রস্তুতি নেয় পরবর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মঙ্গলের মাটিতে পরবর্তী যান পাঠানোর।

১৯৮৮ সালে রাশিয়া ফোবস ১ ও ২ পাঠায়। ফোবস ১ মঙ্গলের ল্যান্ড করা আগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর ফোবোস ২ মঙ্গলে ঢোকার আগেই।

|| ৫ ||

১৯৯১ – ২০০০

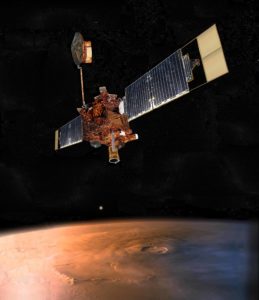

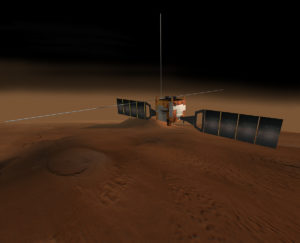

মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার – শিল্পীর কল্পনায়

এই দশকের শুরুই হয় মার্স অবসার্ভারকে দিয়ে। ১৯৯২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর উৎক্ষেপণ হয়। মার্স অবসার্ভারের উদ্দেশ্য ছিল ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থিত বিভিন্ন কণা ও তার মধ্যে থাকা মিনারেলসদেরকে নিয়ে কাজ করা। এছাড়া মঙ্গলে ভৌগলিক ম্যাপ বানানো ও অভিকর্ষ বলের পরিমাণ নির্ণয় করা, মঙ্গলের ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিরূপণ, বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে মঙ্গলের ধূলিকণার বিভিন্ন পরিবর্তন, এবং আবহাওয়ার প্রকৃতি নির্ণয়। ৮১৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করা পাঠানো এই স্পেসশিপে লাগানো ছিল ছ-টা সোলার প্যানেল। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রতি ২০ মিনিট অন্তর অন্তর কম্যান্ড পাঠানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনওরকম কমিউনিকেশান করা সম্ভবপর হয়নি।

এরপর ছাড়া হয় মার্স গ্লোবার সার্ভেয়ার। ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে। ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে এই মিশনের প্রাথমিক লক্ষ্যপূরণ হওয়ার পরেও রিটায়ার না করে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এর কাজ পুরোদমে চলতে থাকে। এর কাজ ছিল – ভূপৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ; পাথর, বরফ ও ধুলোর গঠন, পদার্থের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা; মঙ্গলের আকার ও আকৃতি নির্ধারণ, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ও গ্রাভিটেশনাল ফিল্ডের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়; মেরুপ্রদেশের বরফের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, আবহাওয়া ও মাটির মধ্যস্থিত মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ; রিটায়ার না করে পরবর্তী দফায় এই কাজগুলো সফলতার সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরবর্তীকালে যে দুটি ল্যান্ডার মঙ্গলে ওর আশেপাশে অবতরণ করেছিল (ফোনেক্স ও কিউরিসিটি রোভার) তাদের ছবি তোলা এবং বরফ ও বায়ুর সংস্পর্শে ভূপৃষ্ঠের ক্রমাগত যে পরিবর্তন তার পর্যবেক্ষণ করা। ২০০৬ সালের নভেম্বরের পর থেকে আস্তে আস্তে সিগন্যাল দুর্বল হতে শুরু করে এবং ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে এই প্রোজেক্ট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এরপর আবার রাশিয়া পাঠায় মার্স ৯৬ – ১৬ই নভেম্বর ১৯৯৬। কিন্তু পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে দ্বিতীয় দফায় জ্বালানী দহন চালু হওয়ার সময় গন্ডগোল শুরু হয়, এবং পৃথিবীর দিকে ত্বরণ শুরু হয়, ফলে আবার এই মিশন ব্যর্থ হয়।

কার্ল সাগান

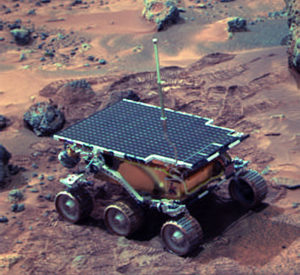

নাসার সবচেয়ে আলোচিত স্পেশশিপ হল ‘পাথফাইন্ডার’। যখন পাথফাইন্ডার মঙ্গলে সফল অবতরণ করল তখন রীতিমতো হইচই পড়ে গেল সারা বিশ্বে। তার প্রধান কারণ ছিল দুটো – এক, এযাবৎকালের সবচেয়ে কম ব্যায়ে বানানো এই প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল; আর দুই, এতে ছিল একটি রোবট, যে মঙ্গলের মাটিতে ঘুরেফিরে বেড়িয়ে ছবি তুলবে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে। কার্ল সাগান ছিলেন এর পথিকৃৎ। কে এই কার্ল সাগান? পপুলার সায়েন্স, বিশেষত অ্যাস্ট্রোফিজিক্সকে সাধারণ মানুষের কাছে কৌতুহলী করে তোলার মূল পান্ডা ইনি। এর আগে সাধারণ মানুষদের মনে এই সমস্ত মিশন নিয়ে খুব একটা আলোচনা হত না। প্রথম এঁর হাত ধরে বের হয় বিখ্যাত বই ‘কসমস’। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে ১৩ পর্বের একটি ধারাবাহিকও পরিচালনা করেন ‘কসমসঃ স্পেস টাইম ওডিসি’, নাম দিয়ে। ইনিই পাথফাইন্ডার প্রোজেক্টের দায়িত্বে ছিলেন। এই স্পেশসিপে পাঠানো হয় একটি রোবট – মার্স রোভার বা সুজৌর্নির। এই পাথফাইন্ডারের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং কম খরচসাপেক্ষ একটা মিশনের। এবং তা সফল। এছাড়াও হাল্কা ওজনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মঙ্গলে পাঠানো। সব মিলিয়ে এই মিশনে মোট খরচ হয় মাত্র ২৮০ মিলিয়ন ডলার।

মার্স রোভার

মার্স রোভার ল্যান্ডারে ছিল স্টিরিওস্কোপিক ক্যামেরা, তিনটি নেভিগেশান ক্যামেরা (দুটো সাদা-কালো আর একটা রঙীন), যা দিয়ে তোলা ছবি ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। আর ছিল আলফা-প্রোটন এক্স রে স্পেকট্রোমিটার, যা পাথর আর মাটির বিশ্লেষণ আরও সূক্ষ্মভাবে করতে সক্ষম হল। ছিল লেসার স্ট্রিপার হ্যাজার্ড ডিটেকশান সিস্টেম – তার চলাফেরার পথের বাধাগুলিকে নির্ণয় করে পথ চলা সুগম করবে। সাদা-কালো 0.3 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা দিয়ে এই ডিটেকশান করা হত, আর রঙীন নেভিগেশান ক্যামেরা, যা পাথফাইন্ডারের মাথায় ছিল, একের পর এক মঙ্গলের রঙ্গীন ছবি তুলে যেত। এ ছাড়াও হুইল এবসরপ্শান এক্সপেরিমেন্ট, মেটাল এডহেরেন্স এক্সপেরিমেন্টের মতো বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা এই রোবট যানটি করে চলে।

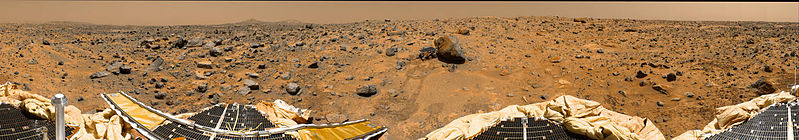

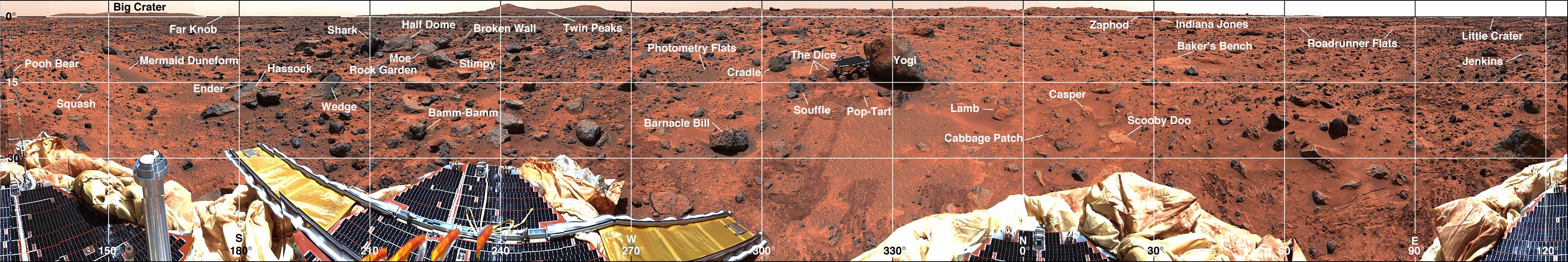

মঙ্গল – পাথ ফাইন্ডারের চোখে

মঙ্গল – পাথ ফাইন্ডারের চোখে

পাথফাইন্ডারের অবতরণটিও বেশ রোমাঞ্চকর। মঙ্গলের কক্ষপথ থেকে প্রথমে নেমে আসবে সে। একসময়ে খুলে যাবে প্যারাসুট। মাটিতে অবতরণের বেশ কিছুটা উচ্চতায় প্যারাসুট আলাদা হয়ে যায়। মাটিতে স্পর্শ করার কিছু আগে পাথফাইন্ডারের চারদিক ঘিরে অনেকগুলো ব্যাগ খুলে গিয়ে বায়ুপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে যে মুহূর্তে মঙ্গলের মাটিতে অবতরণ করবে ব্যাগের সঙ্গে ধাক্কায় সে আবার একটু ওপরে উঠে গিয়ে আবার নেমে আসবে, তারপর আবার ধাক্কা খেয়ে উঠে যাবে। এইভাবে ক্রমাগত লাফাতে লাফাতে আর গড়াতে গড়াতে এগিয়ে গিয়ে এক সময়ে থেমে যাবে। তারপর একটু সুস্থির হলে ব্যাগ সরে গিয়ে খুলে যাবে সোলার প্যানেল। এক এক করে ক্যামেরাগুলো বেরিয়ে আসবে। সোলার প্যানেল থেকে পর্যাপ্ত এনার্জি নিয়ে এরপর এক এক করে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি কাজ করতে শুরু করবে। চালু হয়ে যাবে রোবট – রোভার। আজও কাজ করে চলেছে।

রোভার্সের তোলা ছবিতে মঙ্গলে বিভিন্ন অংশের নাম ঠিকানা -এই ছবিতে ভালো বোঝা না গেলে উইকিপিডিয়াতে হাই রেসোলিউশানে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে।

রোভার্সের তোলা ছবিতে মঙ্গলে বিভিন্ন অংশের নাম ঠিকানা -এই ছবিতে ভালো বোঝা না গেলে উইকিপিডিয়াতে হাই রেসোলিউশানে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে।

এরপরে এই দশকে তেমন কিছু আর ঘটেনি। বাকি সবক-টা অভিযান ব্যর্থ হয়। ১৯৯৮ সালে জাপান ছাড়ে ‘নোজোমি’। মার্সে পৌঁছানোর আগেই জ্বালানী শেষ হয়ে যাওয়ায় আর পৌঁছাতে পারেনি। একই সালে ‘মার্স ক্লাইমেট অরবিটার’ ছাড়ে নাসা। মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছাতে পারলেও ক্যালকুলেশানের গন্ডগোলে ওখানেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নাসার আরেকটি যান মার্স পোলার ল্যান্ডার অবতরণ করতে ব্যর্থ হয় ১৯৯৯ সালে। আর একই সালের ৩জানুয়ারী ‘ডিপ স্পেস ২’ ল্যান্ড করলেও তার সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে পারা আজও সম্ভবপর হয়নি।

|| ৬ ||

২০০১ – ২০১৮

২০০১ সালের এপ্রিল মাসে এবং ২০০৩ সালের জুন মাসে মঙ্গলে পাঠানো হয় মার্স ওডিসি এবং মার্স এক্সপ্রেস। দুটো কাজ করছে চমৎকার। যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে আশা করা যাচ্ছে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাবে। মার্স ওডিসির কাজ মঙ্গলে জীবনের সন্ধান। হাতে যন্ত্রপাতি বলতে থার্মাল এমিশান ইমেজিং সিস্টেম, গামা রে স্পেকট্রোমিটার এবং বিভিন্ন ধরনের রেডিয়েশান ডিটেক্ট করার যন্ত্রপাতি। প্রথম যন্ত্রটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে,দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং ইনফ্রারেড – এই দুটো ধরণের পর্যায়েই কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের তাপ বিকিরণকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বোঝার চেষ্টা করবে কোনও ধরণের কোনও প্রাণের অস্তিত্ব মেলে কি না। গামা রে স্পেকট্রোমিটারকে মঙ্গলে জলের খোঁজে লাগানো হয়েছে। মঙ্গলের কোন কোন অঞ্চলে জলের অস্তিত্ব আছে তা খোঁজাই মূলত এই যন্ত্রের কাজ।

মার্স এক্সপ্রেস – শিল্পীর কল্পনায়

অন্যদিকে মার্স এক্সপ্রেসকে মূলত মঙ্গলের কক্ষপথে ক্রমাগত ঘুরপাক খাইয়ে মঙ্গলের যত গভীরের আবহাওয়া ও পরিবেশের সুলুক সন্ধান করা যায় তারই চেষ্টা চলছে। মার্স এক্সপ্রেসের দুটো ভাগ – মার্স এক্সপ্রেস অরবিটার এবং বিগল ২। বিগল ২ মঙ্গলের মাটিতে অবতরণ করে ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু কোনরকম কোনও যোগাযোগ করা সম্ভপর হয়নি বলে ফেব্রুয়ারী মাসে এই মিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। মার্স অরবিটার সফলভাবে কাজ করে চলেছে এখনও, একগুচ্ছ যন্ত্রপাতি নিয়ে অবিরাম কাজ করে যাওয়া এই এক্সপ্রেসে আছে ফ্রান্সের দেওয়া মিনারেলস্ খোঁজার ও তাকে ম্যাপিং করার যন্ত্র – মিনারেলজিকাল ম্যাপিং স্পেকট্রোমিটার; মঙ্গলে বায়ুমন্ডলে কী ধরণের এলিমেন্টারি কম্পোজিশান আছে তা খোঁজার জন্য UV এবং Infrared অ্যাটমোস্ফেরিক স্পেকট্রোমিটার। জল খোঁজার জন্য র্যাডার অল্টিমিটার, উপরের বায়ুর সঙ্গে সৌরঝড়ের সংঘর্ষে কী হয় তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য অ্যানালাইজার ইত্যাদি আরও একগুচ্ছ যন্ত্র।

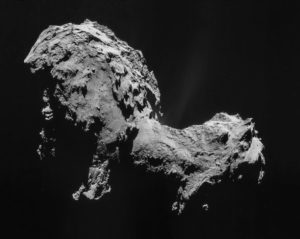

সেই ধূমকেতু, যার আঁতুড়ঘর কুইপার বেল্ট

২০০৩ সালে নাসা ছাড়ে অপারচুনিটি এবং ২০০৪ সালে রসেট্টা। এর মধ্যে রসেট্টা-র কাজটা বেশ চমকপ্রদ। 67P/Churyumov-Gerasimenko – একটি ধূমকেতুর নাম। বৃহস্পতি-সূর্যকে ফোকাসে রেখে পৌঁনে সাত বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। তার আহ্নিক গতি প্রায় সাড়ে বারো ঘন্টা। রসেট্টা-র টার্গেট ছিল প্রায় চার কিলোমিটারের এই ধূমকেতুটি। রসেট্টা এর কক্ষপথে ঢোকে ১২ নভেম্বর। রসেট্টা-ই প্রথম যে, কোনওধূমকেতুর কক্ষপথে ঢুকতে সক্ষম হয়। রসেট্টা থেকে বেরিয়ে আসে ফিলেই নামক যান, যে ধূমকেতুতে অবতরণ করে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে। রসেট্টার মিশন কমপ্লিট হয়। ধূমকেতুটির মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা স্বভাবতই অনেক কম। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রায় দশ হাজার ভাগের একভাগ। ফলে ল্যান্ডিং করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে ফিলেই। প্রথম দু-বার ড্রপ খায়, পরে তৃতীয়বারে ধূমকেতুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করে। সময় লেগেছিল প্রায় তিন ঘন্টা! ১৫ই নভেম্বরে ফিলেই-এর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ব্যাটারী শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য। আবার ১৪ই জুন পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের পর দেখা যায় স্পেসক্রাফটটি ভালোই কাজ করছে। ২ সেপ্টেম্বর রসেট্টা ফিলেইয়ের ছবি পাঠায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলরসেট্টা জলীয় বাস্পের যে কম্পোজিশানের কথা বলে, তা অন্যরকমের। এ ধরণের কম্পোজিশান পৃথিবীতে অন্তত দেখা যায় না। ডিউটেরিয়াম-হাইড্রোজেনের অনুপাত প্রায় তিনগুণ বেশি। জুন থেকে আগস্টের মধ্যে ধূমকেতুটির জলীয় বাস্প নির্গমনের পরিমান বেড়ে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। হার্ড আইস, ধূলো ও বরফগুঁড়োর সংমিশ্রণের উৎক্ষেপ লক্ষ করা যায়। এ ছাড়াও রসেট্টা আরও অনেক অদ্ভুত কিছু তথ্য দিয়েছিল, বলাই বাহুল্য, কিন্তু সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা অন্য কোনও প্রবন্ধে করব। এটা তার স্থান নয়।

২০০৫, ২০০৭ এবং ২০১০ সালে পাঠানো হয় আরও তিনটি যান – মার্স রিকনিসেন্স অরবিটার, ফোনেক্স এবং ডন। তিনটেই সফল। এর মধ্যে ফোনেক্স মঙ্গলে ল্যান্ড করে ২০০৬ এর মার্চে। নভেম্বরে এর সঙ্গে সমস্তরকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

২০১১ সালে রাশিয়া পাঠায় ফোবোস-গ্রান্ট। রাশিয়া এতদিনে বুঝে গিয়েছিল, নাসা যে পরিমাণে যান পাঠিয়েছে মঙ্গলের মাটিতে তাতে করে তাদের গলা তুলে কথা বলার মতন তেমন আর কিছুই বাকি নেই। তাই তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবোস। ২০১১ সালের নভেম্বরে রাশিয়া ছাড়ে ফোবোস-গ্রান্টকে। ব্যর্থ হয় এবারেও। বারে বারে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে যোগাযোগ। রাশিয়ার দাবী ছিল, অন্য কোনও দেশের স্যাবোটাজের জন্যই এমনটি হয়েছে। তারা এই মিশনটা আবার শুরু করবে ২০২০ সালে। আমেরিকার দাবী ছিল, উৎক্ষেপণেই ছিল গন্ডগোল। অধিবৃত্তাকার পথে যাওয়ার প্রতি মুহূর্তে যতটা পরিমাণ পথ অতিক্রম করার কথা ছিল তার থেকে কম পরিমাণে অতিক্রম করে। ফলস্বরূপ আবার পৃথিবীতেই তাকে ফিরে আসতে হয়।

এরপর একবার চেষ্টা করে চীন। ইংঘু (Yinghuo)১, ফোবোস-গ্রান্টের সঙ্গেই উৎক্ষেপিত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে ফিরে আসে।

কিউরিওসিটি

এরপরের সবচেয়ে চমকপ্রদ মিশন কিউরিওসিটি। নাসার মুকুটে আরেকটি পালক। প্রায় চৌদ্দটা যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল একটা রোবোট বাহু। সাত ফুট লম্বা এই বাহুটির মাথা কোনাকুনিভাবে (Cross Shaped) আরও চারটে বাহু খুলে যায়,এবং পাঁচটি যন্ত্র নিয়ে সাড়ে তিনশো ডিগ্রী পর্যন্ত ঘুরে যেতে পারে। পাঁচটা যন্ত্রের দুটো ছিল এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার, মার্স হ্যান্ড লেন্স ইমেজার, বাকি তিনটে ছিল স্যাম্পেল জোগাড় করার সহায়ক – একটা ড্রিল মেশিন, একটা ব্রাশ, এবং একটা চামচ। ২০১২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সফলভাবে কাজকরে চলেছে।

এ প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলা যাক। ‘রোভার’ প্রজেক্টের এই মিশনের নামকরণের জন্য নাসা সারা দেশ জুড়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কানাসের সিক্সথ-গ্রেড স্টুডেন্ট ১২ বছরের ক্লারা মা’র এই নামকরণ ‘কিউরিওসিটি’ সবার মনে ধরে। পুরস্কার হিসাবে মা পান নাসার জেট প্রপালশান ল্যাবরেটরিতে ঢোকার সুযোগ এবং মিশনের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তার নামটাও যুক্ত হয়। ক্লারা লিখেছিল, Curiosity is an everlasting flame that burns in everyone’s mind. It makes me get out of bed in the morning and wonder what surprises life will throw at me that day. Curiosity is such a powerful force. Without it, we wouldn’t be who we are today. Curiosity is the passion that drives us through our everyday lives. We have become explorers and scientists with our need to ask questions and to wonder.

সত্যিই বিষ্ময়ের অন্ত নেই। মানুষ তার নিজ বুদ্ধিতে যেভাবে মঙ্গল আবিষ্কারের পথে একটি একটি ধাপ করে এগোচ্ছে, তা ভাষায় অপ্রকাশ্য। সাধারণ মানব সমাজে এর ফলাফল মিলবে অনেক পরে, যেদিন ভবিষ্যতে মঙ্গলে জনবসতি স্থাপিত হবে। সাধারণ মানুষ টেকনোলজির প্রয়োগ বোঝে, তার পিছনের যে বিজ্ঞান, তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। কতজনেই বা জানে, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে কীভাবে একটা প্রসেসর কাজ করছে, বা প্রসেসরটাকে বানাতে গিয়ে কত বিজ্ঞানী তাদের রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়েছে? সেই প্রসেসরেরই উন্নত ভার্সান আজ পাথফাইন্ডার বা কিউরিওসিটির রোবটের মেশিনে। কে জানতে চাইবে তার ইতিহাস? মঙ্গল সম্পর্কে পাঠককে কৌতুহলী করতে আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা। যা বললাম, তা শেষ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস। সফলতা আর ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে মানুষ এগিয়েছে, এগোচ্ছে, এগোবেও। কয়েকজনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল ভোগ করব আমরা সমগ্র মানব সম্প্রদায়। আর কিছু করতে না পারি, তাদের কাজগুলো সম্পর্কে যতটা পারি অবহিত হতে এবং হওয়াতে তো পারি, তাই না? তাতে আমাদের নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা আরও অনেক বেড়ে যাবে।

|| উপসংহার ||

এবার আসি টেলিগ্রামের উত্তরের ব্যাপারে। উত্তর গিয়েছিল পাঁচশো শব্দেই। ‘KNOWBODY KNOWS’ – আড়াইশোবার লেখা!!!

কিন্তু আমরা তো এবার জানি কিছুটা হলেও। তাই না?

নীচের ছবিটা মঙ্গলের সূর্যাস্তের। মঙ্গলের পরবর্তী নতুন দিনে নতুন অবিষ্কারের ও তথ্যের আশা নিয়ে ভারতের কথা বলে শেষ করি। কিউরিওসিটির পরেই যে যান মঙ্গলে যায় তা হল মঙ্গলায়ন। ISRO-র তৈরী এই যান ৫ নভেম্বর ২০১৩তে উৎক্ষেপন হয় এবং সফলভাবে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪। ২০২০ সাল পর্যন্ত এই যান ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করতে করতে আমাদের জানাতে থাকবে মঙ্গল সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য। আমরা জানব, শিখব, এগিয়ে যাব…

কঃ সঃ ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরীর ‘মঙ্গলে গ্রহে জীবনের সন্ধানে’ অগ্রন্থিত রচনাটি হাতে আসার পরেই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে লেখাটি প্রায় ৫৩ বছর আগের। এই ৫৩ বছরে বিজ্ঞান বিশেষ করে মহাকাশবিজ্ঞান অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা মঙ্গলে প্রাণের সন্ধান খুঁজে বের করতে আমরা কতদূর এগিয়েছি, কি কি করেছি সেটারও একটি বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সুলেখক সুমন দাস অতি অল্প সময়ে যেভাবে বিষয়টিতে আলোকপাত করেছেন তা এক কথায় অন্যবদ্য। পাঠকরা লেখা দুটি পরপর পড়লে হয়তো গত ষাট বছরে মহাকাশবিজ্ঞানের অগ্রগতি খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।

Tags: তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, পূজাবার্ষিকী, প্রবন্ধ, লাল মাটির জগৎ, সুমন দাস